具有出口导流结构的介入式血泵的制作方法

本技术涉及医疗器械领域,尤其涉及一种经皮插入患者血管中的介入式血泵。

背景技术:

1、介入式导管泵,又称介入式血泵,多用于高危经皮冠状动脉介入治疗(pci),减少心室做功、为心脏恢复和早期评估残余心肌功能提供必要的循环支持。全球现有最成熟先进的介入式导管泵是由abiomed公司研发的impella系列。此类泵血辅助装置通过血管导入患者心脏,工作时导管泵入口置于心室内,出口置于动脉内,将血液从心室泵入动脉,以保障在pci手术时患者冠状动脉和全身各器官的血液灌注,降低心脏负荷。这种导管泵一般由导管、叶轮、电机等部件组成,并包括位于心室内的血液入口和位于动脉内的血液出口。其中,血液入口的结构影响血液流入的角度与方向,叶轮是导管血泵的主要动力元件,直接影响血液输送的效果和对血细胞的破坏作用;血液出口的作用则是是将叶轮泵出的血液排向下游,影响血流场的稳定性和规律性。

2、在现有的血泵中,出口结构是直接在叶轮出口处的金属壳体上开有椭圆形镂空状的孔,被叶轮吸入导管中的血液直接从这些孔中四散出去,流动较为混乱,在一定程度上导致了能量的耗散,削弱了叶轮对血液的抽吸效果,也导致四散到动脉中的血液扰乱本该规律的流场形态。此外,在现有的血泵中,当血液从进口流入泵体时,由于入口结构的设计,血流会带有一定的滞流和旋涡,在一定程度上阻碍流动或损伤血液。

技术实现思路

1、本发明的一个目的在于解决上述技术问题。

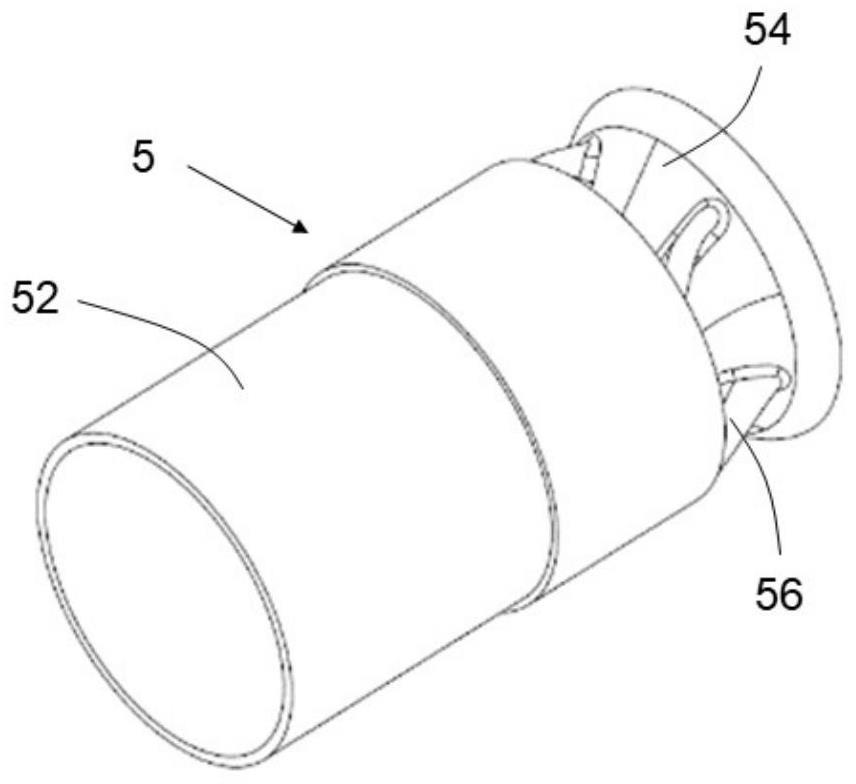

2、为此,本发明提供了一种介入式血泵,包括泵体和驱动单元,所述泵体包括与所述驱动单元驱动连接的叶轮、血流导管、血流入口结构和血流出口结构,其中,所述血流出口结构包括出口壳体、出口底座和设置于所述出口底座上并与所述出口壳体相连的导叶结构,所述叶轮的至少一部分容置于所述出口壳体之内,所述导叶结构设置为能够将流出所述叶轮的血液的旋转运动转变为主要为轴向的运动。当血泵工作时,由于叶轮绕轴高速旋转,被叶轮泵送出的血流也是高速旋转的,其速度带有较大的周向分量。根据本发明,带有导叶结构的血流出口结构可以对叶轮泵出的血液进行收集,并引导其流动方向,将血液的旋转运动转变为主要为轴向的运动,从而有效地促进血液流场的规律性,起到整流的作用,由此避免因血流混乱导致出口能量耗散,提高了整泵工作效率。其次,本发明中的导叶结构连接出口壳体和出口底座,叶轮可旋转地固定在出口壳体中,该整体结构稳定且易于制造。所谓“主要为轴向的运动”,是指从导叶结构流出的血液的运动方向的轴向分量大于周向分量和径向分量,其中轴向、周向和径向都是以血流导管为参照系定义的,轴向也就是叶轮旋转所围绕的方向。

3、根据本发明的一些实施例,在上述介入式血泵中,所述导叶结构包括至少两个叶片,所述叶片是弯扭叶片或直叶片,每个叶片包括分别与所述出口壳体和所述出口底座连接的叶顶和叶根、以及连接所述叶顶和所述叶根的进口边和出口边,在轴向上所述进口边位于所述出口边的上游。所谓“弯扭叶片”,是指从叶根到叶顶的叶型不相同,沿叶高方向叶片不仅是扭转的而且叶片的母线也是弯曲的叶片。这种叶片可以在狭小空间内更好地适应血流方向的改变,从而更精确地将血流方向引导为接近轴向。而“直叶片”,是指叶根和叶顶都沿轴向方向延伸的叶片。优选地,所述导叶结构包括3到5个叶片。叶片数量过少则不能起到很好的整流作用,过多则会造成局部阻力过大,增加血细胞被破坏的风险。

4、根据本发明的一些实施例,在上述介入式血泵中,所述叶片是弯扭叶片,叶根安放角和叶顶安放角各自沿血流方向逐渐增大,所述叶根安放角和所述叶顶安放角在所述导叶结构的入口处分别与从对应位置流出所述叶轮的血液的液流角基本一致,所述叶根安放角在所述导叶结构的出口处接近90°,以减少血液在出口处的回旋。所谓“叶根安放角”是指在叶根上某一点,叶根型线的切线方向与经过该点的圆周曲线的切线方向所夹的角度。同理,所谓“叶顶安放角”就是指在叶顶上某一点,叶顶型线的切线方向与经过该点的圆周曲线的切线方向所夹的角度。而“液流角”也是指在血流的某一点处,血流方向与经过该点的圆周曲线的切线方向所夹的角度。根据本发明,在导叶结构的入口处,通过使叶根安放角和叶顶安放角分别与对应位置血流的液流角基本一致,也就是将弯扭叶片设置为顺着血流方向,来避免从叶轮流出来的高速血流与叶片发生撞击,破坏血细胞结构,造成溶血。沿导叶结构的进口到出口方向,叶片的角度逐渐改变,到了在导叶结构的出口处,叶根安放角变为接近90°,例如85°到90°,以使得血流在导叶结构的出口处被导向为主要沿轴向流动,减少回旋和流道内的沿程损失。

5、优选地,在上述介入式血泵中,所述叶顶安放角在所述导叶结构的出口处接近90°。这样可以更好地保证血流在导叶结构的出口处被导向为主要沿轴向流动。然而,在一些实施方式中,受导叶结构的轴向尺寸限制,叶顶的出口安放角无法实现接近90°,因为这样会形成血流的死区,反而不利于血液平稳流动。

6、根据本发明的一些实施例,在上述介入式血泵中,所述叶片的厚度为0.2mm到0.4mm。该取值范围是经过多次模拟和实验得到的,叶片厚度小于该范围时,结构强度不够,且制造工艺的精度也无法保证;而当叶片厚度大于该范围时,叶片不能提供优良的流体动力学特性,而且可能堵塞流道,增加血液流出速度,抗溶血性较差。

7、根据本发明的一些实施例,在上述介入式血泵中,所述血流入口结构的近端固定在所述血流导管的远端或所述出口壳体的远端,所述血流入口结构的远端包括固定有猪尾导管的入口底座,所述血流入口结构包括设置于所述入口底座的钟型导流锥和从所述入口底座延伸到所述血流入口结构近端的血液吸入口,所述导流锥的远端直径大于近端直径,并包括连接其远端和近端的锥形或内凹的导流面。在这种实施方式中,发明人将现有入口结构中的凸台形部分替换为锥形面或带有平缓弧度的“钟型”结构,该结构起导流作用,能够保证血液流畅而稳定地流入导管内,减小对血细胞的冲击,确保血细胞的完整性,同时减少血液在导管内的压力损失。

8、根据本发明的一些实施例,在上述介入式血泵中,所述导流面的旋转母线是直线、内凹的圆弧或椭圆曲线,优选为内凹的椭圆曲线。

9、根据本发明的一些实施例,在上述介入式血泵中,所述血液吸入口的外廓直径为d且轴向长度为h,所述导流锥的近端直径为d1且轴向长度为h,这些参数满足:1.2d≤h≤1.6d,0.3d≤d1≤0.4d,0.4d≤h≤0.7d。通过调整血液吸入口的轴线长度h,得到合适的过流截面面积,保证血液通畅而稳定地流入导管内,减少局部阻力损失。通过调整导流锥轮廓参数关系以获得优良的入口导流效果,控制血液平缓进入导管内,减小对血细胞的冲击,同时减少血液在导管内的压力损失。

10、根据本发明的一些实施例,在上述介入式血泵中,所述叶轮直接与所述驱动单元的输出轴相连接,所述泵体从近端到远端依次包括所述血流出口结构、所述叶轮、所述血流导管和所述血流入口结构,所述出口底座固定在所述驱动单元的外壳上,所述血流导管的近端固定在所述出口壳体上。在叶轮与驱动单元的输出轴直接连接的实施方式中,驱动单元也位于体内。泵体各部分之间的连接方式可采用本领域中所已知的,例如粘接、螺纹连接、激光焊接、一体注塑成型等。

11、根据本发明的一些实施例,在上述介入式血泵中,所述叶轮通过柔性轴与所述驱动单元的输出轴相连接,所述泵体从近端到远端依次包括所述血流导管、所述血流出口结构、所述叶轮和所述血流入口结构,所述血流导管为远端连接到所述出口壳体的可径向扩张管,其设置在所述柔性轴的外部并在所述柔性轴的至少一部分长度上延伸,当从所述血流出口结构流出的血液进入所述可径向扩张管以使其处于径向扩张状态时,与所述柔性轴之间的间隙形成血流通道,所述可径向扩展管的近端部分包括在工作位置位于动脉中的血液出口。在叶轮通过柔性轴与驱动单元间接连接的实施方式中,驱动单元可以位于体内或体外。在这种实施方式中,叶轮被前置到血流导管的远端直接与血流入口结构相连接,这样可以提高叶轮的泵血效率。而在紧邻叶轮出口的位置设置血流出口结构,能够改变叶轮泵出的血液的流动方向,使其主要沿轴向进入可径向扩张管,减小因血流混乱而导致的出口能量耗散,提高了整泵工作效率。在介入时,可径向扩张导管可以收缩到非常小的外径,紧贴柔性轴,从而便于插入血管,而在泵血工作过程中可以扩张成较大的内径,与柔性轴之间形成具有较大截面的血流通道,从而保障血液的过流面积。

12、根据本发明的一些实施例,在上述介入式血泵中,当所述血泵处于工作位置时,所述驱动单元和所述泵体均位于体内,所述可径向扩张管的近端密封地连接到所述驱动单元的远端延伸部。将驱动单元设置于体内,例如位于主动脉或肺动脉中,能够大大缩短连接叶轮与驱动单元的柔性轴的长度,从而避免长的柔性轴进入血管内在弯曲状态下高速旋转可能引起的磨损断裂、甚至损伤血管壁的风险,同时还能够提高驱动单元的传递效率。但是,驱动单元也可以位于体外,现有技术中已经存在这样的技术方案,在这种方案中,可以不用考虑驱动单元的尺寸和散热问题。此外,可径向扩张管属于柔性结构,不稳定性比较大,通过将其近端连接到驱动单元的刚性壳体,其远端连接到刚性的血流出口结构的出口外壳,使得两端均有刚性结构支撑,有利于提高其稳定性。

13、优选地,在上述介入式血泵中,所述血流入口结构和所述血流出口结构均采用具有良好生物相容性的材料制成,例如植入级金属材料或植入级塑料。

14、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。本发明的其它特征、目的和优点将从说明书、附图和权利要求书变得明显。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!