治疗颈椎病的中药组合物、穴位贴及其制备方法和应用

1.本发明涉及穴位贴技术领域,具体涉及一种治疗颈椎病的中药组合物、穴位贴及其制备方法和应用。

背景技术:

2.神经根型颈椎病(csr)是由于椎间盘退变、突出、节段性不稳定、骨质增生或骨赘形成等原因在椎管内或椎间孔处刺激和压迫颈神经根所致,临床表现以颈部疼痛、僵硬和上肢的放射痛或麻木为主,若局部因长时间压迫或刺激,会出现剧烈疼痛、上肢肌肉萎缩及肌力功能下降。在成年人中颈椎病的发病率约10%-15%,而在各种类型的颈椎病中神经根型颈椎病的发病率最高,临床上占各种类型颈椎病发病率的60%-70%。现如今,在工作方式、生活习惯日新月异的时代,个人无法完全使自己的身体得到充分的休息,神经根型颈椎病等慢性疾病的发生率也逐年增高,且患者不仅仅以老年人为主,壮年甚至青少年也成为了主发病人群,这很大程度上损害了人们的身心健康,降低了人民的生活质量。

3.神经根型颈椎病的发病机理较为复杂,目前,对神经根型颈椎病的发病机制和病理过程西医尚未得出一致的结论。西医认为神经根型颈椎病的发病是由多种致病因素共同作用于颈部的病理结果,且有机械压迫学说、自身免疫学说等多种理论学说,综览分析大多数相关研究文献结果表明:颈部的独特生理解剖结构,颈椎椎体、颈部椎间盘、椎管、韧带等对神经根的压迫对神经根产生不同程度的影响,从而发生免疫应答,导致神经根型颈椎病的发生和发展。治疗上,目前西医还没有研发出治疗神经根型颈椎病的特效药,现阶段临床上主要应用肌肉迟缓药、非甾体抗炎药、神经营养、镇静剂等多种类的药物缓解患者疼痛、麻木等症状。常用药物有盐酸乙哌立松、复方曲肽注射液、甘露醇、甲钴胺片等。颈椎病的手术方式包括颈椎前路和后路,手术治疗可以显著改善神经根受压情况,缓解患者症状,减轻患者痛苦。但手术具有患者依从性差、风险较高等缺点。因此,探求临床疗效显著,副作用少的药物就成为当前医务工作者努力的重要方向。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于:提供一种治疗颈椎病的中药组合物、穴位贴及其制备方法和应用,该穴位贴可活血行气、祛风止痛、息风止痉、平肝潜阳、祛风通络等,各药材共奏活血化瘀,行气止痛之功效,主治神经根型颈椎病,穴位贴无副作用和不良反应,使用方便,使患者具有很好的依从性。

5.为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:本发明公开了一种治疗颈椎病的中药组合物,由以下重量份的药材制成:川芎12-17重量份、三七3-8重量份、丹参12-17重量份、天麻8-12重量份、地龙4-10重量份、钩藤8-12重量份、羌活8-12重量份、冰片1-5重量份、三棱4-10重量份、姜黄4-10重量份、木瓜8-14重量份、秦艽8-14重量份、威灵仙8-14重量份、鸡血藤8-14重量份和桔梗8-14重量份。

6.进一步地,一种治疗颈椎病的中药组合物,由以下重量份的药材制成:川芎15重量份、三七6重量份、丹参15重量份、天麻10重量份、地龙8重量份、钩藤10重量份、羌活10重量份、冰片3重量份、三棱8重量份、姜黄8重量份、木瓜12重量份、秦艽12重量份、威灵仙12重量份、鸡血藤12重量份和桔梗12重量份。

7.进一步地,所述药材中,川芎、丹参的质量比为1:1;地龙、三棱、姜黄的质量比为1:1:1;木瓜、秦艽、威灵仙、鸡血藤的质量比为1:1:1:1。

8.本发明还公开了一种治疗颈椎病的穴位贴,为巴布膏基质和治疗颈椎病的中药组合物组成的贴膏,其中,所述治疗颈椎病的中药组合物为上述所述的治疗颈椎病的中药组合物。

9.进一步地,所述巴布膏基质包括:聚丙烯酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、甘羟铝、乙二胺四乙酸二钠、酒石酸和甘油。

10.进一步地,所述聚丙烯酸钠的型号为np-700,所述聚乙烯吡咯烷酮的型号为k-30。

11.进一步地,聚丙烯酸钠∶聚乙烯吡咯烷酮∶甘羟铝∶乙二胺四乙酸二钠∶酒石酸∶甘油的质量比为8∶1∶0.25∶0.07∶0.15∶25。

12.本发明还公开了一种治疗颈椎病的穴位贴的制备方法,包括如下步骤:s1:准备原料按照以下比例称取药材:川芎12-17重量份、三七3-8重量份、丹参12-17重量份、天麻8-12重量份、地龙4-10重量份、钩藤8-12重量份、羌活8-12重量份、冰片1-5重量份、三棱4-10重量份、姜黄4-10重量份、木瓜8-14重量份、秦艽8-14重量份、威灵仙8-14重量份、鸡血藤8-14重量份和桔梗8-14重量份。

13.取聚丙烯酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、甘羟铝、乙二胺四乙酸二钠、酒石酸和甘油作为巴布膏基质的原料;s2:制取稠膏将川芎、丹参、天麻、钩藤、羌活、三棱、姜黄、木瓜、秦艽、威灵仙、鸡血藤、桔梗加水浸泡润透后,熬制提取,收集提取液,减压浓缩得到稠膏;s3:制备三七、地龙和冰片的超微粉将三七、地龙、冰片烘干,超微粉碎,过筛,得三七、地龙、冰片的超微粉;s4:制备穴位贴将聚丙烯酸钠、乙二胺四乙酸二钠和甘羟铝分散于甘油中作为a相;另取纯化水,依次加入聚乙烯吡咯烷酮和酒石酸,充分溶解后加入稠膏和超微粉作为b相;将b相少量多次加入a相中搅拌均匀成药膏,快速涂布于背衬材料上,室温放置干燥成型,即得穴位贴。

14.进一步地,步骤s2的具体过程如下:将川芎、丹参、天麻、钩藤、羌活、三棱、姜黄、木瓜、秦艽、威灵仙、鸡血藤、桔梗加8-12倍质量的水浸泡润透10-20min,熬制提取多次,每次提取时间为1.4-1.6h,合并提取液,减压浓缩至70℃下相对密度为1.20的稠膏。

15.步骤s4中,聚丙烯酸钠∶聚乙烯吡咯烷酮∶甘羟铝∶乙二胺四乙酸二钠∶酒石酸∶甘油的质量比为8∶1∶0.25∶0.07∶0.15∶25;巴布膏基质与稠膏的质量比为1:5。

16.本发明还公开了上述治疗颈椎病的中药组合物在制备治疗神经根型颈椎病药物中的应用。

17.发明人基于多年对神经根型颈椎病的病症研究认为,神经根型颈椎病是因邪留筋脉,导致气血、经脉闭阻不通,从而出现项背肩部疼痛、四肢麻木不仁,而患者“气血虚弱”又作为劳伤外实内虚症候的主要原因,若气血虚弱没有得到及时的改善,机体抵抗力及恢复能力逐渐减弱,往往会继续加重患者神经根型颈椎病的病情,从而形成“恶性循环”,使得症状久治不愈、反复无常。

18.为此,本发明的穴位贴设计的处方为:川芎、三七、丹参、天麻、地龙、钩藤、羌活、冰片、三棱、姜黄、木瓜、秦艽、威灵仙、鸡血藤和桔梗。组方中君药为川芎、三七,臣药为丹参、天麻、地龙、钩藤、羌活、冰片、木瓜、秦艽、威灵仙、鸡血藤,佐药为三棱、姜黄,使药为桔梗。

19.本方重在调节气血,祛风除湿,正所谓“痛由淤生,通则不痛”,方中应用川芎、丹参、三七等活血化瘀之品,再辅以三棱、姜黄增强活血之功效,利用天麻川芎的配伍,调畅周身气机。以木瓜、威灵仙、秦艽等药达祛风通络之效,防止湿留筋骨,在活血行气以缓解患者疼痛的同时,利用天麻、冰片的功效减轻上肢麻木的症状。除改善患者症状外,本方为防活血行气之品温燥太过,选用冰片等性凉药物配合。

20.本发明具体的有益效果如下:1.本发明的穴位贴,其药膏中的药效成分以川芎、三七、丹参、天麻、地龙、钩藤、羌活、冰片、三棱、姜黄、木瓜、秦艽、威灵仙、鸡血藤、桔梗组成。该组方中以川芎、三七共为君药,前者川芎具有活血行气、祛风止痛之功效,既可活血又可行气,上行头目,下行血海,正可谓血中之气药;后者三七具有散瘀止血、消肿定痛之功效,活血之时亦可补血,从而达到“止血不留淤,化瘀而不伤正”的效果,二者合用共行活血止痛之功。丹参可活血止痛、清心除烦,增强君药活血止痛同时防止川芎三七过于温燥。天麻性平,可平抑肝阳、祛风通络,为治疗颈椎病常用药,天麻与川芎配伍,使体内之气一升一降,散结平逆,调畅气机,通达气血,且天麻祛风化痰以治风痰入侵经络之肢体麻木,地龙:通经活络,以缓解肢体麻木的症状。钩藤:清热平肝,《本草述》:"治中风瘫痪.......及一切手足走注疼痛,肢节挛急,又治远年痛风瘫痪,筋脉拘急作痛不已者",钩藤与天麻相配,钩藤之清能减天麻之燥,与地龙共同针对神经根型颈椎病,上肢麻木的症状。羌活:祛风胜湿止痛,功能调达肢体,调畅血脉,能横行支臂,以尽其搜风通痹之职,三七、鸡血藤活血补血 ,以达“化瘀不伤正”之功。木瓜、鸡血藤皆有舒筋活络的功效,木瓜和胃化湿以清阻络之痰湿。威灵仙:祛风湿,通经络止痛,乃为风湿痹痛之要药;秦艽:祛风湿,止痹痛,其虽味辛、苦,但辛散而不峻烈,苦而不甚燥热,质偏润性平而无伤阴之弊,对风湿痹证,寒热新久均可配伍应用,乃风药中之润剂;二者祛风湿之力尤甚,辅佐臣药羌活加强止痹痛之力。冰片:归心、肺经,性凉味辛、苦,功在开窍醒神,清热止痛,性善走窜,辛香芳烈,善散善通,其香为百药之冠,可助川芎、三七等活血之功;冰片开窍醒神去风痰的功效,配合天麻改善神经根型颈椎病肢体麻木的症状,同时,冰片性寒,佐以诸药防温燥太过。以上共为臣药达祛风除湿,行气止痛。三棱:破血行气;姜黄:破血行气,止痛;姜黄善走上肢,可起到通络活血的作用,二者为佐,破血逐淤,助君增强活血行气之功。桔梗:可为诸药舟楫,可载药上行于肩颈,为引经药。方中应用川芎、丹参、三七等活血化瘀之品,辅以秦艽、威灵仙等祛风湿药,以助气机流畅,同时加以三棱、姜黄增强活血之功效,兼利用天麻川芎的配伍,调畅周身气机。因此,本方诸药共奏活血化瘀,祛风止痛之功效,主治神经根型颈椎病。

21.2.本发明的制备方法中,对川芎、丹参、天麻、钩藤、羌活、三棱、姜黄、木瓜、秦艽、

威灵仙、鸡血藤、桔梗加水浸泡润透,熬制提取,收集提取液,减压浓缩得到稠膏,借减压浓缩技术实现了对川芎、丹参等药物的有效成分的充分提取。

22.3.将三七、地龙、冰片干燥至一定程度后,有利于超微粉碎得到药物的超微粉,超微粉粘度大、粉粒与粉粒之间粘接越紧密,更有利于制备出“附着性”和“粘合性”更强的药膏、可紧密贴合人体皮肤表面,超微粉也更易经皮吸收进入血液,作用于疼痛部位,发挥药物的有效作用,而冰片干燥并制成超微粉后,亦可避免过度熬煮导致的有效成分丢失。

23.4.本发明所制备的神经根型颈椎病穴位贴可贴于风池、天柱、大椎、肩井、肩髃、肩髎等穴位上,具有缓释、长效功能,有效成份可长期作用于患处。穴位贴无副作用和不良反应,使用方便,患者依从性好。

24.5.本发明中巴布膏基质在穴位贴中主要起到粘接剂的作用,还可将药效成分包裹在巴布膏基质中,起到密封保护、包被、隔绝水气(防止药效成分变质)的作用。

附图说明

25.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

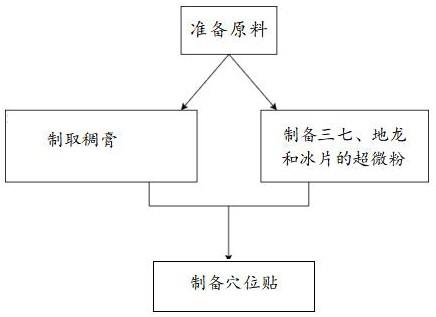

26.图1为本发明穴位贴制备方法的流程图。

具体实施例

27.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地说明,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

28.实施例1一种治疗颈椎病的穴位贴,为巴布膏基质和治疗颈椎病的中药组合物组成的贴膏,所述的治疗颈椎病的中药组合物,由以下重量份的药材制成:川芎12重量份、三七3重量份、丹参12重量份、天麻8重量份、地龙4重量份、钩藤8重量份、羌活8重量份、冰片1重量份、三棱4重量份、姜黄4重量份、木瓜8重量份、秦艽8重量份、威灵仙8重量份、鸡血藤8重量份和桔梗8重量份。

29.所述巴布膏基质包括:聚丙烯酸钠、乙二胺四乙酸二钠、甘羟铝、甘油、聚乙烯吡咯烷酮和酒石酸。

30.其中,聚丙烯酸钠∶聚乙烯吡咯烷酮∶甘羟铝∶乙二胺四乙酸二钠∶酒石酸∶甘油的质量比为8∶1∶0.25∶0.07∶0.15∶25。

31.实施例2一种治疗颈椎病的穴位贴,为巴布膏基质和治疗颈椎病的中药组合物组成的贴膏,所述的治疗颈椎病的中药组合物,由以下重量份的药材制成:川芎15重量份、三七6重量份、丹参15重量份、天麻10重量份、地龙8重量份、钩藤10重量份、羌活10重量份、冰片3重量份、三棱8重量份、姜黄8重量份、木瓜12重量份、秦艽12重

量份、威灵仙12重量份、鸡血藤12重量份和桔梗12重量份。

32.所述巴布膏基质包括:聚丙烯酸钠np-700、乙二胺四乙酸二钠、甘羟铝、甘油、聚乙烯吡咯烷酮k-30和酒石酸。

33.其中,聚丙烯酸钠∶聚乙烯吡咯烷酮∶甘羟铝∶乙二胺四乙酸二钠∶酒石酸∶甘油的质量比为8∶1∶0.25∶0.07∶0.15∶25。

34.实施例3 一种治疗颈椎病的穴位贴,为巴布膏基质和治疗颈椎病的中药组合物组成的贴膏,所述的治疗颈椎病的中药组合物,由以下重量份的药材制成:川芎14重量份、三七5重量份、丹参14重量份、天麻9重量份、地龙5重量份、钩藤9重量份、羌活9重量份、冰片2重量份、三棱5重量份、姜黄5重量份、木瓜10重量份、秦艽10重量份、威灵仙10重量份、鸡血藤10重量份和桔梗10重量份。

35.所述巴布膏基质包括:聚丙烯酸钠、乙二胺四乙酸二钠、甘羟铝、甘油、聚乙烯吡咯烷酮和酒石酸。

36.其中,聚丙烯酸钠∶聚乙烯吡咯烷酮∶甘羟铝∶乙二胺四乙酸二钠∶酒石酸∶甘油的质量比为8∶1∶0.25∶0.07∶0.15∶25。

37.实施例4 一种治疗颈椎病的穴位贴,为巴布膏基质和治疗颈椎病的中药组合物组成的贴膏,所述的治疗颈椎病的中药组合物,由以下重量份的药材制成:川芎17重量份、三七8重量份、丹参17重量份、天麻12重量份、地龙10重量份、钩藤12重量份、羌活12重量份、冰片5重量份、三棱10重量份、姜黄10重量份、木瓜14重量份、秦艽14重量份、威灵仙14重量份、鸡血藤14重量份和桔梗14重量份。

38.所述巴布膏基质包括:聚丙烯酸钠、乙二胺四乙酸二钠、甘羟铝、甘油、聚乙烯吡咯烷酮和酒石酸。

39.其中,聚丙烯酸钠∶聚乙烯吡咯烷酮∶甘羟铝∶乙二胺四乙酸二钠∶酒石酸∶甘油的质量比为8∶1∶0.25∶0.07∶0.15∶25。

40.实施例5如图1所示:一种治疗颈椎病的穴位贴的制备方法,包括如下步骤:s1:准备原料按照以下比例称取药材:川芎60克、三七24克、丹参60克、天麻40克、地龙32克、钩藤40克、羌活40克、冰片12克、三棱32克、姜黄32克、木瓜48克、秦艽48克、威灵仙48克、鸡血藤48克、桔梗48克;取聚丙烯酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、甘羟铝、乙二胺四乙酸二钠、酒石酸和甘油作为巴布膏基质的原料;其中,巴布膏基质中聚丙烯酸钠∶聚乙烯吡咯烷酮∶甘羟铝∶乙二胺四乙酸二钠∶酒石酸∶甘油的质量比为8∶1∶0.25∶0.07∶0.15∶25;s2:制取稠膏将步骤s2中的川芎、丹参、天麻、钩藤、羌活、三棱、姜黄、木瓜、秦艽、威灵仙、鸡血藤、桔梗加10倍质量的水浸泡润透15min,熬制提取2次,每次1.5h,合并提取液,减压浓缩至相对密度为1.20(70℃)的稠膏;

s3:制备三七、地龙和冰片的超微粉将三七、地龙、冰片烘干,超微粉碎,过筛,得三七、地龙和冰片的超微粉;s4:制备穴位贴依次取处方量的np-700(聚丙烯酸钠)、edta-2na(乙二胺四乙酸二钠)、甘羟铝,分散于处方量的甘油中作为a相;另取适量纯化水,依次加入k-30(聚乙烯吡咯烷酮) 和酒石酸,充分溶解后加入一定量的稠膏和超微粉作为b相;将b相少量多次加入a相中搅拌均匀成药膏,快速涂布于背衬材料上,室温放置干燥成型,即得穴位贴。其中,巴布膏基质与稠膏的质量比为1:5。

41.实施例6 一种治疗颈椎病的穴位贴的制备方法,包括如下步骤:s1:准备原料按照以下比例称取药材:川芎60克、三七24克、丹参60克、天麻40克、地龙32克、钩藤40克、羌活40克、冰片12克、三棱32克、姜黄32克、木瓜48克、秦艽48克、威灵仙48克、鸡血藤48克、桔梗48克;取聚丙烯酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、甘羟铝、乙二胺四乙酸二钠、酒石酸和甘油作为巴布膏基质的原料;其中,巴布膏基质中聚丙烯酸钠∶聚乙烯吡咯烷酮∶甘羟铝∶乙二胺四乙酸二钠∶酒石酸∶甘油的质量比为8∶1∶0.25∶0.07∶0.15∶25;s2:制取稠膏将步骤s2中的川芎、丹参、天麻、钩藤、羌活、三棱、姜黄、木瓜、秦艽、威灵仙、鸡血藤、桔梗加8倍质量的水浸泡润透20min,熬制提取2次,每次1.4h,合并提取液,减压浓缩至相对密度为1.20(70℃)的稠膏;s3:制备三七、地龙和冰片的超微粉将三七、地龙、冰片烘干,超微粉碎,过筛,得三七、地龙和冰片的超微粉;s4:制备穴位贴依次取处方量的np-700(聚丙烯酸钠)、edta-2na(乙二胺四乙酸二钠)、甘羟铝,分散于处方量的甘油中作为a相;另取适量纯化水,依次加入k-30(聚乙烯吡咯烷酮) 和酒石酸,充分溶解后加入一定量的稠膏和超微粉作为b相;将b相少量多次加入a相中搅拌均匀成药膏,快速涂布于背衬材料上,室温放置干燥成型,即得穴位贴。其中,巴布膏基质与稠膏的质量比为1:5。

42.实施例7 一种治疗颈椎病的穴位贴的制备方法,包括如下步骤:s1:准备原料按照以下比例称取药材:川芎60克、三七24克、丹参60克、天麻40克、地龙32克、钩藤40克、羌活40克、冰片12克、三棱32克、姜黄32克、木瓜48克、秦艽48克、威灵仙48克、鸡血藤48克、桔梗48克;取聚丙烯酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、甘羟铝、乙二胺四乙酸二钠、酒石酸和甘油作为巴布膏基质的原料;其中,巴布膏基质中聚丙烯酸钠∶聚乙烯吡咯烷酮∶甘羟铝∶乙二胺四乙酸二钠∶酒石酸∶甘油的质量比为8∶1∶0.25∶0.07∶0.15∶25;s2:制取稠膏

将步骤s2中的川芎、丹参、天麻、钩藤、羌活、三棱、姜黄、木瓜、秦艽、威灵仙、鸡血藤、桔梗加12倍质量的水浸泡润透10min,熬制提取2次,每次1.6h,合并提取液,减压浓缩至相对密度为1.20(70℃)的稠膏;s3:制备三七、地龙和冰片的超微粉将三七、地龙、冰片烘干,超微粉碎,过筛,得三七、地龙和冰片的超微粉;s4:制备穴位贴依次取处方量的np-700(聚丙烯酸钠)、edta-2na(乙二胺四乙酸二钠)、甘羟铝,分散于处方量的甘油中作为a相;另取适量纯化水,依次加入k-30(聚乙烯吡咯烷酮) 和酒石酸,充分溶解后加入一定量的稠膏和超微粉作为b相;将b相少量多次加入a相中搅拌均匀成药膏,快速涂布于背衬材料上,室温放置干燥成型,即得穴位贴。其中,巴布膏基质与稠膏的质量比为1:5。

43.需要说明的是,本发明中水、巴布膏基质的用量可以根据实际需要调节,满足达到使药膏可以涂抹并粘着在背衬材料上即可,且即使抖动该背衬材料也不会导致药膏脱落或流动的状态。其中步骤s2、s3可颠换顺序或并行。

44.实施例8临床用药实验方案1、一般资料江西中医药大学附属医院门诊及住院部符合标准的100例神经根型颈椎病患者。按照随机数字表法,分为两组,试验组50例,对照组50例。两组年龄、性别、病程、积分等具有可比性。

45.2、诊断标准西医按照参照2010年中国康复医学会颈椎病专业委员会制定的《颈椎病诊治与康复指南》中的神经根型颈椎病诊断标准,中医按照2012《中医病证诊断疗效标准》中神经根型颈椎病诊断标准。

46.3、纳入标准:符合西医诊断标准及中医诊断者;头脑意识清醒,能够清楚地表达自己的意见;年龄在18岁以上70岁以下者;试验前2周内未接受同类药物及方法治疗者;对本研究相关事项知情同意者;能够服从医生的治疗安排,能够配合医生的治疗和随访。

47.4、排除标准:经检查证实患有心血管、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病及精神类疾病患者;18岁以下或70岁以上者;有明显兼夹证或合并症者;诊断不明确的脊柱损伤伴脊髓损伤以及影像学示骨结核、骨质疏松和椎体融合的病例;哺乳妊娠或正准备妊娠的妇女;凡不符合纳入标准、未按要求接受治疗,无法判断疗效或资料不全等影响疗效和安全性判断者。

48.5、干预措施观察组:使用本发明实施例5的穴位贴,每天1次 (每片含步骤s5中的药膏的重量为5g、敷贴半径1 .5cm),选择穴位:风池、天柱、大椎、百劳、肩井、肩髃(根据患者具体情况选择)。贴敷时间为3h以上。14天为一个疗程。每个疗程之间停药两天,且在治疗期间病患均停用其它用于神经根型颈椎病的药物(其他诸如每日服用治疗高血压等病症的药物病患不停用),每个患者使用四个疗程,共62天。

49.对照组:根据2010年中国康复医学会颈椎病专业委员会制定的《颈椎病诊治与康复指南》,其中,中医治疗方案中推荐的中药外治疗法:使用行气散瘀、温经散寒、舒筋活络

或清热解毒等不同作用的中药制成不同的剂型,应用在颈椎病患者的有关部位。采用通络祛痛膏(河南羚锐制药股份有限公司,商品规格7cm*10cm,国药准字z20000065),1贴/次,1次/天,贴于颈部疼痛区域,其余使用方法同观察组。

50.6、疗效指标针对患者治疗前后的症状、体征等改善情况,参照日本田中靖久教授制定的“颈椎病症状量表20分法”(也称为田中靖久颈椎病症状量表20分法,简称田中靖久20分法),治疗前后均需观察记录。主要内容如下:

①

颈肩部疼痛,上肢疼痛、麻木,手指疼痛、麻木

②

工作及生活能力

③

手的功能

④

椎间孔挤压实验,感觉,肌力,腱反射视觉模拟评分法(vas):接诊时选用刻度为10cm一条直线,刻度两极分别代表无痛及剧烈疼痛,背面为视觉评分尺,待与受试患者解释后让患者选取能代表其疼痛程度的相应位置,同时立刻读出评分标尺背面患者选择疼痛的相应分数,作为患者疼痛程度的定量描述。

51.采用中医药管理局《中医病证诊断疗效评定标准》进行疗效评价。

52.临床痊愈:颈、肩、背部疼痛/上肢麻木、疼痛、不适基本消失,肌力正常,颈、肢体活动恢复正常,臂丛神经牵拉试验阴性,能参加正常劳动和工作。

53.显效:颈、肩、背部疼痛/上肢麻木、疼痛、不适部分消失,无明显压痛点,臂丛神经牵拉试验阴性,颈、肢体功能改善,基本能参加正常生理劳动和工作。

54.有效:轻度颈、肩、背部疼痛/上肢麻木、疼痛、不适,臂化神经牵拉试验可疑阳性,部分恢复工作。

55.无效:颈、肩、背部疼痛/上肢麻木、疼痛、不适无好转,臂丛神经牵拉试验阳性不能胜任工作。

56.7、统计分析待受试患者基本信息、相关资料及各项数据收集完毕并整理校对后,均采用 spss 26.0统计软件进行数据整理和分析。计量资料若符合正态分布,采用表示,两组组内比较采用配对样本t检验,组间比较采用两独立样本t检验。计数资料采用频数(百分比)表示,组间比较采用卡方检验。p《0.05为差异具有统计学意义。

57.8、实验结果8.1、基线资料比较如表1,将纳入研究的100名患者随机分为治疗组、对照组,各50人,对两组患者经卡方检验和两独立样本t检验发现,两组患者在性别、病程和年龄的组间比较,差异均无统计学意义(p》0.05)。详见表1。

58.表1两组患者一般资料的组间比较

8.2、治疗前后两组患者vas和田中靖久 20分法评分的比较治疗前,两组患者vas和田中靖久20分法得分的组间比较,差异均无统计学意义(p》0.05)。与治疗前比较,治疗4个疗程(2个月)后两组患者的vas得分均降低(p《0.05),田中靖久20分法得分均升高(p《0.05)。治疗4个疗程(2个月)后,观察组患者vas得分均低于对照组(p《0.05),田中靖久20分法得分高于对照组(p《0.05)。详见表2。

59.表2治疗前后两组患者vas和田中靖久 20分法评分的比较()注:与治疗前比较,a p<0.05。

60.8.3、两组患者的临床疗效比较 治疗4个疗程(2个月)后,观察组的愈显率(76%)高于对照组(48%),有效率(96%)高于对照组(80%)(p<0.05)。见表3。

61.表3两组患者的临床疗效评价8.4、安全性评价试验过程中,两组患者在治疗前后血、尿、大便常规检查,肝、肾功能、心电图检查以评价药物的安全性。结果:均未发现治疗前正常,治疗后异常的结果,表明该穴位贴安全。

62.临床典型病例病例1.患者女性,43岁,颈部疼痛伴左上肢麻木疼痛6个月加重10天,颈肩部疼痛明显,活动受限,疼痛遇冷加剧休息后可缓解。精神差,二便正常,寐差,舌质暗,苔薄白,脉沉弦。查体示颈椎生理曲度变直,肌肉僵硬,活动度降低,臂丛牵拉试验左侧(+),颈椎mri示:颈椎退行性改变,c5/6间盘膨出。诊断:神经根型颈椎病。予本发明的穴位贴贴敷治疗,选用风池、大椎、百劳、肩井穴位,2周(1个疗程)后颈部疼痛明显缓解,活动度改善,精神可,

停药2天后,继续治疗3个疗程(每个疗程之间停药2天)后症状基本消失,随访3个月未复发。

63.病例2.患者男性,50岁,颈部疼痛伴右上肢麻痛2个月加重7天,颈部疼痛明显,伏案工作后颈部疼痛及右上肢麻痛加重,休息后可缓解。精神差,二便调,纳寐可,舌淡暗,苔薄白,脉涩。查体颈椎生理曲度可,椎旁肌肉僵硬,椎旁压痛,颈部活动度差,右侧臂丛牵拉试验(+),颈椎mri示:c5/6间盘向右侧突出,相应节段硬脊膜受压。诊断:神经根型颈椎病。予本发明的穴位贴贴敷治疗,选用风池、天柱、百劳、肩井、肩髃穴位,2周(1个疗程)后颈部疼痛改善,停药2天后,继续治疗3个疗程后(每个疗程之间停药2天),颈部疼痛基本消失,右上肢麻痛缓解,颈椎活动度明显改善,治疗后随访6个月未复发。

64.病例3.患者男性,35岁,颈部疼痛伴右上肢麻木3个月加重4天,休息后无法缓解,右上肢麻木明显。精神可,大便不畅,小便正常,纳眠可,舌质暗,苔薄白,脉沉弦。查体颈椎生理曲度变直,肌肉僵硬,活动度降低,颈6/7棘突及棘突旁1cm压痛(+),右侧肱三头肌肌腱反射减弱,右侧肱二头、肱三头肌肌力iv级,mri示:颈椎退行性改变,c6/7间盘向右侧突出,相应节段硬脊膜受压。诊断:神经根型颈椎病。予含药穴位巴布膏贴敷治疗,选用风池、天柱、大椎、百劳、肩井、肩髃穴位,2周(1个疗程)后颈部疼痛明显缓解,活动度改善,精神可,停药2天后,继续治疗3个疗程后(每个疗程之间停药2天),症状基本消失,右侧肌力恢复,随访6个月未复发。

65.尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1