一种便于操作的导管鞘组的制作方法

1.本发明涉及医疗设备技术领域,具体涉及一种便于操作的导管鞘组。

背景技术:

2.冠状动脉疾病也即冠心病是死亡率最高的疾病之一,冠状动脉血管造影技术是解决冠心病的主要方法,冠脉造影的步骤用一根细如发丝的导管沿着桡动脉(手腕处)或股动脉(大腿处)的人为入口延行到心脏的冠状动脉开口处,然后把造影剂(在x光下显影)注入冠状动脉,这样冠状动脉内部的形态就可以显示出来,例如看冠脉有没有狭窄、斑块等,但基本上不能通过这个检查来了解心脏形态的,主要还是了解冠脉的内部形态及冠脉内的血流速度。

3.如授权公告号为cn105498067a,公开日期为2016年04月20日,名称为《经桡动脉冠状动脉造影导管及其使用方法》,由第一导管、第二导管和头部导管三段连接组成,所述第一导管为直管,所述第二导管与第一导管连接的一端存在两个135

°

弯曲、与头部导管连接的一端与第一导管垂直,所述头部导管整体呈反s形、管壁上设有侧孔,其特征在于:所述第一导管为外、中、内三层结构,内、外层为尼龙材质,中层为金属编织网,所述第二导管由尼龙塑料制成,所述头部导管由软质尼龙制成,本发明的经桡动脉冠状动脉造影导管由硬度逐渐降低的三段导管连接而成,第一导管由尼龙和金属编织网组成,在保持了导管具有良好支撑的同时增加了导管的柔韧性,使其在操作过程中扭矩传导能力更佳,具有良好的操控性,导管更容易进入冠状动脉。头部导管由软质尼龙制成,结构柔软,在进入冠状动脉过程中以及造影过程中能够减少导管头端对血管的损伤,头部导管采用“反s型”结构设计,更容易进入右冠状动脉,避免进入右冠状动脉分支,避免发生严重并发症。第二导管作为第一导管和头部导管的连接过渡段,由尼龙塑料制成,硬度适中。本发明的经桡动脉冠状动脉造影导管使用方法利用鞘管座和导丝对冠状动脉造影导管的引导作用,导管容易进入冠状动脉,从而降低操作难度和操作并发症。

4.现有技术的心脏造影手术的操作方法大致为先将导丝通过鞘管座送进人体的血管至心脏的冠状动脉开口处,再将导管通过导丝的导引指向送进心脏的冠状动脉开口处,后再将导丝回撤,心脏内血管迂曲且血管壁较薄,导管在顺着导丝进入心脏的过程中会对血管壁造成损伤,显然的,越粗的导管可能造成的损伤越大,严重者可能导致血管穿孔,给手术造成极大的困难。所以在可能的情况下,越细的导管越好,但是另一方面,导管用于向造影区域输送造影剂,而造影区域并不大(如血管瘤),有限的空间内较细的导管能够输出的造影剂有限,从而影响造影效果,基于此,现有技术需要在满足有限空间内造影剂输出需求的情况下选择最细的导管。

技术实现要素:

5.本发明的目的是提供一种便于操作的导管鞘组,以解决现有技术中的上述不足之处。

6.为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

7.一种便于操作的导管鞘组,包括鞘管座,所述鞘管座内滑动内套有导管,所述导管内穿设有导丝,所述导管的远端为预应力段,所述预应力段具有不受外力的涡旋状态以及穿设有所述导丝的应力状态,在所述应力状态下,所述预应力段适配于所述导丝的外形。

8.上述的便于操作的导管鞘组,所述预应力段上设置有多个放液孔。

9.上述的便于操作的导管鞘组,鞘管座的内壁上设置有第一凹槽,所述第一凹槽为适应鞘管座内壁的圆形状凹槽,所述第一凹槽周向长度有三分之一圆弧的槽体为封闭状,第一凹槽内转动连接有弹性环,所述封闭状槽体使得所述弹性环的旋转幅度不超过240度。

10.上述的便于操作的导管鞘组,所述弹性环包括弹性内环和弹性外环,所述弹性外环弹性套接于所述弹性内环上,所述弹性内环套接于所述导管的近端,所述弹性外环上周向设置有多个块体,所述块体上设置有多个第二凹槽,多个所述第二凹槽的间距相等,所述弹性内环上设置有凸起环形部,所述凸起环形部和所述第二凹槽一一对应。

11.上述的便于操作的导管鞘组,所述弹性内环具有轴向的延伸部,所述弹性内环通过该延伸部伸出到所述鞘管座外部。

12.上述的便于操作的导管鞘组,所述导管转动带动所述弹性内环转动,所述弹性内环带动所述弹性外环转动。

13.上述的便于操作的导管鞘组,挤压第一凹槽的槽壁使其紧紧的贴合弹性外环,转动伸出所述鞘管座外的所述弹性内环的延伸部,所述弹性内环转动使得所述弹性内环上的凸起环形部经过各所述块体上的第二凹槽以实现对弹性内环内径的调节。

14.上述的便于操作的导管鞘组,所述弹性外环上周向设置有四个块体。

15.上述的便于操作的导管鞘组,所述块体上设置有三个第二凹槽。

16.上述的便于操作的导管鞘组,所述第二凹槽为环形槽。

17.在上述技术方案中,本发明实施例提供的一种便于操作的导管鞘组,所述导管在导丝的作用下进入冠状动脉开口处,此时导管远端的预应力段处于应力状态,也即为适应于导丝外形的曲线状,在导丝回撤出鞘管座外时,此时导管远端的预应力段处于涡旋状态,相比直线状态,涡旋状态在同样的造影区域内能够开设更多的输出孔,从而输出更多的造影剂,使得选择更小型号的导管成为可能。

附图说明

18.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。

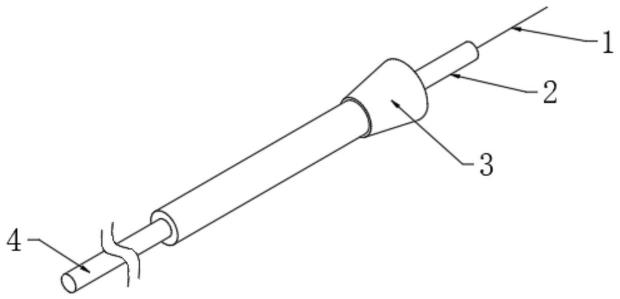

19.图1为本发明实施例提供的便于操作的导管鞘组的结构示意图;

20.图2为本发明实施例提供的便于操作的导管鞘组的预应力处于应力状态的结构示意图;

21.图3为本发明实施例提供的便于操作的导管鞘组的预应力处于涡旋状态的结构示意图;

22.图4为本发明又一种实施例提供的便于操作的导管鞘组的结构示意图;

23.图5为本发明又一种实施例提供的便于操作的导管鞘组的局部剖视图;

24.图6为本发明又一种实施例提供的便于操作的导管鞘组的弹性内环和弹性外环的结构示意图;

25.图7为本发明又一种实施例提供的第二凹槽和凸起环形部的配合示意图。

26.附图标记说明:

27.1、导丝;2、导管;3、鞘管座;4、预应力段;5、第一凹槽;6、凸起部;7、弹性环;8、弹性内环;9、弹性外环;10、凸起环形部;11、块体;12、第二凹槽。

具体实施方式

28.为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面将结合附图对本发明作进一步的详细介绍。

29.在本发明各实施例中,“近端”和“远端”是从使用该医疗器械的医生角度来看相对于彼此的元件或动作的相对方位、相对位置、方向,尽管“近端”和“远端”并非是权力限制性的,但是“近端”通常指该医疗设备在正常操作过程中靠近医生的一端,而“远端”通常是指远离医生首先进入患者体内的一端,本发明所指出的正转和反转不是通俗意义上的转动,只是两个相反方向的转动。

30.参照图1-7,本发明实施例提供的一种便于操作的导管鞘组,包括鞘管座3,所述鞘管座3内滑动套接有导管2,所述导管2内滑动套接有导丝1,所述导管2的远端为预应力段4,所述预应力段4具有不受外力的涡旋状态以及穿设有所述导丝1的应力状态,在所述应力状态下,所述预应力段4适配于所述导丝1的外形。

31.具体的,如图1所示,所述鞘管座3的远端(也即进入人体的一端)用于置入动脉中,鞘管座3的近端位于体外,鞘管座3的内部形成有导管2进入动脉血管的轴向通孔,导管2内又穿设有导丝1,导管2在导丝1的导引指向下从人体血管中进入病变处,随后回撤导丝1,再通过导管2注入造影剂至病变处,导管2的远端为预应力段4,预应力段4指的是在该部分在制造时被施加了预应力让其具有了弹性以使得其处于涡旋形,也即内卷状,现有技术中的导管2均为直线形或者基本为直线形,本实施例在其整体为直线的基础上将其远端在制造时施加预应力以布置为涡旋形,但是该预应力较小,或者预应力段4的弹性系数较小,当导管2内穿设有导丝1且导丝1位于预应力段4时,导丝1的硬度或者说弹性系数大于预应力段4的弹性系数,如此,当导丝穿入导管2时,此时预应力段4处于受力状态,导丝1施加给导管2一个压力迫使预应力段4适配导丝的走向,如为直线形,在导丝1撤出预应力段4时,此时预应力段4失去压力,处于涡旋状态。在应力状态,预应力段4由于导丝1在内部且预应力段4的弹性系数小于导丝1的弹性系数,预应力段4为适配于导丝1的外形,例如,导丝1呈直线型,预应力段4也即为直线型,在涡旋状态下,预应力段4未受到外力作用,其自然会弯曲成涡旋状。本实施例中,预应力段4上设置有多个放液孔,在手术过程中,预应力段4形成的涡旋布置到释放造影剂的位置,随后通过导管2将造影剂从多个放液孔中同步的予以输出,涡旋结构在相同的区域能够具备更多的放液孔,通过提升导管内液体的流速从而在单位区域内输送更多符合输出速度的造影剂;而且在释放造影剂时,由于预应力段4具有弹性,释放过程在造影剂的冲击下预应力段4会具有一个摆动的动作,能够将高浓度的造影剂更为均匀的布置到造影区域。

32.本发明实施例提供的一种便于操作的导管鞘组,所述导管在导丝的作用下进入冠

状动脉开口处,此时导管远端的预应力段处于应力状态,也即为适应于导丝外形的曲线状,在导丝回撤出鞘管座外时,此时导管远端的预应力段处于涡旋状态,相比直线状态,涡旋状态在同样的造影区域内能够开设更多的输出孔,从而输出更多的造影剂,使得选择更小型号的导管成为可能。

33.本发明提供的一个实施例中,如图3所示,所述预应力段4上设置有多个放液孔(图中未示出),造影剂可通过放液孔注入冠状动脉的病变处中,现有技术中对于造影手术时导管的选择,普遍多用4f和5f的导管,相对4f导管2和5f导管2,4f导管的优点是小口径导管2对血管损伤小,特别是在桡动脉(手腕处),桡动脉的血管相对人体内其他血管较细,4f导管也即小口径导管可减少桡动脉痉挛和桡动脉血管损伤,5f导管的优点是口径较大但对血管的损伤较大,在相同病变处以及相同时间段内5f导管2所注射进病变处的造影剂量会大于4f导管注射进病变处的造影剂量,在造影区域内,远端为直线型的导管2开口有限,且4f导管2相对5f导管2输出的造影剂量明显偏少,对于有些病人可能难以达到满意的造影效果,在本实施例中,在预应力段4设置多个放液孔,造影剂可通过放液孔注入冠状动脉中,在相同的病变处,预应力段4设置多个放液孔的目的在于使得导管的远端有相对于直线端的导管具有较多的造影剂进入口,如此设置4f导管也能提供跟5f导管2相同或相近的造影剂量,且造影剂是瞬间冲出导管进入病变处,预应力段4会在造影剂冲出过程中会受到力从而发生摆动,此时病变处区域可以有更大显示且病变处的具体情况可以有清晰的反应,如此在预应力段4设置放液孔的好处为可以在造影手术时既可以选择小口径的导管也能达到较好的造影效果。

34.本发明提供的另一个实施例中,如图4和5所示,鞘管座3的内壁上设置有第一凹槽5,第一凹槽5为适应鞘管座3内壁的弧形凹槽,也即第一凹槽不是完整的环形槽,如第一凹槽周向长度为三分之二圆弧,对应的另外三分之一圆弧的部分为封闭状,鞘管座3内转动连接有弹性环7,弹性环7的材质为弹性材料,弹性环7也为适应导管2外形的圆形状,弹性环7的径向尺寸设置为可弹性套接在导管2上,也即弹性环7内壁的径向尺寸小于导管2外壁的径向尺寸,如此医生在旋转导管2时弹性环7也会产生同向转动,弹性环7上还设置有凸起部6,凸起部6活动连接在第一凹槽5内,导管2在旋转时带动弹性环7转动,弹性环7转动时带动凸起部6在凹槽内转动,导管2在旋转过程中,弹性环7上的凸起部6也被带动转动,显然的,当凸起部6在转动到第一凹槽5所封闭的端部时,第一凹槽5所封闭的端部会挡住凸起部6使其受到转动阻力从而不会发生转动,医生也得知导管2受到转动阻力,医生此时可将导管2反方向转动较多角度,再进行正转,如此导管2可继续进入或者退出人体血管,第一凹槽5所对应的封闭的三分之一圆弧会限制了弹性环7三分之一的旋转幅度,如此第一凹槽限制了导管的转动幅度,现有技术中,将导管送进或者撤出人体血管内的操作步骤为旋转一个方向一段时间后向另一方向旋转,在多个医生实践中总结认为旋转幅度不可超过240-270度,否则容易致导管2折断损伤血管,医生反复旋转并送进或者撤出导管2时,其不可能一次旋转幅度就超过240度,实际操作中,每次正转与反转的幅度不一致,如此导致每一次旋转后具有了一定的累计旋转幅度,医生通过训练以及工作经验,其每次正转或者反转的角度可能会相差不大,如每次正转70度后反转仅仅60度,但由于导管的长度过长,其可能会在手术尾段累计旋转幅度超过270度从而导致导管2损伤,如此在第一凹槽内设置封闭段使得弹性环上的凸起部在旋转时受到旋转阻力,如此使得操作人员得知累积旋转幅度过大,此时反

转导管即可,凸起部6初始时可在第一凹槽5内的任意位置,只要弹性环7上的凸起部6在碰到限位部的任意一端此时向反方向旋转较大角度即可,如此重复操作即可将导管2在旋转中送进或者撤出人体内部。

35.更进一步的实施例中,凸起部6的一端通过撕裂部连接到第一凹槽5槽壁的弧形的中部的一个微凸起上,撕裂部为连接强度小于凸起部6自身的构造,如厚度为凸起部一半乃至三分之一四分之一的结构,其容易被撕以断裂,其作用在于,初始状态下弹性环7通过凸起部6直接连接在第一凹槽5的中部,便于定位且弹性环7不会自行转动,随后在使用时,用力转动通过弹性环7使得撕裂部断裂,撕裂部连接力较小容易断裂,在使用过程中,每次凸起部6的撕裂部通过微凸起时具有一个明显的卡顿感,此时医生可以感知到,如此提醒医生此处应该为转动行程的中间部位,降低凸起部6转动到极限位置的概率。

36.本发明提供的另一个实施例中,如图6所示,弹性环7包括弹性内环8和弹性外环9,弹性外环9内套于第一凹槽5中,弹性外环9弹性套接于弹性内环8上,弹性内环8弹性套接于导管2上,弹性内环8的远端延伸到所述鞘管座3外部,弹性外环9内壁上沿着周向设置有多个块体11,优选的,弹性外环9上周向设置有四个块体11,且所述块体11为三角形(周向具有三个面)的构造,其一面贴合外环的内壁面,另一面为斜面,再一面为径向面,块体11的斜面上设置有多个第二凹槽12且第二凹槽12具有弹性,优选的,一个块体11上设置有三个第二凹槽12,第二凹槽12的形状为环形槽,弹性内环8上设置有凸起环形部10且材料为软质弹性材料,优选的,凸起环形部10的形状为环形状,且凸起环形部10与第二凹槽12一一对应,且凸起环形部10限位于第二凹槽12中,凸起环形部10在完全进入第二凹槽12时会有明显的卡顿感,使得医生在旋转内环时得知凸起环形部10经过此第二凹槽12,弹性内环8上的凸起环形部10在旋转时旋转会依次经过各个第二凹槽12,显然的,凸起环形部10位于不同的第二凹槽12中时,弹性内环8内侧通道的径向尺寸不一样,如此通过调节弹性内环8和弹性外环9的相对位置即可调节内环内侧的导管2通道的径向尺寸,不同手术时对应的血管大小不一样,所需的导管2内径也不一样,如此提供可旋转的内环以此来调节不同口径的的导管2的内环大小,凸起环形部10经过三个环形槽时,其对应为不同的导管2内径,相应的,鞘管座3上与弹性外环9的相对位置的槽壁为弹性材料,也即医生需要调节时,医生一手挤压该鞘管座3上的弹性材料的槽壁使其紧紧的贴合弹性外环9以实现对弹性外环9的限位,随后另一只手只需转动伸出鞘管座31外的弹性内环8的延伸部,弹性内环8转动使得其上的凸起环形部10经过各环形槽时实现对其内径的调节,如此适配不同径向尺寸的导管2,如3f-5f的导管。

37.进一步的,如图7所示,所述第二凹槽12的延伸方向为导管以及鞘管座1的轴向位置,所述凸起环形部10设置为半凸台结构,半凸台结构也即凸起环形部10沿着弹性内环8轴向从一端到另一端径向尺寸为逐渐变小,半凸台结构的轴向尺寸为第二凹槽12轴向尺寸的三倍以上,在起始位置,半凸台结构以其中部插接在第二凹槽12上,如此设置的作用在于,通过轴向拉动弹性内环8使得其配合第二凹槽12的部分变大或者变小,如此对于每一个导管2,轴向拉动内环可以微调弹性内环8径向尺寸的大小,也即调节弹性内环8与导管之间的摩擦力的大小,如此可以让医生在一定范围内调节对导管2相对弹性内环8的抽拉阻力。

38.以上只通过说明的方式描述了本发明的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本发明的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所

描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本发明权利要求保护范围的限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1