一种用于踝关节周围骨折术中复位的装置的制作方法

1.本实用新型涉及医疗设备技术领域,特别涉及一种用于踝关节周围骨折术中复位的装置。

背景技术:

2.踝关节周围骨折在临床上较为多见,断端常伴短缩、旋转移位等,该部位由于皮肤菲薄,通常需要待皮肤出现皱皮征后才考虑手术,时间一般在伤后一周以上,术前等待时间长给术中复位带来了较大的困难,术中就常需要在骨折远、近端各一名助手进行牵引复位,在复位的过程中同时还需要术者根据骨折断端旋转情况进行调整,极大地增加了术中的人力成本。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于,提供一种用于踝关节周围骨折术中复位的装置。本实用新型可以方便单个术者进行骨折处的复位工作,极大节约了术中的人力成本。

4.本实用新型的技术方案:一种用于踝关节周围骨折术中复位的装置,包括第一斯氏针和第二斯氏针,所述第一斯氏针与第二斯氏针之间两侧各设置一个调节盒,调节盒内转动连接有转轴,转轴上设置有齿轮,转轴延伸至调节盒外并连接有旋钮;所述调节盒内设置有两个与齿轮啮合的齿条,两个齿条相互远离的一端分别连接有移动板,两个移动板侧壁均设置有连接杆,连接杆延伸至调节盒外并设有套环,两个套环分别套设在第一斯氏针和第二斯氏针相上;所述第一斯氏针上设有角度盘,所述角度盘上设置有条形槽,条形槽内设置有第三斯氏针。

5.前述的一种用于踝关节周围骨折术中复位的装置中,所述角度盘两侧设置有卡箍,第一斯氏针穿过卡箍,卡箍上设置有螺孔,螺孔内设置有螺钉。

6.前述的一种用于踝关节周围骨折术中复位的装置中,所述条形槽内通过转杆转动连接有多个固定夹,固定夹将第三斯氏针卡合在角度盘上。

7.前述的一种用于踝关节周围骨折术中复位的装置中,所述角度盘的表面设有齿形的沟槽,所述第三斯氏针的两侧设置有弹性夹,弹性夹将第三斯氏针卡合在角度盘上的条形槽内。

8.前述的一种用于踝关节周围骨折术中复位的装置中,两个所述移动板以转轴的中心点呈中心对称,两个所述齿条以转轴的中心点呈中心对称。

9.前述的一种用于踝关节周围骨折术中复位的装置中,所述旋钮表面设置有防滑纹。

10.前述的一种用于踝关节周围骨折术中复位的装置中,所述调节盒内壁设置有两个滑槽,滑槽内滑动连接有滑块,滑块与同侧的移动板连接。

11.与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

12.1、本实用新型将第一斯氏针穿入跟骨,将第二斯氏针穿入胫骨,安装好调节盒及

连接杆,然后通过转动两侧的旋钮,带动转轴转动,进而带动齿轮转动,能够带动两个齿条相互靠近或者相互远离,齿条相互靠近时能够实现对踝关节周围骨折的断端进行反牵引,齿条相互远离时能够将踝关节周围骨折的断端进行牵引,综上,通过转动两侧旋钮即可实现牵引和反牵引的作用,术中无需两名助手在骨折远、近端进行对抗牵引复位,节约了手术中的人力。

13.2、本实用新型在纠正骨折端的短缩移位后,在角度盘的控制下只需要通过第三斯氏针的内、外侧转动就可实现纠正踝关节周围骨折的旋转移位,旋转移位纠正后再将第三斯氏针利用固定夹卡合在角度盘上,无需术者在牵引状态下反复手法调节踝关节周围骨折断端的旋转角度,进一步给手术过程带来方便。

附图说明

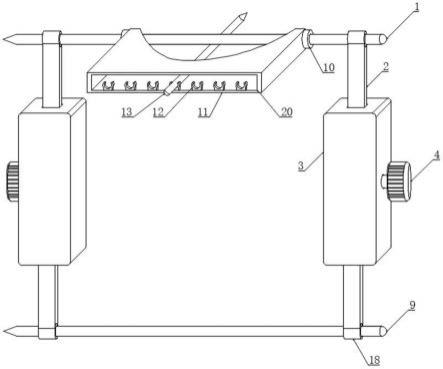

14.图1是本实用新型的结构示意图;

15.图2是本实用新型的剖视图;

16.图3是本实用新型中角度盘和第一斯氏针之间的装配图;

17.图4是本实用新型中调节盒内部的结构示意图

18.图5是本实用新型另一实施例的结构示意图。

19.附图中的标记为:1-第一斯氏针;2-连接杆;3-调节盒;4-旋钮; 5-移动板;6-转轴;7-齿条;8-螺孔;9-第二斯氏针;10-卡箍;11

‑ꢀ

角度盘;12-固定夹;13-第三斯氏针;14-螺钉;15-齿轮;16-滑槽; 17-滑块;18-套环;19-转杆;20-条形槽;21-沟槽;22-弹性夹。

具体实施方式

20.下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的说明,但并不作为对本实用新型限制的依据。

21.实施例:一种用于踝关节周围骨折术中复位的装置,如附图1 所示,包括第一斯氏针1和第二斯氏针9,所述第一斯氏针1与第二斯氏针9之间两侧各设置一个调节盒3,如附图2和附图4所示,调节盒3内转动连接有转轴6,转轴6上设置有齿轮15,转轴6延伸至调节盒3外并连接有旋钮4,所述旋钮4表面设置有防滑纹,增大旋钮4与术者手部的摩擦力,方便术者转动旋钮4;所述调节盒3内设置有两个与齿轮15啮合的齿条7,两个所述齿条7以转轴6的中心点呈中心对称,即两个齿条7分别与齿轮15的不同侧接触,两个齿条7相互远离的一端分别连接有移动板5,两个所述移动板5以转轴 6的中心点呈中心对称,所述调节盒3内壁设置有两个滑槽16,滑槽 16内滑动连接有滑块17,滑块17与同侧的移动板5连接,进一步地,为了保证齿条7的稳定性,齿条7侧壁也通过滑块17与滑槽16滑动连接,两个移动板5侧壁均设置有连接杆2,连接杆2延伸至调节盒 3外设有套环18,两个套环18分别套设在第一斯氏针1和第二斯氏针9上。

22.如附图3所示,所述第一斯氏针1上设有角度盘11,所述角度盘11两侧设置有卡箍10,第一斯氏针1穿过卡箍10,卡箍10上设置有螺孔8,螺孔8内设置有螺钉14;角度盘11上设置有第三斯氏针13,所述角度盘11上设置有条形槽20,所述条形槽20内通过转杆19转动连接有多个固定夹12,固定夹12将第三斯氏针13卡合在角度盘11上。作为另一个实施例,如附图5所示,所述角度盘11 的表面设有齿形的沟槽21,所述第三斯氏针13的两侧设置有弹性

夹 22,弹性夹22设置在对应的沟槽21内,弹性夹22将第三斯氏针13 卡合在角度盘11上的条形槽20内,防止第三斯氏针13左右移动。

23.值得注意的是,装置未使用时,第一斯氏针1、第二斯氏针9和调节盒3均未连接。

24.工作原理:在对病人的踝关节周围骨折进行复位时,先将第一斯氏针1穿入病人的跟骨,将第二斯氏针9穿入病人的胫骨,再通过螺钉14将卡箍10与角度盘11安装在第一斯氏针1上,将套环18按照附图1所示的方式套在第一斯氏针1和第二斯氏针9上,通过连接杆 2将两侧的调节盒3分别与第一斯氏针1、第二斯氏针9连接好,并将第三斯氏针13沿着角度盘11的条形槽20穿入病人的距骨上,通过转动旋钮4,带动转轴6转动,进而带动齿轮15转动,能够带动两个齿条7相互靠近或者相互远离,齿条7相互靠近时能够实现对踝关节周围骨折断端的反牵引效果,齿条7相互远离时能够将踝关节周围骨折断端的进行牵引作用,即通过转动旋钮4可实现牵引和反牵引的作用,当不需要牵引时,松开转动旋钮4或者往相反方向略微转动即可解除牵引状态。由此,术中无需两助手在骨折远、近端进行对抗牵引复位,节约了手术中的人力;纠正短缩移位后,在角度盘11的控制下只需要通过第三斯氏针13的内、外侧转动就可实现纠正踝关节周围骨折的旋转移位,旋转移位纠正后将第三斯氏针13利用固定夹12卡合在角度盘11上,无需术者在牵引状态下反复手法调节踝关节周围骨折断端的旋转角度,进一步给手术过程带来方便。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1