一次性气液两用单向闭式引流袋

1.本实用新型属于医用耗材技术领域,特别涉及一种一次性气液两用单向闭式引流袋。

背景技术:

2.胸腔闭式引流是将引流管一端放入胸腔内,而另一端接入比其位置更低的引流瓶,以重力引流为原理,排出气体或收集胸腔内的液体,使得肺组织重新张开而恢复功能的治疗手段。其目的是为更好地改善胸腔负压,使气、血、液从胸膜腔内排出,并预防其反流,促进肺复张,胸膜腔闭合;平衡压力,预防纵隔移位及肺受压。

3.引流瓶是水封瓶,水封瓶为一广口玻璃瓶,根据引流瓶外的刻度(标记)随时观察及记录引流量;以橡胶瓶塞密封瓶口,引流管和排气管从瓶塞穿过,一般来说,引流管要远比排气管长,引流瓶应较胸膜腔低50-60cm,瓶内应放置消毒盐水或冷开水,放入水后应作标记。引流管的一端与胸腔相连,另一端在引流瓶的水平面以下1-2cm。其工作原理为胸腔压力与水柱高度压力之和与大气压相等。当胸腔内压力大于大气压时,胸腔内的气体就会从水封瓶中溢出。当胸腔内的压力小于大气压时,引流管内的水柱就会上升,当胸腔内压力加上引流管上升水柱产生的压力等于大气压时达到平衡,不至于使空气进入胸腔。

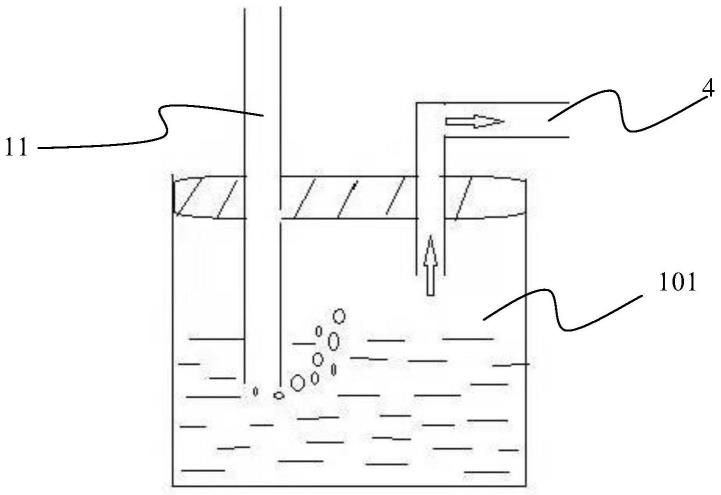

4.现有技术中,引流瓶有单瓶、双瓶或者三瓶结构,分别如图1、图2和图3所示。

5.参考图1,在单瓶结构中,以水封瓶101引流胸水,将其放在低于胸腔的位置(例如病人半卧位时,水封瓶101放在地上),即可将胸水引流出来。所以单纯引流胸水时,单瓶足以满足使用,临床上常使用一个引流袋即可。然而在单瓶结构中,随着瓶内引流液的积聚,液面会上升,相应地,引流管11在水里的深度就越深,气体漏出变得困难,妨碍肺的扩张,所以要随时调整引流管11的插入深度或去除瓶内的液体,操作非常繁琐、麻烦,所以现在已很少用。

6.参考图2,在双瓶结构中,两个瓶通过连接管串联,第一个瓶为收集瓶102,接胸腔的引流管11设置在其瓶塞上,第二个瓶为水封瓶101,其内设置水,第一连接管104在水封瓶101中的一端位于水平面下,排气管4设置在水封瓶101的瓶塞上。双瓶结构既能引流胸水,又能引流气体,气体从胸腔出来,胸腔液体和气体经过收集瓶102

→

收集液体

→

水封瓶101

→

气体从水下冒出水面

→

大气,临床常用。因此,即使引流液体较多,也只是停留在收集瓶102中,不会影响水封瓶101的功能,所以无需随时调整第一连接管104在水封瓶101中的插入深度。但两个瓶的引流装置还是不够完美,如当患者经过1周的闭式引流肺仍无明显复张时,需要采用负压持续吸引。负压吸引需要有一个“限制压力”的瓶,否则可能因为负压太大而出现问题。

7.三瓶结构正是为了克服这一问题而提出的,参考图3,其采用三个瓶串联,依次为收集瓶102、水封瓶101和限压瓶103。接胸腔的引流管11设置在收集瓶102的瓶塞上,水封瓶101内设置水,第一连接管104连接收集瓶102和水封瓶101,且在水封瓶101中的一端位于水平面下,限压瓶103内也设置水以用来限压,水深可为8-12cm;第二连接管105连接水封瓶

101和限压瓶103,且在水封瓶101中的一端和在限压瓶103中的一端均位于水平面上方,限压瓶103的瓶塞上还设置了压力调节管106和排气管4,其中,压力调节管106位于水平面下,排气管4位于水平面上方,压力调节管106可连接负压吸引装置(吸引机)。使用时,如果不需要负压吸引,压力调节管106就无需连接负压,直接接通大气压便可。如果需要负压吸引,则将压力调节管106与负压吸引装置相连。因此,三瓶结构是通过增加1个限压瓶103,当气胸经水封瓶101引流后胸膜破口仍未愈合时,需要加快气体的引流,则使用负压吸引装置,对胸腔内气体有一个往外拉的力,通过一推一拉,更有利于气体排出,有利于气胸破口的愈合。但是三瓶结构的缺点是过于复杂,三个瓶体需要占据大量空间,尤其是在不需要负压吸引时,浪费器材。

8.根据不同场景,传统胸腔闭式引流瓶的上述几种结构可选择使用,然而其均存在如下缺点:

9.1、体积大,携带转运不便。

10.2、穿刺点与各瓶瓶身必须保持重力引流,且须保持50-60cm垂直距离。

11.3、各引流瓶只能直立,不能倾斜,操作不当可出现气液逆流。

12.4、在战时或紧急情况使用不方便。

13.5、需要每日更换、消毒引流瓶及其内液体。

技术实现要素:

14.为了克服上述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种一次性气液两用单向闭式引流袋,以期解决前述的携带不便、安置不便等问题。

15.为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:

16.一次性气液两用单向闭式引流袋,包括袋体,所述袋体上连接有引流管、排气管和排液管,所述引流管远离袋体的一端用于与胸腔内闭式引流管相接,所述引流管上设置有单向阀和引流管开关,所述单向阀的进水口远离袋体,出水口接近袋体;所述排气管上设置有排气管开关;所述排液管上设置有排液管开关。

17.在一个实施例中,所述袋体为透明材质,其上设置容积刻度线。

18.在一个实施例中,所述单向阀为鸭嘴式单向阀。

19.在一个实施例中,所述引流管开关设置于单向阀的上游。

20.在一个实施例中,所述引流管远离袋体的一端设置引流管接头,所述引流管接头呈锥形或螺母形,与胸腔内闭式引流管适配,用于连接胸腔内闭式引流管

21.在一个实施例中,所述引流管开关与引流管接头的距离为30cm,所述单向阀与引流管接头的距离为60cm。

22.在一个实施例中,所述引流管开关、排气管开关和排液管开关均为卡压式开关。

23.在一个实施例中,所述引流管通过引流袋接口与袋体连接,所述引流袋接口为螺旋式或插入式。

24.在一个实施例中,所述排气管远离袋体的一端设置有排气管封闭帽。

25.在一个实施例中,所述引流管与排气管连接于袋体的顶部,所述排液管连接于袋体的底部。

26.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

27.1、制作简单,成本低廉,体积小,不注液。

28.2、单向抗逆流,可防止气液反向流动。

29.3、与传统胸腔闭式引流瓶相比排气不受穿刺点与瓶身垂直距离限制,0距离随意携带,排液靠重力引流,引流袋低于胸腔即可。

30.4、操作简单,随意摆放,携带方便,尤其适合战时或紧急情况下的自救。

31.5、成形产品可与多种穿刺针、引流包相匹配。

附图说明

32.图1是现有的单瓶结构引流瓶示意图。

33.图2是现有的双瓶结构引流瓶示意图。

34.图3是现有的三瓶结构引流瓶示意图。

35.图4是本实用新型结构示意图。

具体实施方式

36.下面结合附图和实施例详细说明本实用新型的实施方式。

37.本实用新型提供了一种一次性气液两用单向闭式引流袋,参考图4,其主要包括袋体7,即以袋体7替代传统的瓶体,并在袋体7上连接有引流管11、排气管4和排液管10。引流管11上设置有单向阀3和引流管开关2,其中单向阀3的进水口远离袋体7,出水口接近袋体7,使得胸腔内的液体仅能沿引流管11向袋体7流动;排气管4上设置有排气管开关12;排液管10上设置有排液管开关9。示例地,引流管开关2、排气管开关12和排液管开关9均为卡压式开关,例如罗伯特夹,罗伯特夹采用软塑料材质,引流管11穿行罗伯特夹之中,压合卡扣即实现断路,松开卡扣即实现通路。在制备时,将成品的罗伯特夹穿行于引流管11上,然后再将引流管11组装于袋体7即可。

38.在一个实施例中,为便于观察容量,袋体7可采用透明塑料材质,其上设置容积刻度线8,每增加100ml为一标记线,便于记录引流液体量。当积液到达设定值时,可进行更换。

39.在一个实施例中,为便于安置,袋体7上设有引流袋系带5。利用引流袋系带5可方便地将袋体7悬挂。

40.在一个实施例中,引流管11连接于袋体7的顶部,可与袋体7为一体结构,也可在引流管11的一端设置引流袋接口6,通过引流袋接口6与袋体7的顶部连接。示例地,引流袋接口6为螺旋式或插入式。引流管11的另一端与胸腔内闭式引流管相接,具体地,该另一端可设置引流管接头1,利用引流管接头1与胸腔内闭式引流管相接。显然,引流管接头1处于远离袋体7的一端,其可呈锥形或螺母形,与胸腔内闭式引流管适配,用于连接胸腔内闭式引流管。其中,胸腔内闭式引流管是指先行的一套胸腔穿刺置管的引流管,其体外末端带有接口。

41.在一个实施例中,单向阀3为鸭嘴式单向阀。鸭嘴式单向阀的特点是“0”压力单向通道,气体及液体只能向一个方向流动,不可逆向流动。本实用新型采取的鸭嘴式单向阀的规格两端粗细与常规引流袋的引流管内径相匹配,无需另行设计生产,其可通过超声波焊接等方式装配于引流管11。

42.在一个实施例中,为便于控制,引流管开关2设置于单向阀3的上游。示例地,引流

管开关2与引流管接头1的距离为30cm,单向阀3与引流管接头1的距离为60cm。根据该结构,引流袋低于胸腔,可以使胸腔积液在重力的作用下从胸腔内排出。

43.在一个实施例中,为控制排气,排气管4连接于袋体7的顶部,并在排气管4远离袋体7的一端设置有排气管封闭帽13。排气管封闭帽13可防止空气中的粉尘进入引流袋与胸腔相通引起感染。

44.在一个实施例中,为便于排液,排液管10连接于袋体7的底部。

45.本实用新型气液两用,其中气指气体,液指体液。原理如下:

46.外伤或自发性气胸发生后,多伴有胸腔出血,或者医源性液气腔发生后,先行胸腔闭式引流,采用外科手术或微创手术,将一个标准产品型号的橡胶管或塑料管(引流管)置入胸腔,一端在胸腔内,另一端在体外,体外端有标准螺母或锥形接口,即前述的“胸腔内闭式引流管”。在胸腔内闭式引流管体外端接入本实用新型引流袋。

47.利用重力引流,在引流管11的上段距引流管接头30cm处增加引流管开关2,距引流管接头60cm处增加单向阀3,利用单向阀3的0压力单向通道,防止气液逆向流动,袋体7上开排气孔连接排气管4,便于袋内气体排出,引流管11、排气管4、排液管10增加卡压式开关,便于拔管前测试。通过单向引流气、液,维持胸腔负压、引流胸腔内积气、积液,促进肺复张,胸膜腔闭合;平衡压力,预防纵隔移位及肺受压。本实用新型可作为前述双瓶结构的替代产品。

48.利用本实用新型替代单瓶结构或双瓶结构,将胸腔内闭式引流管直接与引流管11相连接即可,引流袋垂直距离低于胸腔60cm,每天更换,无需消毒重复使用。常规病情1周左右气体消失,可用卡压式开关夹住排出管4观察有无积气,如仍有胸腔积液,则利用卡压式开关夹住引流管11控制引流液体量。超过1周后,闭式引流肺仍无明显复张,仍有大量气体溢出,则需要改用三瓶结构进行胸腔闭式引流。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1