一种后送生命支持保障舱

本技术涉及生命支持性转运后送装备领域,尤其涉及一种后送生命支持保障舱。

背景技术:

1、在伤员转运后送过程中,具有较多影响因素,如伤情复杂、救治环境受限、伤病员搜救困难、救治资源有限等,若不在转运过程中采取及时有效的措施,则会使得复合致死效应大幅增加、致死时间大幅缩短,由此可见救治的时效性和连续性尤为重要。

2、目前国外有国家综合应用现代医学、生物工程、新材料等,研制出相关一体化多功能生命支持系统,在自然灾害救援、院前急救等多领域中用于伤员的应急后送,但是以上装备均无舱室微环境保障功能,无法满足更高的救治需求。目前国内相关装备器材中,有的缺少生命支持保障和连续监护能力,无法满足伤员的救治和后送转运需求,有的缺乏后送载具系固适配接口,无法实现与通用载具的快速加载。

技术实现思路

1、鉴于上述问题,本实用新型的目的在于提供一种后送生命支持保障舱,解决现有装备无法与多种转运平台适配、重症伤病员生命支持能力弱等问题。

2、为达到上述目的,本实用新型的技术方案如下:

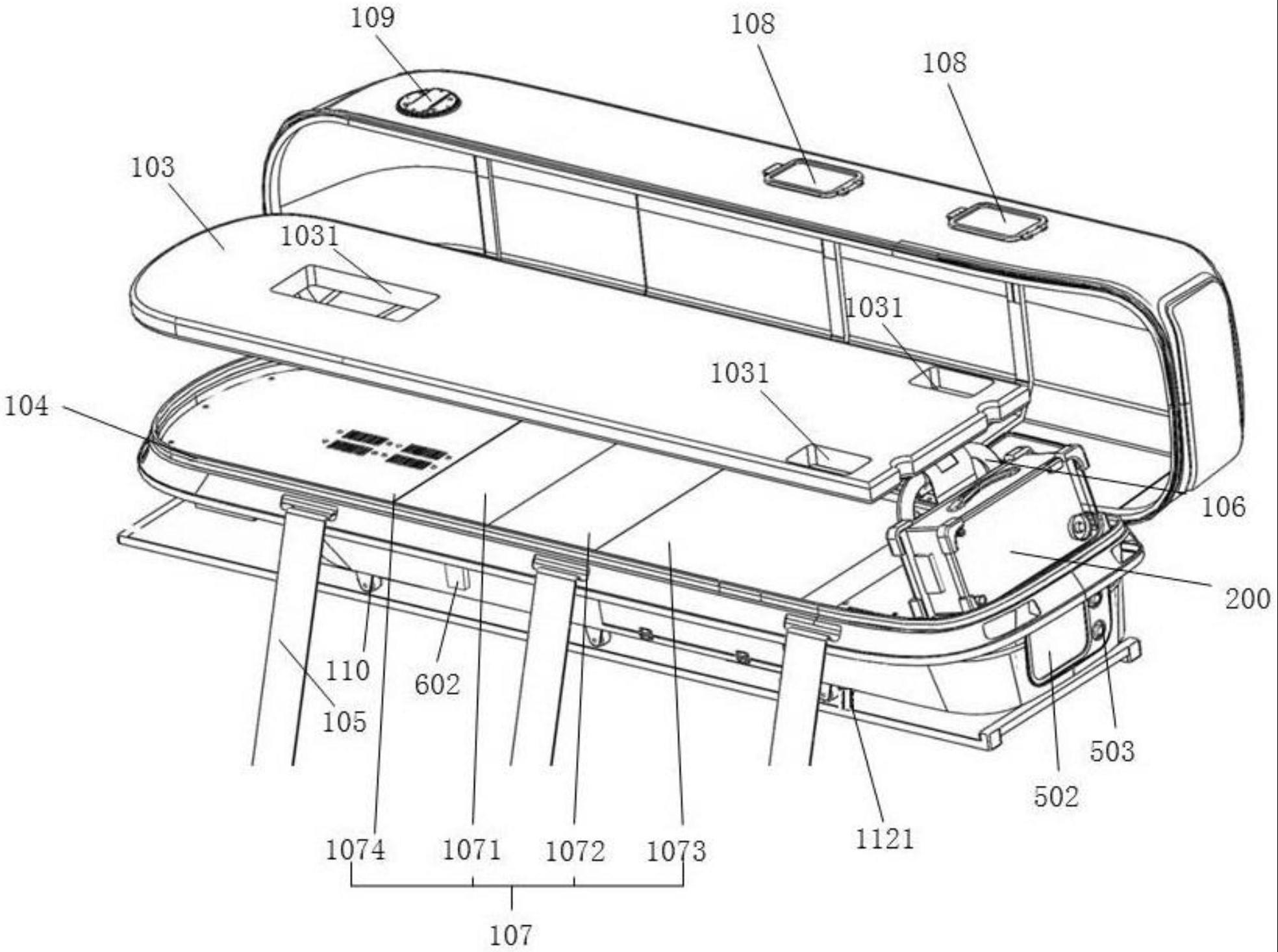

3、本实用新型提供一种后送生命支持保障舱密封转运舱体,所述密封转运舱体包括上舱体和下舱体。

4、所述密封转运舱体由金属材料制成;上舱体与下舱体轴连接,两者合上后舱体内形成密闭的金属压力舱室;为重伤伤员提供封闭、舒适的转运环境。

5、所述上舱体的第一侧面设有2个观察窗口和1个应急排气口,第二侧面设有2个观察窗口,所述第一侧面与所述第二侧面为相对面。所述观察窗口用于观察伤员情况。所述应急排气口用于进行舱内排换气。

6、所述密封转运舱内设置有伤员支撑垫,所述伤员支撑垫利用下舱体上边沿内侧的凹槽卡接在所述下舱体上;所述伤员支撑垫在头部两侧和尾部设有通气口。

7、所述下舱体上边缘设有3条束带,所述3条束带分别位于所述伤员支撑垫预设伤员的胸部、腿部及脚踝处,所述束带一端固定于所述下舱体第一侧面的上边缘,另一端设有卡扣,使用时卡接在卡座上;所述卡座固定在所述下舱体第二侧面的上边缘与所述束带固定处对应的位置;所述束带用于在转运过程中固定伤员。

8、所述密封转运舱内设置有生命支持救治模块,所述生命支持救治模块通过挂钩和卡扣固定在支撑架上,所述支撑架通过螺栓固定在下舱体内底部;所述生命支持救治模块可用于后送转运过程中的连续生命支持,所述生命支持救治模块可从支撑架取下使用。

9、在下舱体内,所述凹槽的下方设有盖板;所述盖板通过固定螺栓固定在所述下舱体上;所述盖板下设有新风模块、信息通联模块、氧气瓶、供电模块、舱室微环境调节模块。

10、在其中一个优选的方案中,新风模块包括新风机、进风气路和排风气路。

11、所述新风机位于下舱体外第一端底部,通过固定螺栓固定在所述下舱体上,与中央控制单元电连接;所述新风机的出风口与进风气路第一端相连;所述新风机用于向舱内输送新鲜空气。

12、所述进风气路第二端与冷暖调节单元相连;进风气路穿过下舱体底部;进风气路将新风机输送的新鲜空气导入冷暖调节单元,可起到调节舱内温度作用。

13、所述排风气路第一端与冷暖调节单元相连,所述排风气路第二端通过管道通向舱体外,实现排气减压。

14、所述进风气路和所述排风气路均带有控制阀,所述控制阀用于控制气路启闭;所述进风气路用于向舱室内输送新鲜空气,所述排风气路用于舱内泄压。

15、在其中一个优选的方案中,所述下舱体外底部两侧各设有3个上装滑轮、1个卡接装置,所述下舱体外底部还设有卡接支架;所述卡接支架设有卡接栓;所述卡接栓和所述卡接装置配合使用,将所述卡接支架卡接固定到所述下舱体底部。

16、在卡接支架上下两侧设有减振隔振单元,所述减振隔振单元包括高灵敏度振动传感器、磁致式驱动模块和气浮隔振模块;用于为伤员提供舒适的转运环境。

17、上装滑轮主要用于实现所述密封转运舱体的快速移动和跨平台使用,卡接支架用于所述密封转运舱体在不同平台上的固定。

18、在其中一个优选的方案中,生命支持救治模块包括体征监护单元、呼吸支持单元、循环支持单元、附件包;所述附件包用于收纳导连线缆、袖带、呼吸管路、呼吸面罩、一次性输液器、电源适配器等附件。所述生命支持救治模块用于后送转运途中为伤员提供不间断生命体征监护与维持。

19、在其中一个优选的方案中,舱室微环境调节模块包括过滤净化单元、冷暖调节单元;舱室微环境调节模块用于在转运过程中为伤员提供适宜的舱室微环境。

20、所述过滤净化单元通过螺栓固定在下舱体内底部,用于为舱内提供清新空气,使舱内氧浓度不小于21%、二氧化碳浓度不大于0.03%。

21、所述冷暖调节单元通过螺栓固定在下舱体内底部,与中央控制单元电连接,中央控制单元控制冷暖调节单元开关,用于向舱室内提供适宜的温度。

22、在其中一个优选的方案中,信息通联模块包括中央控制单元、人机交互单元、定位单元、通讯单元。

23、所述中央控制单元通过螺栓固定在下舱体内底部,与新风机、冷暖调节单元、低温可触控液晶屏、控制飞梭旋钮、人机交互单元、定位单元、供电模块电连接;用于对舱室压力、舱室微环境和供电模块进行控制和调节。

24、所述人机交互单元包括低温可触控液晶屏和控制飞梭旋钮,所述低温可触控液晶屏与中央控制单元电连接,嵌在所述下舱体第二端底部,与所述下舱体连接处进行密封处理;所述控制飞梭旋钮设置在所述低温可触控液晶屏右侧,与所述中央控制单元电连接。

25、所述人机交互单元可承受最低温度不高于-40℃。

26、通过触控操作和控制飞梭旋钮进行设备参数的设置。

27、所述定位单元与中央控制单元电连接,通过螺栓固定在下舱体底部。

28、所述通讯单元与中央控制单元和定位单元电连接,通过螺栓固定在下舱体内底部;用于中央控制单元与生命支持救治模块、舱室微环境调节模块、定位单元之间的通信。

29、在其中一个优选的方案中,供电模块可提供直流供电和交流供电,用于对用电设备供电;在下舱体第一侧面靠近供电模块的位置处设有充电口,用于从外界向舱内电池充电。

30、在其中一个优选的方案中,盖板包括第一盖板、第二盖板、第三盖板、第四盖板。

31、所述第一盖板下设置通讯单元、中央控制单元、过滤净化单元。

32、所述第二盖板下设置2个氧气瓶。

33、所述第三盖板下设置供电模块。

34、所述第四盖板下设置冷暖调节单元、进风气路和排风气路;所述第四盖板上设有换气孔,用于冷暖调节单元进行所述密封转运舱内外空气流通。

35、在其中一个优选的方案中,低温可触控液晶屏输出人机交互界面;所述人机交互界面包括报警信息显示区、伤员基本信息显示区、心率显示区、呼吸率显示区、血压显示区、血氧饱和度显示区、体温显示区、机械通气模块设置显示区、过滤净化模块设置显示区、液体输注模块设置显示区、设备电量、通信连接状态显示区、生理波形及舱室微环境显示区。

36、在其中一个优选的方案中,伤员支撑垫符合人机工效学原理,带有可调节头枕,支撑垫各部位可进行独立充气调节,确保伤员在转运过程中可保持正常生理曲度。

37、本实用新型的有益效果:

38、本实用新型所述的一种后送生命支持保障舱采用密闭金属舱体,能够提供密闭环境,为伤员提供适宜的转运环境;具有生命支持功能,可在后送转运过程中为重症伤员提供连续生命支持,生命支持救治模块采用模块化设计,即插即用,既可以用于后送转运过程中的连续生命支持,又可以在现场急救环节中使用;具有跨平台适配能力,转运过程中不需要频繁移动伤员即可实现不同转运工具之间的快速转换,避免给伤员造成二次伤害;具有过滤净化模块和符合人机工效学原理的伤员固定支撑模块,可为伤员提供更舒适的转运环境。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!