一种象鼻支架

1.本实用新型涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种象鼻支架。

背景技术:

2.主动脉全弓置换加支架象鼻手术被广泛运用于胸主动脉瘤和急、慢性a型主动脉夹层等疾病的治疗当中,由于经典的象鼻支架在使用中不可避免的需要进行深低温停循环操作以实现象鼻支架近端与四分支人工血管远端的吻合,这个过程需要25~30分钟,会对全身尤其是腹腔及下半身脏器造成巨大的损害。

3.目前也有少许专利提出了可以阻血的象鼻支架设计/概念,从而实现在手术过程中,通过股动脉插管恢复下半身血流灌注,以尽可能地缩短深低温停循环时间,但所有的设计均需要通过股动脉插管以实现下半身灌注,其带来以下几个危害,第一,股动脉插管有损伤腹股沟相关结构风险,第二,股动脉插管需要30~40分钟,将显著延长整体手术时间,第三,股动脉插管带来的是逆向的非生理的血流灌注模式,器官栓塞及灌注不良相关风险显著高于顺行血流灌注。

技术实现要素:

4.本技术提供一种象鼻支架,解决了现有技术象鼻支架手术过程中需要长时间深低温停循环操作,容易对身体造成损害的技术问题。

5.本技术提供一种象鼻支架,包括:支架本体和阻血装置,所述阻血装置可操作地设置在所述支架本体内部,所述阻血装置包括支撑组件、阻血膜和阻血囊,所述支撑组件用于将所述阻血膜和阻血囊撑开,所述阻血囊固定设置在所述阻血膜的外圈。

6.在一些实施例中,所述支撑组件包括套管、第一固定环、第二固定环、主杆、多根第一连杆和多根第二连杆,所述主杆插入所述套管中,所述第一固定环固定设置在所述套管靠近所述阻血囊的端部上,所述第二固定环固定设置在所述主杆伸出所述套管靠近所述阻血囊的端部上,所述阻血囊上固定设置有若干固定块,每个所述第一连杆的一端与对应的所述固定块铰接,所述第一连杆的另一端与所述第一固定环铰接,每根所述第二连杆的一端与对应的所述第一连杆铰接,所述第二连杆的另一端与所述第二固定环铰接,所述阻血膜与所述第一连杆固定连接。

7.在一些实施例中,所述第一固定环与所述第二固定环的外径相同,所述第一固定环与所述第二固定环相对的端面分别固定设置有第一磁环和第二磁环,所述第一磁环和所述第二磁环相互吸引。

8.在一些实施例中,所述第一固定环与所述第二固定环之间设置有环形缓冲气囊,所述环形缓冲气囊套设在所述套管外部,所述环形缓冲气囊固定设置在所述第一磁环上,所述环形缓冲气囊与所述阻血囊连通。

9.在一些实施例中,所述主杆与所述套管之间和相对移动,所述主杆的内部沿轴向设置贯通腔体,所述主杆上设置有阀门。

10.在一些实施例中,所述第一连杆的长度与所述第一固定环的半径之和大于或等于所述阻血囊的半径,当所述第一固定环与所述第二固定环接触时,所述阻血囊和所述阻血膜被撑开。

11.在一些实施例中,所述套管的材质为聚氯乙烯,所述主杆的材质为记忆材料。

12.在一些实施例中,所述阻血膜的材质为硅胶。

13.本技术有益效果如下:

14.本技术提供的象鼻支架,支撑组件将阻血膜和阻血囊撑开,使阻血膜将支架本体的通道封堵,阻血囊将阻血膜和支架本体之间的缝隙封堵,避免象鼻支架手术过程中长时间深低温停循环操作,减少对身体造成的损害。

附图说明

15.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例。

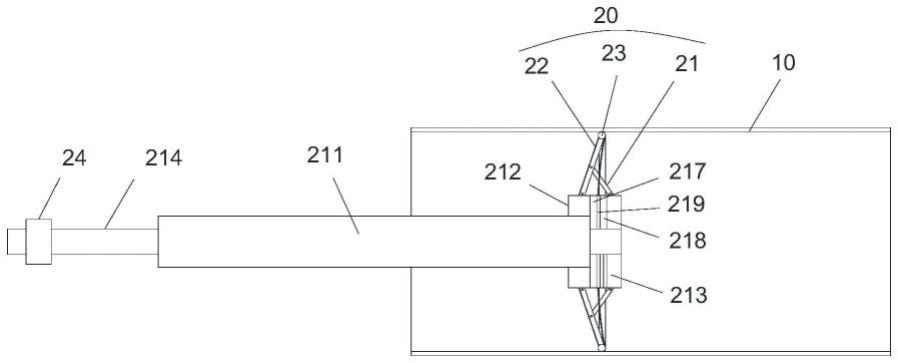

16.图1为本技术提供的象鼻支架的整体结构示意图;

17.图2为本技术提供的象鼻支架中阻血装置收缩状态下的结构示意图;

18.图3为本技术提供的象鼻支架中阻血装置正视图。

19.其中,10-支架本体;20-阻血装置;21-支撑组件;211-套管;212-第一固定环;213-第二固定环;214-主杆;215-第一连杆;216-第二连杆;217-第一磁环;218-第二磁环;219-环形缓冲气囊;22-阻血膜;23-阻血囊;24-阀门。

具体实施方式

20.本技术实施例通过提供一种象鼻支架,解决了现有技术象鼻支架手术过程中需要长时间深低温停循环操作,容易对身体造成损害的技术问题。

21.本技术实施例中的技术方案为解决上述技术问题,总体思路如下:

22.如图1、2、3所示,本技术提供一种象鼻支架,包括:支架本体10和阻血装置20,支架本体10为人们熟知结构,中国专利cn 106618822b及cn104622600b均有记载,此处不再赘述,所述阻血装置20可操作地设置在所述支架本体10内部,所述阻血装置20包括支撑组件21、阻血膜22和阻血囊23,具体地,所述阻血膜22的材质为硅胶,所述支撑组件21用于将所述阻血膜22和阻血囊23撑开,所述阻血囊23固定设置在所述阻血膜22的外圈。

23.本技术提供的象鼻支架,支撑组件21将阻血膜22和阻血囊23撑开,使阻血膜22将支架本体10的通道封堵,阻血囊23将阻血膜22和支架本体10之间的缝隙封堵,避免象鼻支架手术过程中长时间深低温停循环操作,减少对身体造成的损害。

24.为了更好的理解上述技术方案,下面将结合说明书附图以及具体的实施方式对上述技术方案进行详细的说明。

25.具体地,所述支撑组件21包括套管211、第一固定环212、第二固定环213、主杆214、多根第一连杆215和多根第二连杆216,具体地,所述套管211的材质为医用pvc(聚氯乙烯),套管211外壁有螺旋状金属材料,以提高该套管的硬度或刚性,所述主杆214的材质为记忆材料,本实施例中采用记忆合金。

26.所述主杆214插入所述套管211中,所述第一固定环212固定设置在所述套管211靠近所述阻血囊23的端部上,所述第二固定环213固定设置在所述主杆214伸出所述套管211靠近所述阻血囊23的端部上,所述阻血囊23上固定设置有若干固定块,具体地,固定块可以为粘接,每个所述第一连杆215的一端与对应的所述固定块铰接,所述第一连杆215的另一端与所述第一固定环212铰接,每根所述第二连杆216的一端与对应的所述第一连杆215铰接,所述第二连杆216的另一端与所述第二固定环213铰接,所述阻血膜22与所述第一连杆215固定连接。

27.在手术过程中,首先将第一固定环212和第二固定环213分开,使阻血囊23和阻血膜22收缩,便于将阻血装置20插入象鼻支架的通道中,当阻血装置20移动到指定位置后,向外拉出主杆214,和/或向内插入套管211,使第一固定环212和第二固定环213之间相互靠近,进而带动第一连杆215和第二连杆216之间的夹角减小,将第一连杆215撑起,最终实现阻血膜22和阻血囊23撑开,操作简单方便;手术完毕后,向内插入主杆214,和/或向外拉出套管211,使第一固定环212和第二固定环213之间相互远离,第一连杆215和第二连杆216之间的夹角增大,第一连杆215朝向第二固定环213方向转动,实现阻血膜22和阻血囊23收缩,由于第一连杆215朝向象鼻支架内部,拔出阻血装置20时更加方便,避免受到干涉,可提高象鼻支架的术后处理速度。

28.进一步地,所述第一固定环212与所述第二固定环213的外径相同,所述第一固定环212与所述第二固定环213相对的端面分别固定设置有第一磁环217和第二磁环218,所述第一磁环217和所述第二磁环218相互吸引。

29.所述第一固定环212与所述第二固定环213之间设置有环形缓冲气囊219,所述环形缓冲气囊219套设在所述套管211外部,所述环形缓冲气囊219固定设置在所述第一磁环217上,所述环形缓冲气囊219与所述阻血囊23连通。

30.所述第一连杆215的长度与所述第一固定环212的半径之和大于或等于所述阻血囊23的半径,当所述第一固定环212与所述第二固定环213接触时,所述阻血囊23和所述阻血膜22被撑开。

31.阻血囊23和环形缓冲气囊219中的气体可供阻血囊23或环形缓冲气囊219充满,当第一固定环212和第二固定环213相互靠近后,第一固定环212和第二固定环213将环形缓冲气囊219压缩,使环形缓冲气囊219中的气体压入阻血囊23中,阻血囊23对阻血膜22与象鼻支架内壁之间的缝隙起到填充作用,当第一固定环212和第二固定环213相互分开后,由于第一连杆215朝向主杆214方向旋转,阻血囊23受到挤压,使阻血囊23中的气体被压入环形缓冲气囊219中,可使阻血囊23中的气体更少,第一连杆215和第二连杆216能够更贴近主杆214,进而能够减小支撑组件21的整体宽度,便于支撑组件21从象鼻支架的通道中插入和拔出;并且第一固定环212和第二固定环213相互靠近后第一磁环217和第二磁环218吸在一起,使第一连杆215和第二连杆216之间的结构更稳定,避免支撑组件21意外关闭。

32.进一步地,所述主杆214与所述套管211之间和相对移动,所述主杆214的内部沿轴向设置贯通腔体,所述主杆214上设置有阀门24。

33.在象鼻支架手术过程中,支撑组件21将阻血膜22和阻血囊23撑开后,阻血装置固定完毕,主杆214连接体外循环及动脉灌注管,通过打开阀门24,血液可通过主杆214内部的腔体流动,可以连接体外循环机,然后经由血泵供血,恢复体外循环,实现阻血装置20远端

下半身脏器的顺行灌注,避免股动脉插管,节约手术时间,进一步减小对身体的损害,降低了下半身逆行血流灌注的相关并发症。

34.尽管已描述了本实用新型的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本实用新型范围的所有变更和修改。

35.显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1