抽吸导管系统和使用方法与流程

本技术总地涉及医疗装置和方法,并且更具体地涉及抽吸导管系统及其使用方法。

背景技术:

1、急性缺血性中风(ais)通常在通向大脑的动脉被闭塞时发生,阻止了新鲜的含氧血液从心脏和肺部向大脑的输送。这些闭塞通常是由血栓或栓子滞留在动脉中并阻塞为脑组织区域供血的动脉而引起的。如果动脉被阻塞,则之后发生缺血损伤,并且脑细胞可能会停止工作。此外,如果动脉阻塞超过几分钟,脑细胞可能死亡,导致永久性神经功能缺损或死亡。因此,立即治疗至关重要。

2、采用两种主要疗法来治疗缺血性中风:溶栓疗法和血管内疗法。用于重建血流或再灌注中风区域的最常见治疗方法是使用静脉内(iv)溶栓疗法。实施溶栓疗法的时间范围是在静脉输液发生症状后3小时内(某些患者为4.5小时),或在定点动脉内输注的6小时内。在以后的时间里进行治疗并没有得到证实的益处,并且由于溶栓作用可能会使患者面临更大的出血风险。血管内治疗最常见的是使用一套工具机械地去除栓子,而无需使用溶栓疗法。

3、血管内治疗的范围包括机械栓塞切除术以及抽吸技术,机械栓塞切除术利用可取回结构,例如带线圈的可取回支架(也称为支架取出器或stentriever)、编织线支架或具有支杆的激光切割支架,这些支架可在脑部解剖结构的凝块内打开以使凝块与支架支杆接合,在栓塞中形成通道以恢复一定的血流量,然后通过将可取回结构从解剖结构中拉出将其取回。机械清除ais相关栓子的其他血管内技术包括手动抽吸血栓切除术(mat)(也称为“adapt”技术)。adapt/mat是一种血管内操作,其中,将大口径导管插入穿过股动脉,并且操纵通过复杂的解剖结构,直到可能处于颅外颈动脉、椎动脉或颅内动脉内的栓子的水平。抽吸技术可用于通过大口径导管清除栓子。另一种血管内操作是stentriever介导的手动抽吸血栓切除术(smat)(类似于stentriever辅助的“solumbra”技术)。smat类似于mat,涉及通过股动脉进入栓子。然而,在实现了通路之后,利用可取回结构将栓子拉回到大口径导管中。

4、为了进入脑部解剖结构,使用引导导管或引导护套将介入装置从动脉通路部位(通常是股动脉)引导至目标解剖结构。引导器的长度由通路部位与引导器远侧尖端的期望位置之间的距离确定。用于亚选择性引导和抽吸的介入装置(例如导丝、微导管和中间导管)通过引导器插入并推进到目标部位。通常,以同轴方式使用装置,即,中间导管内部的微导管内部的导丝作为组件与内部的最无创伤的元件一起以逐步的方式推进到目标部位,首先向远侧推进并且为外部元件的推进提供支持。同轴组件的每个元件的长度考虑到引导器的长度、导管上的近侧连接器的长度以及从远端延伸所需的长度。

5、例如用于抽吸或输送支架取出器和其他介入装置的典型的三轴系统需要一系列重叠的导管,每个导管在近端具有各自的旋转止血阀(rhv)。例如,可通过具有第一近端rhv的penumbra velocity微导管插入导丝,penumbra velocity微导管可通过具有第二近端rhv的penumbra ace68插入,penumbra ace68可通过经由股骨导引器位于颈高动脉中的具有第三近端rhv的penumbra neuronmax 088接入导管插入。维持这些导管之间的同轴关系在技术上可能具有挑战性。必须用两只手或更常见地用四只手(即两个操作员)不断地调节三个rhv。此外,用于抽吸和/或颅内装置输送的典型三轴系统的工作区域可能需要在手术台的底部处的3-5英尺的工作区域。

6、进入闭塞部位并恢复(甚至部分恢复)通向血管的血流所需的时间对于确定此类操作的成功结果至关重要。同样,在操作过程中远侧栓塞的发生以及潜在的负面神经作用和诸如穿孔和脑出血的手术并发症限制了操作的成功。需要一种装置的系统和方法,其允许快速通路、优化导管抽吸和治疗以完全恢复通向阻塞的脑血管的血流。

技术实现思路

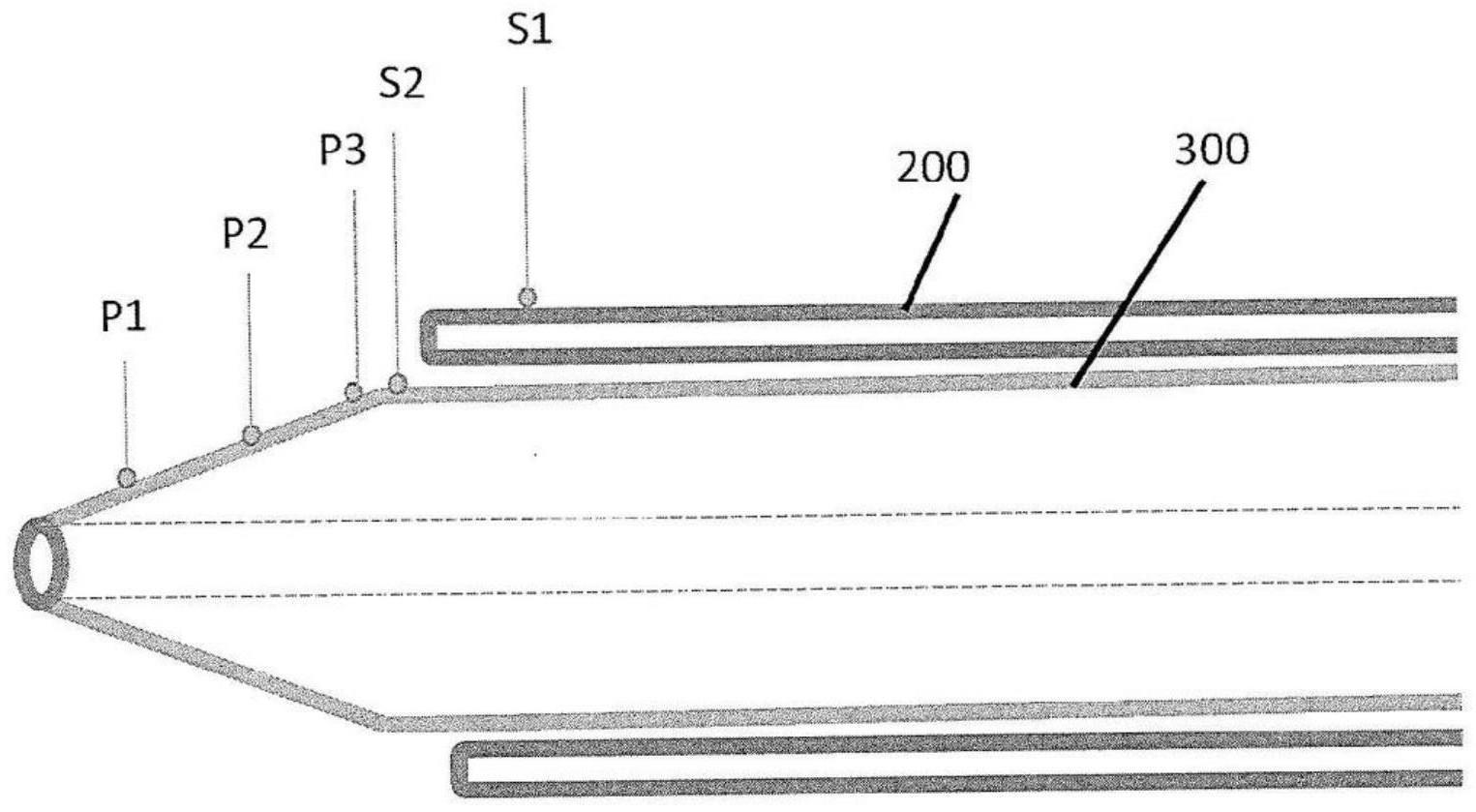

1、在一个方面描述了一种同轴导管系统,其包括导管和导管推进元件。导管包括:远侧导管部,其具有管腔的和具有自管腔的开口的远端,管腔具有在远端处的至少约0.052”的内径;和近侧延伸部,其联接到远侧导管部并从远侧导管部向近侧延伸,近侧延伸部的挠性小于远侧导管部。导管推进元件包括:管状部,其具有外径和至少约0.014”至约0.024”的内径,外径具有至少一个贴合点。远侧导管部的内径与管状部在该贴合点处的外径之差不大于约0.010”。导管推进元件包括联接到管状部并从管状部向近侧延伸的近侧延伸部,近侧延伸部的挠性小于管状部。尖端部位于管状部的至少一个贴合点的远侧。尖端部具有一长度,并且沿尖端部的长度的至少一部分逐渐变细。同轴导管系统具有推进配置,其特征在于:导管推进元件同轴地位于远侧导管部的管腔内,管状部的至少一个贴合点与远侧导管部的远端基本对准。推进配置的特征还在于,推进配置中的尖端部具有沿尖端部的长度间隔开的至少三个点。该至少三个点包括至少三个点中的远侧点,该远侧点自所述导管推进元件的最远端向近侧一距离定位,远侧点具有不大于约0.05牛顿的第一弯曲力。至少三个点中的中间点自远侧点向近侧一距离定位,中间点具有第二弯曲力;所述至少三个点中的近侧点自中间点向近侧一距离定位,近侧点具有第三弯曲力。推进配置的特征还在于,同轴系统具有沿同轴系统的长度的至少两个系统点。至少两个系统点包括:至少两个系统点中的第一系统点,其靠近导管部的远端定位,第一系统点具有第一系统弯曲力;以及至少两个系统点中的第二系统点,其以在导管部的远端的远侧至少约1mm的距离定位在第一系统点的远侧,其中,第二系统点能够与近侧点相同或不同,第二系统点具有第二系统弯曲力。

2、第二弯曲力与第一弯曲力之差除以远侧点与中间点之间的距离可等于第一挠性斜率。第三弯曲力与第二弯曲力之差除以中间点与近侧点之间的距离可等于第二挠性斜率。第一挠性斜率和第二挠性斜率的平均值可限定平均尖端部挠性斜率。第一系统弯曲力与第二系统弯曲力之差除以第一系统点与第二系统点之间的距离可等于第三挠性斜率。第三挠性斜率与平均尖端部挠性斜率之比可小于约25。

3、导管推进元件的近侧延伸部可具有至少一个刚度点,该至少一个刚度点位于距导管推进元件的最远端约125cm之内,该至少一个刚度点具有弯曲力。至少一个刚度点的弯曲力与远侧点的第一弯曲力之比可为至少约100。导管推进元件的近侧延伸部可具有至少一个刚度点,该至少一个刚度点位于距导管推进元件的最远端约125cm之内,至少一个刚度点具有弯曲力,其中,至少一个刚度点的弯曲力与远侧点的第一弯曲力之比为至少约200。导管推进元件的近侧延伸部可具有至少一个刚度点,该至少一个刚度点位于距导管推进元件的最远端约125cm之内,该至少一个刚度点具有弯曲力。至少一个刚度点的弯曲力与远侧点的第一弯曲力之比可大于至少约300。尖端部的长度可为至少约1cm至约4cm。近侧点的第三弯曲力与远侧点的第一弯曲力之比可为至少2。第一系统弯曲力与远侧点的第一弯曲力之比可为至少2。远侧导管部可具有导管点,该导管点自远端向近侧至少5mm的距离定位,该导管点具有导管弯曲力。远侧点的第一弯曲力可为导管弯曲力的约5%-15%。近侧点的第三弯曲力可为导管弯曲力的约50%-90%。远侧点处的第一弯曲力与近侧点处的第三弯曲力之差可以是壁厚的函数。远侧导管部的远端处的内径可为约0.054”,并且贴合点处的差可为约0.006”至约0.008”。远侧导管部的远端处的内径可为约0.070”至约0.088”,并且贴合点处的差可不大于约0.006”至约0.008”。

4、导管推进元件的管状部可具有不透射线的标记带,该不透射线的标记带嵌入管状部的壁内或位于管状部的壁上方,该不透射线的标记带位于贴合点。不透射线的标记带可具有近侧边缘、远侧边缘以及近侧边缘和远侧边缘之间的宽度。当在推进配置中时,不透射线的标记带的近侧边缘可与远侧导管部的远端基本对准,使得不透射线的标记带保持在远侧导管部的管腔的外部。管状部的外径可具有至少约5cm至约10cm的长度。贴合点可沿长度的至少一部分定位。外径可沿长度基本均匀。外径可沿长度基本不均匀。远侧点可自导管推进元件的最远端向近侧至少5mm的距离定位。第一系统点可位于导管部的远端的近侧至少约5mm处。

5、在一个相关方面,描述了一种同轴导管系统,其包括导管和导管推进元件。该导管包括远侧导管部,远侧导管部具有管腔和具有自管腔开口的远端,该管腔具有在远端处的至少约0.052”的内径。导管包括近侧延伸部,近侧延伸部联接到远侧导管部并从远侧导管部向近侧延伸,近侧延伸部的挠性小于远侧导管部。导管推进元件包括管状部,该管状部具有外径和至少约0.014”至约0.024”的内径。外径具有至少一个贴合点。远侧导管部的内径与管状部在贴合点处的外径之差不大于约0.010”。导管推进元件包括尖端部,尖端部位于管状部的至少一个贴合点的远侧。尖端部具有一定长度,并且沿尖端部的长度的至少一部分逐渐变细。尖端部具有远侧点,该远侧点自导管推进元件的最远端向近侧至少5mm的距离定位,远侧点具有不大于约0.05牛顿的弯曲力。

6、在一个相关方面,描述了一种在患者的脑血管中执行医疗操作的方法。该方法包括使装置的第一组装的同轴系统朝向脑血管内的闭塞推进。装置的第一组装同轴系统包括第一导管,该第一导管具有第一导管部,该第一导管部具有管腔、通向管腔的近侧开口、自管腔的远侧开口、以及远端。第一近侧延伸部联接到第一导管部并从第一导管部向近侧延伸,第一近侧延伸部的挠性小于第一导管部。装置的第一组装的同轴系统包括第一输送元件,该第一输送元件具有挠性的细长主体和柔软的锥形远侧尖端部。细长主体的至少一部分位于第一导管部的管腔内,并且锥形远侧尖端部延伸到第一导管部的远端的远侧。该方法包括使第一输送元件从第一导管部的管腔向近侧撤回,以及使装置的第二组装的同轴系统穿过第一导管部的管腔推进,从管腔的远侧开口伸出,并且到达靠近脑血管内的闭塞的近侧面的位置。装置的第二组装的同轴系统包括第二导管和第二输送元件。第二导管包括:第二导管部,其具有管腔、通向管腔的近侧开口、自管腔的远侧开口、以及远端;第二近侧延伸部,其联接到第二导管部并从第二导管部向近侧延伸,第二近侧延伸部的挠性小于第二导管部。第二输送元件包括挠性的细长主体和柔软的锥形远侧尖端部,细长主体的至少一部分位于第二导管部的管腔内,并且锥形远侧尖端部延伸到第二导管部的远端的远侧。在第二导管部的远端在颈内动脉的岩部的远侧之后,使装置的第二组装的同轴系统一起推进。该方法包括使第二输送元件自第二导管部的管腔向近侧撤回;通过第二导管部的管腔施加抽吸压力;通过抽吸压力将第二导管部的远端锚固在闭塞上;以及在第二导管部的远端保持锚固在闭塞上的同时,在第二导管上施加指向近侧的力,以减小第二导管相对于周围解剖结构的松弛。

7、该方法还可包括使第二导管从脑血管撤回,第二导管部的远端具有附着的闭塞材料。该方法还可包括在通过抽吸压力将第二导管部的远端锚固在闭塞上的同时,使第一导管在第二导管上方推进。该方法还可包括将第一导管部的远端靠近闭塞的近侧面定位。该方法还可包括使所述第二导管撤回到所述第一导管的管腔中;以及在第二导管撤回到管腔中时,通过第一导管部的管腔自动施加抽吸压力。通过第一导管部的管腔和第二导管部的管腔施加的抽吸压力可以从单个抽吸源施加。第二导管部的远端可附接闭塞材料。

8、该方法还可包括在第一导管保持通过第一导管部的管腔的抽吸压力的同时,使第二导管从第一导管的管腔撤回。该方法还可包括使引导护套从通路位置推进,其中,引导护套包括管状护套主体,该管状护套主体具有中心管腔、近端、远侧开口、以及与护套主体的近端可操作地连接的连接器。使第一组装的同轴导管系统推进可包括使第一组装的同轴导管系统穿过引导护套推进。第一导管部可具有被配置为在施加抽吸压力时与引导护套的中心管腔密封的外径。第二导管部可具有被配置为在施加抽吸压力时与第一导管的管腔密封的外径。第二导管部的外表面可与第一导管部的内表面密封,从而在第二导管部的远侧开口至引导护套的近端之间形成相接的管腔。连接器可包括单头或双头旋转止血阀。第一组装的同轴导管系统和第二组装的同轴导管系统均可被穿过连接器推进。使引导护套推进包括使引导护套的远侧开口推进到远侧颈内动脉(ica)中的位置。第二导管的内径可在0.054”和0.070”之间,第一导管的内径可在0.072”和0.088”之间,并且引导护套在6fr至8fr之间。该方法还可包括使导丝穿过闭塞推进。在该方法期间不必穿透闭塞。第一组装的同轴导管系统还可包括导丝。在组装时,导丝可定位在第一输送元件的挠性细长主体的管腔内,并且第一输送元件可定位在第一导管部的管腔内,使得锥形远侧尖端部延伸到第一导管部的远端的远侧,并且导丝延伸到锥形远侧尖端部的远侧。第二导管部的外表面可与第一导管部的内表面密封,从而在第二导管部的远侧开口与第一导管部的近侧开口之间形成相接的管腔。

9、在一个相关方面,描述了一种在患者的脑血管中执行医疗操作的方法。该方法包括使第一组装的同轴导管系统推进到脑血管内的闭塞的近侧面附近的位置。第一组装的同轴导管系统包括第一导管和第一输送元件。第一导管包括:第一导管部,其具有管腔、通向管腔的近侧开口、自管腔的远侧开口、以及远端;和第一近侧延伸部,其联接到第一导管部并从第一导管部向近侧延伸,第一近侧延伸部的挠性小于第一导管部。第一输送元件包括挠性的细长主体和柔软的锥形远侧尖端部,细长主体的至少一部分位于第一导管部的管腔内,并且锥形远侧尖端部延伸到第一导管部的远端的远侧。在第一导管部的远端在颈内动脉的岩部的远侧之后,使装置的第一组装的同轴系统一起推进。该方法包括使第一输送元件自第一导管部的管腔向近侧撤回;通过第一导管部的管腔施加抽吸压力;通过抽吸压力将第一导管部的远端锚固在闭塞上;在第一导管的远端保持锚固在闭塞上的同时,在第一导管上施加指向近侧的力,以减小第一导管相对于周围解剖结构的松弛;以及在通过抽吸压力将第一导管部的远端锚固在闭塞上的同时,使第二导管在第一导管上方推进。第二导管包括第二导管部,该第二导管部具有管腔、通向管腔的近侧开口、自管腔的远侧开口、以及远端;和第二近侧延伸部,其联接到第二导管部并从第二导管部向近侧延伸。第二近侧延伸部的挠性小于第二导管部。

10、该方法还可包括使第一导管从脑血管撤回。第一导管部的远端可具有附着的闭塞材料。该方法还可包括将第二导管部的远端靠近闭塞的近侧面定位。该方法还可包括使第一导管撤回到第二导管的管腔中;以及在第一导管撤回到管腔中时,通过所述第二导管部的管腔自动施加抽吸压力。可通过第一导管部的管腔和第二导管部的管腔施加的抽吸压力从单个抽吸源施加。第一导管的远端可具有附着的闭塞材料。该方法还可包括在第二导管保持通过第二导管部的管腔的抽吸压力的同时,使第一导管从第二导管的管腔撤回。该方法还可包括使引导护套从通路位置推进。引导护套可包括管状护套主体,该管状护套主体具有中心管腔、近端、远侧开口、以及与护套主体的近端可操作地连接的连接器。第二导管部可包括外径,该外径被配置为在施加抽吸压力时与引导护套的中心管腔密封。第一导管部可具有外径,该外径被配置为在施加抽吸压力时与第二导管的管腔密封。第一导管部的外表面可与第二导管部的内表面密封,从而在第一导管部的远侧开口至引导护套的近端之间形成相接的管腔。连接器可包括单头或双头旋转止血阀。第一组装的同轴导管系统和第二导管均可被穿过连接器推进。

11、该方法可包括:使引导护套推进包括使引导护套的远侧开口推进到远侧颈内动脉(ica)中的位置。第一导管的内径可在0.054”和0.070”之间。第二导管的内径可在0.072”和0.088”之间。引导护套可在6fr至8fr之间。该方法还可包括使导丝穿过闭塞推进。在该方法期间不必穿透闭塞。第二导管部的内表面可与第一导管部的外表面密封,从而在第一导管部的远侧开口和第二导管部的近侧开口之间形成相接的抽吸管腔。

12、在一个相关方面,公开了一种用于在患者的脑血管中执行医疗操作的装置的系统,该系统包括第一导管和第二导管。第一导管包括:第一导管部,其具有管腔、通向管腔的近侧开口、进入管腔的远侧开口、以及远端;和第一近侧延伸部,其联接到第一导管部并从第一导管部向近侧延伸,第一近侧延伸部的挠性小于第一导管部。第二导管被配置为同轴地布置在第一导管部的管腔内。第二导管包括第二导管部,该第二导管部具有管腔、通向管腔的近侧开口、自管腔的远侧开口、以及远端;和第二近侧延伸部,其联接到第二导管部并从第二导管部向近侧延伸,第二近侧延伸部的挠性小于第二导管部。该系统包括引导护套,该引导护套具有管状护套主体,该管状护套主体具有中心管腔、近端、远侧开口,、以及与护套主体的近端可操作地连接的连接器。单个共享的真空源联接到引导护套的连接器,并被配置为通过引导护套的中心管腔、第一导管部的管腔和第二导管部的管腔施加抽吸压力。第二导管部的外表面可与第一导管部的内表面密封,从而在第一导管部的远侧开口和第二导管部的近侧开口之间形成相接的管腔。

13、在一个相关方面,公开了一种在患者的脑血管中执行医疗操作的方法。该方法包括使第一导管朝向脑血管内的闭塞推进。第一导管包括:第一导管部,其具有管腔、通向管腔的近侧开口、自管腔的远侧开口、以及远端;和第一近侧延伸部,其在近侧开口附近联接到第一导管部,第一近侧延伸部的挠性小于第一导管部。该方法包括使第二导管穿过第一导管部的管腔推进,从管腔的远侧开口伸出,并且到达靠近脑血管内的闭塞的近侧面的位置。第二导管包括:第二导管部,其具有管腔、通向管腔的近侧开口、自管腔的远侧开口、以及远端;和第二近侧延伸部,其在近侧开口附近联接到第二导管部,第二近侧延伸部的挠性小于第二导管部。该方法包括在第二导管部的外径和第一导管部的内径之间形成密封;以及通过第二导管部的管腔、第一导管部的管腔、或由第一导管部的管腔和第二导管部的管腔形成的相接的抽吸管腔中的至少一个施加抽吸压力。相接的抽吸管腔从第二导管部的远端朝向第一导管部的近侧开口延伸。该方法还可包括通过抽吸压力将第二导管部的远端锚固在闭塞上。该方法还可包括在第二导管部的远端保持锚固在闭塞上的同时,在第二导管上施加指向近侧的力,以减小第二导管相对于周围解剖结构的松弛。

14、在一些变型中,以下方法中的一个或多个能够可选地被包括在以上方法、设备、装置和系统中的任何可行组合中。在附图和以下描述中阐述了方法、设备、装置和系统的更多细节。根据说明书和附图,其他特征和优点将变得显而易见。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!