一种用于脑血管内的导航辅助取栓系统的制作方法

本发明涉及医疗器械领域,具体地涉及一种用于脑血管内的导航辅助取栓系统。

背景技术:

1、脑血栓形成可发生在任何一段脑血管内,但在临床上却以颈内动脉、大脑前动脉及大脑中动脉的分支所形成的血栓较常见。由于颈内动脉连接三条主要动脉:分别是中动脉、前动脉后交通动脉及后动脉,而脑血栓高发位置在颈内动脉的末端以及大脑中动脉,占急性缺血性卒中的65%以上。大口径抽吸导管跨越眼动脉段顺利到达闭塞位置是血管再通的关键。但在抽吸血栓过程中抽吸导管存在这一个难点:导管在血管中前行,经过连续旋转后,导管整体硬度提升,头端再次转弯难度很大,且由于导管头端是一个圆环,内部导丝带动导管转弯幅度不足的情况下,圆环的一侧会在血管分叉口卡住,即“台阶效应”,导管卡住后再施加一定推送力也无法使其通过;如果强行施加外力,导管中段在血管内将产生大幅度弯折,且有损失血管壁导致血管夹层和蛛网膜下腔出血的风险。而国内脑血栓病人多数是老年人,这类人群血管状态不佳,常见血管狭窄或动脉斑块,因此导管经过血管壁又有一定可能性造成斑块脱落,带来二次中风风险。

2、目前市面上也有两个国外抽吸导管产品能较好解决上述问题。一个是penumbra的jet7,在导管通行过程中受阻时,头端能够弯曲,从而顺利通过眼动脉弯;另一个是sofia,同样可以实现头端弯曲之后通过眼动脉弯。无论是penumbra的jet7还是sofia,由于导管头端的显影环是硬金属,在血管中前行时,头端贴着血管壁前行都存在着血管壁剥脱的风险,且在经过眼动脉弯时均需增加一定的推力来帮助导管头端过弯,这就不可避免的会对分叉处动脉造成损伤。

3、cn113081166a公开了一种微导管,该微导管用于引导再灌注装置通过迂曲的脑血管,尤其是通过眼动脉血管根部分叉部位。微导管包括本体及凸出件,本体穿设于再灌注装置的内部,本体上设置有显影部,以实时监测本体及凸出件的位置,凸出件套设于本体的外部,凸出件的外壁与再灌注装置的内壁间隙配合,并使再灌注装置与本体的轴线重合,再灌注装置无法沿其径向移动,保证脑血管、本体及再灌注装置的轴线保持重合,避免再灌注装置的管壁和脑血管刮擦,当再灌注装置沿微导管建立的路径跟进至脑血管的迂曲狭小的分叉处时,再灌注装置与微导管的横截面同心,避免再灌注装置的端壁被脑血管的分叉部位勾住。该专利是取得了较好效果,但是其上显影环的设置也如现有产品一样,设置在导管头端,而显影环的金属材质还是存在对血管内壁造成损伤的风险。

4、因此,如何解决上述技术问题,使得再灌注装置能快速、顺利的到达血管堵塞位置,且能避免对血管内壁造成的损伤,提高吸栓效率,是具有重要意义的。

技术实现思路

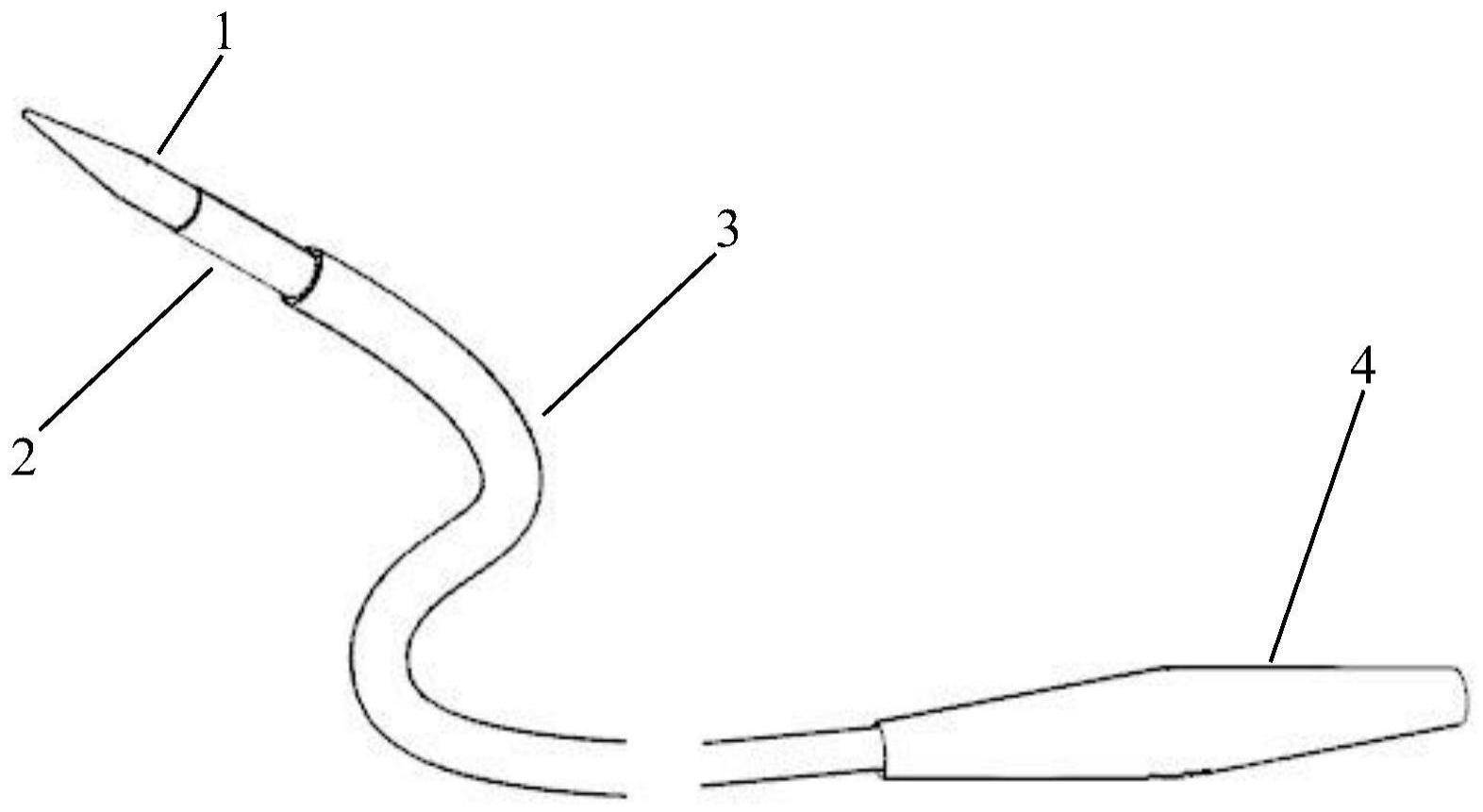

1、针对于上述技术背景中存在的技术问题,如何使再灌注装置快速、顺畅的穿过血管到达血栓处实现高效吸栓,且导管不会对血管壁造成损伤。本技术提供一种用于脑血管内的导航辅助取栓系统,包括再灌注装置和导航装置;

2、所述再灌注装置的主体部分为导管,包括内衬层、编织层、外涂层,所述再灌注装置可任意360°折弯而不折断;

3、所述导航装置的远端从所述再灌注装置的近端穿过、到达所述再灌注装置的远端;

4、所述导航装置的外径与所述再灌注装置的内径贴合,使得所述再灌注装置沿所述导航装置的轴线方向延伸,并伴随所述导航装置在脑血管中通行;

5、所述导航装置主体部分为圆柱形,导航装置远端为一楔形尖端,所述楔形尖端能够导引再灌注装置任意折弯穿过眼动脉进入血栓部位,所述楔形尖端的长度为1-5cm;

6、并且整个楔形尖端具有显影指示功能,可用于定位血栓所在位置;

7、导航装置的楔形尖端通过与血栓间的摩擦力,可辅助将血栓拉回再灌注装置内,为再灌注装置抽吸血栓提供机械辅助作用。

8、所述楔形尖端的材质柔性材质,所述楔形尖端的长度优选为2-3.5cm。

9、所述楔形尖端采用高分子复合材料热处理一体成型,可任意360°折弯而不折断。

10、所述再灌注装置由10-60段组成,所述再灌注装置的硬度从近端到远端逐渐减小,从远端到近端的相邻两段之间的硬度变化率小于75%,优选为硬度变化率小于67%。

11、所述再灌注装置的主体为导管,其的外径范围为0.8-0.12英寸,优选外径范围为0.85-0.115英寸。

12、所述再灌注装置的主体导管长度为110-150cm,优选为120~145cm。

13、在一个实施例中,所述导航装置的外径与所述再灌注装置的内径贴合,二者相差不超过0.005英寸,配合导航装置楔形尖端,以消除台阶效应。

14、所述楔形尖端的高分子复合材料中包括显影剂颗粒。

15、在一个实施例中,所述导航辅助取栓系统还包括远端通路导引装置;在所述导航装置进入脑血管前,先将远端通路导引装置送入至血管中的最高位置处;

16、所述导航装置、再灌注装置分别穿过所述远端通路导引装置,经过眼动脉弯并进入脑血管中。

17、所述远端通路导引装置的核心层由5~40段组成,所述远端通路导引装置的硬度从近端到远端逐渐减小,近端段的硬度最大,远端段的硬度最小,所述从远端到近端的相邻两段之间的硬度变化率小于75%,优选为硬度变化率小于67%。

18、在一个实施例中,在所述导航装置进入脑血管前,先将一根远端通路导引装置送入至血管中的最高位置处;

19、在一个实施例中,一种用于脑血管内的导航辅助取栓系统,还包括操作手柄,操作手柄实现对引导管和吸栓管的操作、控制。

20、本技术技术方案的优点和有益效果如下:

21、(1)本技术所设计的这一用于脑血栓抽吸的抽吸装置,通过导航装置为再灌注装置在脑血管中通行进行导航,导航装置的远端为楔形尖端,柔软可随意弯曲的楔形尖端能在穿过眼动脉弯时瞬间转弯,轻松穿过,导航装置的外径与再灌注装置的内径紧密贴合,再灌注装置始终与导航装置始终保持同一轴向在脑血管中通行;在导航装置的作用下,再灌注装置能顺利通过眼动脉弯处,避免了再灌注装置在穿过如眼动脉等脑血管分叉处发生“台阶效应”,有效防止再灌注装置与血管壁的挤压损伤,提高了再灌注装置的到位速度;

22、(2)再灌注装置始终保持在脑血管中间通行,且具有极好的柔顺性,不会对血管壁有剐蹭,避免了导管经过血管壁时可能性造成斑块脱落,带来二次中风的风险。

23、(3)本技术中带楔形尖端的辅助导管,相比于现有产品,导引导管无显影环设计,所以在外力推动下,可以轻松穿过脑血管中的复杂血管路线,不会对血管壁造成剐蹭,避免对血管的损伤;并且整个楔形尖端具有显影指示功能,可以清楚定位血栓位置,进而通过楔形尖端的力学设计进行抽拉取栓。

24、(4)本产品通过结合远端通路导引装置和柔性楔形尖端快速导引,大幅提高手术效率,使得取栓过程可以在10-15min内完成,相比传统方式提升1倍以上速度。

25、上述说明仅是本技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本技术的技术手段,从而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本技术的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下以本技术的较佳实施例并配合附图详细说明如后。

26、根据下文结合附图对本技术具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本技术的上述及其他目的、优点和特征。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!