基于仿生纳米颗粒的viFSP1联合索拉非尼铁死亡增强型肝癌治疗系统及其制备方法与应用

本发明属于电化学储能和新能源材料领域,具体涉及基于仿生纳米颗粒的vifsp1联合索拉非尼铁死亡增强型肝癌治疗系统及其制备与应用。

背景技术:

1、一、与本发明创造有关的现有技术

2、肝癌(hepatocellular carcinoma,hcc)是全球范围内发病率和死亡率均较高的恶性肿瘤。当前的肝癌治疗方法主要包括手术切除、放疗、化疗以及靶向药物治疗等。然而,尽管这些治疗手段取得了一定的效果,仍然面临诸多挑战,尤其是肝癌的高复发性、转移性及免疫逃逸问题。

3、1、索拉非尼治疗肝癌的现状与问题

4、索拉非尼是一种口服多靶点酪氨酸激酶抑制剂,已成为治疗晚期肝癌的标准治疗方案之一。它能够通过抑制肿瘤血管生成和抑制肿瘤细胞的增殖来发挥抗肿瘤作用。然而,临床应用中,索拉非尼治疗效果有限,主要原因在于肿瘤微环境的免疫抑制作用和肿瘤细胞的耐药性。具体来说,肝癌的肿瘤微环境(tme)包括肿瘤相关巨噬细胞(tams)、肿瘤浸润的免疫细胞及其他免疫抑制因子,这些成分会促进肿瘤的免疫逃逸,从而导致治疗效果不佳。

5、2、fsp1在肝癌免疫逃逸中的作用

6、研究表明,ferroptosis抑制蛋白1(fsp1)是肿瘤细胞应对铁死亡(ferroptosis)的一种重要机制。fsp1的高表达会抑制铁死亡的发生,从而帮助肿瘤细胞抵抗治疗药物引发的细胞死亡。在肝癌中,fsp1的过度表达已经被证明与肿瘤的耐药性密切相关。特别是在索拉非尼的治疗过程中,fsp1通过抑制铁死亡作用,减少了肿瘤细胞对索拉非尼的敏感性。因此,fsp1成为了肝癌免疫治疗中的一个关键靶点。

7、3、fsp1抑制剂的应用研究

8、尽管fsp1被认为是一个有前景的治疗靶点,目前的研究仍然存在局限性。一些研究尝试通过小分子抑制剂来靶向fsp1,然而这些抑制剂的治疗效果仍然受到肿瘤微环境的复杂性和免疫逃逸机制的影响。单一fsp1抑制剂的应用在提高肿瘤细胞对化疗药物的敏感性方面存在一定的限制。此外,fsp1抑制剂的递送系统在靶向性、药物稳定性及治疗效果等方面仍存在不足。

9、4、联合疗法的尝试与挑战

10、基于fsp1与免疫微环境的关系,本研究尝试将fsp1抑制剂与索拉非尼联合使用,目的是增强索拉非尼对肿瘤的治疗效果。目前,部分研究使用了纳米药物载体系统来共同递送fsp1抑制剂和化疗药物,这类系统有助于提高药物的靶向性和生物相容性。然而,现有的联合治疗方案普遍存在以下问题:

11、a)药物释放控制问题:现有的药物联合递送系统大多依赖于静态释放机制,即药物释放速率难以动态调控,这导致药物在肿瘤微环境中的浓度不稳定,影响了治疗的持续性和有效性。

12、b)免疫抑制微环境问题:尽管有些研究尝试通过联合治疗策略提高药物的疗效,但大多数治疗策略未能有效逆转肿瘤的免疫抑制微环境。特别是m2型肿瘤相关巨噬细胞(tams)的存在,使得单一药物治疗常常无法克服肿瘤的免疫逃逸机制。

13、c)联合药物的靶向性问题:目前的联合疗法往往在药物递送过程中,未能实现完全的靶向性,导致药物在非靶区的分布增加,从而产生副作用,并且降低治疗效率。

14、5、现有技术的生物相容性和安全性问题

15、尽管纳米技术被广泛应用于肿瘤药物的递送中,但现有的纳米载体系统中,许多使用的材料(如金属纳米颗粒、聚合物等)在体内可能存在累积性毒性问题,长期使用会影响药物的生物相容性和安全性。这些问题也成为了现有药物递送系统未能广泛应用于临床的瓶颈。

16、二、现有技术的缺点和不足

17、1、药物疗效受限:索拉非尼等传统治疗方法在肝癌治疗中效果有限,主要受到肿瘤微环境中的免疫抑制作用、fsp1的高表达以及耐药性的影响。现有技术未能有效解决fsp1抑制作用与免疫逃逸的双重问题,导致疗效不理想。

18、2、fsp1抑制剂的单一应用效果不足:虽然fsp1抑制剂被认为是一个潜在的肿瘤治疗靶点,但目前单一使用fsp1抑制剂的疗效仍然不稳定,尤其在与化疗药物如索拉非尼联合使用时,其效果受到肿瘤微环境复杂性的制约。

19、3、联合疗法缺乏协同增效机制:尽管已有一些研究尝试通过联合使用fsp1抑制剂和其他药物进行治疗,但现有的联合治疗方案并未充分发挥协同增效作用。现有药物递送系统缺乏动态可控的药物释放机制,且未能克服肿瘤免疫抑制微环境的问题。

20、4、药物递送系统的不足:现有的药物递送系统多采用被动递送方式,药物靶向性差,尤其是肝癌的肿瘤微环境复杂,药物往往无法精确定位于肿瘤区域,从而影响治疗效果。部分系统还存在药物释放不均匀、药物滞留时间过长或过短的问题。

21、5、生物相容性和毒性问题:许多现有的纳米载体材料存在生物毒性问题,尤其是含有重金属成分的量子点或金属纳米颗粒。这些问题限制了现有技术的临床应用,并且需要进一步优化以提高生物相容性和安全性。

技术实现思路

1、为了解决现有技术中的不足,本发明的目的在于提供基于仿生纳米颗粒的vifsp1联合索拉非尼铁死亡增强型肝癌治疗系统及其制备与应用。本发明提供一种基于fsp1抑制剂(vifsp1)和索拉非尼联合使用的肝癌治疗方法,通过增强索拉非尼对肝癌细胞的治疗效果,克服当前治疗方案中存在的肿瘤耐药、免疫抑制微环境等问题,最终提高肝癌的治疗效果,并改善患者的预后。具体来说,包括:

2、1、增强索拉非尼的治疗效果:通过联合使用fsp1抑制剂(vifsp1),增强索拉非尼对肝癌细胞的敏感性,克服肿瘤细胞对药物的耐药性,提高其抗肿瘤疗效。

3、2、逆转肿瘤免疫抑制微环境:通过靶向肝癌细胞和m2型肿瘤相关巨噬细胞(tams),利用fsp1抑制剂(vifsp1)和索拉非尼诱导铁死亡,减少免疫抑制因子,改善免疫微环境,增强免疫系统对肿瘤的清除作用。

4、3、提供一种新型的药物递送平台:通过设计新的仿生纳米颗粒递送系统,提高药物的靶向性和生物相容性,使得fsp1抑制剂(vifsp1)和索拉非尼能够精准递送到肿瘤细胞和tams,最大限度地发挥其治疗效果。

5、4、提高治疗的安全性与可控性:通过优化药物递送系统,确保药物释放的稳定性与持续性,减少药物副作用,提升治疗的安全性。

6、本发明采用的具体方案为:

7、第一方面,本发明提供基于仿生纳米颗粒的vifsp1联合索拉非尼铁死亡增强型肝癌治疗系统,所述肝癌治疗系统为vifsp1与索拉非尼联合负载的靶向纳米颗粒,所述纳米颗粒是以响应型释放因子联合负载vifsp1与索拉非尼,以递送因子作为递送系统并在其表面修饰靶向多肽制备而成。

8、进一步地,所述响应型释放因子为gsh响应型聚合物ds-plga,所述递送因子为仿生纳米颗粒;所述靶向多肽为m2型tams结合肽。

9、第二方面,本发明提供上述肝癌治疗系统的制备方法,包括以下步骤:

10、步骤一、ds-plga聚合物的溶解与药物加入:使用乙酸乙酯和二氯乙烷混合液溶解ds-plga形成ds-plga溶液;将溶解在二氯甲烷中的sv混合液与所述ds-plga溶液混合;所述sv是指vifsp1与索拉非尼;

11、步骤二、超声处理与乳化:将步骤一所得溶液置于冰水浴中进行超声处理,形成均匀的乳液;步骤三、与pva溶液混合:将步骤二所得乳液缓慢加入到3% pva溶液中,并继续进行超声处理确保乳液和pva溶液充分混合;使用旋转蒸发仪在低温条件下去除有机溶剂,形成纳米颗粒悬浮液;

12、步骤四、离心与沉淀收集:通过低温离心收集沉淀物sv@p,所述沉淀物经洗涤后重悬于pbs中,备用;

13、步骤五、纳米颗粒的表面修饰:

14、(1)hcc膜的制备与修饰:采用m2型tams结合肽对纳米颗粒进行表面修饰,得到m2pep修饰的hcc膜,即m-m2p;

15、(2)形成纳米颗粒:将m-m2p与sv@p混合;

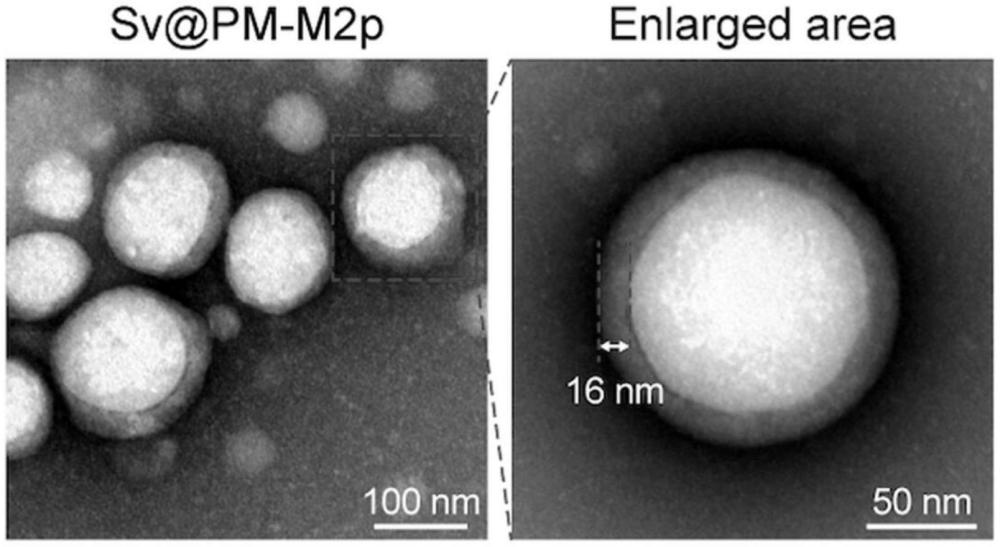

16、(3)将混合物共挤出,得到m2pep靶向的sv负载ds-plga纳米颗粒,即sv@pm-m2p。

17、作为对上述制备方法的进一步优化,步骤一中,所述ds-plga溶液中乙酸乙酯和二氯甲烷的体积比为3:7;所述ds-plga溶液的浓度为10mg/ml;所述索拉非尼和vifsp1的质量比为1.4:1;所述ds-plga与sv的质量比为1:1、2.5:1、5:1、7.5:1或10:1。

18、作为对上述制备方法的进一步优化,步骤二中,所述超声处理的操作条件为:180w的超声功率,工作周期3s on/1s off,持续5分钟。

19、作为对上述制备方法的进一步优化,步骤五中,所述hcc膜的制备与修饰的具体方法为:取100μg的dspe-peg-m2pep与1mg的hcc膜混合,在4℃下孵育30分钟;混合物通过0.2μm聚碳酸酯膜挤出。

20、作为对上述制备方法的进一步优化,步骤五中,所述m-m2p与sv@p的混合质量比为1:1、2.5:1、5:1、7.5:1、10:1。

21、第三方面,本发明提供上述的肝癌治疗系统或制备方法制备的肝癌治疗系统在制备肝癌治疗药物中的应用。

22、本发明创造通过fsp1抑制剂(vifsp1)与索拉非尼联合使用,并结合仿生纳米颗粒递送系统,解决了肝癌治疗中的多个关键难题,具有以下显著的优点和有益效果:

23、1.增敏索拉非尼治疗效果,克服药物耐药性

24、增敏作用:本发明通过联合fsp1抑制剂(vifsp1)与索拉非尼,能够有效增强索拉非尼对肝癌的治疗效果。fsp1抑制剂(vifsp1)通过抑制fsp1的功能,恢复肿瘤细胞对索拉非尼诱导的铁死亡(ferroptosis)的敏感性,从而克服肿瘤细胞的耐药性。这一协同作用显著提升了治疗的效果,解决了肝癌治疗中索拉非尼单独使用时耐药性和疗效不足的问题。

25、2.逆转肿瘤免疫微环境,增强免疫治疗效果

26、免疫微环境逆转:本发明通过靶向m2型肿瘤相关巨噬细胞(tams),利用fsp1抑制剂(vifsp1)和索拉非尼联合诱导铁死亡,不仅增强了药物对肿瘤的治疗效果,还能够逆转肿瘤免疫逃逸现象。m2型tams是肿瘤微环境中的免疫抑制因子,靶向这些免疫细胞能够提高免疫系统对肿瘤的识别和清除,从而显著提升治疗效果,改善肿瘤的免疫治疗反应。

27、3.精准靶向肝癌组织,减少副作用

28、靶向递送:通过仿生纳米颗粒递送系统,本发明能够精准靶向肝癌细胞和m2型tams,将药物递送到肿瘤区域。这种靶向性不仅提高了药物在肿瘤细胞中的浓度,增加了治疗效果,还显著减少了药物在非靶区域的积聚,避免了传统药物递送系统中存在的副作用问题,减少了对正常组织的损伤,提升了治疗的安全性。

29、4.动态药物释放机制,提高治疗持续性

30、智能释放控制:本发明采用gsh响应型药物释放机制,根据肿瘤微环境中gsh的浓度变化来动态控制药物的释放。这种机制确保药物仅在肿瘤区域内释放,并在肿瘤区域内持续释放,保持较长时间的药效。相比于传统的静态释放系统,本发明的动态药物释放机制能够最大化药物的治疗效果,并避免了药物释放不均的情况。

31、5.提高生物相容性,确保长期治疗的安全性

32、生物相容性与稳定性:纳米颗粒采用了低毒性、可降解的材料(如ds-plga),并通过peg修饰提升了药物递送系统的生物相容性。这一设计降低了药物对免疫系统的清除作用,延长了药物在体内的循环时间,同时确保药物的稳定性,适合长期治疗使用。通过这种方式,本发明的药物递送系统具有较好的安全性和较低的副作用,使其更加适合临床应用。

33、6.提供新型治疗方案,具有广泛的临床应用前景

34、综合治疗效果:本发明通过fsp1抑制剂(vifsp1)与索拉非尼联合使用,结合精准的药物递送系统,不仅提升了肝癌的治疗效果,还可以扩展到其他类型的肿瘤治疗。由于fsp1抑制剂(vifsp1)的作用机制是通过调节铁死亡路径,因此可以与其他化疗药物、免疫治疗药物或靶向药物联合使用,为多种肿瘤治疗提供了新的思路和方案。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!