一种具有多级结构的多功能智能可穿戴纤维的制备

1.本发明涉及一种多级结构的纤维制备方法,具体来说涉及二维过渡金属碳化物及其与细菌纤维素的多级结构的纤维的制备,属于智能可穿戴设备领域。

背景技术:

2.最近,由于在包括可穿戴电子设备,机械传感器,等各种领域的显著影响和促进,可拉伸设备吸引了许多研究人员的注意力。机械适应性强、便携、质轻且可缝制、耐久使用、可水洗和穿戴舒适的纤维电子产品,已逐渐成为新兴生物集成设备的理想选择。特别是柔性、可形变、持久耐用,透气和易制备的纤维织物产品,几十年来一直是可穿戴电子织物和电子皮肤领域的研究热点。随着制备工艺的快速发展,可穿戴织物电子产品在人工智能、人机交互、大数据管理、物联网等领域扮演着越来越重要的作用。但就现有技术而言,开发出可以模拟生物体感知功能,同时超越生物感知能力的织物传感器,仍然是一个巨大的挑战。。在这里,解释应变传感器特性的主要论据是灵敏度,可拉伸性和稳定性。近来,纤维应变传感器在微结构和敏感特性的调整方面取得了长足的发展。例如,张制备了碳化的蚕丝纤维作为可穿戴设备的主要成分的超拉伸应变传感器(500%可行应变)。与天然可拉伸纤维相比,溶液是数十年来工业生产一系列纤维的通用方法,为生产高性能纤维提供了一般策略。即使上述方法在某些方面大大改善了柔性纤维应变传感器的传感性能,但它们或多或少地存在缺陷,例如,某些策略涉及复杂的制造工艺,某些柔性应变传感器无法实现高gf。通常,在纤维形应变传感器中难以获得拉伸性和灵敏度。因此,新一代基于湿纺的可拉伸导电纤维设计高性能应变传感器被要求具有大的可拉伸性,高gf,良好的线性度和出色的稳定性。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于提供一种二维过渡金属碳化物(mxene)的合成方法及其与细菌纤维素复合多节结构纤维的制备,过渡金属碳化物焗油类似石墨烯的二维平面结构,能够实现电子的高效传输,提升电导率。本发明采用以下技术方案:

4.本发明关于二维过渡金属碳化物及其与细菌纤维素多级结构纤维的的合成方法,其特征步骤如下:

5.1)二维过渡金属碳化物的制备:首先,称取ti3alc2mxene相在室温下浸入的hf溶液中,以提取铝原子。然后,用去离子水洗涤所得悬浮液并离心,得到沉淀为多层的ti3c2tx粉末。随后,将得到的多层ti3c2tx在室温下浸入二甲基亚砜中,离心并用去离子水洗涤数次,并分散在200ml去离子水中。最后用超声波细胞破碎器将悬浮液剥离4h,并以3500rpm离心30min。然后通过在真空下冷冻干燥来干燥黑色沉淀物,以获得单层ti3c2tx纳米片。

6.2)细菌纤维素原液的配置:将细菌纤维素浆料悬浮于四甲基哌啶氧化物(0.016wt%)和溴化钠的水溶液中。随后,加入次氯酸钠在室温下引发反应。在10.3的ph值下稳定,用0.5m氢氧化钠滴定溶液1小时。最后,经蒸馏水过滤和洗涤后,通过离心将氧化纤

维素悬浮液浓缩至所需浓度。

7.3)细菌纤维素和二维过渡金属碳化物多级纤维的制备:将细菌纤维素加入含有二维过渡金属碳化物的溶液中,并通过涡流混合器搅拌。在温和搅拌下,将丙酮逐份添加到悬浮液中。离心20分钟,然后去除所有上清液。将沉淀物重新分散到0.25ml水中。旋转细菌纤维素过渡金属碳化物混合物,直至形成均匀分散体。通过内径为0.4mm的注射器将混合物旋转至凝固丙酮中,并通过泵将速度控制为20m/min,然后在空气中干燥。

8.4)将聚二甲基硅氧烷前聚体涂覆到上述所得纤维表面,加热固化做保护层。

9.优选地,步骤1)ti3alc2mxene相10g,45%的hf溶液(100ml)中12h;

10.优选地,步骤2)细菌纤维素浆料(1g)悬浮于四甲基哌啶氧化物(0.016wt%)和溴化钠(0.1wt%)的水溶液中。

11.优选地,步骤3)3.41ml 0.22wt%细菌纤维素。

12.本发明以二维过渡金属碳化物作为导电填料,将细菌纤维素与其共混,通过湿法纺丝得到多级多孔结构的导电纤维,同时通过湿法纺丝引入的多孔结构提供良好的柔性。

附图说明

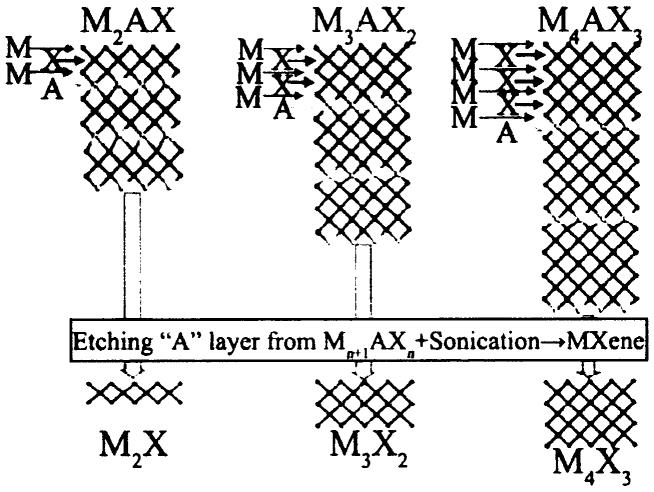

13.图1为图1 max相和相应的mxenes的结构

14.图2为堆叠的ti3c2tx和剥离的ti3c2tx纳米片的(a)xrd图;

15.图3为多级复合纤维示意图;

具体实施方式

16.下面给出本发明的3个实施例,是对本发明的进一步说明,而不是限制本发明的范围。

17.实施例1

18.1)过渡金属碳化物的合成:首先,称取10g ti3alc2mxene相在室温下浸入45%的hf溶液(100ml)中12h,以提取al原子。然后,用去离子水洗涤所得悬浮液并离心,得到沉淀为多层的ti3c2tx粉末。随后,将得到的多层ti3c2tx在室温下浸入二甲基亚砜中24h,离心并用去离子水洗涤数次,并分散在200ml去离子水中。最后用超声波细胞破碎器将悬浮液剥离4h,并以3500rpm离心30min。然后通过在真空下冷冻干燥来干燥黑色沉淀物,以获得单层ti3c2tx纳米片。

19.2)细菌纤维素原液的配置:将细菌纤维素浆料(1g)悬浮于tempo(0.016wt%)和溴化钠(0.1wt%)的水溶液中。随后,加入次氯酸钠在室温下引发反应。在10.3的ph值下稳定,用0.5m氢氧化钠滴定溶液1小时。最后,经蒸馏水过滤和洗涤后,通过离心将氧化纤维素悬浮液浓缩至所需浓度(0.22wt%)。

20.3)细菌纤维素和二维过渡金属碳化物多级纤维的制备:将3.41ml 0.22wt%细菌纤维素加入含有二维过渡金属碳化物的溶液中,并通过涡流混合器以3000rpm搅拌10min。在温和搅拌下,将90ml丙酮逐份添加到悬浮液中。以5000rpm离心20分钟,然后去除所有上清液。将沉淀物重新分散到0.25ml水中。旋转细菌纤维素过渡金属碳化物混合物,直至形成均匀分散体,过渡金属碳化物浓度为20mg/ml,细菌纤维素浓度为30mg/ml。通过内径为0.4mm的注射器将混合物旋转至凝固丙酮中,并通过泵将速度控制为20m/min,然后在空气

中干燥。

21.4)将聚二甲基硅氧烷前聚体涂覆到上述所得纤维表面,加热固化做保护层。

22.实施例2

23.1)mxene的合成:首先,称取10g ti3alc2mxene相在室温下浸入45%的hf溶液(100ml)中12h,以提取al原子。然后,用去离子水洗涤所得悬浮液并离心,得到沉淀为多层的ti3c2tx粉末。随后,将得到的多层ti3c2tx在室温下浸入二甲基亚砜中24h,离心并用去离子水洗涤数次,并分散在200ml去离子水中。最后用超声波细胞破碎器将悬浮液剥离4h,并以3500rpm离心30min。然后通过在真空下冷冻干燥来干燥黑色沉淀物,以获得单层ti3c2tx纳米片。

24.2)细菌纤维素原液的配置:将细菌纤维素浆料(1.5g)悬浮于tempo(0.016wt%)和溴化钠(0.1wt%)的水溶液中。随后,加入次氯酸钠在室温下引发反应。在10.3的ph值下稳定,用0.5m氢氧化钠滴定溶液1小时。最后,经蒸馏水过滤和洗涤后,通过离心将氧化纤维素悬浮液浓缩至所需浓度(0.22wt%)。

25.3)细菌纤维素和二维过渡金属碳化物多级纤维的制备:将3.41ml 0.22wt%细菌纤维素加入含有二维过渡金属碳化物的溶液中,并通过涡流混合器以3000rpm搅拌10min。在温和搅拌下,将90ml丙酮逐份添加到悬浮液中。以5000rpm离心20分钟,然后去除所有上清液。将沉淀物重新分散到0.25ml水中。旋转细菌纤维素过渡金属碳化物混合物,直至形成均匀分散体,过渡金属碳化物浓度为20mg/ml,细菌纤维素浓度为30mg/ml。通过内径为0.4mm的注射器将混合物旋转至凝固丙酮中,并通过泵将速度控制为20m/min,然后在空气中干燥。

26.4)将聚二甲基硅氧烷前聚体涂覆到上述所得纤维表面,加热固化做保护层。

27.实施例3

28.1)mxene的合成:首先,称取10g ti3alc2mxene相在室温下浸入45%的hf溶液(100ml)中12h,以提取al原子。然后,用去离子水洗涤所得悬浮液并离心,得到沉淀为多层的ti3c2tx粉末。随后,将得到的多层ti3c2tx在室温下浸入二甲基亚砜中24h,离心并用去离子水洗涤数次,并分散在200ml去离子水中。最后用超声波细胞破碎器将悬浮液剥离4h,并以3500rpm离心30min。然后通过在真空下冷冻干燥来干燥黑色沉淀物,以获得单层ti3c2tx纳米片。

29.2)细菌纤维素原液的配置:将细菌纤维素浆料(1g)悬浮于tempo(0.016wt%)和溴化钠(0.1wt%)的水溶液中。随后,加入次氯酸钠在室温下引发反应。在10.3的ph值下稳定,用0.5m氢氧化钠滴定溶液1小时。最后,经蒸馏水过滤和洗涤后,通过离心将氧化纤维素悬浮液浓缩至所需浓度(0.22wt%)。

30.3)细菌纤维素和二维过渡金属碳化物多级纤维的制备:将3.60ml 0.22wt%细菌纤维素加入含有二维过渡金属碳化物的溶液中,并通过涡流混合器以3000rpm搅拌10min。在温和搅拌下,将90ml丙酮逐份添加到悬浮液中。以5000rpm离心20分钟,然后去除所有上清液。将沉淀物重新分散到0.25ml水中。旋转细菌纤维素过渡金属碳化物混合物,直至形成均匀分散体,过渡金属碳化物浓度为20mg/ml,细菌纤维素浓度为30mg/ml。通过内径为0.4mm的注射器将混合物旋转至凝固丙酮中,并通过泵将速度控制为20m/min,然后在空气中干燥。

31.4)将聚二甲基硅氧烷前聚体涂覆到上述所得纤维表面,加热固化做保护层。

32.以上对本发明做了示例性的描述,应该说明的是,在不脱离本发明的核心的情况下,任何简单的变形、修改或者其他本领域技术人员能够不花费创造性劳动的等同替换均落入本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1