一种多场景热湿舒适性功能针织面料的制作方法

1.本实用新型属于纺织面料技术领域,具体涉及一种具有吸光发热的液态水面料两面差别化导湿快干的多场景热湿舒适性功能针织面料。

背景技术:

2.随着生活水平的提高,消费者生活中状态多样化造成需要在多个生活,休闲及工作的场景中快速转换因此对能适应多场景需求的功能面料的需求表现出强烈。特别是对于秋冬季面料目前研究如何平衡保暖和散热,运动及美观更是近期研究的热点。

3.关于保暖:专利202011623625.5,“一种五层结构中空保暖棉涤起绒面料及编织方法”公开了一种五层结构中空保暖棉涤起绒面料,由第一面层、第二面层及连接所述第一面层和所述第二面层的空气层;所述第一面层包括第一纺纱和第二纺纱,所述连接纱连接至所述第二纺纱,所述第一纺纱设置于远离所述空气层的一侧;所述第二面层包括第三纺纱及第四纺纱。以上所述的保暖面料通过增加面料的厚度来实现,但是厚度的增加往往带来了服装重量的增加,同时也带来了视觉上的臃肿。如何提高材料单位厚度的保暖性已经有广泛的研究,例如中空涤纶纤维具有保温性能及轻量化的特点。起绒处理后的整理工艺在增加面料厚度的同时,使面料携带了更多的静止空气,从而增强了面料的保暖性能。服装面料所含的空气体积越大,经传导损失的热量就越少,保暖效果也越好;由于空气对辐射热的阻挡作用不佳通常采用增加保暖材料中的纤维体积或使用对红外有反射或吸收功能的材料;通过减少其内部结构中的空气流动,使用大比表面积材料较好地阻碍空气流动以减少散热。

4.关于散热:众所周知运动时需要增强散热功能,当运动过程中产生的多余的热量会在体内积聚而出汗。大量的先有研究也对面料中的汗液传递特性对舒适性的影响进行了广泛的研究。

5.专利申请201922433023.2,“一种单向导湿面料”公开了一种包括防水内层、单向导湿点、面料里层、面料表层和亲水外层的单向导湿面料,防水内层和单向导湿点位于最内层,与人体接触;通过印花工艺复合防水内层于面料里层的内侧,作为单向导湿点;通过浸-轧-烘-焙工艺复合亲水外层于面料表层的最外侧;从而实现单向导湿功能。

6.专利申请201710056898.8,“一种弹性吸水速干针织面料及其用途”,公开了一种具有表层和里层的针织面料;表层、里层的纱线均为聚酯类弹性纤维;一个组织循环中里层的至少一路是由两种不同编织动作的a部分与b部分所组成,所述b部分由不成圈编织动作形成;针织面料的吸水速度为3秒以下,表层和里层的吸水扩散面积比为3.0以上,里层的保水率为20%以下。

7.专利申请201811027306.0,“一种多功能单向导湿面料”,公开了一种多功能单向导湿双面针织网眼布,面料里层使用聚乙烯纱线或聚乙烯复合纤维纱线,如:聚乙烯/聚酰胺、聚乙烯/聚酯、聚乙烯/聚丙烯,通过集圈织法形成网孔结构;外层使用吸水好的纱线,如:棉纱线、麻纱线、再生纤维素纤维纱线、涤纶纱线,织成平纹结构;面料外层的表面积大

于里层,具有冰凉滑爽、单向导湿功能。

8.生活中常涉及场景快速转换,比如

⑴

温暖的商场与寒冷的街道之间转换;

⑵

运动场所与休息室之间的转换;

⑶

闷热的厨房与舒适的会客厅等。场景转换中经常伴随着温度快速转变,所以及其需要开发一款适合多场景环境,能对应人体平衡保暖和散热的面料所制作的衣服。在先现有技术虽然研究了大量的保暖与排汗方案,但是在多场景的生活模式中如何实现高新陈代谢状态下的散热排汗要求与低高新陈代谢状态下的保暖要求相互平衡却鲜有报道。

技术实现要素:

9.本实用新型要解决的技术问题是提供一种多场景热湿舒适性功能针织面料。

10.为了解决上述技术问题,本实用新型采取以下技术方案:

11.一种多场景热湿舒适性功能针织面料,包括适用于多场景的面料本体,面料本体具有服装面和贴肤面,所述面料本体包括第一纱线、第二纱线在内的至少两种纱线,其中一种纱线为吸光发热纱;第一纱线的旦尼尔数与第二纱线的旦尼尔数不同,分为粗纱和细纱;所述粗纱和所述细纱具有结构关系d

粗

:d

细

≥1.2,f

粗

:f

细

≤0.9,d

粗

表示粗纱的旦尼尔数,d

细

表示细纱的旦尼尔数,f

粗

表示粗纱的长丝数,f

细

表示细纱的长丝数;面料本体具有通过粗纱和细纱编织而成的若干个单位循环组织,在一个单位循环组织中粗纱与细纱以2.0≥m

粗

:n

细

≥0.3的比例间隔排列,并且m

粗

≤2.0,n

细

表示细纱的数量,m

粗

表示粗纱的数量,并且粗纱和细纱与外部接触距离形成差异化;通过第一纱线和第二纱线在面料本体内编织形成将辐射能量吸收并转换成热能的功能层,从而形成得到具有能将辐射能量吸收并转换成热能的热舒适功能和液态水面料两面差别化导湿能力(owtc)≥100%的面料本体。

12.作为进一步的方案,所述粗纱的纱线导水能力与所述细纱的纱线导水能力之比为lp

细

:lp

粗

≥1.2。

13.作为进一步的方案,所述面料本体为纬编平纹结构,所述第一纱线为粗纱,且该第一纱线为吸光发热纱;或所述第二纱线为细纱,且该第二纱线为吸光发热纱。

14.作为进一步的方案,所述面料本体为基础双面结构,基础双面结构是指面料本体的服装面和贴肤面的组织结构相同,所述第一纱线为粗纱,且该第一纱线为吸光发热纱,且作为第一纱线的吸光发热纱分布于所述面料本体的服装面和贴肤面;或者所述第二纱线为细纱,且该第二纱线为吸光发热纱,且作为第二纱线吸光发热纱分布于所述面料本体的服装面和贴肤面。

15.作为进一步的方案,所述吸光发热纱在面料本体中的含量大于10%,优选地所述吸光发热纱在面料本体中的含量大于25%。

16.作为进一步的方案,所述吸光发热纱设在所述面料本体的服装面或贴肤面,且覆盖率大于20%,优选所述吸光发热纱在服装面或贴肤面的覆盖率大于30%。

17.作为进一步的方案,所述吸光发热纱为腈纶、涤纶和尼龙中的一种或多种通过添加吸光物质达到具有吸光发热功能的纱线。

18.作为进一步的方案,所述面料本体的服装面和/或贴肤面进行刷毛、磨毛及抓毛的毛效处理形成得到毛绒层。

19.所述得到的面料本体的单向导湿能力owtc≥100%;液体蒸发速率对合成纤维面

料≥1.0ml/hr,液体蒸发速率对纤维素纤维混纺面料≥0.5ml/hr。

20.本实用新型面料可广泛应用于各种服饰,在穿着过程中有如下不同的功能:所述面料本体将辐射能量吸收并转换成热能,同时利用所产生的热能提升面料表面的温度;同时具有湿舒适功能:利用粗纱和细纱与外部接触距离的差异化,使面料具有两面差别化传递与快干的功能;面料在穿着过程中有如下不同的功能:在低新陈代谢阶段,减少热量以辐射形式的散失,并转换成热能以提高面料单位厚度的保暖效果;在高新陈代谢阶段,面料的差别导湿便于将汗液由体表排至面料的外表,提高面料内底的干爽程度,同时利用较高的面料表面温度达到提高液态水蒸发速率的效果;在运动后恢复阶段,利用差别导湿与提高面料温度,更有利于缩短面料干燥过程,减小运动后湿冷的不舒服感觉的时间,从而提升穿着的舒适性。

附图说明

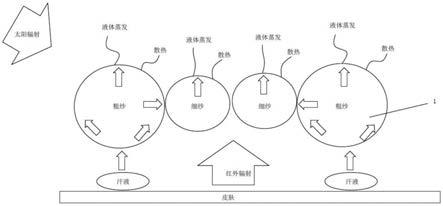

21.图1为本实用新型的原理结构示意图;

22.图2为本实用新型实施例1的结构示意图;

23.图3为本实用新型实施例1的光蓄热性能对比测试曲线;

24.图4为本实用新型实施例2的结构示意图。

具体实施方式

25.为能进一步了解本实用新型的特征、技术手段以及所达到的具体目的、功能,下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述。

26.人们在穿着服饰的时候,会经历多种不同的场景,常见的场景如下表格一所示:

27.表一

[0028][0029]

在以上定义中,低运动量运动,通常可认为是散步或者小型运动,此时运动量通常没达到人体出汗的程度。高运动量如打球、跑步等,在人体皮肤上形成液态汗水。

[0030]

由上表可见,假设环境因素不变的条件下如何实现以较低的面料克重和厚度达到较高的保暖效果;在出汗的情况下保持面料内表面的干爽和通过快速有效地蒸发达到散热效果;并且在恢复期尽快蒸发面料中的水分,为实现此目的,提高面料的热阻是关键。具体分析原理:(1)在环境条件不变和面料厚度不变或减少的前提下,热量以对流及传导方式传递的总量基本不变甚至是在厚度减小的情况下传导散热会进一步增强,因此要减少散热,特别是减少面料的辐射散热是可行的方法之一;(2)同时利用能量转换材料吸收环境中的辐射能量转换成可以感知的热能以提高保暖效果这是另一条途径;(3)出汗后面料中含水,这一些液态水的存在破坏了原先面料的隔热特性降低了热阻增强了散热效果,但是在停止运动的恢复阶段这一特性却又使人感到湿冷与粘身,往往造成感冒。因此面料二面的差别化导湿功能与升高的温度使得汗液的蒸发得到加强,面料干燥时间进一步缩短,从而在运动恢复阶段较快地降低面料中的含水量是第三个重点。

[0031]

为此,如附图1所示,本技术提供了一种多场景热湿舒适性功能针织面料,包括适用于多场景的面料本体1,面料本体1具有服装面和贴肤面,所述面料本体包括第一纱线y1、第二纱线y2在内的至少两种纱线,其中一种纱线为吸光发热纱;第一纱线y1的旦尼尔数与第二纱线y2的旦尼尔数不同,分为粗纱和细纱;所述粗纱和所述细纱具有结构关系d

粗

:d

细

≥1.2,f

粗

:f

细

≤0.9,d

粗

表示粗纱的旦尼尔数,d

细

表示细纱的旦尼尔数,f

粗

表示粗纱的长丝数,f

细

表示细纱的长丝数;面料本体具有通过粗纱和细纱编织而成的若干个单位循环组织,在一个单位循环组织中粗纱与细纱以2.0≥m

粗

:n

细

≥0.3的比例间隔排列,并且m

粗

≤2.0,n

细

表示细纱的数量,m

粗

表示粗纱的数量,并且粗纱和细纱与外部接触距离形成差异化;通过第一纱线y1和第二纱线在面料本体内编织形成将辐射能量吸收并转换成热能的功能层,从而形成得到具有能将辐射能量吸收并转换成热能的热舒适功能和液态水面料两面差别化导湿能力(owtc)≥100%的面料本体。吸光发热纱线主要能够吸收红外光辐射。

[0032]

通过吸光发热纱参与编织形成面料本体,吸光发热纱线接受来自外部环境或人体自身的红外辐射;同时由于纱线有粗细之分,因此当皮肤表面有汗液存在时,粗纱有较大机会接触到液体而发生传递,细纱接触皮肤的机会较低。因此液态水就会经过粗纱向细纱扩散;在服装面的液态水在粗纱与细纱中共同蒸发,因此该结构的面料水分蒸发在面料两面形成差异,从而造成液态水在面料两表面间差别传递。另一个优点是由于粗纱被细纱间隔,因此在贴肤面水可以通过细纱进行扩散,从而降低了皮肤接触被润湿纱线的机会,从而提高了干爽的感觉。

[0033]

所述粗纱的纱线导水能力与所述细纱的纱线导水能力之比为lp

细

:lp

粗

≥1.2,在该比例限定内,可以确保整体的导水性。

[0034]

对于面料的具体结构,面料本体可为纬编平纹结构,所述第一纱线y1为粗纱,且该第一纱线y1为吸光发热纱;或所述第二纱线y2为细纱,且该第二纱线y2为吸光发热纱。

[0035]

或者所述面料本体为基础双面结构,基础双面结构是指面料本体的服装面和贴肤面的组织结构相同,所述第一纱线y1为粗纱,且该第一纱线y1为吸光发热纱,且作为第一纱线y1的吸光发热纱分布于所述面料本体的服装面和贴肤面;或者所述第二纱线y2为细纱,且该第二纱线y2为吸光发热纱,且作为第二纱线y2吸光发热纱分布于所述面料本体的服装面和贴肤面。

[0036]

此外,所述吸光发热纱线为腈纶、涤纶或尼龙等通过添加吸光物质达到吸光发热

功能的纱线或上述材质的混纺纱,优选红外吸光发热纱和全谱热吸光纱。为保证吸光发热纱在最终产品中升温保暖与加快蒸发的功效,吸光发热纱在面料本体的服装面或贴肤面的覆盖率大于20%,优选30%,或在面料本体中的含量大于10%,优选大于25%。由此可以实现红外吸光发热纱在面料中起到足够显著的吸收辐射能并将辐射转化成热能以达到升高面料温度的功效。

[0037]

总体而言,对于吸光发热纱线,可以分布在面料本体内部、服装面或贴肤面,或者同时存在不同表面。对于内衣产品优选应用于内表面,对于外套面料优选应用于外表面,以助更有效地吸收来源于人体或太阳的红外辐射能。

[0038]

吸光发热纱线其材质为腈纶,涤纶或尼龙等通过添加吸光物质达到吸光发热功能的纱线或上述材质与其它纤维与棉等的混纺纱,其特征为对比同规格普通涤纶纱线所制纬编平纹面料,所述吸光发热纱线相同规格面料参照gb/t 18319-2019标准光照持续20分钟平均温度比涤纶参照样品至少高1.5℃

[0039]

作为进一步的方案,所述面料本体的服装面和/或贴肤面进行刷毛、磨毛及抓毛的毛效处理形成得到毛绒层。

[0040]

上述方案中,通过对粗纱和细纱的结构关系的限定,以及编织时粗纱和细纱间隔排列的关系,以基础纬编平纹面料结构为例在一个单位循环组织中粗纱与细纱以2.0≥m

粗

:n

粗

≥0.3的间隔排列,并且m

粗

≤2.0,n

粗

≤6.0。所述粗纱和纱线导水能力与所述细纱的纱线导水能力之比为lp

细

:lp

粗

≥1.2,且d

粗

:d

细

≥1.2,f

粗

:f

细

≤0.9。通过该特定比例的限定,能够更好的实现控制面料中液态水的传递,减少贴肤面水分的聚焦提高皮肤的干爽感。

[0041]

所述得到的面料本体的单向导湿能力owtc≥100%;液体蒸发速率对合成纤维面料≥1.0ml/hr,液体蒸发速率对纤维素纤维混纺面料≥0.5ml/hr。

[0042]

下面以具体的实施例进行举例说明。

[0043]

实施例一

[0044]

如附图2和3所示,面料本体由第一纱线y1为涤纶75d/30f的粗纱和第二纱线y2为涤纶50d/60f的细纱编织形成单面平纹面料。其中,将细纱采用吸光发热纱线粗纱为非吸光发热纱线。粗纱的纱线导水能力与细纱的纱线导水能力之比为lp

细

:lp

粗

≥1.2,且d

粗

:d

细

=1.5,满足大于1.2的条件,f

粗

:f

细

=0.5,满足小于0.9的条件。在一个单位循环组织中粗纱与细纱以2.0≥m

粗

:n

细

≥0.3之比例间隔排列,本实施例中,m

粗

=1,n

细

=1,形成具有多场景热舒适功能和液态水面料两面差别化导湿能力(owtc)≥100%的面料本体。此时,吸光发热纱(细纱即第二纱线y2)在面料本体中含量为72%,吸光发热纱同时分布在服装面和贴肤面,并且在服装面和贴肤面的覆盖率均为52%。

[0045]

参照gb/t 18319-2019标准光照持续20分钟进行蓄热测试对比如下:

[0046]

对比样品:第一纱线y1和第二纱线y2均采用涤纶75d/30f的粗纱编织成的平纹纬编结构面料,该对比样品的蓄热测试数据如下表二如下:

[0047]

表二

[0048][0049][0050]

本技术实施例1的蓄热测试数据如下表三所示:

[0051]

表三

[0052][0053]

由上述实验数据可知,先以平纹纬编结构对该纱线进行性能确定,对比同规格普通涤纶纱线所制纬编平纹织物,吸光发热纱线相同规格面料参照gb/t 18319-2019标准光照持续20分钟平均温度比涤纶参照样品温度升高达2.5℃,满足至少高1.5℃的要求。

[0054]

由于吸光发热纱线无论处于织物的贴肤面或服装面都能接受到来自环境或人体自身的光线辐射。面料本体将辐射能量吸收并转换成热能,同时利用所产生的热能提升面料本体表面的温度,从而可以提高蒸发效率,实现快干的功能目的。

[0055]

同时由于纱线有粗细之分,因此当皮肤表面有汗液存在时,粗纱线有较大机会接触到液体而发生传递,细纱线接触皮肤的机会较低。因此液态水就会经过粗纱线向细纱线扩散;在织物服装面液态水在粗纱与细纱中共同蒸发,因此该结构织物水分蒸发面料在织物两面形成差异,从而造成液态水在织物两表面间差别传递。另一个优点是由于粗纱被细纱间隔,因此在贴肤面水需要通过细纱进行扩散,从而降低了皮肤接触被润湿纱线的机会而提高了干爽的感觉,实现液态水织物两面差别化传递与快干之功能。

[0056]

在本实例中,针织面料按标准aatcc 195“liquid moisture management properties of textile fabrics纺织品的液体水分管理性能”进行了测量。本次所测量的面料本体其单向导湿能力owtc(one way transport capability)为205%。

[0057]

在本实例中,针织面料按标准aatcc 201检测其液态水蒸发速率为1.32ml/hr。

[0058]

实施例二

[0059]

如图4所示,面料本体由第一纱线y1:涤纶50d/48f的粗纱和第二纱线y2:涤纶40d/72f的细纱编织形成双面平纹面料。其中,细纱采用吸光发热纱。本实例中:粗纱的纱线导水能力与细纱的纱线导水能力之比为lp

细

:lp

粗

≥1.2,且d

粗

:d

细

=1.25,f

粗

:f

细

=0.667,均在限定条件内。在一个单位循环组织中粗纱与细纱以2.0≥m

粗

:n

细

≥0.3之比例间隔排列,本实施例中,m

粗

=1,n

细

=1,形成具有热舒适功能和液态水织物两面差别化导湿能力(owtc)≥100%的面料本体。此时,吸光发热纱在面料本体中含量为68%,吸光发热纱分布在面料本体的服装面和贴肤面,并且覆盖率均为48%。

[0060]

在本实例中,针织面料按标准aatcc 195“liquid moisture management properties of textile fabrics纺织品的液体水分管理性能”进行了测量。本次所测量的面料本体其单向导湿能力owtc(one way transport capability)为270%。在本实例中,针织面料按标准aatcc 201检测其液态水蒸发速率为1.21ml/hr。

[0061]

同理,参照gb/t 18319-2019标准20分钟进行蓄热测试对比。由于吸光发热纱线无论处于织物的贴肤面或服装面都能接受到来自环境或人体自身的光线辐射。面料本体将辐射能量吸收并转换成热能,同时利用所产生的热能提升面料本体表面的温度,对比同规格普通涤纶纱线所制纬编平纹织物,吸光发热纱线相同规格面料参照gb/t 18319-2019标准20分钟平均温度比涤纶参照样品至少高1.5℃。

[0062]

综上所述,面料本体在穿着过程中有如下不同的功能:在低新陈代谢阶段,减少热量以辐射形式的散失,并转换成热能以提高织物单位厚度的保暖效果;在高新陈代谢阶段,织物的差别导湿便于将汗液由体表排至织物的外表,提高织物内底的干爽程度,同时提高液态水蒸发速率;在运动后恢复阶段利用差别导湿与提高织物温度更有利于缩短织物干燥过程减小运动后湿冷的不舒服感觉。

[0063]

需要说明的是,以上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,但是凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1