一种抗静电涤纶梭织面料及其制备方法与流程

1.本技术涉及涤纶面料领域,尤其是涉及一种抗静电涤纶梭织面料及其制备方法。

背景技术:

2.由于涤纶纤维的聚酯分子间通过共价键结合,既不能电离,也不具有传导电子的能力,在收到摩擦后容易产生并积聚电荷;再加上涤纶纤维中缺乏极性基团,亲水性差,致使电荷难以消散,容易产生静电。

3.在织物的后整理中,为提高涤纶纤维织物的导电性,减少静电积聚产生的危害,通常可将纳米尺度的金属粒子或具有半导体性质的金属氧化物负载于织物表面,以促进电荷的消散。但纳米粒子的高表面能,导致其极易发生团聚,难以分散,不利于发挥其抗静电作用。

技术实现要素:

4.为促进纳米导电粒子的分散,充分提高涤纶梭织面料的抗静电能力,本技术提供了一种抗静电涤纶梭织面料及其制备方法。

5.第一方面,申请提供一种抗静电涤纶梭织面料,其由包括如下重量份原料的抗静电整理剂整理得到:水性胶粘剂:5~15份;氧化石墨烯:0.1~1份;助剂:0.1~3份;水:90~110份;改性纳米导电粒子:0.1~1份;所述改性纳米导电粒子由纳米导电粒子与巯基-聚乙二醇-氨基水溶液共混得到,所述纳米导电粒子与巯基-聚乙二醇-氨基的质量比为1:(2~4);所述纳米导电粒子为金属或具有半导体性质的金属氧化物。

6.通过采用上述技术方案,通过将巯基-聚乙二醇-氨基附着于纳米导电粒子表面,能够显著的降低其表面能,促进其分散,同时能够有效提高纳米导电粒子与织物的连接强度,使其不易脱落,具有更为优异的耐久性。

7.具体的,巯基-聚乙二醇-氨基同时含有巯基和氨基,其巯基通过配位作用与纳米导电粒子表面形成化学键合,氨基能够与水性胶粘剂的活性基团键合,从而增强导电粒子在面料上的附着力。同时,巯基-聚乙二醇-氨基在导电粒子表面的附着,有利于抑制其团聚趋势,且由于peg间隔基具有较强的亲水性,可有效促进其分散,提高整理后面料的导电性能。另外,peg间隔基极易通过氢键与空气中的水分结合形成导电通道,提高面料抗静电效果。

8.优选的,以重量份数剂,所述抗静电整理剂的原料还包括1~3份的氨基硅烷低聚物和0.5~1份的戊二醛。

9.通过采用上述技术方案,氨基硅烷低聚物的偶联作用,能够有效增强导电粒子与面料纤维的连接强度,降低水洗或摩擦导致的脱落现象,保障其抗静电作用的耐久性。戊二醛能够分别与巯基-聚乙二醇-氨基和氨基硅烷低聚物的活性氨基交联,从而有效增强纳米导电粒子的附着力,并形成网络结构,增强抗静电整理剂的耐水洗性能。

10.优选的,所述氨基硅烷低聚物按照如下方法制备得到:水解:将氨基硅烷偶联剂加入乙醇中,搅拌均匀得到混物液,将混物液加热至55~75℃,滴入乙醇和水混合物,得到水解产物;聚合:将水解产物升温至90~100℃,进行聚合反应,2~4h得初聚物;然后将初聚物继续升温至120~130℃,进行二次聚合,1~2h后完成聚合,降至室温,得到氨基硅烷低聚物。

11.通过采用上述技术方案,氨基硅烷低聚物经水解缩聚后,形成低聚物,其分子链上含有较高密度的氨基,能够有效提高其与纳米导电粒子、面料纤维的连接强度,同时,提高交联密度,降低纳米导电粒子脱落的概率,提高其耐久性。

12.优选的,所述氨基硅烷偶联剂包括γ―氨丙基三甲氧基硅烷、γ―氨丙基三乙氧基硅烷、n-(β-氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷、n-(β-氨乙基)-γ-氨丙基三乙氧基硅烷、n-(2-氨乙基)-3-氨丙基甲基二甲氧基硅烷、n-(2-氨乙基)-3-氨丙基甲基二乙氧基硅烷中的一种或几种。

13.上述技术方案包含单氨基和多氨基硅烷偶联剂,能够有效水解聚合,得到高偶联作用的硅烷低聚物。

14.优选的,所述氧化石墨烯为改性氧化石墨烯,且按照如下方法制得:将十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐溶解于3~5wt%的硫酸溶液中加入氧化石墨烯,加热并进行酯化反应,反应结束后,过滤干燥,得到改性氧化石墨烯。

15.通过采用上述技术方案,将十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐接枝于氧化石墨烯中,得到具有突出抗静电性能的改性氧化石墨烯,进而提高梭织面料的抗静电能力。

16.氧化石墨烯的片层上含有较多的羟基、羧基等活性基团,在酸性加热条件下,其能够与十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐中的羟基发生酯化反应,从而实现接枝。氧化石墨烯具有较为优异的导电能力,能够在面料上形成导电通路起到抗静电作用;而接枝于氧化石墨烯上的十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐,其有强烈形成水化物的趋势,能够在吸收水分的同时解离成离子,导电效果较好。两者协同配合,能够取得更为积极的抗静电效果。

17.优选的,所述氧化石墨烯与十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐的质量比为1:(0.5~2)。

18.通过采用上述配比范围,促进十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐在氧化石墨烯表面的充分反应,得到具有突出抗静电效果的改性氧化石墨烯。

19.优选的,所述纳米导电粒子采用银粉、铁粉、铝粉、锌粉、四氧化三铁、氧化镁、氧化锌中的一种或几种。

20.通过采用上述技术方案,利用上述纳米尺度的金属粉末或具有半导体性质的金属氧化物,有效改善梭织涤纶面料的抗静电效果。

21.优选的,所述助剂包括分散剂、柔软剂与抗菌剂中的一种或几种。

22.在制备过程中,可根据产品性能需要添加其他纺织功能助剂。

23.优选的,所述氧化石墨烯的粒径为200~500nm。

24.通过采用上述纳米尺度的氧化石墨烯,有助于形成导电通路。

25.第二方面,本技术提供一种一种抗静电涤纶梭织面料的制备方法,包括如下步骤:抗静电整理剂制备:将水性胶粘剂、氧化石墨烯、改性纳米导电粒子和其他原料加入水中,混合均匀,得到抗静电整理剂;整理:采用抗静电整理剂对涤纶梭织面料进行二浸二轧处理,处理完成后进行烘干,得到抗静电涤纶梭织面料。

26.通过采用二浸二轧工艺,将抗静电整理剂负载至面料纤维或其纤维之间,得到具有优异抗静电性能和耐久性能的涤纶梭织面料。

27.综上所述,本技术具有如下有益效果:1、本技术通过采用巯基-聚乙二醇-氨基对纳米导电粒子进行改性,有效促进了纳米导电粒子在面料表面的分散,从而提高了其导电性能。

28.2、本技术通过采用氨基硅烷低聚物与戊二醛,实现了氨基硅烷低聚物与改性纳米导电粒子的交联,显著增强了改性纳米导电粒子在面料上的附着力,提高了其耐水洗性能,降低了其在外力作用下脱落的概率。

29.3、通过采用十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐对氧化石墨烯进行接枝改性,进一步提高了涤纶梭织面料的导电性,减少了静电积聚的现象。

具体实施方式

30.改性纳米导电粒子的制备例制备例1-1,一种改性纳米导电粒子,按照如下方法制备得到:将3

㎏

巯基-聚乙二醇-氨基(分子量400)加入水中,搅拌均匀,配制成20wt%的水溶液,将0.3

㎏

纳米银和0.7

㎏

氧化锌加入水溶液中,搅拌30min,得到改性纳米导电粒子。

31.制备例1-2,一种改性纳米导电粒子,按照如下方法制备得到:将2

㎏

巯基-聚乙二醇-氨基(分子量600)加入水中,搅拌均匀,配制成10wt%的水溶液,将0.1

㎏

纳米铝和0.9

㎏

氧化镁加入水溶液中,搅拌30min,得到改性纳米导电粒子。

32.制备例1-3,一种改性纳米导电粒子,按照如下方法制备得到:将4

㎏

巯基-聚乙二醇-氨基(分子量200)加入水中,搅拌均匀,配制成30wt%的水溶液,将0.6

㎏

锌粉和0.4

㎏

氧化镁加入水溶液中,搅拌30min,得到改性纳米导电粒子。

33.氨基硅烷低聚物的制备例制备例2-1,一种氨基硅烷低聚物,按照如下方法制备得到:水解:将1

㎏

γ―氨丙基三甲氧基硅烷加入0.2

㎏

乙醇中,搅拌均匀得到混物液,将混物液加热至65℃,滴入0.1

㎏

乙醇和0.05

㎏

水的混合物,得到水解产物;聚合:将水解产物升温至95℃,进行聚合反应,3h后得到初聚物;然后将初聚物继续升温至120℃,进行二次聚合,1.5h后完成聚合,降至室温,得到氨基硅烷低聚物。

34.制备例2-2,一种氨基硅烷低聚物,按照如下方法制备得到:水解:将1

㎏

n-(β-氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷加入0.3

㎏

乙醇中,搅拌均匀得到混物液,将混物液加热至55℃,滴入0.1

㎏

乙醇和0.1

㎏

水的混合物,得到水解产物;聚合:将水解产物升温至100℃,进行聚合反应,4h后得到初聚物;然后将初聚物继

续升温至130℃,进行二次聚合,1h后完成聚合,降至室温,得到氨基硅烷低聚物。

35.制备例2-3,一种氨基硅烷低聚物,按照如下方法制备得到:水解:将1

㎏

γ―氨丙基三乙氧基硅烷加入0.25

㎏

乙醇中,搅拌均匀得到混物液,将混物液加热至75℃,滴入0.3

㎏

乙醇和0.1

㎏

水的混合物,得到水解产物;聚合:将水解产物升温至90℃,进行聚合反应,2h后得到初聚物;然后将初聚物继续升温至130℃,进行二次聚合,2h后完成聚合,降至室温,得到氨基硅烷低聚物。

36.改性氧化石墨烯的制备例制备例3-1,一种改性氧化石墨烯,按照如下方法制备得到:将1.6

㎏

十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐溶解于4wt%的硫酸水溶液中,然后加入1

㎏

氧化石墨烯,在95℃下加热3h,进行酯化反应,反应结束后过滤,50℃下干燥,得到改性氧化石墨烯。

37.制备例3-2,一种改性氧化石墨烯,按照如下方法制备得到:将0.5

㎏

十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐溶解于5wt%的硫酸水溶液中,然后加入1

㎏

氧化石墨烯,在100℃下加热3h,进行酯化反应,反应结束后过滤,50℃下干燥,得到改性氧化石墨烯。

38.制备例3-3,一种改性氧化石墨烯,按照如下方法制备得到:将2

㎏

十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐溶解于3wt%的硫酸水溶液中,然后加入1

㎏

氧化石墨烯,在90℃下加热4h,进行酯化反应,反应结束后过滤,50℃下干燥,得到改性氧化石墨烯。实施例

39.实施例1,一种抗静电涤纶梭织面料,按照如下步骤制备得到:抗静电整理剂制备:将水性丙烯酸乳液、制备例3-1制得的改性氧化石墨烯、制备例1-1制得的改性纳米导电粒子、制备例2-1制得的氨基硅烷低聚物、聚乙二醇400(分散剂)加入水中,搅拌30min,再加入戊二醛,继续搅15min得到抗菌整理液;整理:按照1:10的浴比,将涤纶梭织面料浸渍于抗静电处理剂中,升温至45℃,30min后取出进行轧压,轧余率为80%;重复一次上述操作,完成二浸二轧,于110℃下烘干,得到抗静电涤纶梭织面料。

40.实施例2,一种抗静电涤纶梭织面料,按照如下步骤制备得到:抗静电整理剂制备:将聚乙烯醇、制备例3-2制得的改性氧化石墨烯、制备例1-2制得的改性纳米导电粒子、制备例2-2制得的氨基硅烷低聚物、聚乙二醇400(分散剂)加入水中,搅拌20min,再加入戊二醛,继续搅10min得到抗菌整理液;整理:按照1:15的浴比,将涤纶梭织面料浸渍于抗静电处理剂中,升温至50℃,25min后取出进行轧压,轧余率为80%;重复一次上述操作,完成二浸二轧,于105℃下烘干,得到抗静电涤纶梭织面料。

41.实施例3,一种抗静电涤纶梭织面料,按照如下步骤制备得到:抗静电整理剂制备:将水性丙烯酸乳液、制备例3-3制得的改性氧化石墨烯、制备例1-3制得的改性纳米导电粒子、制备例2-3制得的氨基硅烷低聚物、聚乙二醇400(分散剂)加入水中,搅拌30min,再加入戊二醛,继续搅10min得到抗菌整理液;整理:按照1:10的浴比,将涤纶梭织面料浸渍于抗静电处理剂中,升温至50℃,

20min后取出进行轧压,轧余率为80%;重复一次上述操作,完成二浸二轧,于120℃下烘干,得到抗静电涤纶梭织面料。

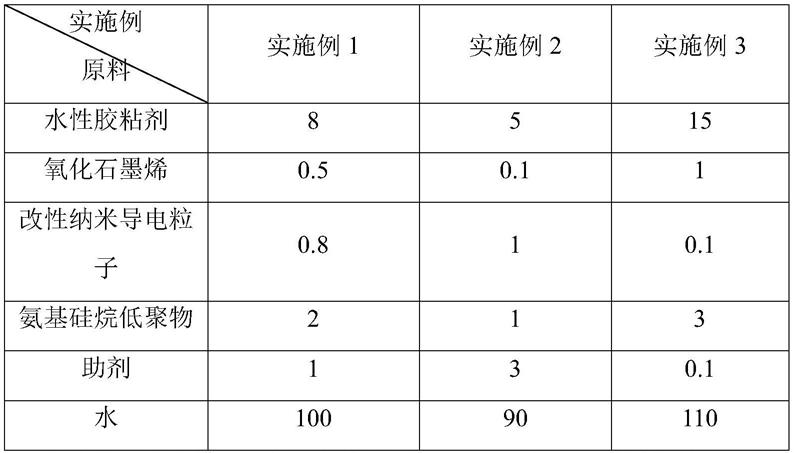

42.表1、实施例1~3中各原料的配比实施例4,一种抗静电涤纶梭织面料,与实施例1的区别在于,采用等量γ―氨丙基三甲氧基硅烷代替制备例2-1制得的氨基硅烷低聚物。

43.实施例5,一种抗静电涤纶梭织面料,与实施例1的区别在于,抗静电整理剂的原料中,不加入氨基硅烷低聚物。

44.实施例6,一种抗静电涤纶梭织面料,与实施例1的区别在于,抗静电整理剂的原料中,不加入戊二醛。

45.实施例7,一种抗静电涤纶梭织面料,与实施例1的区别在于,抗静电整理剂的原料中,不加入戊二醛和氨基硅烷低聚物。

46.实施例8,一种抗静电涤纶梭织面料,与实施例1的区别在于,抗静电整理剂的原料中,采用等量未改性的氧化石墨烯代替制备例3-1制得的改性氧化石墨烯。

47.实施例9,一种抗静电涤纶梭织面料,与实施例7的区别在于,抗静电整理剂的原料中,采用等量未改性的氧化石墨烯代替制备例3-1制得的改性氧化石墨烯。

48.实施例10,一种抗静电涤纶梭织面料,与实施例1的区别在于,抗静电整理剂的原料中,采用等量十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐代替制备例3-1制得的改性氧化石墨烯。

49.实施例11,一种抗静电涤纶梭织面料,与实施例1的区别在于,抗静电整理剂的原料中,采用等量十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐和氧化石墨烯(质量比为1:1)代替制备例3-1制得的改性氧化石墨烯。

50.对比例对比例1,一种抗静电涤纶梭织面料,与实施例1的区别在于,抗静电整理剂的原料中,采用等量未改性的纳米导电粒子代替制备例1-1制得的改性纳米导电粒子。

51.对比例2,一种抗静电涤纶梭织面料,与实施例1的区别在于,抗静电整理剂的原料中,未添加改性纳米导电粒子和氧化石墨烯。

52.性能检测试验

实验1:面料抗静电性能检测试验方法:采用织物感应式静电测试仪,在相对湿度为65

±

5%,温度为23

±

2℃的环境中进行测试。其中,转盘转速为1500r/min,针形电极与试样之间放电距离为20

±

5mm,测试探头与试样之间的测量间距为15

±

5mm。

53.表2、面料抗静电性能测试结果实验结果分析:(1)结合实施例1~11和对比例1并结合表2可以看出,本技术通过采用巯基-聚乙二醇-氨基对纳米导电粒子进行表面修饰,能够有效提高面料的抗静电性能。其原因可能在于,巯基-聚乙二醇的氨基通过配位键与金属纳米导电粒子键合,从而吸附于纳米导电粒子表面,起到空间位阻作用,有效抑制纳米导电粒子的团聚趋势;同时,其氨基和peg间隔基的亲水性能够促进纳米导电粒子在整理剂体系中的充分分散,从而在整理后形成良好的导电通路,提高面料的抗静电性能。

54.(2)结合实施例1和实施例8~11并结合表2可以看出,采用十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐对氧化石墨烯进行改性,能够有效提高面料的抗静电效果,且相比于单独采用两者中的一种或其组合,其效果均更为突出。其原因可能在于,氧化石墨烯本身具有较为优异的导电能力,能够在面料上形成导电通路起到抗静电作用。而十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐,其有强烈形成水化物的趋势,能够在吸收水分的同时解离成离子,导电效果较好。由于氧化石墨烯的片层上含有较多的羧基基团,在酸性加热条件下,其能够与十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐中的羟基发生酯化反应,从而实现接枝。接枝于后的改性氧化石墨烯,具有两种实现抗静电作用的路径,两种路径能够协同配合,取得更为积极的抗静电效果。

55.实验2:面料抗静电耐久性测试(1)耐水洗性能:参照gb/t 3921-2008《纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度》中的规定,皂洗10次,洗涤结束后烘干试样,按照实验1中的方法再次测量其静电压和半衰期。

56.(2)耐磨性能:参照gb/t 3920-2008《纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度》中的规定进行实验,采用耐摩擦色牢度测试仪,将调湿后的试样平放在摩擦头上,使试样的经向与摩

擦头的运行方向一致。摩擦头运行速度为每秒1次往复摩擦循环,本实验共摩擦10个循环。测试仪摩擦动程为104mm,施加的向下压力为9n。摩擦循环结束后取下试样,按照实验1中的方法再次测量其静电压和半衰期。

57.表3、面料抗静电耐久性测试实验结果分析:(1)结合实施例1和实施例4~7并结合表3可以看出,实施例1中通过采用氨基硅烷低聚物和戊二醛,能够显著提高面料的抗静电耐久性,且相比于采用氨基硅烷偶联剂和戊二醛,其效果尤为突出。其原因可能在于,氨基硅烷低聚物可通过水解后的硅醇基团附着于纳米导电粒子表面,其高密度的活性氨基与水性胶粘剂连接,增强其在面料表面的附着力。同时,在戊二醛的交联作用下,氨基硅烷低聚物能够自交联或与巯基-聚乙二醇-氨基交联,从而形成网络结构,提高其耐水性和耐磨性,从而提高其抗静电耐久性。

58.本具体实施例仅仅是对本技术的解释,其并不是对本技术的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本技术的权利要求范围内都受到专利法的保护。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1