防走光针织坯布的制作方法

1.本实用新型涉及纺织面料技术领域,更具体地说,它涉及一种防走光针织坯布。

背景技术:

2.面料,通过将纤维加捻形成单纱,再将单纱加捻或者复合加捻,形成单纱,再将单纱通过针织或者梭织的方式按照特定的纺织结构形成的编织物,不同的面料具有不同的风格以及功能。

3.在使用时,由于针织物通常纺织时较为宽松,使得在穿着时,容易拉动线圈,使得线圈变形,使得纱线出现间距增大,致使面料防光性能减低的问题

4.本实用新型提出一种新的技术方案来解决针织面料穿着时容易出现透光的问题。

技术实现要素:

5.针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种防走光针织坯布,通过在面料本体上设置较多弯曲程度大的沉降弧一,使得弹性纱由于自身的弹性,产生作用力,使得蓬松纱之间相互靠近,使得面料本体表面丰满,具有较好的遮光性能。

6.本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种防走光针织坯布,包括面料本体,其特征在于:所述面料本体上设置有伸张部以及蓬松部,所述伸张部与蓬松部之间存在有施力斜面,所述伸张部对蓬松部施加一个相互远离的作用力。

7.通过采用上述技术方案,通过设置伸张部以及蓬松部,并且使得伸张部对蓬松部施加一个相互远离的作用力,并且设置施力斜面,使得蓬松部之间相互挤压,使得面料上蓬松部处具有较好的纺织密度,从而使得面料本体具有较好的防光性能。

8.本实用新型进一步设置为:所述面料本体上存在沉降弧一以及沉降弧二,所述沉降弧一的弯曲程度大于沉降弧二的弯曲程度,所述沉降弧一的数量大于沉降弧二的数量。

9.通过采用上述技术方案,通过设置两种弯曲程度的沉降弧一以及沉降弧二,使得弯曲程度较大的沉降弧一产生一个沿垂直于沉降弧一垂直方向的作用力,使得勾连在沉降弧一处的线圈受到作用力,沉降弧一的数量大于沉降弧二的数量,使得内部产生较大的作用力。

10.本实用新型进一步设置为:所述面料本体采用高强纱、蓬松纱以及弹性纱针织而成,所述蓬松纱设置在弹性纱的两侧,所述弹性纱上的沉降弧一的数量大于蓬松纱上的沉降纱一。

11.通过采用上述技术方案,通过在弹性纱上设置较多沉降弧一,使得弹性纱一上产生更大的弹性作用力,使得位于弹性纱两侧的蓬松纱更加简单的朝向两侧位移,使得面料本体更加丰满,面料的防光性能更好。

12.本实用新型进一步设置为:所述高强纱设置在弹性纱远离线圈一侧。

13.通过采用上述技术方案,通过将高强纱设置在弹性纱远离线圈的一侧,使得高强纱限制弹性纱在其长度方向上的变形,使得弹性纱产生形变时,弹性纱的作用力更加集中

的作用在蓬松纱上,使得蓬松纱更加紧密。

14.本实用新型进一步设置为:所述面料本体采用螺纹型复合组织纺织而成,所述面料本体编织的花型以四成圈系统为一循环,所述第一成圈系统上针高踵针与全部下针编织一行不完全罗纹,所述第二成圈系统上针高踵针编织一行变化平针,所述第三成圈系统上针高踵针与全部下针编织另一行不完全罗纹,所述第四成圈系统上针高踵针与全部下针编织第三种不完全罗纹。

15.通过采用上述技术方案,通过上述纺织方式,使得面料本体上出现较多的沉降弧一,通过设置三种罗纹配合,使得罗纹上出现较多的沉降弧一,从而使得面料本体上蓬松纱相互靠近,使得面料本体具有较好的防光性能。

16.本实用新型进一步设置为:所述高强纱采用棉纤维以及涤纶纤维加捻而成,所述弹性纱采用棉纤维以及氨纶纤维加捻而成,所述蓬松纱采用聚丙烯腈纤维加捻而成。

17.通过采用上述技术方案,棉纤维以及涤纶纤维加捻而成的高强纱具有较好的强度,同时使得高强纱上具有较多的棉纤维,使得高强纱上具有始终的舒适性能,通过棉纤维以及氨纶纤维加捻而成的弹性纱,使得面料具有较好的弹性以及舒适性能,通过在高强纱以及弹性纱上设置棉纤维,使得三种纱线上均容易出现绒毛,使得绒毛完成纱线之间间隙的遮挡,使得面料具有较好的遮光性能,采用聚丙烯腈纤维的蓬松纱具有较好的蓬松效果,同时具有较好的耐光性能。

18.综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

19.通过在弹性纱的两侧设置蓬松纱,使得弹性纱产生的作用力,使得蓬松纱受到一个相互靠近的作用力,使得蓬松纱之间接触的更加紧密,使得面料具有较好的遮光性能,通过设置高强纱,使得高强纱限制弹性纱的变形,使得弹性纱的变形集中在较短的距离内,使得产生弹性变形时作用力集中在蓬松纱上,使得蓬松纱更为集中,通过设置多种罗纹,使得罗纹之间相互配合,使得不同罗纹填充在组织的不同位置,使得面料本体具有更好的防光性能。

附图说明

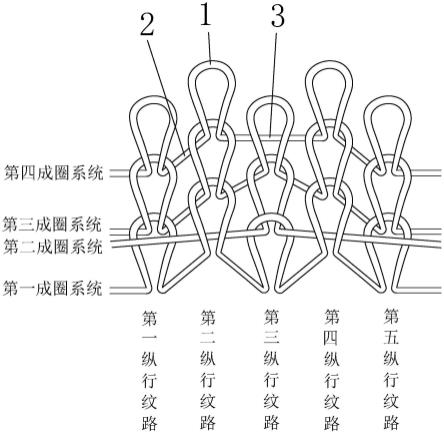

20.图1为本实用新型的结构示意图。

21.图中:1、面料本体;2、沉降弧一;3、沉降弧二。

具体实施方式

22.下面结合附图和实施例,对本实用新型进行详细描述。

23.实施例:一种防走光针织坯布,如图1所示,包括面料本体1,面料本体1上设置有伸张部以及蓬松部,面料本体1采用高强纱、蓬松纱以及弹性纱针织而成,面料本体1采用四成圈系统完成纺织,第一成圈系统为蓬松纱。第二成圈系统为高强纱,第三成圈系统为弹性纱,第四成圈系统为蓬松纱。

24.如图1所示,面料本体1采用螺纹型复合组织纺织而成,面料本体1编织的花型以四个成圈系统为一循环,第一成圈系统上针高踵针与全部下针编织一行不完全罗纹,第二成圈系统上针高踵针编织一行变化平针,第三成圈系统上针高踵针与全部下针编织另一行不完全罗纹,第四成圈系统上针高踵针与全部下针编织第三种不完全罗纹,第一成圈系统线

圈中心连线为倒“w”形,第二成圈系统存在一个线圈,第三成圈系统线圈中心连线为倒“v”形,第四成圈系统中心连线为弧形,通过上述纺织方式,使得面料本体1上出现两种弯曲程度不同的沉降弧一2以及沉降弧二3,沉降弧一2的弯曲程度大于沉降弧二3的弯曲程度,由于沉降弧一2在编织时弯曲程度较大,使得沉降弧一2在成圈纱线自身弹力的作用下回复原状,使得沉降弧一2形成面料本体1上的伸张部,使得沉降弧一2自身形成施力斜面,使得与其套设的线圈朝向两侧运动,第一成圈系统以及第三成圈系统上的线圈处于两侧的线圈朝向两侧伸展,使得第一纵行纹路、第三纵行纹路以及第五纵行纹路更加清晰,织物幅宽增大,表面丰满,

25.如图1所示,第一成圈系统具有三个成圈系统、第二成圈系统无沉降弧一2,第三成圈系统具有四个沉降弧一2,第四成圈系统具有两个沉降弧一2,致使第三成圈系统上具有较多的沉降弧一2,使得第三成圈系统推动与其相连的第四成圈系统朝向两侧运动,使得面料本体1在一个组织循环的左上角以及右上角更加集中,使得面料本体1更加集中,使得面料本体1具有更好的遮光性能,同时第三成圈系统使得第一成圈系统朝向两侧伸张,使得第一成圈系统更加均匀分布,使得第一成圈系统分布处均有较好的遮光性能。

26.如图1所示,第一成圈系统为蓬松纱,第二成圈系统为高强纱,第三成圈系统为弹性纱,第四成圈系统为蓬松纱,由于第二成圈系统为变化平针且线圈分布较少,采用高强纱制作时,使得面料本体1难以发生变形,致使在第三成圈系统变形时,难以使得面料发生较大形变,使得弹性作用力较为集中的作用在第一成圈系统以及第四成圈系统上,使得纱线分布更加细密,第一成圈系统以及第四成圈系统采用蓬松纱制成,形成面料本体1上的蓬松部,使得蓬松部更加集中,增加面料本体1的遮光性能。

27.如图1所示,高强纱采用棉纤维以及涤纶纤维加捻而成,棉纤维以及涤纶纤维加捻而成的高强纱具有较好的强度,同时使得高强纱上具有较多的棉纤维,使得高强纱上具有始终的舒适性能,弹性纱采用棉纤维以及氨纶纤维加捻而成,通过棉纤维以及氨纶纤维加捻而成的弹性纱,使得面料具有较好的弹性以及舒适性能,蓬松纱采用聚丙烯腈纤维加捻而成,通过在高强纱、弹性纱以及设置棉纤维,使得三种纱线上均容易出现绒毛,使得绒毛完成纱线之间间隙的遮挡,使得面料具有较好的遮光性能以及舒适性能,蓬松纱采用聚丙烯腈纤维,具有较好的柔软性能以及耐光性能,且具有较好的弹性以及保暖性能。

28.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思成圈系统下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1