一种建筑物打孔后孔位固定结构的制作方法

[0001]

本实用新型涉及建筑技术领域,具体为一种建筑物打孔后孔位固定结构。

背景技术:

[0002]

建筑物建筑完成后,使用者会根据使用的需求对建筑物钻孔操作,为避免对建筑物钻孔时对建筑物的承重梁以及水电线路造成破损,使用者会根据建筑物的建筑框架进行钻孔,但是对建筑物钻孔后并没有特别的对钻孔位置进行固定,对于大口径的钻孔孔径,目前采用与钻孔内部直径对应的的卡圈卡入钻孔位置,对钻孔位置遮挡,避免钻孔处影响建筑物的外观,但是卡圈并没有对建筑物对应钻孔位置周边固定,在钻孔内部长时间穿设的物体使用后,由于穿设物体的重量极易对钻孔位置周边的墙壁造成损坏,影响建筑物美观的同时,影响建筑物钻孔对应墙壁使用的承重力度。

[0003]

现有专利申请号201120048760.1中公开了一种建筑结构开孔洞后增强度装置,其采用在孔洞的外周处设置一个与孔洞形状相同的金属加强环,所述的金属加强环分别与建筑结构内的金属结构固接,通过金属加强环与孔洞内部穿设支撑时,金属加强环的重量对孔洞内底部支撑,增加了建筑物墙壁开设孔洞后对孔洞内部物体承重的重量,不能对孔洞周边墙壁防护的同时,加快了墙壁对应孔洞下方位置损坏的速度。

技术实现要素:

[0004]

本实用新型的目的在于提供一种建筑物打孔后孔位固定结构,具备便于对建筑物钻孔位置固定,并对钻孔位置周边对应的墙壁固定防护,避免孔洞内部穿设的物体长时间使用后对孔洞下方下压,有效保护墙壁完整性的优点,解决了对建筑物打孔后影响打孔墙壁承重力度,以及对比文件中金属加强环对孔洞无法防护的同时对孔洞造成下压,造成墙壁破损的问题。

[0005]

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种建筑物打孔后孔位固定结构,包括固定圈、防护筒和孔洞,所述固定圈内部开设有小于孔洞内径的穿设孔,所述穿设孔内部通过固定圈设置有固定圈一体结构的伸缩支杆,所述伸缩支杆的末端固定安装有内衬筒,所述固定圈对应穿设孔的端面设置有螺旋筒座,所述防护筒的内壁与螺旋筒座的外壁螺旋固定套装,所述螺旋筒座的内部螺旋安装有螺旋筒座二,并通过螺旋筒座二的末端固定安装有与固定圈结构一致的固定圈二,所述固定圈和固定圈二相对端面对应穿设孔的周边设置有软胶垫圈。

[0006]

优选的,所述固定圈和固定圈二相对端面的周边设置有软胶圈,所述软胶圈相对呈弧状设置。

[0007]

优选的,所述伸缩支杆采用套筒结构设置,所述伸缩支杆设置有四组,并分别对应内衬筒外壁的四个不同方位设置。

[0008]

优选的,所述内衬筒的外壁对应伸缩支杆的末端固定设置有套座,所述伸缩支杆的末端与套座内部固定安装。

[0009]

优选的,所述固定圈和固定圈二的外壁固定设置有摩擦凸起。

[0010]

与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0011]

1、本实用新型固定圈通过螺旋筒座螺旋安装固定圈二,并在固定圈和固定圈二内部对应穿设孔通过伸缩支杆安装内衬筒,孔洞根据使用的需要开始在墙壁上,在对建筑物墙壁钻孔后,将固定圈内侧通过螺旋筒座的外部对防护筒螺旋套装承接,固定圈通过螺旋筒座带动防护筒对孔洞内部,墙壁对应孔洞的另一端固定圈二通过螺旋筒座二穿入孔洞内部,并通过螺旋筒座二与螺旋筒座内壁螺旋固定安装,对固定圈二螺旋转动,使固定圈二内壁与墙壁对应孔洞的周边紧密贴服,对墙壁固定防护,在钻孔墙壁过后或者钻孔位置建筑物较高位置不便于对墙壁外侧的孔洞防护时,固定圈通过螺旋筒座带动防护筒卡入孔洞内部,螺旋转动固定圈,使固定圈随着与防护筒内壁螺旋安装的位置螺旋进入孔洞内部,防护筒外壁对孔洞的内壁支撑,固定圈对建筑物内侧的墙壁防护固定,并通过软胶垫圈对墙壁缓冲承接,根据需要传输孔洞物体的直径选择合适的内衬筒,内衬筒通过伸缩支杆固定在穿设孔内部,需要穿设过孔洞的物体通过螺旋筒座内部穿过内衬筒设置,内衬筒通过伸缩支杆对物体支撑在孔洞内部,伸缩支杆对物体的重量承接,并分布在孔洞底部相对两侧,避免物体集中重量对孔洞下压对墙壁造成损坏的现象。

[0012]

2、本实用新型内衬筒通过套座与伸缩支杆固定安装,便于根据穿设过孔洞内部物体的直径选择合适内部直径的内衬筒,对内衬筒进行安装时,内衬筒通过套座与伸缩支杆的末端套装承接。

附图说明

[0013]

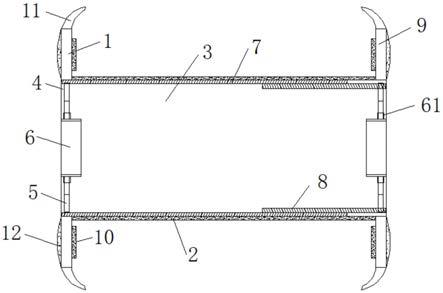

图1为本实用新型整体结构示意图;

[0014]

图2为本实用新型固定圈拆卸结构示意图;

[0015]

图3为本实用新型图2中a-a结构示意图;

[0016]

图4为本实用新型内衬筒安装结构示意图。

[0017]

图中:固定圈1;防护筒2;孔洞3;穿设孔4;伸缩支杆5;内衬筒6;套座61;螺旋筒座7;螺旋筒座二8;固定圈二9;软胶垫圈10;软胶圈11;摩擦凸起12。

具体实施方式

[0018]

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0019]

请参阅图1-4,一种建筑物打孔后孔位固定结构,包括固定圈1、防护筒 2和孔洞3,所述固定圈1内部开设有小于孔洞3内径的穿设孔4,所述穿设孔4内部通过固定圈1设置有固定圈1一体结构的伸缩支杆5,所述伸缩支杆5的末端固定安装有内衬筒6,所述固定圈1对应穿设孔4的端面设置有螺旋筒座7,所述防护筒2的内壁与螺旋筒座7的外壁螺旋固定套装,所述螺旋筒座7的内部螺旋安装有螺旋筒座二8,并通过螺旋筒座二8的末端固定安装有与固定圈1结构一致的固定圈二9,所述固定圈1和固定圈二9相对端面对应穿设孔4的周边设置有软胶垫圈10。

[0020]

具体的,所述固定圈1和固定圈二9相对端面的周边设置有软胶圈11,所述软胶圈11相对呈弧状设置。软胶圈11在固定圈1或固定圈二9与墙壁对应孔洞3周边贴附固定时,软胶圈11的内弧状便于辅助固定圈1或固定圈二9对墙壁贴附后吸附固定,提高固定圈1与固定圈二9对墙壁贴附的牢固性。

[0021]

具体的,所述伸缩支杆5采用套筒结构设置,所述伸缩支杆5设置有四组,并分别对应内衬筒6外壁的四个不同方位设置。内衬筒6通过伸缩支杆5 对物体支撑在孔洞3内部,伸缩支杆5对物体的重量承接,并分布在孔洞3 底部相对两侧,避免物体集中重量对孔洞3下压对墙壁造成损坏的现象

[0022]

具体的,所述内衬筒6的外壁对应伸缩支杆5的末端固定设置有套座61,所述伸缩支杆5的末端与套座61内部固定安装。便于根据穿设过孔洞3内部物体的直径选择合适内部直径的内衬筒6,对内衬筒6进行安装时,内衬筒6 通过套座61与伸缩支杆5的末端套装承接。

[0023]

具体的,所述固定圈1和固定圈二9的外壁固定设置有摩擦凸起12。在通过固定圈1或固定圈二9螺旋转动调节固定圈1和固定圈二9与墙壁贴附的位置时,通过摩擦凸起12对固定圈1或固定圈二9转动,便于对固定圈1 或固定圈二9转动操作。

[0024]

使用时,孔洞3根据使用的需要开始在墙壁上,在对建筑物墙壁钻孔后,将固定圈1内侧通过螺旋筒座7的外部对防护筒2螺旋套装承接,固定圈1 通过螺旋筒座7带动防护筒2对孔洞3内部,墙壁对应孔洞3的另一端固定圈二9通过螺旋筒座二8穿入孔洞3内部,并通过螺旋筒座二8与螺旋筒座7 内壁螺旋固定安装,对固定圈二9螺旋转动,使固定圈二9内壁与墙壁对应孔洞3的周边紧密贴服,对墙壁固定防护,在钻孔墙壁过后或者钻孔位置建筑物较高位置不便于对墙壁外侧的孔洞3防护时,固定圈1通过螺旋筒座7 带动防护筒2卡入孔洞3内部,螺旋转动固定圈1,使固定圈1随着与防护筒 2内壁螺旋安装的位置螺旋进入孔洞3内部,防护筒2外壁对孔洞3的内壁支撑,固定圈1对建筑物内侧的墙壁防护固定,并通过软胶垫圈10对墙壁缓冲承接,根据需要传输孔洞3物体的直径选择合适的内衬筒6,内衬筒6通过伸缩支杆5固定在穿设孔4内部,需要穿设过孔洞3的物体通过螺旋筒座7内部穿过内衬筒6设置,内衬筒6通过伸缩支杆5对物体支撑在孔洞内部,伸缩支杆5对物体的重量承接,并分布在孔洞3底部相对两侧,避免物体集中重量对孔洞3下压对墙壁造成损坏的现象。

[0025]

综上所述:该建筑物打孔后孔位固定结构,固定圈1通过螺旋筒座7螺旋安装固定圈二9,并在固定圈1和固定圈二9内部对应穿设孔4通过伸缩支杆5安装内衬筒6,孔洞3根据使用的需要开始在墙壁上,在对建筑物墙壁钻孔后,将固定圈1内侧通过螺旋筒座7的外部对防护筒2螺旋套装承接,固定圈1通过螺旋筒座7带动防护筒2对孔洞3内部,墙壁对应孔洞3的另一端固定圈二9通过螺旋筒座二8穿入孔洞3内部,并通过螺旋筒座二8与螺旋筒座7内壁螺旋固定安装,对固定圈二9螺旋转动,使固定圈二9内壁与墙壁对应孔洞3的周边紧密贴服,对墙壁固定防护,在钻孔墙壁过后或者钻孔位置建筑物较高位置不便于对墙壁外侧的孔洞3防护时,固定圈1通过螺旋筒座7带动防护筒2卡入孔洞3内部,螺旋转动固定圈1,使固定圈1随着与防护筒2内壁螺旋安装的位置螺旋进入孔洞3内部,防护筒2外壁对孔洞3 的内壁支撑,固定圈1对建筑物内侧的墙壁防护固定,并通过软胶垫圈10对墙壁缓冲承接,根据需要传输孔洞3物体的直径选择合适的内衬筒6,内衬筒6通过伸缩支杆5固定在穿设孔4内部,需要穿设过孔洞3的物体通过螺旋筒座7内部穿过内衬筒6设置,内衬筒6通过伸缩支杆5

对物体支撑在孔洞内部,伸缩支杆5对物体的重量承接,并分布在孔洞3底部相对两侧,解决了对建筑物打孔后影响打孔墙壁承重力度,以及对比文件中金属加强环对孔洞无法防护的同时对孔洞造成下压,造成墙壁破损的问题。

[0026]

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1