一种用于中小跨度弱连接连桥的自复位支座的制作方法

1.本实用新型属于建筑施工设计技术领域,涉及连桥连接设计技术,具体为一种用于中小跨度弱连接连桥的自复位支座。

背景技术:

2.目前高层建筑的样式多种多样,最常见的一种是通过连桥将多幢主楼之间连通,方便人们来回走动。弱连接方式的连桥,由于其受力明确、设计简单,是目前主楼之间连接时常用连接方式。在中小跨度连桥与建筑主体弱连接时需要采用隔震支座,以防止在发生地震时连桥被破坏,但是现有的隔震支座还存在以下问题:

3.1、在发生地震时,连桥与主体结构会产生水平滑动,现有的橡胶隔震支座由于自复位能力有限,所以当连桥与主体结构之间产生较大水平滑移时,隔震支座不能实现自动复位,往往需要重新更换支座。

4.2、现有的隔震支座只能实现水平方向上的相对滑动,不能转动,导致连桥与建筑主体之间的相对活动受限,这样在建筑主体(特别是位于地裂缝两侧的建筑)之间产生很大的不均匀沉降时会造成连桥的严重损坏。

5.3、在强烈的地震作用下,连桥与隔震支座滑移量很大,当连桥与主体结构相向滑动时容易造成碰撞,而当两者相离滑动时容易把隔震支座拉坏,连桥从支座上坠落,造成安全隐患。

技术实现要素:

6.针对上述现有隔震支座与连桥产生较大滑动时无法复位的问题,本实用新型提出了一种用于中小跨度弱连接连桥的自复位支座,其是在连桥边梁与主体结构框架梁之间设置弹性复位件,弹性限位件可以将产生滑动的连桥复位。其具体技术方案如下:

7.一种用于中小跨度弱连接连桥的自复位支座,包括可滑动转动装置、弹性复位件、连桥边梁和主体结构框架梁,所述连桥边梁通过可滑动转动装置与主体结构框架梁连接,所述弹性复位件设置在连桥边梁与主体结构框架梁之间的抗震缝内,所述可滑动转动装置设置在弹性复位件的下方。

8.进一步限定,所述弹性复位件有多个,相邻两个弹性复位件之间的间距为1~1.5米。

9.进一步限定,所述弹性复位件为钢弹簧。

10.进一步限定,所述弹性复位件包括弹簧、外芯管和内芯管,所述外芯管的一端部连接有外芯管锚板,所述外芯管的另一端部连接有外芯管端板,所述外芯管锚板固定在主体结构框架梁上,所述外芯管端板上设置有内芯管过孔,所述内芯管的一端穿过内芯管过孔,且穿过内芯管过孔的一端连接有内芯管端板,所述内芯管端板的尺寸大于内芯管过孔的直径,且内芯管可在外芯管内沿着外芯管的轴向抽动和径向转动,所述内芯管的另一端连接有内芯管锚板,所述内芯管锚板固定在连桥边梁上,所述弹簧连接在外芯管锚板和内芯管

锚板之间。

11.进一步限定,所述可滑动转动装置包括下支座板、上支座板和支撑牛腿,所述支撑牛腿与主体结构框架梁连接,所述下支座板的下端与支撑牛腿连接,所述上支座板上设置有上支座弧形板,所述上支座弧形板支承于下支座板的上端,且所述上支座弧形板与下支座板线接触,所述上支座弧形板还与连桥边梁连接。

12.进一步限定,所述上支座板上还设置有上支座平板,所述上支座弧形板通过上支座平板与连桥边梁连接。

13.进一步限定,所述上支座弧形板的弧面上设置有加强肋,所述加强肋沿上支座弧形板的内侧周向布置。

14.进一步限定,所述支撑牛腿的侧边缘设置有向上翻起的限位翻沿,通过限位翻沿在支撑牛腿的上端面形成限位槽,所述下支座板置于限位槽内,所述限位翻沿对连桥边梁进行限位。

15.进一步限定,所述限位翻沿的高度为100~200mm。

16.进一步限定,所述下支座板与上支座弧形板接触的面均为光滑面。

17.与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:

18.1、本实用新型用于中小跨度弱连接连桥的自复位支座,其连桥边梁通过可滑动转动装置与主体结构框架梁连接,弹性复位件设置在连桥边梁与主体结构框架梁之间的抗震缝内,在地震作用下弹性复位件能够通过其自身产生的弹性变形调节连桥边梁和主体结构框架梁之间的距离,实现自复位以消除连桥在震后产生的水平滑移,防止连桥在强震作用时发生偏位、碰撞或坠落。

19.2、可滑动转动装置包括下支座板、上支座板和支撑牛腿,支撑牛腿与主体结构框架梁连接,下支座板的下端与支撑牛腿连接,上支座板上设置有上支座弧形板,上支座弧形板支承于下支座板的上端,且上支座弧形板与下支座板线接触,上支座弧形板还与连桥边梁连接,上支座弧形板可在下支座板上滑动和转动,能够消除因建筑主体不均匀沉降引起连桥转动而产生的次应力,避免发生强烈地地震作用时连桥被损坏。

20.3、上支座板上还设置有上支座平板,上支座弧形板通过上支座平板与连桥边梁连接,上支座平板可约束上支座弧形板的变形,增加上支座弧形板滑动和转动时的稳定性,且便于与连桥边梁连接。

21.4、在支撑牛腿的侧边缘设置有向上翻起的限位翻沿,限位翻沿对连桥边梁进行限位,防止发生强烈地震作业时连桥边梁从可滑动转动装置上滑脱,导致连桥坠落,发生不安全事件。

22.5、下支座板与上支座弧形板接触的面均为光滑面,可定期在下支座板或上支座弧形板上喷洒润滑油,以降低上支座弧形板和下支座板之间的摩擦力,减轻由于地震作用给连桥带来的损坏。

附图说明

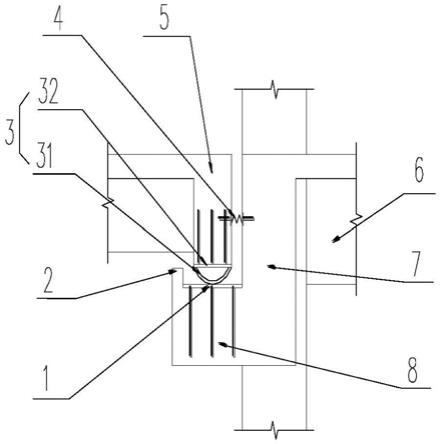

23.图1为本实用新型自复位压力支座施工安装结构示意图;

24.图2为自复位支座的结构示意图;

25.图3为上支座平板的结构示意图;

26.图4为上支座弧形板的结构示意图;

27.图5为实施例2中弹性复位件的结构示意图;

28.其中,1

‑

下支座板,2

‑

限位翻沿,3

‑

上支座板,31

‑

上支座弧形板,311

‑

加强肋,32

‑

上支座平板,33

‑

混凝土浇捣孔,4

‑

弹性复位件,41

‑

弹簧,42

‑

外芯管,421

‑

外芯管锚板,422

‑

外芯管端板,43

‑

内芯管,431

‑

内芯管锚板,432

‑

内芯管端板,5

‑

边桥边梁,6

‑

建筑主体,7

‑

主体结构框架梁,8

‑

支撑牛腿。

具体实施方式

29.下面结合附图及实施例对本实用新型的技术方案进行进一步的解释说明,但本实用新型并不限于以下说明的实施方式。

30.本实用新型一种用于中小跨度弱连接连桥的自复位支座,包括可滑动转动装置、弹性复位件4、连桥边梁5和主体结构框架梁7,连桥边梁5通过可滑动转动装置与主体结构框架梁7连接,弹性复位件4设置在连桥边梁5与主体结构框架梁7之间的抗震缝内,可滑动转动装置设置在弹性复位件4的下方。弹性复位件4有多个,相邻两个弹性复位件4之间的间距为1~1.5米。弹性复位件4为钢弹簧。

31.可滑动转动装置包括下支座板1、上支座板3和支撑牛腿8,支撑牛腿8与主体结构框架梁7连接,下支座板1的下端与支撑牛腿8连接,上支座板3上设置有上支座弧形板31,上支座弧形板31支承于下支座板1的上端,且上支座弧形板31与下支座板1线接触,上支座弧形板31还与连桥边梁5连接。上支座板3上还设置有上支座平板32,上支座弧形板31通过上支座平板32与连桥边梁5连接。上支座弧形板31的弧面上设置有加强肋311,加强肋311沿上支座弧形板31的内侧周向布置。

32.支撑牛腿8的侧边缘设置有向上翻起的限位翻沿2,通过限位翻沿2在支撑牛腿8的上端面形成限位槽,下支座板1置于限位槽内,限位翻沿2对连桥边梁5进行限位。限位翻沿2的高度为100~200mm。

33.下支座板1与上支座弧形板31接触的面均为光滑面。

34.实施例1

35.本实施例一种用于中小跨度弱连接连桥的自复位支座,其包括可滑动转动装置、弹性复位件4、连桥边梁5和主体结构框架梁7,可滑动转动装置由下支座板1、上支座板3和支撑牛腿组成,上支座板3上设置有上支座弧形板31,上支座弧形板31为半径为150mm的半圆,弹性复位件4置于连桥边梁5和主体结构框架梁7之间的抗震缝内,弹性复位件4为钢弹簧,且弹性复位件4有8个,弹性复位件4有8个从上至下设置有两排,两排弹性复位件4分别设置在连桥边梁5顶端位置至可滑动转动装置底端位置高度的三分之一处和三分之二处;相邻两个弹性复位件之间的间距为1.2米,连桥边梁5的下端面与上支座弧形板31连接,上支座弧形板31支承于下支座板1的上端,且上支座弧形板31与下支座板1线接触,上支座平板32沿长度方向设置有混凝土浇捣孔33,支撑牛腿8与主体结构框架梁7连接,主体结构框架梁7与建筑主体6连接,在支撑牛腿8的外侧边缘设置有向上翻起的限位翻沿2,通过限位翻沿2在支撑牛腿8的上端面形成限位槽,下支座板1置于限位槽内,限位翻沿2对连桥边梁5进行限位,限位翻沿2的高度为150

㎜

。

36.本实施例一种用于中小跨度弱连接连桥的自复位支座,在发生地震或者强烈震动

时,弹性限位件4可以自如地调节连桥边梁5和主体结构框架梁7之间的距离,将已经与建筑主体6产生相对滑动的连桥复位,上支座弧形板31可在下支座板1上滑动和转动,可定期在上支座弧形板31或下支座板1的接触面板上喷洒润滑油,以降低上支座弧形板31和下支座板1之间的摩擦力,增强支撑牛腿8与连桥边梁5之间的相对自由滑动,消除了因建筑主体6不均匀沉降引起连桥转动而产生的次应力,避免连桥被损坏;通过限位翻沿2可防止滑动或转动距离较大时连桥边梁5从可滑动转动装置上滑脱,导致连桥坠落,发生不安全的事件。

37.实施例2

38.参见图1和图2,本实施例一种用于中小跨度弱连接连桥的自复位支座,其包括可滑动转动装置、弹性复位件4、连桥边梁5和主体结构框架梁7,可滑动转动装置由下支座板1、上支座板3和支撑牛腿8组成,参见图3,上支座板3上设置有上支座弧形板31和上支座平板32,上支座弧形板31的弧面顶端到上支座平板32下端面之前的距离为100

㎜

,上支座弧形板31的中心到上支座平板32侧端面之间的距离为120

㎜

,弹性复位件4置于连桥边梁5和主体结构框架梁7之间,弹性复位件4为钢弹簧,弹性复位件4有9个,相邻两个弹性复位件之间的间距为1米,参见图5,弹性复位件4由弹簧41、外芯管42和内芯管43组成,外芯管42的一端部连接有外芯管锚板421,外芯管42的另一端部连接有外芯管端板422,外芯管锚板421固定在主体结构框架梁7上,外芯管端板422上设置有内芯管过孔,内芯管43的一端穿过内芯管过孔,且穿过内芯管过孔的一端连接有内芯管端板432,内芯管端板432的尺寸大于内芯管过孔的直径,且内芯管43可在外芯管42内沿着外芯管42的轴向来回抽动和径向转动,内芯管43的另一端连接有内芯管锚板431,内芯管锚板431固定在连桥边梁5上,弹簧41连接在外芯管锚板421和内芯管锚板431之间,弹簧41为钢弹簧;且弹性复位件设置在连桥边梁5顶端位置至可滑动转动装置底端位置高度的二分之一处;连桥边梁5的下端面通过上支座平板32与上支座弧形板31连接,上支座弧形板31支承于下支座板1的上端,且上支座弧形板31与下支座板1线接触,且下支座板1与上支座弧形板31接触的面均为光滑面,参见图4,在上支座弧形板31的弧面上设置有加强肋311,加强肋311有20个,且20个加强肋311沿上支座弧形板31的内侧周向均匀布置,参见图3,上支座平板32沿长度方向设置有混凝土浇捣孔33,下支座板1的下端与支撑牛腿8连接,支撑牛腿8与主体结构框架梁7连接,主体结构框架梁7与建筑主体6连接,在支撑牛腿8的外侧边缘设置有向上翻起的限位翻沿2,限位翻沿2对连桥边梁5进行限位,通过限位翻沿2在支撑牛腿8的上端面形成限位槽,下支座板1置于限位槽内,限位翻沿2的高度为150

㎜

。

39.本实施例一种用于中小跨度弱连接连桥的自复位支座,在发生地震或者强烈震动时,弹性限位件4可以自如地调节连桥边梁5和主体结构框架梁7之间的距离,将已经与建筑主体6产生相对滑动的连桥复位,上支座弧形板31可在下支座板1上滑动和转动,下支座板1可增加上支座弧形板31滑动和转动时的平稳性,可定期在上支座弧形板31或下支座板1的接触面板上喷洒润滑油,以降低上支座弧形板31和下支座板1之间的摩擦力,增强支撑牛腿8与连桥边梁5之间的相对自由滑动,消除了因建筑主体6不均匀沉降引起连桥转动而产生的次应力,避免连桥被损坏;通过限位翻沿2可防止滑动或转动距离较大时连桥边梁5从可滑动转动装置上滑脱,导致连桥坠落,发生不安全的事件。

40.实施例3

41.与实施例2不同的是,本实施例一种用于中小跨度弱连接连桥的自复位支座,弹性

复位件4有7个,相邻两个弹性复位件之间的间距为1.5米,上支座弧形板31的弧面顶端到上支座平板32下端面之前的距离为150

㎜

,上支座弧形板31的中心到上支座平板32侧端面之间的距离为180

㎜

,限位翻沿2的高度为120

㎜

,其余均与实施例2相同。

42.优选的,本实用新型限位翻沿2的高度还可以是100

㎜

或200

㎜

。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1