一种利用铸造废砂制作保温板及其制作工艺的制作方法

1.本发明涉及保温板技术领域,特别涉及一种利用铸造废砂制作保温板及其制作工艺。

背景技术:

2.保温板说的通俗易懂就是给楼房保温用的板子,传统保温板是以聚苯乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚含物,塑料板,具有防潮、防水性能,可使减少建筑物外围护结构厚度,从而增加室内使用面积,保温板具有高耐火性、高保温性、强度相对好、不易碎裂、质轻、无毒无害、寿命长、耐水性好、界面好、节能安全等优点,保温板再次利用也不会造成污染,使用保温板也更加环保,符合节能环保的理念。保温板的内层通常是采用保温材料与胶水混合,而后将其注入两层面板之间,从而形成保温板,该保温板由于保温材料之间间隙大,保温板整体性差,导致保温性能差,且由于保温材料硬度低,导致成型的板材强度低,抗压性能差。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于提供一种利用铸造废砂制作保温板及其制作工艺,利用高温熔化聚氨酯颗粒,令其以液态形式流动,并配合加压,令液态聚氨酯溶液相互流通,形成形状不规则的立体镂空状聚氨酯框架,构成一体化保温结构,消除保温颗粒之间的缝隙,提高保温性能,并于该框架的缝隙中填充废砂浆,增强保温板强度,以解决上述背景技术中提出的问题。

4.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种利用铸造废砂制作保温板,包括装饰层、粘接层、面层、前硬质层、保温层和后硬质层,所述保温层的下表面涂覆有后硬质层,所述保温层的上表面涂覆有前硬质层,所述前硬质层的上端设置设置有面层,所述面层的表面涂覆有粘接层,并通过粘接层连接有装饰层;

5.所述保温层由如下质量比例的组分构成:聚氨酯颗粒28~60%、第一胶粉8~16%、废砂粉30~54%、余量为水;

6.所述前硬质层由如下质量比例的组分构成:水泥30~50%、第二胶粉12~24%、废砂颗粒20~40%、聚酯纤维2~8%,余量为水;

7.所述后硬质层由如下质量比例的组分构成:水泥30~50%、第二胶粉12~24%、废砂颗粒20~40%、余量为水。

8.进一步地,所述前硬质层由如下质量比例的组分构成:水泥30%、第二胶粉18%、废砂颗粒40%、聚酯纤维7%、余量为水。

9.进一步地,所述后硬质层由如下质量比例的组分构成:水泥37%、第二胶粉18%、废砂颗粒40%、余量为水。

10.进一步地,所述保温层由如下质量比例的组分构成:聚氨酯颗粒60%、第一胶粉8%、废砂粉30%、余量为水。

11.进一步地,所述保温层由如下质量比例的组分构成:聚氨酯颗粒52%、第一胶粉10%、废砂粉36%、余量为水。

12.进一步地,所述保温层由如下质量比例的组分构成:聚氨酯颗粒44%、第一胶粉12%、废砂粉42%、余量为水。

13.进一步地,所述保温层由如下质量比例的组分构成:聚氨酯颗粒36%、第一胶粉14%、废砂粉48%、余量为水。

14.进一步地,所述保温层由如下质量比例的组分构成:聚氨酯颗粒28%、第一胶粉16%、废砂粉54%、余量为水。

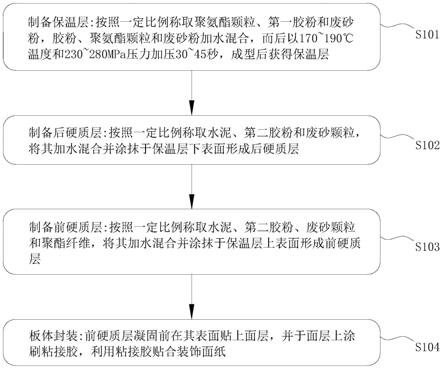

15.根据本发明的另一方面,提供了一种利用铸造废砂制作保温板的制作工艺,包括以下步骤:

16.s101:制备保温层,按照一定比例称取聚氨酯颗粒、第一胶粉和废砂粉,胶粉、聚氨酯颗粒和废砂粉加水混合,而后以170~190℃温度和230~280mpa压力加压30~45秒,成型后获得保温层;

17.s102:制备后硬质层,按照一定比例称取水泥、第二胶粉和废砂颗粒,将其加水混合并涂抹于保温层下表面形成后硬质层;

18.s103:制备前硬质层,按照一定比例称取水泥、第二胶粉、废砂颗粒和聚酯纤维,将其加水混合并涂抹于保温层上表面形成前硬质层;

19.s104:板体封装,前硬质层凝固前在其表面贴上面层,并于面层上涂刷粘接胶,利用粘接胶贴合装饰面纸。

20.与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明提出的一种利用铸造废砂制作保温板及其制作工艺,利用高温熔化聚氨酯颗粒,令其以液态形式流动,并配合加压,令液态聚氨酯溶液相互流通,形成形状不规则的立体镂空状聚氨酯框架,构成一体化保温结构,消除保温颗粒之间的缝隙,提高保温性能,并于该框架的缝隙中填充废砂浆,增强保温板强度。

附图说明

21.图1为本发明的利用铸造废砂制作保温板的制作工艺流程图。

22.图中:1、装饰层;2、粘接层;3、面层;4、前硬质层;5、保温层;6、后硬质层。

具体实施方式

23.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

24.实施例一

25.一种利用铸造废砂制作保温板,包括装饰层1、粘接层2、面层3、前硬质层4、保温层5和后硬质层6,保温层5的下表面涂覆有后硬质层6,保温层5的上表面涂覆有前硬质层4,前硬质层4的上端设置设置有面层3,面层3的表面涂覆有粘接层2,并通过粘接层2连接有装饰层1;

26.保温层5由如下质量比例的组分构成:聚氨酯颗粒60%、第一胶粉8%、废砂粉30%、余量为水;

27.前硬质层4由如下质量比例的组分构成:水泥30%、第二胶粉18%、废砂颗粒40%、聚酯纤维7%、余量为水;

28.后硬质层6由如下质量比例的组分构成:水泥37%、第二胶粉18%、废砂颗粒40%、余量为水。

29.参阅图1,为了更好的展现利用铸造废砂制作保温板的制作工艺流程,本实施例现提出一种利用铸造废砂制作保温板的制作工艺,包括以下步骤:

30.s101:制备保温层5,按照一定比例称取聚氨酯颗粒、第一胶粉和废砂粉,胶粉、聚氨酯颗粒和废砂粉加水混合,而后以180℃温度和280mpa压力加压45秒,成型后获得保温层5;高温熔化聚氨酯颗粒,令其以液态形式流动,并配合加压,令液态聚氨酯溶液相互流通,形成形状不规则的立体镂空状聚氨酯框架,该框架的缝隙中填充废砂浆,待液态聚氨酯和废砂浆凝固后形成保温层5,其中,实现选取废砂,投入破碎机中反复破碎至1000目以下,形成废砂粉;

31.s102:制备后硬质层6,按照一定比例称取水泥、第二胶粉和废砂颗粒,将其加水混合并涂抹于保温层5下表面形成后硬质层6;前硬质层4半凝固时在其表面划出花纹;

32.s103:制备前硬质层4,按照一定比例称取水泥、第二胶粉、废砂颗粒和聚酯纤维,将其加水混合并涂抹于保温层5上表面形成前硬质层4;

33.s104:板体封装,前硬质层4凝固前在其表面贴上面层3,并于面层3上涂刷粘接胶,利用粘接胶贴合装饰面纸;该面层3可根据需要设置为木板、铝合金等材料制成的板体。

34.实施例二

35.本实施例和实施例一的区别仅在于本实施例中保温层5各组分所占质量比例不同,本实施例中保温层5由如下质量比例的组分构成:聚氨酯颗粒52%、第一胶粉10%、废砂粉36%、余量为水。

36.实施例三

37.本实施例和实施例一的区别仅在于本实施例中保温层5各组分所占质量比例不同,本实施例中保温层5由如下质量比例的组分构成:聚氨酯颗粒44%、第一胶粉12%、废砂粉42%、余量为水。

38.实施例四

39.本实施例和实施例一的区别仅在于本实施例中保温层5各组分所占质量比例不同,本实施例中保温层5由如下质量比例的组分构成:聚氨酯颗粒36%、第一胶粉14%、废砂粉48%、余量为水。

40.实施例五

41.本实施例和实施例一的区别仅在于本实施例中保温层5各组分所占质量比例不同,本实施例中保温层5由如下质量比例的组分构成:聚氨酯颗粒28%、第一胶粉16%、废砂粉54%、余量为水。

42.对比例一

43.本对比例和实施例一的区别仅在于本实施例中保温层5并不含有废砂粉,且聚氨酯颗粒所占质量比例不同,本实施例中保温层5由如下质量比例的组分构成:聚氨酯颗粒

90%、第一胶粉8%、余量为水。

44.对比例二

45.本对比例和实施例一的区别仅在于本实施例中保温层5采用以下方法制备:制备保温层5,按照一定比例称取聚氨酯颗粒、第一胶粉和废砂粉,胶粉、聚氨酯颗粒和废砂粉加水混合,而后以150mpa压力加压45秒,成型后获得保温层5。

46.采用实施例一至实施例五以及对比例一至对比例二中的保温层5的制备保温板,各实施例或对比例均制备100块尺寸相同的保温板,对保温板中保温层5的组分及组分质量百分比进行统计,并对保温板性能进行检测,获得数据统计如下表1所示:

47.表1 保温板组分、组分质量百分比及其性能统计数据

[0048][0049]

据上表可知,实施例一至实施例五所制备的保温板的导热系数均≤0.040w/(m.k),且抗压强度高于350kpa、废砂利用率达90%以上,从板体的保温性能、强度和废砂利用率综合比较,其中实施例二中聚氨酯颗粒质量占比52%、第一胶粉质量占比10%、废砂粉质量占比36%、导热系数≤0.038w/(m.k)、抗压强度400kpa、板材厚度3cm、废砂利用率94%为制作保温板的最优选择,对比例一和实施例一相比并未添加废砂,不仅无法起到利用废砂,整合资源,绿化环保的目的,还降低了保温板的强度;对比例二和实施例一相比,并未采用高温加压的处理工艺制备保温板,成型后的保温层5易开裂,保温层5整体抗温性能差。

[0050]

综上所述:本发明提出的一种利用铸造废砂制作保温板及其制作工艺,利用高温熔化聚氨酯颗粒,令其以液态形式流动,并配合加压,令液态聚氨酯溶液相互流通,形成形状不规则的立体镂空状聚氨酯框架,构成一体化保温结构,消除保温颗粒之间的缝隙,提高保温性能,并于该框架的缝隙中填充废砂浆,增强保温板强度。

[0051]

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1