一种分离装配式柱脚节点的制作方法

1.本实用新型涉及市政工程和建筑结构工程中装配式结构技术领域,具体涉及一种分离装配式柱脚节点。

背景技术:

2.近年来,随着经济的稳定发展和人民生活水平的提高,汽车销量每年保持稳定增速,汽车保有量不断攀升;面对日此庞大的汽车数量,我国的城市交通系统面临着很严重的问题,其中,停车问题是最为突出的一个问题,有些城市道路较为拥挤,适宜停车的地方并不多,有些公共场合人流量较大,来往的车辆也较多,如果对停车问题不能有很好的解决方案,城市交通问题将会持续恶化,那么人们的出行问题也会受到严重的制约。如若在城市中膜区域举办大型赛事、活动、演唱会等,这将加剧城市的拥堵程度。

3.现有的车库普遍存在“一车库一设计”的现象,设计成本较为高昂,并且当车库建设所在地由于拆迁或装修或移动等情况需要拆除车库时,车库往往需要全部拆除,上部结构并不能重复利用。所以,在上述背景下装配式模块化的停车库将具有很好的市场竞争力,为了使停车库可以进行模块化生产和安装,需要对柱和梁进行单元分解,例如中柱需要进行分解成4个单元柱,从而达到模块化要求,因此,如何设计装配式模块化的停车库中的柱脚节点尤为重要,常见的不采用分离式构件的模块化节点,其模块化程度较低,例如中国实用新型专利申请号为“201710821387.0”,专利名称为“一种用于安装钢柱的外露式柱脚节点构件”,公开了在多个方钢合并在一起,然后通过加劲板分别穿插在相邻的两行钢管之间,进行相互焊接,从而提高了抗剪能力,然而该现有技术存在以下问题,节点不够稳固,在外荷载作用下容易出现各个钢管的不均匀变形和位移,不容易形成整体,使其出现相对薄弱部位,节点容易在薄弱的位置发生破坏,并在往复荷载或者地震荷载作用下,耗能能力较差,容易出现疲劳破坏,这将给结构带来安全隐患。

技术实现要素:

4.为了克服已有技术的不足,本实用新型提供一种分离装配式柱脚节点,在柱的底部增加加劲肋、折形稳固板和主连接板,使得柱的节点形成整体,从而减少主节点各构件之间不必要的滑动位移,同时能够避免不均匀变形,不仅加强了柱脚的刚度,也提升了稳定性,使节点更加安全。

5.本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

6.一种分离装配式柱脚节点,包括柱,所述分离装配式柱脚节点还包括节点组件,所述节点组件包括主连接板、折形稳固板和加劲肋,所述主连接板固定在所述柱的底部,所述加劲肋的内侧固定在所述柱的侧面,所述加劲肋的底部固定在所述主连接板上,所述折形稳固板的一端与连接在所述柱的一个侧面的加劲肋固定连接,所述折形稳固板的另一端与连接在所述柱的另一个侧面的加劲肋固定连接。

7.进一步,柱的截面为n边形,n为大于2的正整数,所述柱包括n根单柱,相邻单柱之

间固定连接,所述加劲肋的内侧固定在相邻单柱外侧面的两两接缝处。

8.再进一步,所述主连接板包括至少2块衔接子板,至少2块衔接子板拼接固定形成所述主连接板,相邻2块衔接子板之间设有接缝。

9.更进一步,所述节点组件还包括次连接板,所述次连接板的长度方向与接缝垂直相交,所述次连接板的一端固定在接缝一侧的衔接子板,所述次连接板的另一端固定在接缝另一侧的衔接子板。

10.优选的,所述次连接板与衔接子板之间通过紧固件连接,所述紧固件为紧固螺栓,所述次连接板和衔接子板上设有供所述紧固螺栓穿接的螺孔,所述紧固螺栓上套设垫片,所述垫片位于所述次连接板和紧固螺栓的接触面处。

11.优选的,相邻单柱之间通过紧固件连接,所述紧固件为对拉螺栓,所述单柱上设有供所述对拉螺栓穿接的柱螺孔,所述对拉螺栓上套设垫片,所述垫片位于所述对拉螺栓和所述单柱的接触面处。

12.进一步,相邻两个柱的柱螺孔高度上错位布置,所述稳固板和所述加劲肋绕着所述柱周向间隔排列。

13.本实用新型的有益效果主要表现在:

14.1、在柱的底部增加加劲肋、折形稳固板和主连接板,使得柱的节点形成整体,从而减少主节点各构件之间不必要的滑动位移,同时能够避免不均匀变形,不仅加强了柱脚的刚度,也提升了稳定性,使节点更加安全。

15.2、通过对拉螺栓将四根单柱进行有效连接,其中对拉螺栓采用高强度摩擦型螺栓,将四根单柱组合形成一根柱,同时通过相互错开的方式设置螺孔,从而避免在薄弱的位置发生破坏。

16.3、通过次连接板与折形稳固板的双重加固,使得四根单柱贴合更加紧密,进一步增强了单柱之间的整体性,有一定的耗能效果,降低了疲劳破坏。

附图说明

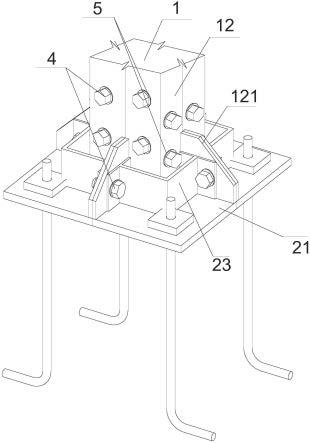

17.图1为一种分离装配式柱脚节点的正面示意图;

18.图2为一种分离装配式柱脚节点的三维示意图;

19.图3为一种分离装配式柱脚节点的柱示意图;

20.图4为一种分离装配式柱脚节点的分解图。

21.图中:1为柱,11为柱螺孔,12为单柱,121为加劲肋,1211加劲肋螺孔,2为节点组件,21为主连接板,211为主连接板螺孔,22为次连接板,221为次连接板螺孔,23为折形稳固板,231为折形稳固板螺孔,3为紧固螺栓,4为对拉螺栓,5为垫片。

具体实施方式

22.下面结合附图对本实用新型作进一步描述。

23.参照图1~图4,一种分离装配式柱脚节点,包括柱1,所述分离装配式柱脚节点还包括节点组件2,所述节点组件2包括主连接板21、折形稳固板23和加劲肋121,所述主连接板固定在所述柱的底部,用于保证所述单柱12间的连接可靠性与整体稳定性,所述加劲肋121的内侧固定在所述柱1的侧面,所述折形稳固板23的一端与连接在所述柱的一个侧面的

加劲肋121固定连接,所述折形稳固板23的另一端与连接在所述柱1的另一个侧面的加劲,121固定连接。

24.所述折形稳固板23为l型钢,所述折形稳固板的端部与所述加劲肋121的接触面之间设置有垫片5,通过对拉螺栓旋紧固定,所述折形稳固板23和所述加劲肋121绕着所述柱周向间隔排列,用于提升所述单柱12间的连接可靠性与增强整体间的稳定性,从而保证结构的安全,所述折形稳固板23采用高强度钢材,表面采用抗火、抗腐工艺,垫片可采用高强度钢。

25.柱1的截面为n边形,n为大于2的正整数,所述柱包括n根单柱,相邻单柱之间固定连接,所述加劲肋121的内侧固定在相邻单柱外侧面的两两接缝处。所述柱可以是由四根单柱组成的方形柱,所述单柱12之间通过紧固件连接,所述紧固件为对拉螺栓4,单柱和对拉螺栓4中间设置垫片5,所述垫片位于所述对拉螺栓和所述单柱的接触面处,所述单柱12优先采用高强度钢材,所述单柱12表面采用抗火、抗腐工艺,所述加劲肋的内侧固定在所述单柱侧面的两两接缝处,优先采用对接焊缝形式,所述加劲肋的底部固定在所述柱连接板上,优选的,所述柱1各个面上的所述对拉螺栓4层数、列数和数量都相同,只有位置不同,垫片可采用高强度钢。

26.所述主连接板包括至少2块衔接子板,至少2块衔接子板拼接固定形成所述主连接板,相邻2块衔接子板之间设有接缝。

27.所述节点组件还包括次连接板22,所述次连接板22的长度方向与接缝垂直相交,所述次连接板的一端固定在接缝一侧的衔接子板,所述次连接板的另一端固定在接缝另一侧的衔接子板,所述次连接板22与衔接子板之间通过紧固件连接,所述紧固件为紧固螺栓3,所述次连接板和衔接子板上设有供所述紧固螺栓3穿接的螺孔,所述紧固螺栓3上套设垫片5,所述垫片5位于所述次连接板22和紧固螺栓的接触面处,防止所述主连接板21和次连接板22产生松动分离,所述紧固螺栓采用高强度材料,所述次连接板22还可以焊接在所述主连接板21底部,所述主连接板21和次连接板22采用相同的高强度钢材,优先选用容易焊接的材料制作,所述次连接板22上开设所述次连接板螺孔221;所述主连接板螺孔211与所述次连接板螺孔221等大且一一对应,呈螺纹孔的形式,对应所述紧固螺栓上的螺纹样式。

28.所述加劲肋121采用高强度钢材,所述加劲肋121外露面采用除锈喷砂处理,在安装结束后采用抗火和抗腐处理,所述加劲肋上开设加劲肋螺孔1211,所述折形稳固板23上开设折形稳固板螺孔231,所述加劲肋螺孔1211、折形稳固板螺孔231和柱螺孔11都连接有对拉螺栓,且这些孔比所述对拉螺栓4的直径大1-2mm,呈螺栓孔的形式,所述对拉螺栓4优先采用高强度摩擦型螺栓。

29.相邻两个柱的柱螺孔高度上错位布置,所述稳固板和所述加劲肋绕着所述柱周向间隔排列,所述垫片可采用高强度钢。

30.本实施例中:先准备好制作材料的胚料、防腐涂料和防火材料以及相关设备;然后在单柱12上开设与对拉螺栓4对应的柱螺孔11;在开孔后的单柱12表面进行除锈喷砂处理;将胚料进行加工形成加劲肋121,主连接板21,次连接板22,折形稳固板23,并对加劲肋121,主连接板21,次连接板22,折形稳固板23进行除锈除油、喷砂和开坡口处理;在加劲肋121和折形稳固板23上开设与对拉螺栓4对应的加劲肋螺孔1211和折形稳固板螺孔231,在主连接板21和次连接板22上开设与紧固件对应的主连接板螺孔211和次连接板螺孔221;将加劲肋

121通过对缝焊接与单柱12和主连接板连接在一起,将次连接板22与主连接板21进行焊接连接;将四根单柱12的柱螺孔11进行一一对应,采用对拉螺栓4进行连接,组合形成柱1;再将加劲肋螺孔121与折形稳固板螺孔231进行一一对应,采用对拉螺栓4进行连接,形成整体;最后将主连接板螺孔211与次连接板螺孔221进行一一对应,通过紧固件进行连接,形成整体,完成柱脚节点的安装;最后再整体进行表面防腐、防火处理,形成柱脚节点。

31.本说明书的实施例所述的内容仅仅是对实用新型构思的实现形式的列举,仅作说明用途。本实用新型的保护范围不应当被视为仅限于本实施例所陈述的具体形式,本实用新型的保护范围也及于本领域的普通技术人员根据本发明构思所能想到的等同技术手段。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1