一种用于屋面多道防水设防的防渗漏结构的制作方法

1.本实用新型属于建筑防水技术领域,更具体地,涉及一种用于屋面多道防水设防的防渗漏结构。

背景技术:

2.目前,相关防水工程的规范要求对于屋面防水工程的重视程度越来越高,如屋面在一级设防状态下防水层增加到了两道甚至三道,按照业内实际情况,至少有一道防水层设置在混凝土结构表面,并在屋面其它构造层(如保温层、找坡层等)施工完毕后,再在其表面施工另外一道或两道防水层,这样既可以选用不同种类的防水层进行设防,又可以将其它构造层整体包裹至上下两个防水层中起到保护作用。这种情况下,由于如女儿墙、出屋面管道等立面部位的构造与平面不同,多道防水层势必会在立面相邻设置,因此在选用材性不同的防水层就会存在相容性(如:底部采用聚氨酯防水涂料,顶部采用改性沥青防水卷材。底部采用热粘复合防水系统,顶部采用高分子防水卷材等等)的问题,最终导致防水层在如图在横落式排水口等节点进行收口施工时存在相容性隐患。因此,有必要设计一种屋面防水系统采用多道防水设防的防渗漏结构,以解决上述问题。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的是提供一种用于屋面多道防水设防的防渗漏结构,以解决屋面防水系统采用多道防水设防时,不同材性的防水层在横落式排水口进行收口施工时存在相容性隐患的问题。

4.为了实现上述目的,本实用新型提供一种用于屋面多道防水设防的防渗漏结构,所述屋面包括屋面结构板,立面结构设于所述屋面结构板上,自所述屋面结构板向上依次设置第一防水层、中间构造层和第二防水层,所述防渗漏结构包括排水口,所述排水口通过隔板分隔成上腔室和下腔室,所述第一防水层由所述屋面结构板沿所述立面结构延伸至所述隔板,所述第二防水层由所述中间构造层的顶部沿所述立面结构延伸至所述上腔室的上方。

5.优选地,还包括设于所述中间构造层内的多个泄水通道,每个所述泄水通道连通于所述下腔室;和/或,

6.所述中间构造层包括保温层、保护层或找坡层的其中至少一种。

7.优选地,所述第一防水层与所述隔板齐平,并向所述下腔室内翻边,所述第二防水层覆盖所述上腔室,并向所述上腔室内翻边。

8.优选地,还包括多个滤水隔离层,每个所述滤水隔离层覆盖于一个所述泄水通道的顶部。

9.优选地,所述泄水通道内填充有松散材料,和/或,所述滤水隔离层由聚酯无纺布制成。

10.优选地,所述排水口包括底壁、顶壁和一对侧壁,所述隔板沿水平方向连接于一对

侧壁,所述第一防水层沿所述立面结构的延伸高度不高于所述隔板。

11.优选地,所述排水口的底壁设有向所述屋面结构板一侧延伸的平面翻边,所述排水口在所述立面结构上的一对所述侧壁和所述顶壁分别设有向外延伸的立面翻边,所述第一防水层向所述底壁和位于所述下腔室内的一对侧壁翻边,并覆盖所述平面翻边和所述立面翻边,且所述第一防水层的翻边长度不小于50mm;

12.所述第二防水层向所述顶壁和位于所述上腔室内的一对所述侧壁翻边,且所述第二防水层的翻边长度不小于50mm。

13.优选地,所述排水口的下缘与所述屋面结构板平齐,所述排水口的上缘不超过所述屋面结构板的标高以上250mm处,且位于所述第二防水层在所述立面结构的铺设范围内。

14.优选地,所述上腔室和所述下腔室均设有防堵格栅。

15.优选地,所述排水口自所述立面结构向下延伸并弯折形成排水腔,所述排水腔内设有连接于所述隔板的腔室隔板,所述排水腔的底部设有连通于所述上腔室的上腔室出水口和连通于所述下腔室的下腔室出水口,所述上腔室出水口和所述下腔室出水口分别连通于排水管道。

16.本实用新型涉及的用于屋面多道防水设防的防渗漏结构,其有益效果在于:通过隔板将排水口内部空间分隔,其中下腔室用于排泄构造层中冷凝水或水汽、湿作业残存水以及上部构造层损坏的渗漏水,上腔室用于排泄屋面的径流水,各腔室独立发挥排水功能,不相互影响,解决了防水层相容性的问题,又使各构造层汇集的水流能够通过上下腔室予以排解,提高屋面整体的防渗漏性能。

17.本实用新型的其它特征和优点将在随后具体实施方式部分予以详细说明。

附图说明

18.通过结合附图对本实用新型示例性实施方式进行更详细的描述,本实用新型的上述以及其它目的、特征和优势将变得更加明显,其中,在本实用新型示例性实施方式中,相同的参考标号通常代表相同部件。

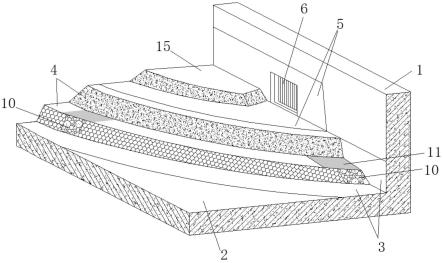

19.图1示出了根据本实用新型的一个实施例的用于屋面多道防水设防的防渗漏结构的断面结构示意图;

20.图2示出了根据本实用新型的一个实施例的用于屋面多道防水设防的防渗漏结构的第一防水层施工后的结构示意图;

21.图3示出了根据本实用新型的一个实施例的用于屋面多道防水设防的防渗漏结构的排水口的安装位置示意图;

22.图4示出了根据本实用新型的一个实施例的用于屋面多道防水设防的防渗漏结构的排水口的结构示意图;

23.附图标记说明:

24.1立面结构,2屋面结构板,3第一防水层,4中间构造层,5第二防水层,6排水口,7隔板,8上腔室,9下腔室,10泄水通道,11滤水隔离层,12防堵格栅,13上腔室出水口,14下腔室出水口,15防水保护层,16立面翻边,17平面翻边,18腔室隔板。

具体实施方式

25.下面将更详细地描述本实用新型的优选实施方式。虽然以下描述了本实用新型的优选实施方式,然而应该理解,可以以各种形式实现本实用新型而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了使本实用新型更加透彻和完整,并且能够将本实用新型的范围完整地传达给本领域的技术人员。

26.为解决现有技术存在的问题,请参阅图1,本实用新型提供了一种用于屋面多道防水设防的防渗漏结构,屋面包括屋面结构板2,屋面上设有立面结构1,立面结构1设于屋面结构板2上,自屋面结构板2向上依次设置第一防水层3、中间构造层4和第二防水层5,防渗漏结构包括排水口6,排水口6通过隔板7分隔成上腔室8和下腔室9,第一防水层3由屋面结构板2沿立面结构2延伸至隔板7,第二防水层5由中间构造层4的顶部沿立面结构2延伸至上腔室8的上方。

27.本实用新型涉及的用于屋面多道防水设防的防渗漏结构,通过隔板将排水口内部空间分隔,其中下腔室用于排泄构造层中冷凝水或水汽、湿作业残存水以及上部构造层损坏的渗漏水,上腔室用于排泄屋面的径流水,各腔室独立发挥排水功能,不相互影响,解决了防水层相容性的问题,又使各构造层汇集的水流能够通过上下腔室予以排解,提高屋面整体的防渗漏性能。

28.本技术中以两道防水层为例进行说明,通过上腔室8、下腔室9和隔板7构成的分腔式排水口6的设计,将第一防水层3与第二防水层5分隔开来,两道防水层互不相邻,从而避免在立面相邻设置且选用材性不同的防水层会存在相容性的问题,上腔室8和下腔室9单独排水,不相互影响。本技术的防渗漏结构也可适用于三道防水层甚至更多道的防水设防情况。其中,本技术中涉及的立面结构1可以为女儿墙,也可以为出屋面管道等。

29.该用于屋面多道防水设防的防渗漏结构还包括设于中间构造层4内的多个泄水通道10,每个泄水通道10连通于下腔室9;和/或,

30.中间构造层4包括保温层、保护层或找坡层的其中至少一种。

31.在本技术中,如图1所示,中间构造层4包括自下向上设置的第一层和第二层,第一层可以为保护层或找坡层,第二层可以为保温层,泄水通道10设于第一层内,可以是排气道或盲沟,且多个泄水通道10可以纵横贯通设置,且末端覆盖或对齐于下腔室9,使下腔室9成为中间构造层4中冷凝水或水汽、湿作业残存水以及上部的第二层构造层损坏产生渗漏水的出口。

32.第一防水层3与隔板7齐平,并向下腔室9内翻边,第二防水层5覆盖上腔室8,并向上腔室8内翻边。

33.用于屋面多道防水设防的防渗漏结构还包括多个滤水隔离层11,每个滤水隔离层11覆盖于一个泄水通道10的顶部。滤水隔离层11由聚酯无纺布制成,用于避免泄水通道10内进入杂物而堵塞,泄水通道10内填充有松散材料,如砂石颗粒等,用于支撑通道,而不影响水的排出。

34.本技术中,如图2所示,排水口6包括底壁、顶壁和一对侧壁,隔板7沿水平方向连接于一对侧壁,第一防水层3沿立面结构2的延伸高度不高于隔板7。

35.如图4所示,排水口6自立面结构2向下延伸并弯折形成排水腔,排水腔内设有连接于隔板7的腔室隔板18,排水腔的底部设有连通于上腔室8的上腔室出水口13和连通于下腔

室9的下腔室出水口14,上腔室出水口13和所腔室出水口14分别连通于排水管道。

36.通过隔板7使排水口6的内部空间形成分腔进水和排水的结构,各腔室独立发挥排水功能,不相互影响,分别排泄两个空间的积水,其中下腔室9排泄构造层中冷凝水或水汽、湿作业残存水以及上部构造层损坏的渗漏水,上腔室排泄屋面的径流水,从而提高防水设防的效果。

37.排水口6的底壁设有向屋面结构板一侧延伸的平面翻边17,排水口6在立面结构1上的一对侧壁和顶壁分别设有向外延伸的立面翻边16,第一防水层3向底壁和位于下腔室9内的一对侧壁翻边,,并覆盖平面翻边17和立面翻边16,且第一防水层3的翻边长度不小于50mm;

38.第二防水层3向顶壁和位于上腔室8内的一对侧壁翻边,且第二防水层3的翻边长度不小于50mm。

39.施工时,第一防水层3的施工高度不应超过排水口6的隔板7标高,并应翻至下腔室9内部不小于50mm(包括平面和立面),形成屋面的第一道防水设防。

40.如图3所示,排水口6的下缘与屋面结构板2平齐,在排水口6处设平面翻边17和立面翻边16,使排水口6与立面结构1的接槎外延至立面结构1所在平面,使排水口6与屋面结构板2的接槎外延至屋面结构板2所在平面,使防水层刷至该处时,仅通过加厚防水层即能提高接槎部位的防渗漏性能,从而避免了拐角处应力变形大而造成的防水层破坏,有效减小应力变形对防水层的破坏隐患;

41.排水口6的上缘不超过屋面结构板2的标高以上250mm处,且位于第二防水层5在立面结构2的铺设范围内。第二防水层5的施工高度为屋面建筑标高以上250mm处,并应翻至上腔室8内部不小于50mm(包括平面和立面),形成屋面的第二道防水设防。

42.该排水口6可以预埋或二次埋置施工,只需保证该排水口6的各位置翻边分别与屋面结构板所在的平面或立面结构1所在的立面贴合紧密且固定稳定、牢固,必要时可机械固定。

43.如图3所示,上腔室8和下腔室9均设有防堵格栅12,防堵格栅12形成高度方向贯通的镂空空间,可有效避免因流水过程中垃圾进入各腔室造成阻塞及落水口垃圾堆积后的正常泄水。

44.本技术通过设置排水口6分腔用于首道防水层(即第一防水层3)上返施工及收口,并在后续构造层次施工后完成第二道防水层(即第二防水层5)的上返和收口,这样就避免了在该位置的防水层在立面上返及收口后必须相邻设置并粘接而带来的相容性问题及因此造成的渗漏问题,从而解决屋面防水系统采用多道设防时,不同材性的防水层在横落式落水口进行收口施工时存在相容性隐患。

45.以上已经描述了本实用新型的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1