预制内隔墙板的制作方法

1.本技术涉及一种隔墙板,尤其是涉及一种预制内隔墙板。

背景技术:

2.隔墙板作为一般工业建筑、居住建筑、公共建筑工程的非承重内隔墙主要材料。隔墙板通常由增强水泥条板、玻璃纤维增强石膏空心条板、增压加气混凝土条板、钢丝、增强水泥条板、轻混凝土条板、复合夹芯轻质条板等等。

3.目前,在安装隔墙板时,首先在墙体上安装u型卡槽,将砂浆抹在墙体上,再将首块隔墙板插入u型卡槽中,再将砂浆抹在首块隔墙板上,再将第二块隔墙板贴合首块隔墙板上,循环反复,逐个将隔墙板进行安装,但是在实际应用中,仅通过砂浆连接隔墙板,隔墙板的稳定性较差,容易发生倒塌事故。

技术实现要素:

4.为了改善隔墙板之间连接稳定性较差的问题,本技术提供一种预制内隔墙板。

5.本技术提供的一种预制内隔墙板采用如下的技术方案:

6.一种预制内隔墙板,包括板体,所述板体的一侧设有插接槽,所述板体的另一侧设有插入所述插接槽的插块,所述插接槽内设有用于供砂浆填补的容纳空间,所述容纳空间位于所述插块和插接槽槽底壁之间,相邻两个所述板体之间通过连接件连接。

7.通过采用上述技术方案,当安装隔墙板时,先将砂浆抹在插接槽中,再将插块插入插接槽中,插块挤压砂浆,再利用连接件将相邻两个板体进行连接,以此可以减少隔墙板之间发生断裂的可能性,有利于提高隔墙板之间的连接稳定性。

8.在一个具体的可实施方案中,所述插接槽的槽底壁上设有若干个插接块,所述插接块远离所述插接槽槽底壁的一侧插入容纳空间,所述插块远离所述板体的一侧设有插入所述容纳空间的插入块。

9.通过采用上述技术方案,利用插入块和插接块均插入容纳空间中,这样可以增加板体与砂浆的接触面积,有利于提高砂浆与板体的连接稳定性。

10.在一个具体的可实施方案中,所述板体的一侧设有容纳槽,所述板体的另一侧设有插入所述容纳槽的插条。

11.通过采用上述技术方案,在安装相邻两个板体时,将插入块插入插接槽时,同时将插条插入容纳槽中,以此可以提高相邻两个板体安装的稳定性。

12.在一个具体的可实施方案中,所述插接槽槽壁与所述插块之间留有用于供砂浆溢出的流动通道,所述流动通道与容纳槽之间留有供砂浆渗入的粘接空间。

13.通过采用上述技术方案,当将砂浆抹在插接槽内时,将板体的插块插入插接槽中,砂浆沿着流动通道流入粘接空间,这样一方面可以增加砂浆与板体的连接稳定性,另一方面可以避免砂浆过多,导致砂浆从相邻两个板体之间的缝隙溢出,形成浪费。

14.在一个具体的可实施方案中,所述流动通道的侧壁上设有若干个流动横板,若干

个所述流动横板沿所述板体的高度方向均布,所述流动横板与所述插块接触。

15.通过采用上述技术方案,当砂浆填入插接槽中后,插块插入插接槽中并挤压砂浆,砂浆沿着流动横板流入粘接空间中,这样可以减少砂浆在向粘接空间流动时发生向下流动,导致板体上部分的砂浆较少的可能性,提高板体与板体之间的连接稳定性。

16.在一个具体的可实施方案中,所述板体的顶壁上设有横槽,所述板体的底壁上设有用于插入所述横槽的横条,所述横条与所述板体之间留有安装缺口,所述安装缺口内设有嵌入条,所述嵌入条上设有与所述横条螺纹连接的安装螺栓。

17.通过采用上述技术方案,当板体的顶壁上需要安装板体时,将安装螺栓拆卸,露出嵌入条,将嵌入条插入横槽中,即可方便快捷的将上下两个板体进行连接。

18.在一个具体的可实施方案中,所述板体相背离两侧均设有两个连接缺口,相邻所述板体的连接缺口连通设置;

19.所述连接件包括插入相邻所述连接缺口内的连接板,所述连接板上设有插入所述连接缺口并与所述板体螺纹连接的连接螺栓。

20.通过采用上述技术方案,将连接板插入两个连接缺口中,再将连接螺栓穿过连接板并与板体螺纹连接,以此可以提高相邻两个板体的连接稳定性。

21.在一个具体的可实施方案中,所述板体内设有空腔,所述空腔内设有保温板层,所述保温板层相背离两侧均填充有砂浆层。

22.通过采用上述技术方案,利用砂浆层将保温板安装在空腔中,通过保温板层,有利于提高板体的保温性能。

23.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

24.1.当安装隔墙板时,先将砂浆抹在插接槽中,再将插块插入插接槽中,插块挤压砂浆,再利用连接件将相邻两个板体进行连接,以此可以减少隔墙板之间发生断裂的可能性,有利于提高隔墙板之间的连接稳定性;

25.2.当将砂浆抹在插接槽内时,将板体的插块插入插接槽中,砂浆沿着流动通道流入粘接空间,这样一方面可以增加砂浆与板体的连接稳定性,另一方面可以避免砂浆过多,导致砂浆从相邻两个板体之间的缝隙溢出,形成浪费;

26.3.当板体的顶壁上需要安装板体时,将安装螺栓拆卸,露出嵌入条,将嵌入条插入横槽中,即可方便快捷的将上下两个板体进行连接。

附图说明

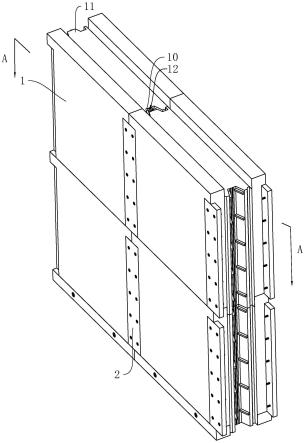

27.图1是本技术实施例预制内隔墙板的结构示意图。

28.图2是沿图1中a-a线的剖视图。

29.图3是图2中a部放大图。

30.图4是体现本技术实施例中横条、嵌入条以及横槽的结构示意图。

31.附图标记说明:1、板体;10、插接槽;11、插块;12、容纳空间;13、插接块;14、插入块;15、容纳槽;16、插条;17、流动通道;18、粘接空间;19、流动横板;100、横槽;101、横条;102、安装缺口;103、安装螺栓;104、嵌入条;105、空腔;106、保温板层;107、胶粘层;108、连接缺口;2、连接件;20、连接板;21、连接螺栓。

具体实施方式

32.以下结合附图1-4对本技术作进一步详细说明。

33.本技术实施例公开一种预制内隔墙板。

34.参照图1和图2,一种预制内隔墙板,包括板体1,板体1的侧壁上设有插接槽10,插接槽10两个槽壁之间的距离由靠近板体1中心轴线的一侧向远离板体1中心轴线的一侧递增,插接槽10沿板体1的高度方向设置,板体1远离插接槽10的一侧设有插块11,插块11插入插接槽10中,插接槽10内设有用于供砂浆填补的容纳空间12,容纳空间12位于插块11和插接槽10槽底壁之间,相邻两个板体1之间通过连接件2连接。

35.在安装横向的板体1时,将首块板体1安装在墙体上后,将砂浆填入插接槽10的容纳空间12中,再将相邻板体1上的插块11插入插接槽10中,插块11与砂浆粘接,再利用连接件2将相邻两个板体1进行安装,循环往复,即可实现板体1之间的连接,以此可以降低隔墙板之间发生断裂的可能性,有利于提高隔墙板之间的连接稳定性。

36.参照图2,板体1内设有空腔105,空腔105内设有保温板层106,保温板层106相背离两侧均填充有胶粘层107,在本实施例中胶粘层107为水泥基胶粘剂层;安装时,将保温板层106安装在空腔105中,并在保温板层106两侧涂抹胶粘层107,从而可以将保温板层106安装在空腔105中,有利于提高板体1的保温性能。

37.参照图2和图3,插接槽10朝向插块11一侧的槽壁上设有若干个插接块13,插接块13远离插接槽10槽底壁的一侧插入容纳空间12,插块11远离板体1的一侧设有插入容纳空间12的插入块14,插入块14位于相邻两个插接块13之间;利用插接块13和插入块14插入容纳空间12中,当砂浆填入容纳空间12后,插接块13和插入块14插入砂浆中,这样可以增加板体1与砂浆的接触面积,有利于提高板体1之间的连接稳定性。

38.插接槽10槽壁与插块11之间留有用于供砂浆溢出的流动通道17,插接槽10槽壁上设有若干个流动横板19,若干个流动横板19沿板体1的高度方向均布,流动横板19伸入流动通道17中并与插块11接触,板体1的一侧设有容纳槽15,板体1的另一侧设有插入容纳槽15的插条16,流动通道17与容纳槽15之间留有供砂浆渗入的粘接空间18;将插块11插入插接槽10中时,同时将插条16插入容纳槽15中,插块11将砂浆进行挤压,砂浆流入流动通道17中,并沿着流动横板19流动粘接空间18中,这样一方面由于插条16插入容纳槽15中,并与流动横板19接触,这样可以提高板体1之间的连接稳定性,而且可以减少板体1之间出现角度偏差,另一方面可以提高砂浆与板体1的接触面积,有利于提高相邻两个板体1之间连接的稳定性,而且由于砂浆向粘接空间18流动时,通过流动横板19的导向,减少砂浆向流动通道17底部流动的可能性,有利于减少出现流动通道17上部分的砂浆较少,削弱上部分板体1之间的连接稳定性。

39.参照图2,板体1相背离两侧均设有两个连接缺口108,相邻板体1的连接缺口108连通设置;

40.参照图2,连接件2包括连接板20,连接板20用于插入板体1同侧的相邻两个连接缺口108中,连接板20上设有插入连接缺口108并与板体1螺纹连接的连接螺栓21;当插块11插入插接槽10中后,将连接板20插入两个连接缺口108中,再用连接螺栓21穿过连接板20并与板体1螺纹连接,以此可以提高板体1之间的连接稳定性,有利于减少板体1之间发生断裂的可能性。

41.参照图4,板体1的顶壁上设有横槽100,板体1的底壁上设有用于插入横槽100的横条101,横条101与板体1的底壁之间留有安装缺口102,板体1上设有与安装缺口102凹凸配合的嵌入条104,嵌入条104上设有与横条101螺纹连接的安装螺栓103;当需要安装竖向的板体1时,将安装螺栓103拆卸,从而露出嵌入条104,再将嵌入条104插入横槽100中,即可方便将竖向的板体1进行安装;如果不需要安装竖向板体1时,利用嵌入条104插入安装缺口102中,可以保持板体1表面平整,减少对板体1进行进一步施工的影响。

42.本技术实施例一种预制内隔墙板的实施原理为:首先将砂浆填入容纳空间12中,利用插块11插入插接槽10中,再利用连接件2将两个板体1进行连接,以此可以减少两个板体1之间发生断裂的可能性,有利于提高板体1之间连接的稳定性。

43.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1