建筑施工防坠装置和水平洞井的制作方法

本技术属于建筑,具体而言,涉及一种建筑施工防坠装置和水平洞井。

背景技术:

1、混凝土高层建筑在浇筑过程中均预留有例如电梯井洞孔及其他楼板孔等水平洞井,水平洞井为建筑施工安全管控的重点区域,在施工过程中容易发生坠落事故。对水平洞井的防护通常采用多根横杆进行门洞的阻挡,这种安装方式,上下相邻的横杆之间的间距较大。

2、相关技术中,出现了采用柔性网状结构的防坠网,如公开号“cn220487172u”的专利申请,其中大面积采用柔性网结构作为防护主体,柔性网结构在受到较大冲击时形变量较大,且耐冲性不足,存在一定安全隐患。

技术实现思路

1、本实用新型旨在解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。

2、为此,本实用新型的第一方面提出了一种建筑施工防坠装置;

3、本实用新型的第二方面提出了一种水平洞井。

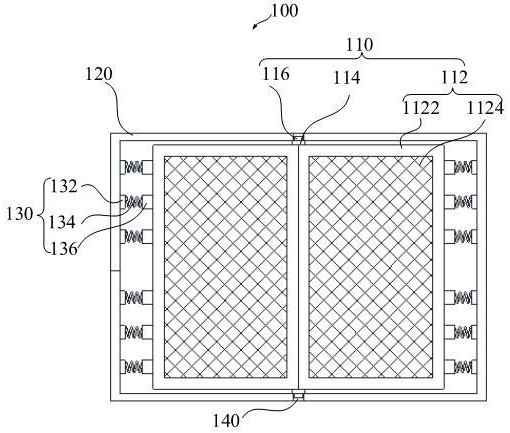

4、有鉴于此,根据本实用新型的第一方面提出了一种建筑施工防坠装置,包括:防坠组件,防坠组件包括两个折叠部,两个折叠部相互铰接;预埋框体,预埋框体围合折叠网框,预埋框体用于固定连接在水平洞井的井壁;至少两个弹性连接件,至少两个弹性连接件的一端分别与两个折叠部相连接,至少两个弹性连接件的另一端分别与预埋框体相连接。

5、在该技术方案中,防坠组件包括两个相互铰接的折叠部,两个折叠部能够相互旋转以进行折叠,即两个折叠部能够相互铰接运动,以改变两个折叠部之间的夹角。

6、具体来说,在防坠组件上未受到坠落冲击的情况下,防坠组件的两个折叠部呈水平,即在防坠组件未受到冲击时,两个折叠部之间的夹角θ1的取值范围为170°至190°。

7、在施工人员或物体意外坠落至防坠组件上时,防坠组件的上表面受到坠落冲击,此时两个折叠部之间夹角变小,即两个折叠部折叠对施工人员或物体进行缓冲。在防坠组件受到冲击时,两个折叠部之间的夹角θ2的取值范围未150°至120°。

8、在该技术方案中,预埋框体能够预埋在水平洞井的井壁上,从而将建筑施工防坠装置固定在水平洞井上。该预埋框体为围合在防坠组件的外侧,即预埋框体的围合面积大于防坠组件的两个折叠部的面积,在预埋框体围合在防坠组件的外侧时,预埋框体与防坠组件之间存在较大间隙,保证防坠组件不会与预埋框体发生接触干涉,使防坠组件中的两个折叠部在受到冲击时能够自由折叠,对坠落物进行缓冲。

9、在该技术方案中,弹性连接件用于连接防坠组件与预埋框体,弹性连接件的数量为至少两个,防坠组件中的两个折叠部中的每个折叠部均连接至少一个弹性连接件的一端,且该弹性连接件的另一端连接在预埋框体的内侧壁上。该弹性连接件为拉伸弹性结构,在防坠组件受到冲击折叠的情况下,弹性连接件处于拉伸状态。

10、具体来说,弹性连接件的数量为2n个,其中n个弹性连接件连接在两个折叠部中的一个折叠部与预埋框体之间,另外n个弹性连接件连接在另一个折叠部与预埋框体之间。

11、需要说明的是,本技术中的建筑施工防坠装置用于防坠缓冲的防坠组件,该防坠组件通过两个通过相互铰接的折叠部的折叠,以及弹性连接件的拉伸弹力进行缓冲,无需设置大量柔性材料。在施工人员坠落时不仅能够提供较好的缓冲效果,还能够避免柔性材料较细的纤维对施工人员造成割伤,而且提高了防坠组件的耐冲性和耐用性。

12、本技术技术方案中,建筑施工防坠装置中包括固定在水平洞井的井壁上的预埋框体,以及被预埋框体围合内的防坠组件,该防坠组件与预埋框体之间通过弹性连接件进行连接,且防坠组件中包括两个相互铰接的折叠部。在施工人员或物体坠落在防坠组件上时,防坠组件中的两个折叠部折叠,此时两个折叠部所连接的弹性连接件被拉伸,通过折叠部的折叠以及弹性连接件的拉伸进行缓冲,提高了防坠组件的缓冲性能,且防坠组件包括两个折叠部,并未大面积选用柔性材料,提高了防坠组件的耐冲性,进一步保障了施工人员的安全性。

13、在上述任一技术方案中,防坠组件还包括:铰接轴,连接在两个折叠部之间,两个折叠部通过铰接轴相连接。

14、在该技术方案中,防坠组件中还包括与两个折叠部转动连接的铰接轴,该铰接轴连接在两个折叠部之间,且两个折叠部均能够相对该铰接轴旋转。

15、具体来说,在防坠组件受到冲击时,两个折叠部均相对铰接轴旋转,从而两个折叠部之间的折叠角度发生变化。

16、本技术技术方案中,通过在防坠组件中设置连接在两个折叠部之间的铰接轴,使两个折叠部能够通过铰接轴铰接在一起,保证了两个折叠部之间相互旋转折叠的稳定性。

17、在上述任一技术方案中,预埋框体开设有限位滑道;

18、防坠组件还包括:限位滑块,与铰接轴相连接,限位滑块与限位滑道滑动连接。

19、在该技术方案中,预埋框体的内侧壁开设有限位滑道,该限位滑道内滑动有限位滑块,且限位滑道的延伸方向与防坠组件所处的平面相互垂直。该限位滑块与铰接轴固定连接。

20、具体来说,在防坠组件受到冲击的情况下,防坠组件中的两个折叠部通过铰接轴旋转,且两个折叠部之间相对折叠,此时两个折叠部之间的夹角变小。铰接轴在限位滑块和限位滑道的限位下,沿垂直于防坠组件所在平面的方向向下滑动。

21、需要说明的是,通过对限位滑块在限位滑道内的行程进行设置,能够对防坠组件中两个折叠部之间的最大折叠角度进行调整,其中,限位滑块在限位滑道内的行程与两个折叠部之间的最大折叠角度正相关。

22、本技术技术方案中,在预埋框体上开设限位滑道,以及在铰接轴上固定连接相应的限位滑块,通过限位滑块在限位滑道内的滑动对防坠组件的折叠角度和移动方向进行限定,相较于采用全柔性材料制成的防坠网稳定性更好,避免了侧翻对坠落的人员或物体造成二次伤害,提高了建筑施工防坠装置的安全性能。

23、在上述任一技术方案中,限位滑道的数量为两个,两条限位滑道分别设置在预埋框体中相对的两个内侧壁;

24、限位滑块的数量为两个,两个限位滑块分别设置于铰接轴的两端。

25、在该技术方案中,限位滑道和限位滑块的数量均为两个,且限位滑道与限位滑块一一对应设置。两个限位滑块分别固定连接在铰接轴的两端,两个限位滑道分别开设在预埋框体中两个内侧壁上,且开设限位滑道的两个内侧壁相对设置。

26、需要说明的是,预埋框体中有四个内侧壁,其中两个相对的内侧壁开设有限位滑道,另外两个相对的内侧壁通过弹性连接件与防坠组件中的两个折叠部相连接。限位滑道所处内侧壁与弹性连接件所连接的内侧壁为不同的内侧壁,避免了限位滑道和滑块的相对滑动对弹性连接件的拉伸运动造成干涉。

27、本技术技术方案中,通过设置两个限位滑块和两个限位滑块,能够进一步提高防坠组件相对预埋框体运动的稳定性。

28、在上述任一技术方案中,折叠部包括:网框;防坠网,与所述网框的内侧壁固定连接。

29、本技术技术方案中,折叠部包括网框和防坠网,两个折叠部的两个网框之间相互铰接,在两个网框的内侧壁均安装有防坠网。其中,网框为刚性结构,提高包括两个折叠部的防坠组件的稳定性,防坠网为网格状结构,能够使碎石块、和液体等坠落物通过防坠网,避免在防坠组件上囤积。

30、在上述任一技术方案中,防坠网包括柔性防坠网,其中,柔性防坠网的网孔面积的取值范围为5cm至20cm。

31、在该技术方案中,将防坠网设置为柔性防坠网,能够对坠落在防坠组件上的人员或物体进行进一步缓冲,使坠落人或坠落物能够与防坠组件软接触,避免防坠组件对其造成损伤。

32、在该技术方案中,将柔性防坠网的网孔面积设置为5cm至20cm之间,能够保证较小的一些坠落物和液体能够通过柔性防坠网落下,避免囤积在防坠组件上,并且还能够对较大的坠落物和坠落人员进行有效防坠,避免较大的坠落物和坠落人员穿过防坠组件与地面接触。

33、本技术技术方案中,通过在防坠组件中选用柔性防坠网,并对柔性防坠网的网孔面积进行限制,能够提高防坠组件的缓冲性能,同时还能够保证较小的一些坠落物和液体能够通过柔性防坠网落下,避免较大的坠落物和坠落人员穿过防坠组件,提高防坠性能。

34、在上述任一技术方案中,弹性连接件包括:

35、第一固定件,与预埋框体的内侧壁固定连接;

36、弹性件,弹性件的一端与第一固定件可拆卸连接;

37、第二固定件,与折叠部固定连接,第二固定件与弹性件的另一端可拆卸相连接。

38、在该技术方案中,弹性连接件包括与预埋框体内侧壁固定连接的第一固定件,以及与折叠部固定连接的第二固定件,并且在第一固定件和第二固定件之间连接有弹性件,该弹性件能够有效为防坠组件提供缓冲效果。

39、在该技术方案中,第一固定件与弹性件可拆卸相连接,第二固定件与弹性件可拆卸连接。在安装建筑施工防坠装置时,能够首先对预埋框体进行安装,在预埋框体安装完成之后,再通过第一固定件、弹性件和第二固定件的连接,将防坠组件安装在预埋框体上,简化了建筑施工防坠装置的安装便利性。

40、需要说明的是,第一固定件与弹性件之间能够相互转动,且第二固定件与弹性见之间能够相互转动,从而提高弹性连接件在受力时发生形变的灵活性。

41、本技术技术方案中,,弹性连接件中包括可拆卸相连的第一固定件、弹性件和第二固定件,在能够通过弹性连接件对建筑施工防坠装置中的预埋框体和防坠组件进行分体安装,提高了建筑施工防坠装置安装的灵活性和便利性。

42、在上述任一技术方案中,弹性件为拉伸弹簧。

43、本技术技术方案中,通过将弹性见选为拉伸弹簧,在防坠组件受到冲击时,拉伸弹簧处于拉伸状态,提高防坠组件的缓冲性能。

44、根据本实用新型的第二方面提出了一种水平洞井,包括:井壁和上述任一技术方案中的建筑施工防坠装置,因而具有上述任一技术方案中的建筑施工防坠装置的全部有益技术效果,在此不再进行赘述。

45、在本技术的一些技术方案中,建筑施工防坠装置的底部与水平洞井的井底之间距离取值范围为20cm至100cm。

46、本技术技术方案中,通过将建筑施工防坠装置的底部设置于水平洞井的井底之间设置20cm至100cm的间距,能够避免防坠组件中的两个折叠时于井底产生接触,提高了安全性。

47、本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!