一种高强度锅具的制作方法

[0001]

本发明涉及锅具技术领域,尤其是一种高强度锅具。

背景技术:

[0002]

南方食物多以小炒为主,故炒锅设计成有手柄以方便抛炒。炒锅主要用作煎或炒食物,但也可以用作蒸、炖、炸等其他不同的烹饪方法。炒锅是中国及东南亚的主要煮食工具。

[0003]

一般锅体采用良好的导热的金属材质,金属材质使得锅体整体较重,且在锅中有食物时,其质量更重,在食物时含有汤汁食物,基本是以单手拿住锅柄,另一只手拿住锅铲,将食物盛出,锅柄上的力基本以使用者手腕用力,如果力气不足,拿起锅具是很费力。

技术实现要素:

[0004]

本发明针对现有技术中的不足,提供了一种高强度锅具,端起锅体时,可以实现节省手腕的使用力量。

[0005]

为解决上述技术问题,本发明通过下述技术方案得以解决:一种高强度锅具包括锅体和锅柄,所述锅柄设置在锅体的一侧,所述锅柄内设置第一腔体,在第一腔体内设置转动件,所述转动件包括工作区和制动区,所述工作区上设置移动件,所述移动件下侧连接所述挡板,所述挡板滑动连接在第一腔体的底部;所述制动区上方设置限位件,在限位件下侧连接锅柄上滑动连接的按钮,所述按钮一侧通过第一弹性件连接在第一腔体中;在第一腔体内设置固定件,所述转动件穿过固定件,在所述制动区上设置第一齿轮,所述第一齿轮与转动件之间通过第二弹性件连接,设置第二齿轮,所述第二齿轮转动设置在所述锅柄中,且与第一齿轮啮合连接。

[0006]

上述方案中,优选的是,所述转动件两端转动连接在所述第一腔体中,所述制动外形为六棱柱,所述工作区为圆柱体上且设置螺纹。

[0007]

上述方案中,优选的是,第一齿轮固定连接在所述制动区上。所述第一齿轮转动时,所述制动区带动所述转动件一同转动。

[0008]

上述方案中,优选的是,在锅柄外侧且在所述第二齿轮上方设置防油罩,所述防油罩包括罩体和转动板,所述转动板转动连接在所述罩体上,且在所述转动板上设置通孔。所述防油罩的设置用于防止食物烹饪时,汤汁溅到第二齿轮上,且转动板的设置以及通孔的设置,使用者单手用拇指伸入就可以打开。

[0009]

上述方案中,优选的是,所述转动板通过第三弹性件与罩体转动连接,所述防油罩还包括第二腔体,在所述第二腔体下方设置第二磁铁,设置隔磁板,所述隔磁板一端转动连接防油罩,隔磁板另一端连接第一拉绳,所述第一拉绳穿过防油罩与转动板连接。

[0010]

上述方案中,优选的是,所述挡板一端上通过扭簧连接两组延伸板。延伸板用于增加小臂和手肘的放入空间,扭簧使得延伸板收放自如。

[0011]

上述方案中,优选的是,所述第一弹性件为弹簧,第二弹性件为尺簧。

[0012]

本发明的有益效果是:通过转动件分为制动区和转动区的设置,并设置第一齿轮和第二齿轮,将第一齿轮通过第二弹性件连接固定件,解除制动区的限位,转动第二齿轮时,挡板向外侧移动,延伸板也在扭簧作用下,重新限位时,端起锅体时,手拿住锅柄,小臂和手肘将置于挡板和延伸板,此时小臂和手肘平摊一部分的力量锅体的重量,使得手腕处使用的力大大减少,优化了力气小的使用者的产品体验,同时再次解除限位,挡板自动回收使用也是便捷;对于力气大的人,该装置亦不会影响其使用。

附图说明

[0013]

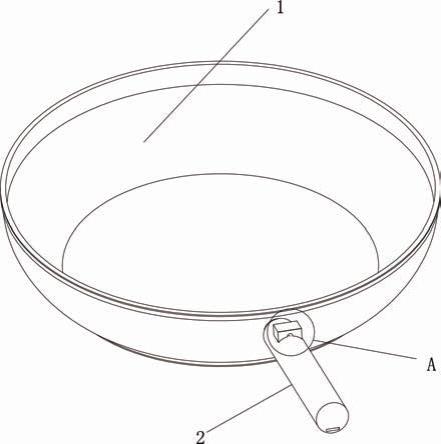

图1为本发明结构示意图。

[0014]

图2为图1的a处放大图。

[0015]

图3为本发明剖视图。

[0016]

图4为图3的b向放大图。

[0017]

图5为本发明内部结构示意图。

[0018]

图6为本发明的挡板的示意图。

[0019]

图7为本发明的第一拉绳与转动板连接的示意图。

具体实施方式

[0020]

下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述:参见图1-图7,包括锅体1和锅柄2,所述锅柄2固定设置在锅体1一侧,一般设置锅体1外侧且靠近锅边,同时在所述锅体1一般采用导热性能较好的金属,而锅柄2则使用导热性能不佳的材料,例如木头,由于锅体1为金属,即锅体1质量较重,对于一些力气不大的使用者,还存在一定的困难,或者长时间使用更容易累。

[0021]

因此在不改变锅柄2绝热材料的同时,在所述锅柄2内设置第一腔体21,所述第一腔体21内设置转动件3,所述转动件3的两端转动设置在第一腔体21中,即转动件3可以保持自由转动,所述转动件3包括工作区31和制动区32,所述制动区32形状为六棱柱,所述工作区31上设置螺纹。

[0022]

在工作区31和制动区32之间设置固定板7,所述固定板7上下端固定在所述第一腔体21内,在固定板7上设置孔,所述孔的位置与所述转动件3的位置匹配,即所述转动件3可以穿过所述孔,且所述孔不会影响转动件3的自由转动。

[0023]

在固定板7上且靠近所述制动区32一侧设置第一齿轮321,所述第一齿轮321固定连接在转动件3的制动区32,当所述第一齿轮321转动时,所述制动区32同样转动,且将所述转动件3带动一起转动。同时在固定板7上设置第二弹性件,所述而弹性件优选为尺簧。

[0024]

在所述工作区31上设置移动件301,所述移动件301内部设置与转动件3上的工作区31的螺纹匹配的螺纹,且在所述移动件301下方设置挡板4的一端,所述挡板4的另一端滑动连接在所述锅柄2内部的第一腔体21中,所述挡板4一侧设置两组延伸板42,所述延伸板42通过扭簧41连接在挡板4,当所述挡板4从第一腔体21内滑出时,所述延伸板42在扭簧41的作用下转动,且与挡板4垂直。

[0025]

在制动区32的上方设置限位件5,所述限位件5与滑动连接在锅柄2上的按钮6连接,所述按钮6滑动在所述第一腔体21下方且所述按钮6与第一腔体21通过两组第一弹性件

61连接至所述第一腔体21上,所述第一弹性件61优选使用弹簧,实现所述按钮6向上克服弹簧的弹力时移动时,所述限位件5将会将上移动,且脱离所述制动区32的六棱柱,并不再将其限位。

[0026]

对制动区32进一步限位,在限位件5上设置第一磁铁103,在第一磁铁103上方设置第二磁铁102,所述第一磁铁103和第二磁铁102相对的一端为同极磁铁,始保持相斥状态,未将此状态解锁时,所述限位件5无法向第一腔体21内侧移动。

[0027]

在锅柄2中,在第一腔体21上侧,与所述第一齿轮321啮合连接第二齿轮9,所述第二齿轮9转动连接在所述锅柄2之中,且将所述第二齿轮9部分置于锅柄2之外,在突出的第二齿轮9处设置防油罩22,所述防油罩22包括罩体221和转动板222,所述转动板222通过第三弹性件101转动连接在所述罩体221上,所述第三弹性件101优选使用扭簧,在无外力的情况下,所述转动板始终将罩体221覆盖,将转动板222上设置通孔,使用者的大拇指可以放入,并用力可以将转动板222向上转动,且不会在自身的重力下滑落,这样设计的好处在于,只要没有外力的情况下所述转动板222将防油罩22完全覆盖,使得炒菜、颠锅时防止由于转动板222上沾上油渍,油渍易吸附灰尘,使得防油罩内部的第一齿轮321和第二齿轮9转动不顺畅。

[0028]

所述第二磁铁102设置在防油罩22的第二腔体23内,在所述防油罩22上转动连接隔磁板104的一端,所述隔磁板104的另一端连接第一拉绳105,所述第一拉绳105穿过防油罩22的第二腔体223内壁与转动板222连接,参见图7,即所述第一拉绳105与转动板222与第三弹性件101连接处连接,即所述转动板222转动时,所述第一拉绳105在紧绷的状态下被拉动,将隔磁板104向一侧转动,将第一磁铁103和第二磁铁104之间的同极磁铁隔开,使得按钮6可以移动。

[0029]

工作原理:一般在锅体1内完成烹制菜肴时,需要将菜肴盛出来,则一只手拿住锅体1,另一只手拿住锅铲,用锅铲将菜肴滑到盘子中,此时拿住锅体1的力量是完全使用手腕的力量,对于力气小的使用者,较难驾驭;用手持锅柄2的拇指进入防油罩22的通孔,将转动板222在拇指上,转动板222向外侧翻动,且始终抵在拇指上;优选食指将按钮6向内侧移动,此时由于隔磁板104在第一拉绳105作用下将位于第一磁铁103和第二磁铁102之间,所述第一磁铁103和第二磁铁102将不在同极相斥,且所述限位件5不再将制动区32固定,所述按钮6将隔磁板104向上顶去;同时转动第二齿轮9,由于齿轮上具有间距相同的齿,在连续转动时,每一次转动,需要转动件3限位一次,再转动一次,通过以下方式实现:转动一次第二齿轮9,将按钮6放下,即所述制动区32被限位,将手指移动至第二齿轮9的另一侧时,将按钮6向第一腔体21内部按压,即解除制动区32的限制,将第二齿轮9再一次转动,反复操作几次,所述第二齿轮9带动第一齿轮321转动,所述第一齿轮321将带动转动件3转动,所述第二弹性件8因此被压缩,且所述工作区31上的移动件301和下端滑动连接在所述第一腔体21内的挡板4向外侧移动,同时所述挡板4在向外移动时,两组延伸板42将在扭簧41的作用下恢复,来增加手肘放置的位置;放下按钮6,所述按钮6在第一弹性件61的作用下向外侧移动,所述限位件5的内侧会嵌入将六棱柱的制动区32之中,所述转动件3被限制转动,拿起锅柄2时,所述手肘处会接触到所述挡板4以及延伸板42处,分配锅体1重量,因此对手腕的力量便会降低,方便力气不足的使用者拿起锅体1;使用完毕后,将拇指置入罩体221内使得转动板22转动一定角度,按压所述按钮6向第一腔体21第一腔体21的内部移动,所述第二弹性件8将

从压缩状态开始恢复,所述转动件3会反转,将所述挡板4向固定板7一侧移动,所述延伸板42在进入第一腔体21时,被入口自动向内回收,收至第一腔体21之中。

[0030]

以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1