一种骨骼软背及软背椅的制作方法

[0001]

本实用新型涉及办公家居用品技术领域,具体地,涉及一种骨骼软背及软背椅。

背景技术:

[0002]

目前的办公椅座位和靠背由缓冲材料制成,以提供舒适的乘坐。然而,典型的靠背形成为单一件并且不能根据用户的背部曲线而容易地变形,并由此在提供舒适的乘坐方面受到限制。换句话说,由于用户的后背区域,部分与靠背分离(如用户背部的脊柱与靠背分离并且肩部和腰部区域接触该靠背的情况),所以靠背不能舒适地支撑背部区域。

[0003]

当用户长时间坐在椅子上时,这会导致用户的脊柱和腰部遭受疲劳,从而引发疾病,在严重情况下会引起背痛。

[0004]

为了克服这些问题,需要一种可以根据使用者背部“s”曲线形式而变形的骨骼软背椅。

[0005]

经过对现有技术的检索,授权公告号为cn204071231u的实用新型专利公开了一种靠背角度可调节软椅,包括处于下方的底座,以及设置在底座上的椅座,以及设置椅座两侧的扶手,以及设置在椅座上的椅背,椅背通过角度调节器铰接在椅座上,椅座两侧的扶手则作为乘坐时的手托部,底座内部的底座骨架包括圆形底杆及其上设置的两条u形底杆构成,u形底杆的两自由端均固定连接在圆形底杆上。该软椅不能根据使用者背部曲线进行调节。

技术实现要素:

[0006]

针对现有技术中的缺陷,本实用新型的目的是提供一种骨骼软背及软背椅。

[0007]

本实用新型的第一方面提供一种骨骼软背,包括第一连接横梁、第二连接横梁、两个由可变形材料制成的侧梁和多个支撑梁,所述侧梁的两端分别与所述第一连接横梁和所述第二连接横梁同侧的端部连接;多个所述支撑梁间隔设置在两个所述侧梁之间,并与所述第一连接横梁和所述第二连接横梁平行;两个所述侧梁上未与所述支撑梁连接的部位均设有支撑龙骨,所述支撑龙骨上设有槽口使两个所述侧梁在使用者就座时变形成与人体背部曲线贴合的s形。

[0008]

进一步地,所述支撑梁有六个,所述支撑龙骨有七个,从使用者肩部向下依次为第一支撑龙骨、第二支撑龙骨、第三支撑龙骨、第四支撑龙骨、第五支撑龙骨、第六支撑龙骨和第七支撑龙骨,七个所述支撑龙骨的槽口深度不完全相同。

[0009]

进一步地,所述第一支撑龙骨、所述第五支撑龙骨、所述第六支撑龙骨和所述第七支撑龙骨的槽口深度一致;所述第二支撑龙骨和所述第四支撑龙骨的槽口深度一致,所述第三支撑龙骨的槽口深度大于其余支撑龙骨的槽口深度。

[0010]

进一步地,所述第一支撑龙骨、所述第五支撑龙骨、所述第六支撑龙骨和所述第七支撑龙骨的槽口深度为所述侧梁厚度的1/4,所述第二支撑龙骨和所述第四支撑龙骨的槽口深度为所述侧梁厚度的1/3,所述第三支撑龙骨的槽口深度为所述侧梁厚度的1/2。

[0011]

进一步地,所述槽口上设有与其形状互补的橡胶件使所述侧梁的槽口部分完整平

滑。

[0012]

进一步地,所述多个支撑梁向所述槽口的方向突出成弧形。

[0013]

进一步地,所述侧梁由尼龙加玻纤材料或玻纤增强pp材料制成,两个所述侧梁的中下部向使用者腰部的方向突出成与腰部贴合的弧形。

[0014]

进一步地,所述骨骼软背一体成型,所述侧梁上与所述支撑龙骨相反的一面设有骨骼软背扣件,用于和椅子靠背固定连接。

[0015]

进一步地,所述骨骼软背扣件有两个,分别位于所述侧梁的顶部和底部。

[0016]

本实用新型的第二方面提供一种软背椅,包括上述所述的骨骼软背、座位构件、支撑单元以及靠背单元,所述支撑单元位于所述座位构件的底部,所述靠背单元位于所述座位构件的一侧并向上设置,所述骨骼软背通过紧固件固定在所述靠背单元面向所述座位单元的一侧。

[0017]

与现有技术相比,本实用新型具有如下的有益效果:

[0018]

1、本实用新型的骨骼软背及软背椅中,根据人体背部接触面和受力点,七个槽口的深度不同,变形尺度不同,使骨骼软背始终保持与人体背部相同的“s”曲线;

[0019]

2、本实用新型的骨骼软背及软背椅中,在槽口上设有与其形状互补的橡胶件,保证了整个骨骼软背外观的完整性,同时增加了骨骼软背的柔软性,使其更完美的呈现出符合人体工学的可变形“s”曲线。

[0020]

3、本实用新型的骨骼软背及软背椅中,两个侧梁的中下部向使用者腰部的方向突出成与腰部贴合的弧形,首先可以保证使用者腰部的贴合,然后骨骼软背的中上部根据使用者背部和肩部的受力情况变形,整体形成s形,符合每个使用者的背部曲线。

[0021]

4、本实用新型的骨骼软背及软背椅中,可以根据每个使用者的受力情况进行不同的变形,而不是固定成一种s形结构,适用范围更广。

附图说明

[0022]

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

[0023]

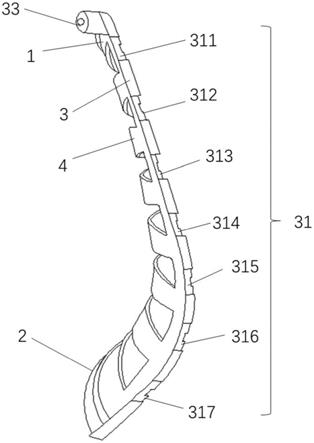

图1为本实用新型骨骼软背的结构示意图;

[0024]

图2为本实用新型骨骼软背支撑龙骨的局部放大图;

[0025]

图3为本实用新型骨骼软背增加橡胶件后的完整结构示意图

[0026]

图4为本实用新型骨骼软背的立体图;

[0027]

图5为本实用新型软背椅的结构示意图;

[0028]

图6为本实用新型软背椅的使用状态图。

具体实施方式

[0029]

下面结合具体实施例对本实用新型进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本实用新型,但不以任何形式限制本实用新型。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变化和改进。这些都属于本实用新型的保护范围。

[0030]

实施例1

[0031]

如图1和图2所示,一种骨骼软背,包括第一连接横梁1、第二连接横梁2、两个由可变形材料制成的侧梁3和六个支撑梁4,侧梁3的两端分别与第一连接横梁1和第二连接横梁2同侧的端部连接;多个支撑梁4间隔设置在两个侧梁3之间,并与第一连接横梁1和第二连接横梁2平行;两个侧梁3上未与支撑梁4连接的部位设有七个支撑龙骨31,从使用者肩部向下依次为第一支撑龙骨311、第二支撑龙骨312第三支撑龙骨313第四支撑龙骨314、第五支撑龙骨315、第六支撑龙骨316和第七支撑龙骨317,七个支撑龙骨31上设有槽口32使两个侧梁3在使用者就座时变形成与人体背部曲线贴合的s形。

[0032]

支撑龙骨的槽口深度决定了本骨骼软背各受力点的变形深度,槽口越深,骨骼软背变形程度越大,与背部曲线贴合越好。第二、三、四支撑龙骨的槽口是与人体背部接触面和受力点最多的部位,所以这三个槽口的深度与其他剩余的槽口深浅不同而变形尺度也不同,致使骨骼软背始终保持与人体背部相同的“s”曲线。优选地,第一支撑龙骨311、第五支撑龙骨315、第六支撑龙骨316和第七支撑龙骨317的槽口深度为侧梁3厚度的1/4,第二支撑龙骨312和第四支撑龙骨314的槽口深度为侧梁3厚度的1/3,第三支撑龙骨313的槽口深度为侧梁3厚度的1/2。

[0033]

实施例2

[0034]

实施例2是在实施例1的结构基础上所做的优选例。

[0035]

在实施例2中,骨骼软背可以一体成型,槽口32上设有与其形状互补的橡胶件5使侧梁3的槽口部分完整平滑,橡胶件5可以在填平槽口的前提下,将每个支撑龙骨的四周都包裹起来,使外形美观。如图3、涂4所示,在图1一次射出成型支撑龙骨基础上,采用橡胶合成二次射出技术成型与槽口形状互补的橡胶件,完成了骨骼软背外观的完整性及增加了骨骼软背的柔软性,使其更完美的呈现出符合人体工学的可变形“s”曲线。

[0036]

多个支撑梁4向槽口32的方向突出成弧形。

[0037]

两个侧梁3的中下部向使用者腰部的方向突出成与腰部贴合的弧形,侧梁3由尼龙+玻纤材料(玻纤增强尼龙)制成,使侧梁和支撑龙骨的强度与韧性提升,当骨骼软背一体成型时,整个骨骼软背结构都可采用玻纤增强尼龙材料或玻纤增强pp材料制成。

[0038]

侧梁3上与支撑龙骨31相反的一面设有两个骨骼软背扣件33,分别位于侧梁3的顶部和底部,用于和椅子靠背固定连接。

[0039]

实施例3

[0040]

实施例3是实施例1或2的应用例

[0041]

如图5所示,在实施例3中,具有上述骨骼软背的软背椅,包括上述的骨骼软背101、座位构件102、支撑单元103以及靠背单元104,支撑单元103位于座位构件102的底部,靠背单元104位于座位构件102的一侧并向上设置,骨骼软背101的上部背侧设有骨骼软背上扣件33,骨骼软背底部设有安装孔,可以连接骨骼软背下扣件107,靠背单元104设有靠背扣件106,骨骼软背上扣件33、骨骼软背下扣件107分别和靠背扣件106通过固定螺丝105固定,从而将骨骼软背101固定在靠背单元104面向座位单元102的一侧。

[0042]

如图6所示,为软背椅的使用状态,使用者坐在座位构件102上后,腰部与骨骼软背101向前凸出的的中下部贴合,背部脊柱和肩部对骨骼软背的中上部施力是其向后凹陷变形,骨骼软背整体变形成与人体背部曲线贴合的s形,使用者离开后,骨骼软背的中上部恢复原状。

[0043]

在本申请的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。

[0044]

以上对本实用新型的具体实施例进行了描述。需要理解的是,本实用新型并不局限于上述特定实施方式,本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变化或修改,这并不影响本实用新型的实质内容。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1