具备改进型组装式导轨的门窗框的制作方法

1.本发明涉及具备改进型组装式导轨的门窗框,具体是,可在室内墙面设置的具备改进型组装式导轨的门窗框。

背景技术:

2.通常,在公共或独立住宅或办公室、学校及公共机关等地以采光、通风、出入或空间分割为目的安装各种窗户(fittings:小配件)。

3.这种窗户从用作门窗的小型门到安装在整个墙面上的大型窗户,大小非常多样,从具有单轨部的门窗框到由一个或两个门结合而成的窗户,再到利用双重窗即四个导轨部的门窗框,由三个或四个门结合而成的推拉式门窗。

4.用于所述门的装配及滑动开闭的门门窗框是采用各种材料制作,过去使用的是用木材制作的门窗框,但由于耐久性的问题,如今主要使用金属材质型材或合成树脂型材的门窗框。

5.这种门窗框如众所周知,具有使门顺利移动的导轨部,而最近广泛使用的金属材料或合成树脂门窗框的导轨部是在其门窗框的挤压成型过程中同时成型成为一体。

6.就是说,为对门窗框进行成型而制作挤压模具时,其导轨部一起也凸出成型,因此金属材料门窗框或合成树脂材料门窗框的内侧有单轨或双轨的导轨部被凸出成一体,因此门的滑动流畅。

7.上述背景技术是发明人为获得本发明而拥有或在本发明创造过程中掌握的技术信息,并不一定是本发明申请前向公众公开的公知技术。

8.(专利文献1)韩国公开实用新型第20

‑

2012

‑

0001699号;

9.(专利文献2)韩国注册实用新型第20

‑

0186912号。

技术实现要素:

10.技术问题

11.本发明提供一侧面的上部面具备沿着长度方向设有插入槽的框体,其框体的插入槽可以连结其它导轨结合体的具备改进型组装式导轨的门窗框。

12.本发明技术问题并不限于上述的技术问题,本领域的普通技术人员可以从以下叙述内容中清楚地了解到其它未涉及的技术问题。

13.技术方案

14.本发明一实施例的具备改进型组装式导轨的门窗框包括:在门框的上端部和下端部分别具备相面对的相对面,并向长度方向挤压成型的上部框体及下部框体;分别安装于所述上部框体和所述下部框体的相对面,使门框被安置引导其滑动的导轨结合体。

15.优选地,一实施例中,所述上部框体或所述下部框体是,与其它框体的相对面上向长度方向形成用于将所述导轨结合体插进安装的导轨插入槽;

16.所述导轨结合体包括:与所述导轨插入槽的形态对应形状的导轨体;以与所述门

框的滚轮外周面形态对应形状沿着所述导轨体的上侧面向长度方向延伸形成的凸起;

17.所述导轨体是,比所述导轨插入槽的深度更高地形成,使得所述滚轮被安置在上侧面;

18.所述导轨结合体还包括:从所述导轨体下侧开始延伸形成,被插进所述导轨插入槽安装,并以弹力支撑所述导轨体的紧固支撑体;

19.紧固支撑体包括:从所述导轨体下部一侧开始向下侧方向延伸形成的第一壁体;从所述导轨体的下部另一侧开始与所述第一壁体分开向下侧方向延伸形成的第二壁体;设置于所述第一壁体和所述第二壁体相对面上分别形成的支撑壁体之间空间的隔热部;分别设于所述第一壁体和所述第二壁体外侧面的紧固凸起;分别设置于所述第一壁体和所述第二壁体下侧的弹性支撑部;通过所述弹性支撑部分开设置于所述第一壁体和所述第二壁体的下侧,并安置于所述导轨插入槽的底面,支撑所述第一壁体和所述第二壁体的第三壁体;

20.所述紧固凸起是从上侧向下侧方向宽度向所述第一壁体所述第二壁体方向逐渐减少;

21.所述导轨插入槽的两侧面上形成与所述紧固凸起形态对应形状的紧固槽,用于扣住所述紧固凸起;

22.所述弹性支撑部包括:支撑所述第一壁体或所述第二壁体的托架;支撑安置于上侧的所述托架的四个托板;包括可转动地被连接设置在所述四个托板各下部的第一架及第二架的四对支撑架;以四角柱形态形成,可转动及水平方向滑行移动地被连接设置在所述第一架上侧面,可转动及垂直方向滑行移动地被连接设置在所述第二架一侧面的支撑柱;

23.所述支撑柱包括:以四角柱形态形成的柱体;以“+”形态在所述柱体的上部凹陷形成的十字槽;以与所述十字槽形态对应的形态形成,并插入所述十字槽,使所述第一架的下侧可转动地被连接设置在四个分支末端上部的十字弹性部;上下垂直方向设于所述柱体各面上的四个垂直槽;以与所述垂直槽形态对应的形状形成,被分别插入所述垂直槽,使所述第二架的下侧可转动地被连接设置在上部外侧的四个垂直弹性部;

24.所述十字弹性部包括:内部空间以空的“+”形态形成的十字壳部;以正方体形成,并配置于所述十字壳中心部分的上部支撑部;配置于所述上部支撑部各侧面的四个上部弹性部;分别配置于所述十字壳部的内部空间各分支末端,并被所述上部弹性部的弹力支撑的四个上部弹性支撑部;分别配置于所述十字槽的各分支末端,并通过设置于与所述十字壳部相面对的一侧面和所述上部弹性支撑部之间的支撑条保持既定间隔,上部有所述第一架的下侧被可转动地连接设置,向所述十字槽的各分支相遇的中心方向沿着所述十字槽的槽滑行移动的四个上部连杆部;

25.所述垂直弹性部包括:以与内部空间空的所述垂直槽形态对应的形状形成的垂直壳部;以正方体形成,并配置于所述垂直壳部的下部空间的侧面支撑部;配置于所述侧面支撑部上侧的侧面弹性部;配置于所述垂直壳部的内部空间上侧并被所述侧面弹性部的弹力支撑的侧面弹性支撑部;配置于所述垂直槽的上部末端,通过设置于与所述垂直壳部相面对的下侧面和所述侧面弹性支撑部上侧面之间的支撑条保持既定间隔,外侧面有所述第二架的下侧被可转动地连接设置,并向所述垂直槽的下侧方向沿着所述垂直槽的槽滑行移动的侧面连杆部。

26.有益效果

27.根据本发明的一侧面,其有益效果在于,导轨部可以拆卸,可以将较重的门更加便利地设置,导轨部因意外冲撞或事故而受到损伤时,可以将该导轨进行更换而非常合理,没有不必要的缝细,门窗框和门之间的间隔非常紧密而隔音及隔热效果突出,也没有其它阻力因素,使得门可以更加流畅、柔和地开闭,仅去除导轨部即可简便分离门,且去除其导轨部后,对露出平面状态的门窗框简便地进行打扫,因此在外观及卫生上可以有效保持清洁状态;

28.在作业人员的手无法到达的高处设置本发明时,增加可升降装置而不受高低限制,可以轻松设置本发明;

29.不仅如此,作业人员在升降装置上作业的途中,升降装置破损时,可以有效防止升降装置的核心结构即液压千斤顶破损。

附图说明

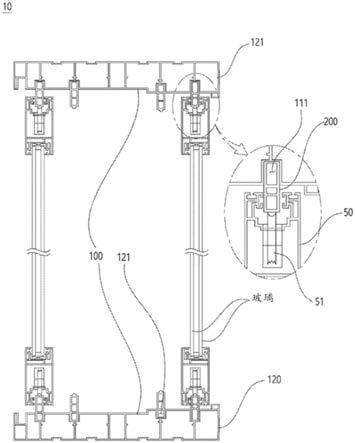

30.图1是图示本发明一实施例的具有改进型组装式导轨的门窗框简略结构的示意图;

31.图2是显示图1的导轨结合体一实施例的示意图;

32.图3是图2的一实施例的导轨结合体的设置示例图;

33.图4是显示图1的导轨结合体另一实施例的示意图;

34.图5是图4的另一实施例的导轨结合体的设置示例图;

35.图6是显示图4的弹性支撑部一实施例的示意图;

36.图7和图8是显示图6的支撑柱的多个示意图;

37.图9是显示图7的十字弹性的示意图;

38.图10是显示图8的垂直弹性部的示意图;

39.图11是图示本发明一实施例的具备液压千斤顶的移动式升降装置的透视图;

40.图12是图示图11中图示的液压千斤顶具体结构的透视图;

41.图13是说明图11和图12中图示的液压千斤顶内部结构及运转原理的概念图;

42.图14是图示外部缸体及连接部的示意图;

43.图15是图示本发明另一实施例的具备液压千斤顶的移动式升降装置的透视图;

44.图16至图18是图示本发明另一实施例的液压千斤顶的透视图;

45.图19是图示本发明又另一实施例的具备液压千斤顶的移动式升降装置的透视图;

46.图20是显示图19的负荷分散部的示意图。

具体实施方式

47.下面结合附图对本发明的特定实施例详细进行描述,但所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员可以对前述各实施例所述技术方案的特定形状、结构及特性进行修改;而这些修改,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

48.各公开实施例中的个别构件的位置或配置可以更改,但不脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。因此下述内容并不是对本发明的范围进行限制,本发明的保护范围应根据其权利要求范围进行解释,而且在其同等范围内的任何变更或修改等应都属于本发

明的权利要求范围。图中类似的参照符号是指在各个方面相同或相似的功能。

49.下面结合附图详述本发明的多个优选实施例。

50.图1是图示本发明一实施例的具备改进型组装式导轨的门窗框简略结构的示意图。

51.根据图1,本发明一实施例的具备改进型组装式导轨的门窗框10包括框体100和导轨结合体200。

52.框体100包括具有与门框50的上端部及下端部分别相互面对的相对面并向长度方向挤压成型的上部框体110和下部框体120。

53.在此,上部框体110或者下部框体120是向长度方向形成导轨插入槽(111,121),用于将导轨结合体200在与其它框体的相对面上插进安装。

54.导轨结合体200分别安装于与上部框体110和下部框体120的相对面上形成的导轨插入槽(111,121),引导门50被安置滑动。

55.进一步,在下部框体120的导轨插入槽121中插进的导轨结合体200的上侧被安置门框50的滚轮51,用户推动门框50开关时,滚轮51沿着导轨结合体200旋转同时移动,使得门框50可以轻柔地移动。

56.具有如上所述结构的改进型组装式导轨的门窗框10是,导轨部可以拆卸,使得作为重物的门更加便于设置,即使遇到意外冲撞或事故,导致导轨部受损伤,但该导轨可以单独更换,因此非常合理,也没有不必要的缝隙,门窗框和门之间的间隔非常紧密,隔音及隔热效果突出,没有特别的阻力因素,使门的开、关更加流畅、轻柔,仅需去掉导轨部即可拆卸门而简便,去除该导轨部后露出的门窗框为平面状态,可以简便地进行清洁和打扫,因此外观和卫生可以始终有效保持清洁状态。

57.图2是显示图1的导轨结合体一实施例的示意图。

58.根据图2,一实施例的导轨结合体200包括导轨体210和凸起220。

59.导轨体210形成与导轨插入槽(111,121)形态对应的形状,上侧面沿着长度方向延伸形成凸起220。

60.在此状态下,导轨体210是优选地,比导轨插入槽(111,121)的深度更高地形成,以便滚轮51安置于上侧面。

61.根据图1或图3,假设导轨插入槽(111,121)的深度为t,导轨体210的高度是如t+t’,向导轨插入槽(111,121)的外部露出t’程度,使得滚轮51被安置可移动的部分露出。

62.导轨体210是并非将内部空间完全填充,而是优选地,使图1的中空孔211向长度方向形成,以节省成本或加强隔热功能。

63.凸起220是形成与门框50的滚轮51外周面形态对应的形状,沿着导轨体210的上侧面向长度方向延伸形成。

64.进一步,图2的图面上只显示半圆形态的凸起220,但可以与滚轮51外周面的形态对应,形成各种形态,例如,滚轮51的外周面形成三角形等多角形槽,则凸起220也应以相同的三角形等多角形凸出形成。

65.在此状态下,图2中图示的导轨结合体220或图3中图示的下部框体120等是,也同样适用于上部框体110及与此结合的导轨结合体200等,因此不再对同样的内容反复进行说明。

66.图4是显示图1的导轨结合体另一实施例的示意图。

67.根据图4、5,另一实施例的导轨结合体200a包括导轨体210、凸起220和紧固支撑体230。在此,导轨体210和凸起220是,因与图2的构件相同,故不再详述。

68.紧固支撑体230是,从导轨体210下侧开始延伸形成,被插入导轨插入槽(111,121)扣住,以弹力支撑导轨体210。

69.一实施例中,紧固支撑体230可以包括第一壁体231、第二壁体232、隔热部233、紧固凸块234、弹性支撑部500和第三壁体235。

70.第一壁体231是从导轨体210的下部一侧开始与第二壁体232分开向下侧方向延伸形成,与第二壁体232的相对面上形成至少一个支撑壁体213a,下侧被弹性支撑部500支撑。

71.第二壁体232是,从导轨体210的下部另一侧开始与第一壁体231分开向下侧方向延伸形成,与第一壁体231的相对面上至少形成一个支撑壁体232a,下侧被弹性支撑部500支撑。

72.隔热部233设置于第一壁体231和与第一壁体231相面对上分别形成的支撑壁体之间的空间,用塑料等隔热材料制成,防止热量通过支撑壁体(231a或232a)由一壁体传递于另一壁体。

73.紧固凸块234是在第一壁体231和第二壁体232的外侧面分别形成,导轨结合体200a被插入导轨插入槽(111,121)时,被紧固槽122扣住,防止导轨结合体200a与导轨插入槽(111,121)分离。

74.在此,紧固凸块234是优选地,从上侧向下侧方向宽度逐渐向第一壁体231或第二壁体232方向逐渐减少的形态即剖面形成如倒直角三角形的形态,以防与紧固槽(122)容易分离。

75.弹性支撑部500是分别设置于第一壁体231和第二壁体232的下侧,利用弹力在第三壁体235的上侧支撑第一壁体231和第二壁体232。

76.一实施例中,弹性支撑部500由具有弹力的材料形成,也可以采用如普通弹簧的形态,但只要是能以弹力支撑住第一壁体231或是第二壁体232的物体,则不受其名称限制,皆可适用。

77.第三壁体235是,通过弹性支撑部500分开设置于第一壁体231和第二壁体232的下侧,安置于导轨插入槽(111,121)的底面,支撑第一壁体231和第二壁体232。

78.一实施例中,导轨插入槽(111,121)是可以在两侧面形成与紧固凸块234的形态对应形状的紧固槽122,以便将紧固凸块234扣住。

79.图6是显示图4的弹性支撑部一实施例的示意图。

80.根据图6,弹性支撑部500包括托架540、四个托板510、四对支撑架520以及支撑柱530。

81.托架540受到设置于下侧的托板510支承,利用弹力支承第一壁体231或者第二壁体232。

82.托板510支承安置于上侧的托架540,通过在下侧连接设置的支撑架520支撑在支撑柱530上。

83.进一步,托板510使托架540安置于上侧,使由托架540传递的振动或冲击等,通过弹力,被可向左右方向(即,第一框架521a)或上下方向(即,第二框架521b)滑动的支撑架

520吸收,从而衰减振动或冲击。

84.不仅如此,本发明通过使第一框架521a或第二框架521b以多种长度形成,克服了单纯调节上下方向高度才能减少冲击的现有弹性体的局限,使得托板510所支撑的位置不仅能自由调节上下方向,还能自由调节左右方向。

85.支撑架520是,第一框架521a和第二框架521b的两个框架分别可转动地被连接设置在四个托板510的各个下部,进而支撑托板510,而且如上所述,调节第一框架521a或第二框架521b的长度,决定托架540被托板510支撑位置。

86.在此状态下,第一框架521a和第二框架521b的上部连接设置在托板510的下部,第一框架521a的下部是可转动及水平滑行移动地被连接设置在支撑柱530的上侧面,第二框架521b的下部是可转动及垂直滑行移动地被连接设置在支撑柱530的一侧面。

87.进一步,第一框架521a或第二框架521b是在支撑柱530的上侧面或一侧面通过弹力转动或滑行移动,将由托板510传递的振动或冲击传递到支撑柱530。

88.支撑柱530是以四角柱形态形成,第一框架521a的下部可转动及水平滑行移动地被连接设置在上侧面,第二框架521b的下部可转动及垂直滑行移动地被连接设置在一侧面,第一框架521a或第二框架521b滑行移动时,通过弹力(即,十字弹性部533或垂直弹性部535)使振动或冲击被吸收。

89.各个托板510或支撑架520为相互对称结构,以相同的方法驱动,如上所述的有关一托板510或一支撑架520的叙述内容同样适用于其它托板510或支撑架520,因此略去相关说明。

90.具有如上所述结构的弹性支撑部500是也可以上下对称结构形成,图16中图示只有支撑柱530的上部形成各个结构,但如上所述的有关四个托板510及四对支撑架520的结构也同样适用于支撑柱530的下部。

91.具有如上所述结构的弹性支撑部500是,与利用弹簧单纯结构体支撑第一壁体231或第二壁体232相比,其支撑稳定性得到提高,各种振动或冲击传递于窗户时,也可以有效吸收相应的振动或冲击,使得抗震性能够进一步符合抗震设计。

92.图7和图8是显示图6支撑柱的示意图。

93.根据图7,支撑柱530包括:柱体531、十子槽532、十字弹性部533、四个垂直槽534(见图8)以及四个垂直弹性部535(见图8)。

94.柱体531是以四角柱形态形成,上部设有十字槽532,各侧面设有垂直槽534。

95.十字槽532是以“+”形态在柱体531的上部凹陷形成,内部空间有十字弹性部533被插进设置。

96.十字弹性部533是以与十字槽532形态对应的形状形态,被插进十字槽532,四个分支的末端上部有第一框架521a的下侧被可转动地连接设置,通过弹力,使由第一框架521a传递的振动或冲击被吸收,从而衰减振动或冲击。

97.垂直槽534以上下垂直方向设置于柱体531的各面,内部空间有垂直弹性部535被插进设置。

98.垂直弹性部535以与垂直槽534的形态对应的形状形成,被插进垂直槽534,第二框架521b的下侧可转动地被连接设置在上部外侧,通过弹力,使由第二框架521b传递的振动或冲击被吸收,从而衰减振动或冲击。

99.图9是显示图7的十字弹性部的示意部。

100.根据图9,十字弹性部533包括十字壳部5331、上部支撑部5332、四个上部弹性部5333、四个上部弹性支撑部5334及四个上部连杆部5335。

101.十字壳部5331是以内部空间空的“+”形态形成,被插进十字槽532设置,后述的上部支撑部5332、四个上部弹性部5333、四个上部弹性支撑部5334设置于内部空间。

102.在此状态下,十字壳5331的各分支长度如图9所示,比十字槽532的各分支长度更短地形成,使上部连杆部5335配置于十字壳部5331外侧形成的空间,并能够形成可供滑行移动的空间。

103.上部支撑部5332以正方体形成,配置于十字壳部5331的中心部分,使上部弹性部5333配置于各四面的外侧,支撑上部弹性部5333。

104.上部弹性部5333是配置于上部支撑部5332的各侧面,通过弹力支撑上部弹性支撑部5334,进而吸收由上部弹性支撑部5334传递的振动或冲击等。

105.上部弹性支撑部5334是,分别配置于十字壳部5331内部空间的各分支末端,被上部弹性部5333弹力支撑,通过设置于上部连杆部5335之间的支撑条5336支撑上部连杆部5335。

106.上部连杆部5335是分别配置于十字槽532的各分支末端,通过设置于与十字壳部5331相面对的一侧面和上部弹性支撑部5334之间的支撑条5336保持既定间隔,第一框架521a的下侧可转动地被连接设置在上部,随着托板510上下方向移动,沿着十字槽532的槽向十字槽532的各分支相遇的中心方向滑行移动。

107.图10是显示图8的垂直弹性部的示意图。

108.根据图10,垂直弹性部535包括垂直壳部5341、侧面支撑部5342、侧面弹性部5343、侧面弹性支撑部5344和侧面连杆部5345。

109.垂直壳部5341是以与内部空间空的垂直槽534形态对应的形状形成,从内部空间下侧开始按顺序设置侧面支撑部5342、侧面弹性部5343以及侧面弹性支撑部5344。

110.侧面支撑部5342是以正方体形成,配置于垂直壳部5341的下部空间,上侧设有侧面弹性部5343,支撑侧面弹性部5343。

111.侧面弹性部5343是配置于侧面支撑部5342的上侧,通过弹力支撑配置于上侧的侧面弹性支撑部5344,从而吸收由侧面弹性支撑部5344传递的振动或冲击等。

112.侧面弹性支撑部5344是配置于垂直壳部5341的内部空间上侧,被侧面弹性部5343的弹力支撑,通过设置于侧面连杆部5345之间的支撑条5346支撑侧面连杆部5345。

113.侧面连杆部5345是配置于垂直槽(534)的上部末端,通过设置于与垂直壳部5341相面对的下侧面和侧面弹性支撑部5344上侧面之间的支撑条5346保持既定间隔,外侧面有第二框架521b的下侧被可转动地连接设置,进而沿着垂直槽534的槽向垂直槽534的下侧方向滑行移动。

114.图11是图示本发明一实施例的具备液压千斤顶的移动式升降装置的透视图。

115.具体地,本发明一实施例的具备液压千斤顶的移动式升降装置20可以包括下部架310、上部架320和液压千斤顶400。

116.下部架310是构成移动式升降装置20下部面的构件。下部架310的下部面设有移动装置330,使得本发明的具备液压千斤顶的移动式升降装置20的移动性得到保障。

117.下部架310的上部面至少可以配置一个柱子340。

118.如图所示,柱子340是在下部架340的边角部分设置四个,但设置数量不设限制。

119.柱子340可配置成长度可变的形态。作为一例,柱子340可以由具有第一直径的外部柱子,以及直径小于第一直径并被插进外部柱子沿着外部柱子的长度方向滑动的内部柱子构成。在此状态下,内部柱子向插进外部柱子的方向滑动时,柱子340的全长缩短,内部柱子向从外部柱子突出的方向滑动时,柱子340的全长增加。但柱子340并不限于上述的结构,只要长度在外力的作用下能够发生变化,任何结构都可以用来替代。

120.上部架320是至少通过一个柱子340被下部架310支撑,与下部架310被平行配置。上部架320的上部面可以搭乘要举升的物体即作业人员,柱子340的长度变长时,上部架320从地面开始升降,使搭乘在上部架320上的作业人员升降。

121.液压千斤顶400是给这种柱子340提供升降力的装置。液压千斤顶400设置于下部架310和上部架320之间,为使安置于上部架320上的物体升降,利用由用户提供的外力使柱子340的长度发生变化,进而使上部架320升降。对此下面结合图12至图14进行说明。

122.图12是图示图11中图示的液压千斤顶400具体结构的透视图,图13是说明图11和图12中图示的液压千斤顶400内部结构和运转原理的概念图。

123.具体地,本发明一实施例的液压千斤顶400包括主体410、外部缸体420、加压杠杆430和卸压阀440。

124.主体410为圆筒形状的构件,设有可以储存工作流体的空间,内部可以配置内部缸体411以及升降活塞412。

125.内部缸体411为设于主体410内部的圆筒形状构件,主体410和内部缸体411之间可以储存工作流体。

126.升降活塞412设置于内部缸体411上,是沿着内部缸体411的长度方向进行往复运动的构件。进一步,内部缸体411内进入工作流体以后,升降活塞412在工作流体的压力下上升,然后柱子340的长度延伸,随之接触到升降活塞412上部的上部架320从地面开始上升。

127.外部缸体420是给内部缸体411供给流体的构件,通过紧固支架415连接于主体410,保持与主体410的密封状态。加压活塞421内设有加压杠杆430,加压活塞421可以通过加压杠杆430上升或下降。

128.加压杠杆430是连接于加压活塞421,将由用户提供的外力传递给加压活塞421的构件。

129.图14是图示构成液压千斤顶400的外部缸体420以及外部缸体420的加压活塞421与加压杠杆430结合所需的连接部422的示意图,设于外部缸体420内的加压活塞421通过连接部422与加压杠杆430物理结合,由于这些结构上的特征,使得加压活塞421能够接收通过加压杠杆430受到的用户的外力。

130.加压杠杆430上设有用户可以抓住的管子等构件结合所需的通孔,管子结合于加压杠杆430的状态下,用户将管子上/下移动时,外力可以作用于加压杠杆430。本发明的另一实施例中,加压杠杆430可以包含上述的管子,或者也可以与管子形成一体。

131.从这些本发明一实施例的液压千斤顶400的具体动作原理来看,液压千斤顶400要升起的物体安置于上部架320的状态下,用户抬起加压杠杆430时,加压活塞421上升,进而对外部缸体420形成负压。随之,储存在主体410和内部缸体411之间的工作流体沿着吸入管

451流入外部缸体420。

132.然后用户按压加压杠杆430时,加压活塞421下降,对吸进外部缸体420的工作流体施加压力。进而吸进外部缸体420的工作流体沿着供给管452流入内部缸体411。此时,连接于外部缸体420侧的吸入管451的一端设有防逆流阀,使工作流体只能沿着供给管452被压送。在流入内部缸体411的工作流体的压力下,升降活塞412上升。如上所述的过程是随着用户使加压杠杆430升降反复进行,最终,内部缸体411的压力逐渐升高,升降活塞412逐渐上升,进而托举置于升降活塞412上端的物体。

133.泄压阀440是设于这些供给管452的一端,随着用户的操作释放内部缸体411压力的阀式构件。进一步,用户要使物体下降到原来位置时,打开泄压阀440,则流入内部缸体411的被高压充填的工作流体通过回收管530,在受物体重力的升降活塞412的压力下被回收至主体410,进而内部缸体411的压力下降,升降活塞412在物体的重力下下降,使物体下降至原来的位置。

134.如上所述,本发明一实施例的液压千斤顶400是利用由用户给加压杠杆430反复施加的微力,将重物托举或降下来。

135.本发明的另一实施例中,用户可以根据物体的种类以及要实施的作业种类,调节提供于升降活塞412的压力的大小。对此下面结合图15至图18进行说明。

136.图15是图示本发明另一实施例的具备液压千斤顶的移动式升降装置的透视图。

137.具体地,本发明另一实施例的具备液压千斤顶的移动式升降装置30包括下部架310、上部架320以及液压千斤顶400a。

138.在此,构成图15中图示的本发明另一实施例的具备液压千斤顶的移动式升降装置30的下部架310和上部架320与图11中图示的本发明一实施例的构成具备液压各斤顶的移动式升降装置20的下部架310和上部架320一致,故不再反复说明。

139.本发明另一实施例的具备液压千斤顶的移动式升降装置30的特征是,图11中图示的构成具备液压千斤顶的移动式升降装置20的本发明一实施例的液压千斤顶400被本发明另一实施例的液压千斤顶400替代。对此下面结合图16至图18进行说明。

140.图16至图18是图示本发明另一实施例的液压千斤顶400a的透视图。

141.图16是本发明另一实施例的液压千斤顶400a的透视图,图17是构成图16的液压千斤顶400a的外部缸体的比较示意图,图18是说明图16中图示的液压千斤顶400a内部结构和运转原理的概念图。

142.具体地,本发明另一实施例的液压千斤顶400a包括主体410、外部缸体(420a,420b,420c,620d,620e,620f)、加压杠杆430以及泄压阀440。

143.图13中图示的构成本发明另一实施例的液压千斤顶400a的主体410、加压杠杆430以及泄压阀440是与图11中图示的本发明一实施例的构成液压千斤顶400的主体410、加压杠杆430以及泄压阀440同样,故不再反复说明。

144.本发明另一实施例的液压千斤顶400a的特征是具备多个图11中图示的外部缸体420。进一步,本发明的另一实施例的液压千斤顶400a是加压杠杆430上可以连接多个外部缸体(420a,420b,420c,420d,420e,420f,420g)。根据图15,本发明另一实施例的液压千斤顶400a是以沿着与加压杠杆430同轴的中心轴形成的第一外部缸体420a为中心,共有六个外部缸体(420b,420c,420d,420e,420f,420g)沿着第一外部缸体420a的周围被配置,但并

不限于此,外部缸体只要达到两个以上,其数量不设限制。

145.各个外部缸体(420a,420b,420c,420d,420e,420f,420g)为圆筒形状,内部分别设有加压活塞。用户操作加压杠杆430给液压千斤顶400a施加外力时,加压杠杆430将受到的外力分散传递到各外部缸体(420a,420b,420c,420d,420e,420f,420g)。

146.外部缸体(420a,420b,420c,420d,420e,420f,420g)被设计成直径均一致时,传递于各外部缸体(420a,420b,420c,420d,420e,420f,420g)的外力可以均匀分散。另一例是,外部缸体(420a,420b,420c,420d,420e,420f,420g)被设计成直径相互不同时,外力可以与直径大小成比分散传递。

147.构成液压千斤顶400a的所有外部缸体(420a,420b,420c,420d,420e,420f,420g)的直径总和是可以设计成小于内部缸体(411)的直径,进一步具体地,外部缸体(420a,420b,420c,420d,420e,420f,420g)的直径总和优选地设计成在内部缸体411直径的1/3以下。因为外部缸体的直径大于内部缸体411的直径,则比施加到外部缸体的外力大小更小的力量传递于内部缸体411。

148.下面结合图18详述本发明另一实施例的液压千斤顶400a的具体动作原理。

149.图18中图示本发明另一实施例的液压千斤顶400a具备三个外部缸体(420a,420b,420c),但如上所述,图16是用于说明液压千斤顶400a动作原理的概念图,因此具备两个外部缸体或四个以上外部缸体的也与后述的动作原理同样或类似。

150.液压千斤顶400a要升起的物体下部以与物体接触的状态,由用户抬起加压杠杆430时,各外部缸体(420a,420b,420c)的加压活塞(421a,421b,421c)上升,进而在外部缸体420上形成负压。随之储存于主体410和内部缸体411之间的工作流体沿着吸入管(451a,451b,451c)流入外部缸体(420a,420b,420c)。

151.然后用户按压加压杠杆430时,加压活塞(421a,421b,421c)下降,对吸进外部缸体(420a,420b,420c)的工作流体施加压力。然后流入外部缸体(420a,420b,420c)的工作流体沿着供给管(452a,452b,452c)移动到内部缸体411。通过流入内部缸体411的工作流体的压力,升降活塞412上升。这些过程随着用户使加压杠杆430升降反复进行,最终,内部缸体411的压力逐渐升高,升降活塞412逐渐上升,进而托举置于升降活塞412上端的物体。

152.在此状态下,本发明另一实施例的液压千斤顶400a还可以包括设置于吸入管(451a,451b,451c)一端的切断阀(4511a,4511b,4511c)以及控制切断阀(4511a,4511b,4511c)开闭的控制装置(无图示)。

153.控制装置(无图示)以配置于紧固支架415内的控制电路形态设置,可以与切断阀(4511a,4511b,4511c)电连接。在此状态下,控制装置(无图示)可以随着用户的操作开闭各个切断阀(4511a,4511b,4511c)。

154.[数学公式1]

[0155][0156]

上述的数学公式1为表示作用于升降活塞412的力(w)的数学公式,作用于升降活塞412的上升力(w)取决于对升降活塞412直径(d)的加压活塞(421a,421b,421c)的直径之和(d)的比率以及施加到加压活塞(421a,421b,421c)的外力(w)。

[0157]

进一步,用户通过加压杠杆430将一定大小的外力(w)传递到液压千斤顶400时,升降活塞412的上升力根据加压活塞(421a,421b,421c)的直径(d)对升降活塞412直径(d)的比率发生变化。在此,升降活塞412的直径(d)取决于内部缸体411的直径,加压活塞(421a,421b,421c)的直径之和(d)则取决于外部缸体(420a,420b,420c)的直径之和,因此最终作用于升降活塞412的上升力(w)是根据外部缸体(420a,420b,420c)的直径之和对内部缸体411直径的比率发生变化。

[0158]

本发明另一实施例的液压千斤顶400a是通过控制装置(无图示)选择性地控制切断阀(4511a,4511b,4511c),进而调节流入外部缸体(420a,420b,420c)的工作流体量,只通过切断阀(4511a,4511b,4511c)开放的加压活塞(421a,421b,421c)给工作流体施加压力,从而调节升降活塞412的升降力。

[0159]

例如,随着用户操作控制装置(无图示),只有第一切断阀4511a关闭时,施加于工作流体的外力是只有所有切断阀(4511a,4511b,4511c)开放时施加于工作流体的外力(w)的2/3被传递。换言之,随着控制装置(无图示)的控制,外部缸体(420a,420b,420c)的直径发生变化,进而调节升降活塞412升降力(w),用户是升起要升起的物体种类或物体后,可以根据要进行的作业种类,操作一次加压杠杆430即可调节液压千斤顶400的升降高度。

[0160]

几个其它实施例中,控制装置(无图示)可以自动决定要开闭的切断阀(4511a,4511b,4511c)。

[0161]

作为一例,控制装置(无图示)是从液压千斤顶400a最初运转时点开始只开放一个切断阀(4511a,4511b,4511c),直至加压杠杆430运转至既定的次数,然后加压杆杠430运转既定次数以上开始,控制多个切断阀(4511a,4511b,4511c)开放。进一步具体地,加压杠杆430最初运转5次为止,控制装置(无图示)只开放第一切断阀4511a,加压杠杆430运转至6~10次为止,开放第一切断阀4511a和第二切断阀4511b,从11次以上开始控制所有切断阀(4511a,4511b,4511c)开放。通常利用液压千斤顶400a抬起物体时,在低高度下可以完成的作业种类并不多,因此开始时快速抬起物体,并上升到适当高度以后,需微调物体的上升高度。此时,根据本发明的上述特征,只有一个切断阀开放的状态下,物体以较快速度上升后,随着时间的推移,开放的切断阀数量增加,随之上升速度逐渐减少。因此用户即便始终以一定大小的力量操作液压千斤顶400a,但仍然可以达到使物体的上升高度发生变化的效果。

[0162]

作为另一例,控制装置(无图示)可以根据配置于液压千斤顶400a上部的物体重量自动决定要开闭的切断阀(4511a,4511b,4511c)。

[0163]

为此,几个其它实施例的液压千斤顶400a还可以具备重量感应装置(无图示)。

[0164]

重量感应装置(无图示)对配置于液压千斤顶400a上部的物体重量产生感应,传递给控制装置(无图示),控制装置(无图示)根据将感应的重量大小与既定的临界区比较的结果,决定是否开闭各切断阀(4511a,4511b,4511c)。

[0165]

例如,控制装置(无图示)确认物体的重量属于较轻的第一临界区时,使所有切断阀(4511a,4511b,4511c)开放,控制用户操作一次加压杠杆430带来的液压千斤顶400的升降高度变得较低。反之,控制装置(无图示)确认物体的重量属于较重的第二临界区时,开放至少一个切断阀(4511a,4511b,4511c),控制用户操作一次加压杠杆430带来的液压千斤顶400的升降高度变得较低。因为物体的重量较轻时,上升过程中物体有可能脱离液压千斤顶400a,而物体的重量较重时,上升过程中不仅脱离液压千斤顶400a的可能性较低,还需要更

多的上升力。

[0166]

如上所述,本发明另一实施例的液压千斤顶400a是根据物体的种类或作业种类等,使升降活塞412的上升力发生变化,使得利用液压千斤顶400a的作业有效进行。

[0167]

图19是图示本发明又另一实施例的具备液压千斤顶的移动式升降装置的透视图。

[0168]

具体地,本发明又另一实施例的具备液压千斤顶的移动式升降装置40包括下部架310、上部架320、液压千斤顶400和防降落部700。

[0169]

图19中图示的本发明又另一实施例的构成具备液压千斤顶的移动式升降装置40的下部架310、上部架320以及液压千斤顶400是与图1中图示的本发明一实施例的构成具备液压千斤顶的移动式升降装置20的下部架310和上部架320相同,故不再反复说明。

[0170]

防降落部700分别设置于液压千斤顶400的两侧,上部架320降落时支撑上部架320,防止液压千斤顶400遭破损。

[0171]

一实施例中,防降落部700可以包括弹性支撑部500和负荷分散部600。

[0172]

在此,弹性支撑部500是除了图6以下的弹性支撑部500及其大小上的差异之外,结构相同,故不再详述。

[0173]

根据图20,负荷分散部600包括:设置于支承弹性支撑部500下侧的支撑部630下侧且内部设有中空部615的球壳610、安置于中空部615的多个支撑用小型球620、上部具备接地平面645以及从接地平面645中心向上侧方向延伸形成的固定螺栓646的接地球640。

[0174]

负荷分散部600分散由外部施加的负荷,并吸收一部分,传递与外部施加的负荷(p)相比小的负荷(q)

[0175]

负荷分散部600将由球壳640外部施加的负荷分散到球壳610内部,最终传递与由球壳610外部施加的负荷相比小的负荷。由球壳610外部施加的负荷是通过位于中空部615的多个支撑用小型球620和接地球640分散,而负荷的一部分是加压球壳610内壁的同时分散,其余负荷传递于球壳610的外部。

[0176]

球壳610是可以利用混凝土等在表面上固定设置,其内部可以具备多个支撑用小型球620以及收容接地球640的中空部615。

[0177]

球壳610是为支撑通过配置于多个支撑用小型球620和接地球640之间的作用分散的负荷,可以用铁、混凝土、木材、塑料等具有一定强度的材料形成。

[0178]

球壳610的形态是可以用多面体、球形等各种形状形成,但中空部615可以由与接地球640的形状对应的球状形成。

[0179]

多个支撑用小型球620和接地球640可以收容于中空部615内,可以由球体形态形成。

[0180]

多个支撑用小型球620是可以沿着中空部615的外周面相接并有规则地被排列收容。接地球640是以放置在多个支撑用小型球620的状态收容于中空部615内,被多个支撑用小型球620以接触状态支撑。

[0181]

如此,多个支撑用小型球620和接地球640是外周相接并被有规则地排列,并通过多个支撑用小型球620和接地球640之间的接触点传递外部的负荷,最终加压位于最外侧的中空部615即球壳610的内壁,进而使外部负荷分散。在此状态下,本实施例中多个支撑用小型球620是被有规则地排列,接地球640以放置于多个支撑用小型球620上的状态被排列,从而增加多个支撑用小型球620以及接地球640之间的接触点数量,负荷传递变得有规则而提

高相互之间负荷的传递效果。而且接地球640是通过多个支撑用小型球620以点接触状态被支撑,因此减少磨损。

[0182]

多个支撑用小型球620和接地球640是可以由强度可承受相互间接触点带来的负荷的材质形成,例如可以由铁、混凝土、木材、塑料等材料形成。

[0183]

另外,接地球640的上部可以具备接地平面645。接地平面654的中心部分设有固定螺栓646,被插进支撑部630的下侧,使支撑部630固定在接地球640上。

[0184]

固定螺栓646是外侧不形成其它凸块,可以形成平纹,但优选地,沿着外侧面形成螺纹(如螺钉的形态等),将支撑部630的下侧更加牢固地拧结。

[0185]

如此,负荷分散部600设置于弹性支撑部500的下侧,支撑弹性支撑部500,通过弹性支撑部500确保如上所述的上部架320的支撑稳定性。

[0186]

本发明又另一实施例的具备改进型组装式导轨的门窗框还可以包括建筑结构修补用组合物,该组合物含结构出现裂缝时用于填充裂缝修补的丙烯酸粘合剂。

[0187]

在此,结构是指框体100或导轨结合体200或具备液压千斤顶的移动式升降装置(20,30,40)等,但并不限于此,构成本发明的各个组成结构皆可属于结构。

[0188]

本发明人发现,在用于修补现有建筑结构的组合物中,尤其耐水性、防水性以及抗裂性均得到提升的组合物中,并不存在可发挥满意效果的组合物,因此经过坚持不懈的努力,最终发明了如本发明所述,耐水性、防水性以及抗裂性均能发挥满意效果的组合物。

[0189]

本发明中所述丙烯酸粘合剂为丙烯酸酯共聚物(acrylic ester copolymer)。所述丙烯酸酯共聚物是cas号(cas number)为30445

‑

28

‑

4的丙烯酸酯共聚物。本发明人在探索建筑结构修补用组合中可以添加的各种化合物的过程中发现,组合物含所述丙烯酸酯共聚物,可以解决本发明要解决的问题即耐水性及抗裂性。

[0190]

本发明中所述组合物是,所述丙烯酸粘合剂可以包含10至50重量百分率,优选地,可以包含15至40重量百分率,更优选地,可以包含20至30重量百分率。

[0191]

本发明的所述组合物是为解决本发明要解决的技术问题尤其防水性以及耐水性,具体地,还可以包括eva粘合剂、乙二醇丁醚(butyl cellosolve)、松香、成膜助剂和丙二醇。

[0192]

本发明中所述eva粘合剂优选的是乙烯醋酸乙烯酯(ethylene vinyl acetate),是cas号为24937

‑

78

‑

8的化合物。

[0193]

本发明中所述乙二醇丁醚是cas号为111

‑

76

‑

2的化合物。

[0194]

本发明中所述松香(rosin)是指将松脂经过蒸馏得到的天然树脂,如果是商业上销售的松脂,则任何种类的松脂皆可用作本发明要解决的技术问题所需的构成要素包含。

[0195]

本发明中所述成膜助剂(texanol)是cas号为25265

‑

77

‑

4的化合物。

[0196]

本发明中所述丙二醇(propylene glycol)是cas号为57

‑

55

‑

6的化合物。

[0197]

本发明人已确认,含丙烯酸粘合剂的建筑结构修补用组合物的结构中如果还包含eva粘合剂、乙二醇丁醚(butyl cellosolve)、松脂、成膜助剂以及丙二醇,则尤其耐水性会得到加强。

[0198]

具体地,所述组合物可以包含eva粘合剂0.01至10重量百分率、乙二醇丁醚(butyl cellosolve)0.01至5重量百分率、松脂0.01至5重量百分率、成膜助剂0.01至5重量百分率以及丙二醇0.01至3重量百分率。

[0199]

进一步具体地,本发明人已确认,所述组合物中如果补充包含2

‑

氨基

‑2‑

甲基

‑1‑

丙醇以及2

‑

甲氨基

‑2‑

甲基

‑1‑

丙醇,则耐水性效果可以显著提高。进一步,含所述丙烯酸粘合的建筑修补用组合物中补充包含eva粘合剂、乙二醇丁醚(butyl cellosolve)、松脂、成膜助剂和丙二醇,以及2

‑

氨基

‑2‑

甲基

‑1‑

丙醇和2

‑

甲氨基

‑2‑

甲基

‑1‑

丙醇,则可以提高防水性和耐水性,进而完成了本发明。

[0200]

本发明中所述组合物包含2

‑

氨基

‑2‑

甲基

‑1‑

丙醇以及2

‑

甲氨基

‑2‑

甲基

‑1‑

丙醇的重量比为15至20:1,优选的可包含重量比为16至20:1,更优选的可包含重量比为17至20:1。

[0201]

所述2

‑

氨基

‑2‑

甲基

‑1‑

丙醇以及2

‑

甲氨基

‑2‑

甲基

‑1‑

丙醇在所述组合物中的重量百分率为0.1至5。

[0202]

本发明人确认所述组合物可以提高本发明要解决的技术问题中的耐水性。

[0203]

含所述丙烯酸粘合剂的建筑结构修补用组合物还可以包含乙二醇、乙二醇丁醚(butyl cellosolve)、碳酸钙、二氧化钛和水。

[0204]

如果上述的组合物具有卓越的防水性和耐水性效果,则本组合物以抗裂性得到提高为特征。所述乙二醇西醚如上所述。

[0205]

本发明中所述乙二醇(ethylene glycol)是指cas号为107

‑

21

‑

1的化合物。

[0206]

本发明中所述碳酸钙(calcium carbonate)是指cas号为1317

‑

65

‑

3的化合物。

[0207]

本发明中所述二氧化钛(titanium dioxide)是指cas号为13463

‑

67

‑

7的化合物。

[0208]

具体地,所述组合物可以包含乙二醇0.01至5重量百分率、乙二醇丁醚0.01至5重量百分率、碳酸钙20至50重量百分率、二氧化钛0.01至5重量百分率以及水0.01至10重量百分率。

[0209]

本发明人在探索可提高抗裂性的结构中,从天然提取物中实现了其构思。本发明人确认,在所述组合物中补充添加亚麻籽粘液或亚麻籽粘液提取物,抗裂性可以显著提高。进一步,在所述包含丙烯酸粘合剂的建筑修补用组合中补充添加乙二醇、乙二醇丁醚(butyl cellosolve)、碳酸钙、二氧化钛和水,以及亚麻籽粘液或亚麻籽粘液提取物,则抗裂性得到提高,进而完成了本发明。

[0210]

本发明中所述亚麻(flax)是双子叶植物牻牛儿苗目亚麻科的一年生植物,种子呈扁平的长椭圆状,呈黄褐色。

[0211]

本发明中所述亚麻籽粘液可以采用多种方法制造,但例如可以用刮削器(scraper)从亚麻籽上刮下粘液质,制造成亚麻籽粘液。

[0212]

本发明中所述亚麻籽粘液提取物可以如以下示例制造。

[0213]

取1g亚麻籽放入50l的净化水中,用25℃的温度搅拌5小时以后,用300目滤布过滤,然后在滤液中添加酒精优选的是乙醇沉淀后,使用沃特曼过滤纸例如使用沃特曼过滤纸no.5过滤后,干燥取得白色粉状物。

[0214]

虽然已知亚麻籽的用途多样,但如本发明,在建筑结构修补用组合物中添加以提高抗裂性效果是前所未有的,有关研究也很少。

[0215]

具体地,所述组合物将所述亚麻籽粘液或亚麻籽粘液提取物可以包含1至10重量百分率。

[0216]

而且在不阻碍所述建筑结构修补用组合物所具基本物性的范围内,还可以包含选

自分散剂、消泡剂、抗菌剂、防腐剂、防冻剂的一种以上添加剂。

[0217]

本发明可以通过s1)排除建筑结构表面劣化部的步骤;s2)在所述劣化部被排除的所述建筑结构的表面上部涂抹所述建筑结构修补用组合物并干燥后形成裂缝修补膜的步骤,完成对结构裂缝的修补。

[0218]

下面通过具体实施例和比较例,进一步详述本发明的结构及其产生的效果。但本实施例仅用以详细说明本发明,本发明的范围并不限于这些实施例。

[0219]

准备材料

[0220]

用于以下实施例和测评例的建筑结构修补用组合物中使用的主要原料信息如下。

[0221]

1)丙烯酸粘合剂:丙烯酸酯共聚物(acrylic ester copolymer)cas no 30445

‑

28

‑4[0222]

2)eva粘合物:乙烯醋酸乙烯酯(ethylene vinyl acetate)cas no 24937

‑

78

‑8[0223]

3)乙二醇丁醚(butylcellosolve):cas no 111

‑

76

‑2[0224]

4)成膜助剂(texanol):cas no 25265

‑

77

‑4[0225]

5)丙二醇(propylene glycol):cas no 57

‑

55

‑6[0226]

6)乙二醇(ethylene glycol):cas no 107

‑

21

‑1[0227]

7)丙酸钙(calcium carbonate):cas no 1317

‑

65

‑3[0228]

8)二氧化钛(titanium dioxide):cas no 13463

‑

67

‑7[0229]

9)2

‑

氨基

‑2‑

甲基

‑1‑

丙醇:cas no 124

‑

68

‑5[0230]

10)2

‑

甲氨基

‑2‑

甲基

‑1‑

丙醇:cas no 27646

‑

80

‑6[0231]

11)亚麻籽粘液

[0232]

使用刮削器从亚麻籽上刮下粘液质,取得亚麻籽粘液。

[0233]

12)亚麻籽粘液提取物

[0234]

取1g亚麻籽放入50l净化水中,用25℃的温度搅拌5小时以后,用300目滤布过滤后,在滤液中添加相同量的乙醇沉淀后,用沃特曼过滤纸no.5过滤后经过干燥取得约0.2g的白色粉。

[0235]

实施例1

[0236]

在混合搅拌槽中放入30重量百分率的丙烯酸粘合剂,以600rpm的速度搅拌的同时,将5重量百分率的eva粘合剂、1重量百分率的乙二醇丁醚、0.5重量百分率的松香、0.5重量百分率的成膜助剂、0.1重量百分率的丙二醇及其它增稠辅助剂、ph调节剂等依次慢慢放入后,放入50重量百分率的填充剂即碳酸钙,以300rpm的速度在常温下搅拌一小时制造出建筑结构修补用组合物。

[0237]

实施例2

[0238]

混合搅拌槽中放入30重量百分率的丙烯酸粘合剂,以600rpm的速度搅拌同时将5重量百分率的eva粘合剂、1重量百分率的乙二醇丁醚、0.5重量百分率的松香、0.5重量百分率的成膜助剂、0.1重量百分率的丙二醇、1重量百分率的2

‑

氨基

‑2‑

甲基

‑1‑

丙醇、0.06重量百分率的2

‑

甲氨基

‑2‑

甲基

‑1‑

丙醇及其它增稠辅助剂、ph调节剂等依次慢慢放入以后,加入50重量百分率的填充剂即碳酸钙,以300rpm的速度在常温下搅拌一小时制造出建筑结构修补用组合物。

[0239]

实施例3

[0240]

混合搅拌槽中放入30重量百分率的丙烯酸粘合剂,以600rpm的速度搅拌同时将1重量百分率的乙二醇、1重量百分率的乙二醇丁醚、0.5重量百分率的二氧化钛、5重量百分率的水及其它增稠辅助剂、ph调节剂等依次慢慢放入后,加入50重量百分率的填充剂即碳酸钙,以300rpm的速度在常温下搅拌一小时制造出建筑结构修补用组合物。

[0241]

实施例4

[0242]

混合搅拌槽中放入30重量百分率的丙烯酸粘合剂,以600rpm的速度搅拌同时将1重量百分率的乙二醇、1重量百分率的乙二醇丁醚、0.5重量百分率的二氧化钛、5重量百分率的水、5重量百分率的亚麻籽粘液及亚麻籽粘液提取物的混合物及其它增稠辅助剂、ph调节剂等依次慢慢放入以后,加入50重量百分率的填充剂即碳酸钙,以300rpm的速度在常温下搅拌一小时制造出建筑结构修补用组合物。

[0243]

测评例1

[0244]

从建筑土木结构中去除劣化部以后,在该表面上部分别涂抹所述实施例1至4的建筑结构修补用组合物干燥后形成裂缝修补膜。对如上所述获得的裂缝修补膜的粘贴强度、抗裂稳定性及抗滑性及裂缝修补剂组合物的储存稳定性,根据ks标准、ksl1593上的试验方法进行物性评价后,将其结果在表1中记载。防水性是形成裂缝修补膜后,对于水分被吸入内部的程度,以五分记分法进行评价。下表1中产品x表示韩国国内市场上销售的b公司的建筑结构修补用产品,将该产品作为实施例1至4组合物的比较对象进行评价。

[0245]

[表1]

[0246][0247]

如上表1所示,实施例1至4的建筑结构修补用组合物与产品x比较后确认,其耐水性、防水性及抗裂性均得到提高,储存稳定性以及抗滑性不存在任何问题。尤其,本发明实施例1、2的防水性及耐水性上评分更高,实施例3、4是抗裂性上得到更高的评分。

[0248]

以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所述的技术方案进行修改,而这些修改,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例所述技术方案的范围。例如,描述单一型的各个构件可以分散实施,同样描述为分散的构件也可以以结合形态实现。

[0249]

本发明的保护范围应根据下述的权利要求范围进行解释,而且在其意义及同等范围内的任何变更或修改形态等应都属于本发明的权利要求范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1