前倾后仰式椅架结构及按摩椅的制作方法

1.本发明涉及按摩椅技术领域,特别是涉及一种前倾后仰式椅架结构及按摩椅。

背景技术:

2.目前市面上的按摩椅的座面初始角度基本上都设置为上翘角度,这样导致前端大腿位置比后端臀部位置高。设置此角度主要是防止人们在使用按摩椅时,在座部初始角度的情况下,身体不会往前滑动。

3.但随着生活水平的提高,老龄化的不断加剧,使用按摩椅的老年人不断增多,很多老年人在使用按摩椅时,由于这个上翘角度,使其坐下和站起时会显得吃力。

技术实现要素:

4.鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明要解决的技术问题在于提供一种前倾后仰式椅架结构及按摩椅,能够使就坐部在翻转架的带动下在前倾状态和后仰状态之间切换,便于用户入座和起身,从而提高整个按摩过程的便捷度和舒适度,从而解决瘦弱用户、老年用户因腿脚不变或腰力不够而导致坐下和站起吃力的问题,整体结构简单,成本较低。

5.为了解决上述技术问题,本发明提供一种前倾后仰式椅架结构,包括:

6.底座;

7.前摇摆架,前摇摆架沿自身高度方向的两侧分别为前架顶侧和前架底侧,前架底侧摆动设置于底座;

8.后摇摆架,后摇摆架沿自身高度方向的两侧分别为后架顶侧和后架底侧,后架底侧摆动设置于底座,后摇摆架位于前摇摆架沿底座前后方向的后方;

9.翻转架,翻转架分别与前摇摆架的前架顶侧和后摇摆架的后架顶侧转动连接,以使翻转架、前摇摆架、后摇摆架以及底座共同构成一个双摇杆机构;

10.座靠架,座靠架转动连接于翻转架,座靠架包括相互连接的就坐部和靠背部;

11.驱动系统,驱动系统包括第一驱动装置和第二驱动装置,第一驱动装置用于调节前摇摆架或后摇摆架相对于底座的摆动角度,第二驱动装置用于调节座靠架相对于翻转架的转动角度;

12.当第一驱动装置运行时,前摇摆架和后摇摆架均绕自身的摆动中心处相对于底座朝预设旋转方向发生摆动,翻转架朝底座前侧移动且相对于底座朝反向于预设旋转方向的方向发生转动,就坐部在翻转架的带动下从前倾状态变换至后仰状态。

13.优选地,所述前倾后仰式椅架结构还包括搁腿架,搁腿架摆动设置于座靠架的就坐部;所述驱动系统还包括第三驱动装置,第三驱动装置用于调节搁腿架相对于就坐部的摆动角度。

14.优选地,所述第三驱动装置包括托持摆动杆、顶轮以及第三伸缩缸,托持摆动杆沿自身长度方向的一端转动设置于就坐部,顶轮转动设置于托持摆动杆沿自身长度方向的另一端并且滚动抵接于搁腿架,第三伸缩缸沿自身伸缩方向的一端转动设置于托持摆动杆并

且另一端转动设置于就坐部。

15.优选地,所述就坐部的坐面在就坐部处于前倾状态时相对于地面的下翘角度α的最大值为15度,所述靠背部的靠面在就坐部处于前倾状态时相对于地面的第一倾角β的最大值为80度。

16.优选地,所述就坐部的坐面在就坐部处于后仰状态时相对于地面的上翘角度ε的最小值为10度,所述靠背部的靠面在就坐部处于后仰状态时相对于地面的第二倾角θ的最小值为25度。

17.优选地,所述翻转架包括两个三角形框架以及设于两个三角形框架之间的连杆组件,三角形框架具有第一顶点部、第二顶点部以及第三顶点部,第一顶点部转动设置于前摇摆架的前架顶侧,第二顶点部转动设置于后摇摆架的后架顶侧,第三顶点部转动设置于座靠架。

18.优选地,所述三角形框架包括首尾依次相连的第一边框、第二边框以及第三边框,第三边框和第一边框的连接处构成所述第一顶点部,第一边框和第二边框的连接处构成所述第二顶点部,第一边框和后摇摆架的夹角δ在就坐部处于前倾状态时的最小值为95度且在就坐部处于后仰状态时的最大值为175度,第二边框和后摇摆架的夹角γ在就坐部处于前倾状态时的最大值为175度。

19.优选地,所述前摇摆架和地面的夹角η在就坐部处于后仰状态时的最大值为85度。

20.优选地,所述第一驱动装置包括朝底座后侧倾斜布置的第一伸缩缸,第一伸缩缸沿自身伸缩方向上的一端转动设置于底座并且另一端转动设置于后摇摆架。

21.本发明还提供一种按摩椅,包括:

22.所述前倾后仰式椅架结构,所述搁腿架上设有腿脚按摩机构。

23.如上所述,本发明的前倾后仰式椅架结构及按摩椅,具有以下有益效果:底座用于承载整个前倾后仰式椅架结构的重量。前摇摆架的前架底侧摆动设置于底座,这样能够在底座上往复摆动;后摇摆架的后架底侧摆动设置于底座,这样亦能够在底座上往复摆动;翻转架分别与前摇摆架的前架顶侧和后摇摆架的后架顶侧转动连接,以使翻转架、前摇摆架、后摇摆架以及底座共同构成一个双摇杆机构,当前摇摆架和后摇摆架其中的一个通过第一驱动装置相对于底座进行摆动时,翻转架相对于底座一边移动一边转动。由于座靠架转动连接于翻转架并且通过第二驱动装置调节自身相对于翻转架的转动角度,当第二驱动装置不运行时,座靠架相对于翻转架处于固定状态,即座靠架随翻转架的位姿的变化而变化。当第一驱动装置运行时,前摇摆架和后摇摆架均绕自身的摆动中心处相对于底座朝预设旋转方向发生摆动,翻转架朝底座前侧移动且相对于底座朝反向于预设旋转方向的方向发生转动,就坐部在翻转架的带动下从前倾状态变换至后仰状态。所述就坐部的前倾状态可具体描述为:就坐部的腿部承载位置低于就坐部的臀部承载位置,即就坐部处于下翘状态。所述就坐部的后仰状态可具体描述为:就坐部的腿部承载位置高于就坐部的臀部承载位置,即就坐部处于上翘状态。由于第二驱动装置可以与第一驱动装置同时运行或者第二驱动装置可以在第一驱动装置停止运行之后再运行,所述后仰状态包括坐立按摩状态和零重力状态。当就坐部处于坐立按摩状态时,就坐部的坐面相对于地面的上翘角度较小,当就坐部处于零重力状态时,就坐部的坐面相对于地面的上翘角度较大。当就坐部和靠背部相对固定时,靠背部的位姿随就坐部同步变化,从而为用户提供一种较为舒服的坐躺姿态。因此,本

发明的前倾后仰式椅架结构能够使就坐部在翻转架的带动下在前倾状态和后仰状态之间切换,便于用户入座和起身,从而提高整个按摩过程的便捷度和舒适度,从而解决瘦弱用户、老年用户因腿脚不变或腰力不够而导致坐下和站起吃力的问题,另外前倾后仰式椅架结构的整体结构简单,成本较低。

附图说明

24.图1显示为本发明的前倾后仰式椅架结构的第一示意图;

25.图2显示为本发明的前倾后仰式椅架结构的第二示意图;

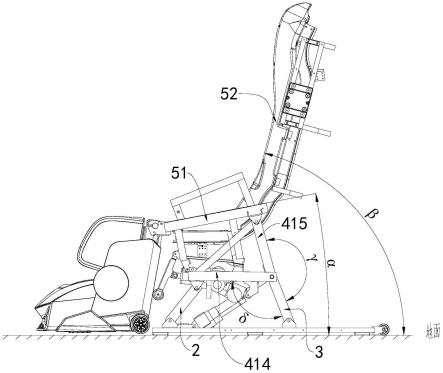

26.图3显示为前倾后仰式椅架结构在就坐部处于前倾状态时的侧视图;

27.图4显示为前倾后仰式椅架结构在就坐部处于坐立按摩状态时的侧视图;

28.图5显示为前倾后仰式椅架结构在就坐部处于零重力状态时的侧视图;

29.图6显示为图5中a部分的放大图;

30.图7显示为前摇摆架的示意图;

31.图8显示为后摇摆架的示意图;

32.图9显示为翻转架的示意图。

33.元件标号说明

34.1底座

35.11侧管

36.12横管

37.2前摇摆架

38.21前撑杆

39.22前横杠

40.3后摇摆架

41.31后撑杆

42.32后横杠

43.4翻转架

44.41三角形框架

45.411第一顶点部

46.412第二顶点部

47.413第三顶点部

48.414第一边框

49.415第二边框

50.416第三边框

51.42连杆组件

52.421主连杆

53.422辅助直连杆

54.423辅助弯连杆

55.5座靠架

56.51就坐部

57.52靠背部

58.6驱动系统

59.61第一驱动装置

60.611第一伸缩缸

61.62第二驱动装置

62.621第二伸缩缸

63.63第三驱动装置

64.631托持摆动杆

65.632顶轮

66.633第三伸缩缸

67.7搁腿架

68.8腿脚按摩机构

具体实施方式

69.以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效。

70.须知,本说明书所附图中所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容所能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本发明可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本发明可实施的范畴。

71.如图1所示,将x轴正向定义为底座1的前方,将x轴负向定义为底座1的后方;将y轴正向定义为底座1的左方,将y轴负向定义为底座1的右方;将z轴正向定义为底座1的上方,将z轴负向定义为底座1的下方。

72.如图1至图5所示,本发明提供一种前倾后仰式椅架结构,包括:

73.底座1;

74.前摇摆架2,前摇摆架2沿自身高度方向的两侧分别为前架顶侧和前架底侧,前架底侧摆动设置于底座1;

75.后摇摆架3,后摇摆架3沿自身高度方向的两侧分别为后架顶侧和后架底侧,后架底侧摆动设置于底座1,后摇摆架3位于前摇摆架2沿底座1前后方向的后方;

76.翻转架4,翻转架4分别与前摇摆架2的前架顶侧和后摇摆架3的后架顶侧转动连接,以使翻转架4、前摇摆架2、后摇摆架3以及底座1共同构成一个双摇杆机构;

77.座靠架5,座靠架5转动连接于翻转架4,座靠架5包括相互连接的就坐部51和靠背部52;

78.驱动系统6,驱动系统6包括第一驱动装置61和第二驱动装置62,第一驱动装置61用于调节前摇摆架2或后摇摆架3相对于底座1的摆动角度,第二驱动装置62用于调节座靠架5相对于翻转架4的转动角度;

79.当第一驱动装置61运行时,前摇摆架2和后摇摆架3均绕自身的摆动中心处相对于底座1朝预设旋转方向发生摆动,翻转架4朝底座1前侧移动且相对于底座1朝反向于预设旋转方向的方向发生转动,就坐部51在翻转架4的带动下从前倾状态变换至后仰状态。

80.在本发明中,底座1用于承载整个前倾后仰式椅架结构的重量。前摇摆架2的前架底侧摆动设置于底座1,这样能够在底座1上往复摆动;后摇摆架3的后架底侧摆动设置于底座1,这样亦能够在底座1上往复摆动;翻转架4分别与前摇摆架2的前架顶侧和后摇摆架3的后架顶侧转动连接,以使翻转架4、前摇摆架2、后摇摆架3以及底座1共同构成一个双摇杆机构,当前摇摆架2和后摇摆架3其中的一个通过第一驱动装置61相对于底座1进行摆动时,翻转架4相对于底座1一边移动一边转动。由于座靠架5转动连接于翻转架4并且通过第二驱动装置62调节自身相对于翻转架4的转动角度,当第二驱动装置62不运行时,座靠架5相对于翻转架4处于固定状态,即座靠架5随翻转架4的位姿(位置和姿态)的变化而变化。当第一驱动装置61运行时,前摇摆架2和后摇摆架3均绕自身的摆动中心处相对于底座1朝预设旋转方向发生摆动,翻转架4朝底座1前侧移动且相对于底座1朝反向于预设旋转方向的方向发生转动,就坐部51在翻转架4的带动下从前倾状态变换至后仰状态。所述就坐部51的前倾状态可具体描述为:就坐部51的腿部承载位置低于就坐部51的臀部承载位置,即就坐部51处于下翘状态。所述就坐部51的后仰状态可具体描述为:就坐部51的腿部承载位置高于就坐部51的臀部承载位置,即就坐部51处于上翘状态。由于第二驱动装置62可以与第一驱动装置61同时运行或者第二驱动装置62可以在第一驱动装置61停止运行之后再运行,所述后仰状态包括坐立按摩状态和零重力状态。当就坐部51处于坐立按摩状态(第二驱动装置62不运行)时,就坐部51的坐面相对于地面的上翘角度较小,当就坐部51处于零重力状态(第二驱动装置62在第一驱动装置61的基础上运行)时,就坐部51的坐面相对于地面的上翘角度较大(一般上翘角度为最大值)。一般情况下,就坐部51的坐面和靠背部52的背面之间的夹角为钝角。当就坐部51和靠背部52相对固定时,靠背部52的位姿随就坐部51同步变化,从而为用户提供一种较为舒服的坐躺姿态。

81.因此,本发明的前倾后仰式椅架结构能够使就坐部51在翻转架4的带动下在前倾状态和后仰状态之间切换,便于用户(尤其是老年用户)入座和起身,从而提高整个按摩过程的便捷度和舒适度,从而解决瘦弱用户、老年用户因腿脚不变或腰力不够而导致坐下和站起吃力的问题,另外前倾后仰式椅架结构的整体结构简单,成本较低。

82.作为上述前倾后仰式椅架结构的一种使用方法:首先,如图3所示,座靠架5处于初始状态,此时,座靠架5的就坐部51处于前倾状态,此时便于用户入座;接着,如图4所示,第一驱动装置61驱使后摇摆架3朝f旋转方向进行摆动,由于翻转架4、前摇摆架2、后摇摆架3以及底座1共同构成一个双摇杆机构,前摇摆架2亦朝f旋转方向进行摆动,翻转架4朝底座1前侧移动且相对于底座1朝反向于f旋转方向的方向发生转动,就坐部51在翻转架4的带动下从前倾状态变换至坐立按摩状态;随后,如图5所示,第二驱动装置62驱使座靠架5相对于翻转架4进行转动角度,从而实现座靠架5的二次角度调节,使就坐部51在第二驱动装置62的带动下从坐立按摩状态变化至零重力状态,满足用户在零重力躺仰角度下进行按摩。然后,第二驱动装置62反向运行,使就坐部51在第二驱动装置62的带动下从零重力状态变化至坐立按摩状态;最后,第一驱动装置61反向运行,使就坐部51在第一驱动装置61的带动下从坐立按摩状态变化至前倾状态,即就坐部51的臀部承载位置慢慢高于就坐部51的腿部承

载位置,实现抬升用户臀部,辅助用户起身,

83.如图1所示,为了使上述底座1的整体结构扁平化,并且提高底座1的支撑平稳性,上述底座1包括相互平行的两个侧管11以及设于两个侧管11之间的多个横管12。

84.如图7所示,为了使上述前摇摆架2的结构扁平化,减轻前摇摆架2的重量,从而便于摇摆,上述前摇摆架2包括相互平行的两个前撑杆21以及设于两个前撑杆21之间的前横杠22。

85.如图8所示,为了使上述后摇摆架3的结构扁平化,减轻后摇摆架3的重量,从而便于摇摆,后摇摆架3包括相互平行的两个后撑杆31以及设于两个后撑杆31之间的多个后横杠32,后横杠32用于转动连接上述第一驱动装置61。

86.如图1、图2、图5以及图6所示,为了提高用户的舒适度,上述前倾后仰式椅架结构还包括搁腿架7,搁腿架7摆动设置于座靠架5的就坐部51;上述驱动系统6还包括第三驱动装置63,第三驱动装置63用于调节搁腿架7相对于就坐部51的摆动角度。

87.进一步的,为了抬升上述搁腿架7,上述第三驱动装置63包括托持摆动杆631、顶轮632以及第三伸缩缸633,托持摆动杆631沿自身长度方向的一端转动设置于就坐部51,顶轮632转动设置于托持摆动杆631沿自身长度方向的另一端并且滚动抵接于搁腿架7,第三伸缩缸633沿自身伸缩方向的一端转动设置于托持摆动杆631并且另一端转动设置于就坐部51。

88.如图3所示,为了便于普通用户入座或起身,上述就坐部51的坐面在就坐部51处于前倾状态时相对于地面的下翘角度α的最大值为15度,上述靠背部52的靠面在就坐部51处于前倾状态时相对于地面的第一倾角β的最大值为80度。为了更加适配于体弱用户或老年用户,下翘角度α优选为10-15度,第一倾角β优选为75-80度。

89.如图4所示,为了使用户的体重较为均匀地分散至座靠架5的不同部位,上述就坐部51的坐面在就坐部51处于后仰状态时相对于地面的上翘角度ε的最小值为10度,上述靠背部52的靠面在就坐部51处于后仰状态时相对于地面的第二倾角θ的最小值为25度。当就坐部51处于坐立按摩状态时,上翘角度ε优选为10度,第二倾角θ优选为55度;如图5所示,当就坐部51处于零重力状态时,上翘角度ε优选为35-40度,第二倾角θ优选为25度。

90.如图9所示,为了便于上述翻转架4分别与前摇摆架2、后摇摆架3以及座靠架5相互转动连接,上述翻转架4包括两个三角形框架41以及设于两个三角形框架41之间的连杆组件42,三角形框架41具有第一顶点部411、第二顶点部412以及第三顶点部413,第一顶点部411转动设置于前摇摆架2的前架顶侧,第二顶点部412转动设置于后摇摆架3的后架顶侧,第三顶点部413转动设置于座靠架5。具体的,上述连杆组件42包括主连杆421、辅助直连杆422以及辅助弯连杆423,辅助弯连杆423因自身弯曲而避让于第二驱动装置62。

91.如图3和图4所示,进一步的,上述三角形框架41包括首尾依次相连的第一边框414、第二边框415以及第三边框416,第三边框416和第一边框414的连接处构成上述第一顶点部411,第一边框414和第二边框415的连接处构成上述第二顶点部412,第一边框414和后摇摆架3的夹角δ在就坐部51处于前倾状态时的最小值为95度且在就坐部51处于后仰状态时的最大值为175度,这样能够提高上述前倾后仰式椅架结构的承载能力。

92.如图3所示,上述第二边框415和后摇摆架3的夹角γ在就坐部51处于前倾状态时的最大值为175度。这样亦能够提高上述前倾后仰式椅架结构的承载能力。

93.如图5所示,上述前摇摆架2和地面的夹角η在就坐部51处于后仰状态时的最大值为85度。这样亦能够提高上述前倾后仰式椅架结构的承载能力,并且降低对驱动系统6的性能要求。

94.如图2和图5所示,为了降低上述第一驱动装置61的性能要求,上述第一驱动装置61包括朝底座1后侧倾斜布置的第一伸缩缸611,第一伸缩缸沿自身伸缩方向上的一端转动设置于底座1并且另一端转动设置于后摇摆架3。

95.为了降低上述第二驱动装置62的性能要求,第二驱动装置62包括第二伸缩缸621,第二伸缩缸621沿自身伸缩方向上的一端转动设置于上述主连杆421并且另一端转动设置于上述就坐部51。

96.作为上述第一伸缩缸611和第二伸缩缸621的具体运行状态:当第一伸缩缸611伸长至最大行程(初始位置)和第二伸缩缸621缩短至最小行程时,下翘角度α为10-15度;当第一伸缩缸611缩短至最小行程时,第二伸缩缸621缩短至最小行程时,上翘角度ε为10-15度,第二倾角θ为55度;当第一伸缩缸611缩短至最小行程时,第二伸缩缸621伸长至最大行程时,上翘角度ε为35-40度,第二倾角θ为25度。

97.此外,上述各个零部件之间的转动设置结构可以包括连接轴、管状轴承以及连接耳,管状轴承设于两个零部件其中的一个,连接耳设于两个零部件其中的另一个,连接轴同时穿设于管状轴承和连接耳。

98.如图1所示,本发明还提供一种按摩椅,包括:

99.上述前倾后仰式椅架结构,上述搁腿架7上设有腿脚按摩机构8。

100.本发明的按摩椅能够极大提高用户的入座或起身的舒适度,提高按摩体验度。

101.综上所述,本发明前倾后仰式椅架结构及按摩椅,能够使就坐部在翻转架的带动下在前倾状态和后仰状态之间切换,便于用户入座和起身,从而提高整个按摩过程的便捷度和舒适度,从而解决瘦弱用户、老年用户因腿脚不变或腰力不够而导致坐下和站起吃力的问题,整体结构简单,成本较低。所以,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。

102.上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1