用于清洗机的水流系统及清洗机的制作方法

本发明涉及洗碗机,具体指一种用于清洗机的水流系统及清洗机。

背景技术:

1、对于容积较大的洗碗机来说,为了达到较好的洗涤效果,一般会设置上下排布的至少两组喷淋臂。工作时,洗涤泵把水分别输送到各喷淋臂中进行上下喷淋,冲洗餐具后回落的水聚集到洗碗机底部的水杯中,洗涤泵把回落的水再次输送到各喷淋臂中,完成一个水流循环。

2、例如,申请公开号为cn106859563a的中国发明专利申请《节能的洗碗机》(申请号:cn201611232345.5)披露了一种结构,其包括用于容纳餐具并提供清洗空间的腔体、用于喷水清洗餐具的喷淋系统和用于抽水并向喷淋系统供水的泵体;喷淋系统设置于腔体内;泵体的抽水端连通腔体,供水端连通喷淋系统;喷淋系统包括内水管和两套以上喷淋装置,两套以上喷淋装置分别设置于内水管上;泵体的供水端连接有分水装置,该分水装置对应两套以上喷淋装置设置有两个以上出水口,喷淋装置与相应的出水口连通;工作时,分水装置根据指令导通一个以上出水口,使一套以上喷淋装置进行清洗工作。

3、在上述现有能进行底部喷淋、顶部喷淋的洗碗机中,用于为喷淋系统供水的泵一般采用封闭式结构,即将洗涤泵的蜗壳设于箱体下方,蜗壳内设置有能转动的叶轮,洗涤泵蜗壳的进水口与洗涤腔底部相连通,蜗壳的出水口连接有分水装置,该分水装置将水流分为向第一喷淋臂供水的第一支路和向第二喷淋臂供水的第二支路。由于顶部喷淋用水与底部喷淋用水的水压均由洗涤泵独立供给,导致分流后每个支路上水流的扬程、流量及冲击力均大幅下降,影响清洗效果。

4、为了解决上述问题,本技术人的在先专利zl 202023348766.9《一种双泵系统及应用有该双泵系统的清洗机》披露了一种结构,其双泵系统包括上叶轮、下叶轮、上壳体、下壳体及驱动件,上壳体具有用于安装第一叶片上部的第一容置腔,下壳体上部具有用于安装第一叶片下部的第二容置腔,下壳体侧壁上开有供水进入第二容置腔中的第一进水口,下壳体下部具有用于安装下叶轮的第三容置腔,下壳体侧壁和/或底壁上开有第二进水口及出水口。上述双泵系统是一种开放式系统,第二容置腔、第一容置腔及上叶轮为底部喷淋供水,第三容置腔及下叶轮为顶部和/或中部喷淋供水,由于两路水流的动力由相应的泵独立供给,提高了各路水流的扬程及水流量,有利于提高清洗效果。

5、但是,由于其采用独立的上叶轮进行底层供水、下叶轮进行上层供水,整体结构比较复杂,生产成本高,无法在节约成本的基础上兼顾泵水效果。

技术实现思路

1、本发明所要解决的第一个技术问题是针对现有技术的现状,提供一种能分别为两路洗涤用水提供动力,且在简化结构、节约成本的基础上提高扬程及水流量进而提高清洗效果的用于清洗机的水流系统。

2、本发明所要解决的第二个技术问题是针对现有技术的现状,提供一种应用有上述水流系统的清洗机。

3、本发明解决至少一个上述技术问题所采用的技术方案为:

4、一种用于清洗机的水流系统,包括:

5、蜗壳,底部开有吸水口,所述蜗壳顶部开有第一出水口、侧部开有第二出水口;

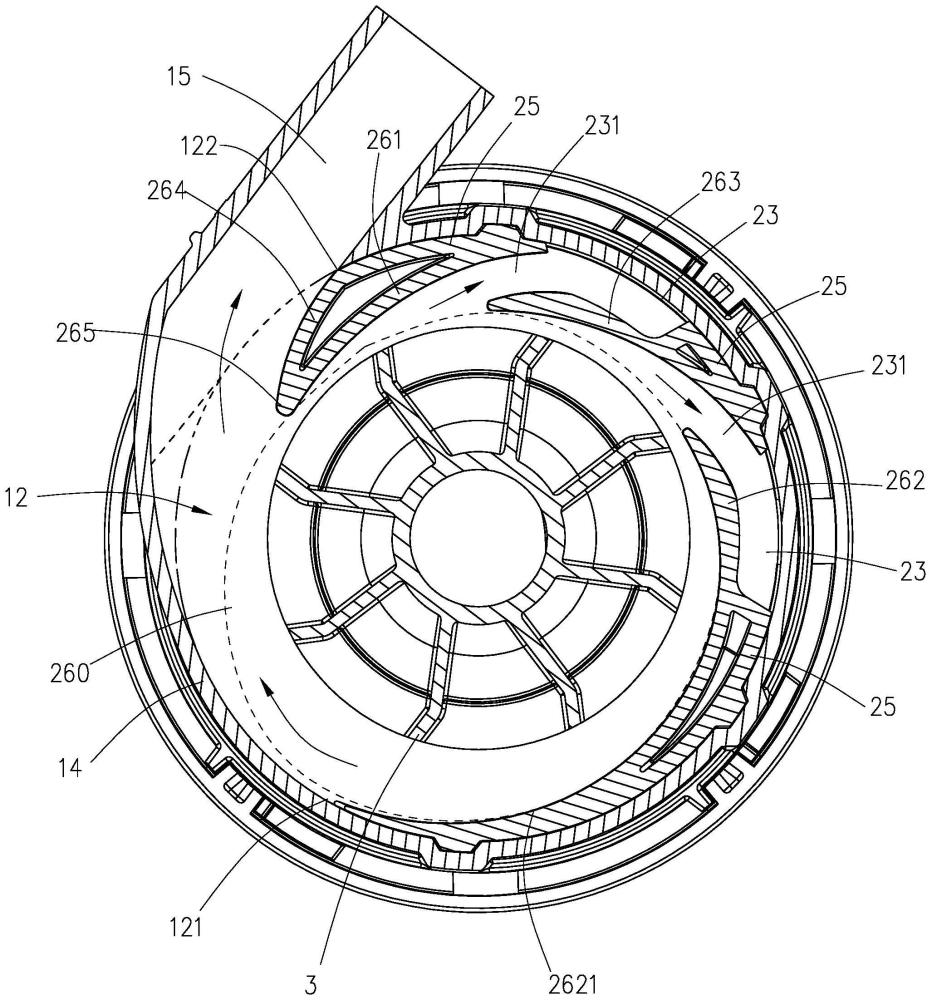

6、导叶,设于所述蜗壳中且将蜗壳内腔分隔为上腔体与下腔体,所述第一出水口与上腔体相连通,所述第二出水口与下腔体相连通,所述导叶的边缘设置有供水自下腔体进入上腔体中的导水口;以及

7、离心叶轮,能转动地设于所述下腔体中,用于将蜗壳之下的水经吸水口吸入下腔体中,将下腔体中的水经导水口汲入上腔体中进而经第一出水口汲出、直接经第二出水口汲出。

8、优选地,所述导叶包括盖板及围绕盖板边缘向下延伸的侧板,所述侧板在盖板周向上形成开环结构且开口处对应第二出水口布置,所述导水口开设于侧板上且向上贯穿盖板。采用上述结构,导叶本身不运动,但导叶的盖板及侧板与蜗壳内壁配合,共同围合成兼具吸水及压水作用的下腔体,离心叶轮转动过程中,一部分水流随离心叶轮转动而经第二出水口从而蜗壳侧部输出,另一部分水流穿过侧板上的导水口向上进入上腔体并经蜗壳顶部的第一出水口向上输送,本发明通过简单的结构实现了对水的两路分流,且上述分流方式与离心叶轮本身的汲水方向配合度高,有利于降低流体能量损失,保持较高的喷射扬程。

9、优选地,所述盖板边缘贴近蜗壳内周壁布置、用于分隔出上腔体与下腔体,所述侧板的外周壁贴近蜗壳下部的内周壁布置。采用上述结构,将导叶与蜗壳内壁紧凑配合连接,以提高装配稳定性,避免对水流造成干涉,降低流体能量损失。

10、优选地,所述蜗壳侧部设置有沿水流方向自第二出水口的第一侧边缘向第二侧边缘螺旋延伸的加压面,所述侧板上的开口对应该加压面布置。设置该加压面可对即将经第二出水口输出的水流进行加压,以提高该部分水流的水压及喷射扬程。

11、优选地,所述蜗壳外侧设置有分别与加压面的末端、第二出水口的第二侧边缘相连接的出水管,所述侧板的第一端靠近加压面的起始端布置、第二端靠近第二出水口的第二侧边缘布置。该结构有利于降低水流的能量损失。

12、优选地,所述侧板的内周壁上设置有逆着水流方向向内螺旋延伸的导流片,该导流片在周向上与第二出水口相对布置,所述导流片的内侧壁到离心叶轮之间的距离沿水流方向逐渐增大从而形成用于对即将经第二出水口汲出的水进行加压的加压曲面。进一步优选,所述加压曲面的末端与加压面的起始端相互靠近或衔接。上述导流片可与加压面配合,在加压面之前对即将经第二出水口输出的水流进行导流及预加压,从而进一步降低流体能量损失、提高该部分水流的水压及喷射扬程。

13、优选地,所述侧板的内周壁上设置有逆着水流方向螺旋延伸并逐渐向离心叶轮边缘靠近的导流片,该导流片为至少两组且在侧板周向上间隔布置,所述导水口形成于相邻的两导流片之间。该结构可对水流进行周向加压及导流,部分水流在周向上被加压后再将第二出水口输出,有利于提高该部分水流的水压,另一部分水流在周向上被加压后经导水口输出后能以较大的流速上行至上腔体中,从而以较大的水压向上喷射。

14、进一步优选,所述导流片的第一端与侧板平滑连接,所述导流片的第二端靠近离心叶轮的边缘布置,各所述导流片内侧壁到离心叶轮之间的距离从其第二端至第一端呈螺旋状逐渐增大。该结构有利于在实现水流加压的同时,起到聚流作用,保持导水口处具有较大的水流量。

15、优选地,所述导流片包括第一导流片、第二导流片,所述第一导流片靠近第二出水口布置,所述第二导流片在周向上与第二出水口相对布置,所述第一导流片末端到离心叶轮边缘的距离小于第二导流片末端到离心叶轮边缘的距离。上述第一导流片、第二导流片具有以下作用:(1)配合作用,在周向上对所有蜗壳中的水流进行加压;(2)第一导流片的第二端用于在周向上对水进行分流,使一部分水经第二出水口输出,另一部分水继续在下腔体中随离心叶轮周向流动,该部分水中的大部分经导水口向第一出水口处输送;(3)第二导流片的内周壁对即将经第二出水口输出的水进行加压。

16、优选地,所述导流片还包括第三导流片,该第三导流片位于第一导流片与第二导流片之间,所述的导水口为两个且分别形成于第一导流片与第二导流片之间、第二导流片与第三导流片之间。设置两个导水口,且两导水口在周向上沿水流方向间隔布置,有利于降低水流干涉及能量损失,提高经第一出水口输出水流的水压。

17、优选地,所述侧板第二端与第一导流片的末端之间通过平滑曲面连接,且该平滑曲面的第一端与第一导流片的末端衔接共同构成用于对水进行分流的分流端,所述平滑曲面的第二端与第二出水口的第二侧边缘平滑连接。该结构可在水流周向流动的过程中对其进行分流,且降低分流处的流体能量损失。

18、优选地,所述蜗壳呈圆筒状,所述离心叶轮在蜗壳中居中布置,而所述离心叶轮相对于导流片与蜗壳内壁在周向上围合出的下蜗腔偏心布置,所述导水口对应离心叶轮与下蜗腔的近处布置,所述第二出水口对应离心叶轮与下蜗腔的远处布置。将离心叶轮居中布置在蜗壳中,以保持较高的泵水效率;而将离心叶轮偏心布置在下蜗腔中,将导水口设置在离心叶轮与下蜗腔的近处,以降低导水口处的水流干涉及能量损失,提高进入上腔体中流体的水压;将第二出水口设置在离心叶轮与下蜗腔的远处,以利于导流片及未设置侧板的蜗壳内壁对经即将经第二出水口输出的水流进行加压。

19、优选地,位于上游的所述导流片的第一端与位于下游的导流片的第二端相互交错构成与导水口相连通的导水流道,且该导水流道的出水端位于侧板内侧、与导水口的第一侧相贯通。进一步优选,所述导水口的第二侧形成有对应导水流道的出水端布置的导流斜面,该导流斜面自下而上逐渐远离导水流道的出水端布置。上述结构,可降低经导水口上行的水流的干涉及能量损失,保持水流流动顺畅,具有较高的水压及较大的流量。

20、优选地,所述盖板的上表面设置有向上延伸的挡板,该挡板与所述蜗壳顶壁共同围合出与导水口相连通、用于对经第一出水口向上输出水流进行聚集的汇流流道,该汇流流道的内侧壁与所述导流斜面的上端相靠近且平滑过渡衔接。该结构可进一步对即将经第一出水口输出的水流进行加压,并且,降低水流经导水口上边缘爬至汇流流道中的流体能量损失。

21、优选地,所述盖板的上表面设置有向上延伸的挡板,该挡板与所述蜗壳顶壁共同围合出与导水口相连通、用于对经第一出水口向上输出的水流进行聚集的汇流流道。该结构可对即将经第一出水口输出的水流进行加压。

22、进一步优选,所述第一出水口开设于蜗壳顶壁的中央部位,所述挡板包括有围绕第一出水口边缘布置的圆弧段及自圆弧段的第一端向导水口的第一边缘平滑延伸的第一曲面段、自圆弧段的第二端向导水口的第二边缘平滑延伸的第二曲面段。该结构有利于进一步提高聚流效果,降低流体能量损失,增大水压。

23、优选地,所述盖板的上表面设置有与泵壳顶壁相抵的加强筋,该加强筋对应所述挡板的外围布置。

24、优选地,本发明的水流系统还包括第一喷淋臂、设于第一喷淋臂之上的第二喷淋臂,所述第一喷淋臂的底壁设置有进水口及自进水口边缘向下延伸的进水套,所述蜗壳顶部设置有沿第一出水口向上延伸的出水套,所述进水套能转动地插置在出水套中;第二喷淋臂的进水端通过送水管道与所述蜗壳的第二出水口相连通。本发明的水流系统还包括驱动件,设于所述蜗壳之下,所述驱动件的动力输出轴穿过吸水口与离心叶轮相连接。

25、一种清洗机,包括箱体、第一喷淋臂及第二喷淋臂,还包括上述水流系统,所述箱体底部设置有下凹的回水区域,该回水区域的顶部覆盖有过滤板,所述蜗壳设于回水区域中,所述蜗壳底部的吸水口与回水区域底部之间具有吸水间隙,所述蜗壳顶部的第一出水口位于过滤板之上且与第一喷淋臂的进水口相连通,所述第二喷淋臂设于箱体中上部且通过送水管道与蜗壳的第二出水口相连通。

26、与现有技术相比,本发明的优点在于:本发明在蜗壳中设置了能对水进行分流的导叶,分流后的一路水经蜗壳顶部的第一出水口输出、另一路水经蜗壳侧部的第二出水口输出,导叶本身不运动,在导叶的分流作用下,消除了两路出水的干涉问题,降低了水流能量损失,使两路出水均可保持较高的扬程及较大的水流量;本发明水流系统的运行仅依靠一个离心叶轮即可完成,整体结构简单,降低了生产成本;另外,本发明保持采用开放式水流系统,便于拆装及对水流系统进行清洁。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!