一种窗户结构的制作方法

1.本技术涉及窗户加工技术领域领域,具体涉及一种窗户结构。

背景技术:

2.窗户在房屋建筑中是必不可少的,窗户的种类很多,包括挡风窗户、纱窗、遮光窗户等,而建筑中框体的大小不同,窗户的大小也不同,难免会出现在特定框体空间有限的情况下,无法安装两块窗户,但只安装一块窗户时,却无法全部覆盖框体;故只能选择重新加工窗户或者框体,操作复杂,且耽误了施工时间。

技术实现要素:

3.鉴于现有技术中的上述缺陷或不足,本技术旨在提供一种窗户结构,包括:

4.框体,所述框体包括第一边框,所述第一边框内设有第一空间,且所述第一边框上设有与所述第一空间连通的第一开口;所述框体内形成有第二空间;

5.窗户本体,所述窗户本体可在所述第二空间内向靠近或远离所述第一边框的方向移动;

6.补偿组件,所述补偿组件包括第一限位部和连接于所述第一限位部上的承接部,所述第一限位部设于所述第一空间内,所述承接部活动贯穿所述第一开口,所述承接部相对远离所述第一限位部端与所述窗户本体连接。

7.根据本技术实施例提供的技术方案,所述第一限位部包括沿第一方向延伸的限位板,所述限位板用于限制所述第一限位部在所述第一空间内移动。

8.根据本技术实施例提供的技术方案,所述第一限位部包括两个沿第二方向分布的所述限位板;所述第二方向垂直于所述第一方向。

9.根据本技术实施例提供的技术方案,所述承接部与所述窗户本体通过铰接件铰接。

10.根据本技术实施例提供的技术方案,所述铰接件包括设于所述承接部相对远离所述第一限位部端的环形部,所述环形部的轴线方向平行于所述第一方向,所述环形部内形成有第三空间,所述环形部上设有与所述第三空间连通的第二开口;所述第三空间内设有第二限位部,所述第二限位部由所述第二开口向外延伸与所述窗户本体连接;所述第二限位部可以平行于所述第一方向的轴线转动。

11.根据本技术实施例提供的技术方案,所述框体还包括连接于所述第一边框一端的第二边框,所述第二边框上设有滑轨,所述补偿组件相对靠近所述第二边框端设有第一连接件,所述第一连接件相对靠近所述第一边框端设有第一滑块,所述第一滑块可沿所述滑轨沿靠近或远离所述第一边框的方向移动。

12.根据本技术实施例提供的技术方案,所述第一限位部与所述第一空间内壁接触处设有降噪件。

13.综上所述,本技术提出一种窗户结构,包括内部形成有第二空间的框体,以及可在

第二空间内移动的窗户本体,框体包括第一框体,第一框体内设有第一空间,且具有与第一空间连通的第一开口,通过设置包括设于第一空间内的第一限位部和与第一限位部连接的可活动贯穿第一开口的承接部,承接部的一端与窗户本体连接,故当窗户本体长度不够无法覆盖第二空间时,第一限位部至第一空间内向远离第一边框的方向移动,使得窗户本体和承接部可覆盖第二空间,避免了对窗户本体或框体进行二次加工,操作简单,且耗时短。

附图说明

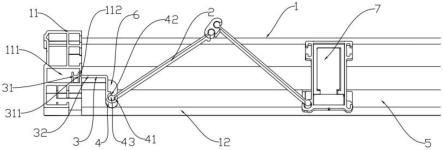

14.图1为本技术实施例提供的一种窗户结构的俯视结构示意图;

15.图2为本技术实施例提供的一种窗户结构的侧视结构图。

16.图中所述文字标注表示为:

17.1、框体;11、第一边框;111、第一空间;112、第一开口;12、第二边框;2、窗户本体;3、补偿组件;31、第一限位部;311、限位板;32、承接部;4、铰接件;41、环形部;42、第二开口;43、第二限位部;5、滑轨;6、第一连接件;7、牵引件。

具体实施方式

18.下面结合附图和实施例对本技术作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与发明相关的部分。

19.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。

20.诚如背景技术中提到的,针对现有技术中的问题,本技术提出了一种窗户结构,包括:

21.框体1,所述框体1包括第一边框11,所述第一边框11内设有第一空间111,且所述第一边框11上设有与所述第一空间111连通的第一开口112;所述框体1内形成有第二空间;其中,在某些实施例中,所述框体1由四个边框依次正交连接,所述第二空间为长方形,所述第一边框11为其中一个边框;所述第一边框11为长方体,其中部设有贯穿其长度的第一空间111,所述第一开口112沿所述第一边框11的长度方向延伸;

22.窗户本体2,所述窗户本体2可在所述第二空间内向靠近或远离所述第一边框11的方向移动;其中,所述窗户本体2相对远离所述第一边框11端设有牵引件7,当需要窗户本体2关闭所述第二空间时,所述牵引件7带动所述窗户本体2向远离所述第一边框11的方向移动,移动至与所述第一边框11相对的边框,使得覆盖整个所述第二空间;在某些实施例中,所述窗户本体2可为一体式的,亦可为折叠式的;

23.补偿组件3,所述补偿组件3包括第一限位部31和连接于所述第一限位部31上的承接部32,所述第一限位部31设于所述第一空间111内,所述承接部32活动贯穿所述第一开口112,所述承接部32相对远离所述第一限位部31端与所述窗户本体2连接;其中,所述第一限位部31只能在所述第一空间111内移动,在组装所述框体1前,需将所述第一限位部31置于所述第一空间111内;在某些实施例中,所述承接部32为长方形板,其长度可根据所述第二空间和所述窗户本体2大小进行设定;

24.故当所述窗户本体2长度不够无法覆盖所述第二空间时,所述第一限位部31至所

述第一空间111内向远离所述第一边框11的方向移动,使得所述窗户本体2和所述承接部32可覆盖第二空间,避免了对所述窗户本体2或所述框体1进行二次加工,操作简单,且耗时短。

25.进一步地,所述第一限位部31包括沿第一方向延伸的限位板311,所述限位板311用于限制所述第一限位部31在所述第一空间111内移动;具体地所述第一方向平行于所述第一开口112延伸的方向,所述承接部32连接于所述限位板311的中间位置,其表面与所述限位板311的表面垂直设置,可选地,所述限位板311的高度大于所述第一开口112的高度,故所述限位板311无法从所述第一开口112处移出。

26.进一步地,所述第一限位部31包括两个沿所述第二方向分布的所述限位板311;所述第二方向垂直于所述第一方向,所述第二方向为所述第一限位部31指向所述承接部32的方向;当所述牵引件7带动所述窗户本体2和所述补偿组件3沿所述方向沿远离所述第一边框11侧移动时,所述限位板311会与所述第一空间111的设有所述第一开口112的侧壁接触,经过多次接触碰撞后,会使得所述限位板311损坏,故设置两个所述限位板311,可提高所述补偿组件3的使用寿命。

27.进一步地,所述承接部32与所述窗户本体2通过铰接件4铰接;由于所述补偿组件3和所述窗户本体2为两个独立的结构,使用前,可通过螺栓将所述承接部32与所述窗户本体2进行机械连接,但当所述牵引件7带动所述窗户本体2和所述补偿组件3朝向远离所述第一边框11的方向移动时,若仅通过机械方式连接所述承接部32和所述窗户本体2,会极易出现损坏;故通过铰接件4将所述承接部32和所述窗户本体2进行铰接,可提高连接的可靠性。

28.进一步地,所述铰接件4包括设于所述承接部32相对远离所述第一限位部31端的环形部41,所述环形部41的轴线方向平行于所述第一方向,所述环形部41内形成有第三空间,所述环形部41上设有与所述第三空间连通的第二开口42;所述第三空间内设有第二限位部43,所述第二限位部43由所述第二开口42向外延伸与所述窗户本体2连接;所述第二限位部43可以平行于所述第一方向的轴线转动;在某些实施例中,所述第二空间为圆柱形,所述第二限位部43为圆柱体,其外壁紧贴所述第二空间的内壁,即所述第二限位部43的轴线方向平行于所述第一方向。

29.在某些实施例中,所述窗户本体2为一体式窗户,当所述牵引件7带动所述窗户本体2沿靠近或远离所述第一边框11的方向移动时,所述第二限位部43只受到一个方向的牵引力,故所述第二限位部43不会在所述第二空间内转动;在某些实施例中,所述窗户本体2为折叠窗,当所述牵引力带动所述窗户本体2沿靠近或远离所述第一边框11的方向移动时,与所述第二限位部43连接的窗户本体2在所述第二限位部43上会有多个方向的牵引力,故所述第二限位部43需在所述第二空间内转动。

30.进一步地,所述框体1还包括连接于所述第一边框11一端的第二边框12,所述第二边框12上设有滑轨5,所述补偿组件3相对靠近所述第二边框12端设有第一连接件6,所述第一连接件6相对靠近所述第一边框11端设有第一滑块,所述第一滑块可沿所述滑轨5沿靠近或远离所述第一边框11的方向移动;其中,所述第二边框12与所述第一边框11垂直,所述第一连接件6包括设于所述第三空间内的圆柱形块,所述圆柱形块相对远离所述环形部41端设有连接板,在所述第一空间111内,所述连接板相对远离所述滑轨5侧与所述第一限位部31连接,相对靠近所述环规侧与所述第一滑块连接,所述补偿组件3移动时沿着所述滑轨5

滑动,故提高了所述补偿组件3移动的稳定性。

31.进一步对,所述第一限位部31与所述第一空间111内壁接触处设有降噪件,在某些实施例中,所述降噪件为毛毡,用于减小所述第一限位部31在所述第一空间111内移动时,摩擦所述第一空间111内壁产生的噪声,提高使用所述补偿组件3的舒适性。

32.本文中应用了具体个例对本技术的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本技术的方法及其核心思想。以上所述仅是本技术的优选实施方式,应当指出,由于文字表达的有限性,而客观上存在无限的具体结构,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进、润饰或变化,也可以将上述技术特征以适当的方式进行组合;这些改进润饰、变化或组合,或未经改进将发明的构思和技术方案直接应用于其他场合的,均应视为本技术的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1