一种应用于地面二次清洁的清洗机器人的制作方法

本技术涉及一种地面二次清洁,尤其涉及一种应用于地面二次清洁的清洗机器人。

背景技术:

1、清洗机器人是现代自动化清洁解决方案的重要组成部分,广泛应用于各种环境中,从商业空间到家庭。这些机器人通常配备有一组主滚刷和附加的辅助滚刷。主滚刷的设计是为了通过喷水和机械运动去除地面上的污渍和尘埃。清洁过程中,机器人在主滚刷相邻位置使用刮条和强大的吸力将污水回收。然而,即使是最先进的清洗机器人,也难以在首次过程中完全去除所有水渍,这就需要额外的滚刷来进行二次清洁。这些额外的滚刷被设计来处理任何由主滚刷和刮条遗留下的水渍,以实现更彻底的清洁效果。

2、在现有的清洗机器人中,二次清洁的主要策略是增加额外的滚刷,其目的是去除第一组滚刷和刮条在清洁过程中未能完全清除的水渍。虽然这种方法初衷是好的,但实际操作中却存在显著的不足。随着时间推移和重复使用,额外的滚刷会逐渐积累水渍,这些水渍主要来自于第一组滚刷清洁地面时,相邻刮条未能完全去除的残留水渍。这种积累使得额外的滚刷在后续的清洁过程中效率逐渐降低,导致二次清洁的效果不理想,最终导致它们在清洁时无法有效去除地面上的水渍。甚至更糟糕的是,额外的滚刷逐渐积累水渍后,反而会在地面上留下更加肮脏的水渍。

3、中国专利号为cn117137368a公开了一种扫地机和扫地系统,包括主体和拖布组件,拖布组件与扫地机主体转动连接,第二电机和第二齿轮箱均安装于扫地机主体上。第二齿轮箱包括传动输入轴和传动输出轴,第二电机的输出轴与传动输入轴同轴固定,传动输出轴与滚刷同轴固定,从而通过第二电机驱动滚刷旋转。滚刷旋转拖动拖布组件运动,使拖布清除路劲上的水渍。由于拖布组件会逐渐积累水渍,使得拖布组件在后续的清洁过程中效率逐渐降低,导致它们在清洁时无法有效去除地面上的水渍。

4、中国专利号为cn114766993a公开了双滚筒组件及双滚筒洗地机器人,通过使用两个滚筒,实现两个滚筒的同步运动;通过两个不接触的滚筒进行清洁地面的污水时,其中前置的滚筒可以对地面的污水进行一次清洁,以实现湿拖的效果。由于仅对地面进行一次清洁,地面难免会出现水渍的情况,此时后置的滚筒对残留的水渍进行二次清洁。同样的,由于后置的滚筒对残留的水渍进行二次清洁过程中,也会逐渐积累水渍,使得后置的滚筒在后续的清洁过程中效率逐渐降低,导致它们在清洁时无法有效去除地面上的水渍。

5、鉴于上述问题,有必要开发一种应用于地面二次清洁的清洗机器人,改进额外滚刷的设计和功能,使其在清洁过程中能够有效地避免水渍的积累。

技术实现思路

1、本技术的目的是克服现有技术中的不足之处,提出一种应用于地面二次清洁的清洗机器人,改进额外滚刷的设计和功能,使其在清洁过程中能够有效地避免水渍的积累。

2、本技术通过以下技术方案实现的:

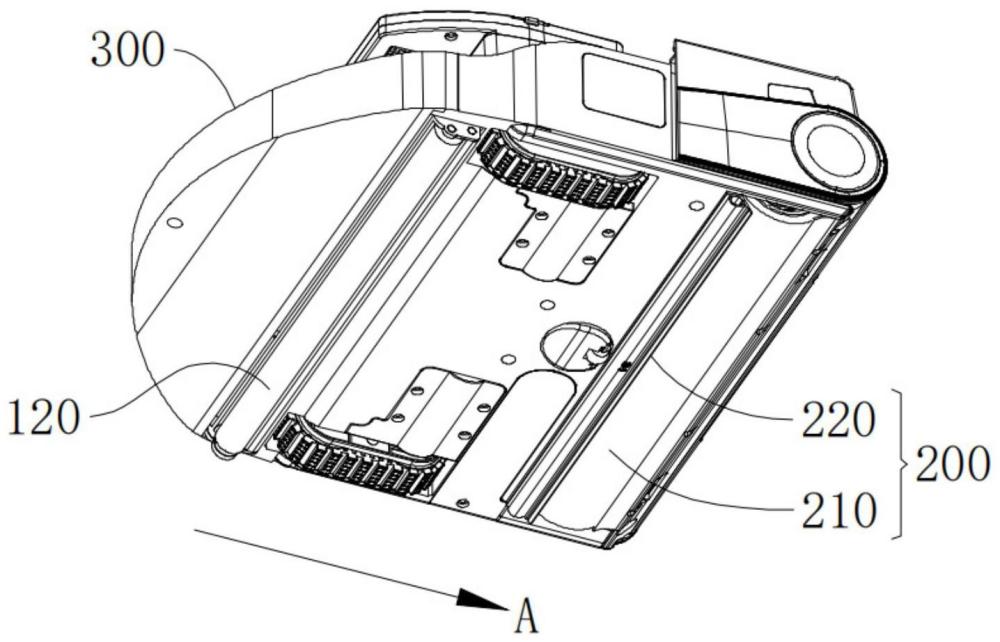

3、本技术提出一种应用于地面二次清洁的清洗机器人,包括与地面接触的第一清洁组和第二清洁组,第二清洁组用于清洗地面,所述第一清洁组包括:

4、蓄水件,开设有蓄水槽;

5、第一滚刷,与地面接触,其径向与所述蓄水件抵接并伸入所述蓄水槽内;

6、所述第一清洁组指向所述第二清洁组的方向为第一方向,当所述清洗机器人沿第一方向运动时,所述第一滚刷跟随所述第二清洁组的轨迹滚动,同时所述第一滚刷上的水渍通过与蓄水件的抵接处流入所述蓄水槽内。

7、在本技术的一实施例中,所述蓄水件设于所述第一滚刷指向所述第二清洁组的一侧,所述第一滚刷与所述蓄水件抵接并形成水流通道,所述水流通道与所述蓄水槽相连通;

8、所述蓄水件设有抵接端部,所述第一滚刷与所述抵接端部抵接,当所述第一滚刷滚动时,所述第一滚刷上的水渍挤出并通过所述水流通道流入所述蓄水槽内。

9、在本技术的一实施例中,所述第一滚刷为柔性材质,所述第一滚刷与所述抵接端部抵接,使所述抵接端部挤压所述第一滚刷,以将所述第一滚刷的抵接处向其内部方向形变凹入,当所述第一滚刷滚动时,所述第一滚刷上的水渍沿所述水流通道方向挤出。

10、在本技术的一实施例中,所述蓄水件设有第一侧壁,所述第一侧壁的端部为所述抵接端部,所述第一侧壁指向所述第一滚刷的一面为第一斜面,所述第一斜面远离所述抵接端部的一端与水平面之间的锐角为60°~80°。

11、在本技术的一实施例中,所述蓄水件设有:

12、底壁,与所述第一侧壁远离所述抵接端部的一端连接;

13、第二侧壁,与所述底壁远离所述第一侧壁的一端连接;

14、第三侧壁,与第一侧壁、第二侧壁以及所述底壁延伸方向的一端连接;

15、第四侧壁,与第一侧壁、第二侧壁以及所述底壁延伸方向的另一端连接;

16、所述底壁、所述第一侧壁、所述第二侧壁、所述第三侧壁以及所述第四侧壁之间相互连接并形成所述蓄水槽,所述第一侧壁背离第一斜面的一面为第二斜面,所述第二斜面的一端与所述抵接端部相连接,另一端向下倾斜并与所述底壁相连接,当所述第一滚刷滚动时,所述第一滚刷上的水渍沿所述第二斜面流入蓄水槽。

17、在本技术的一实施例中,所述第一清洁组还包括:

18、固定架,包括定位部和固定部,所述固定部设于所述定位部上,所述定位部开设有第一定位槽和第二定位槽,所述固定部开设有固定槽,所述固定槽与所述第一定位槽相连通,所述第一定位槽与所述第二定位槽相连通;

19、驱动机构,包括电机、齿轮组、第一滚体,所述电机设于所述固定槽内,所述齿轮组设于所述第一定位槽内,所述电机伸入所述第一定位槽与所述齿轮组传动连接,第一滚体的两端与所述定位部转动连接,且设于所述第二定位槽内,所述第一滚体的轴向穿设于所述第一滚刷的中轴线,所述第一滚体的一端伸入所述第一定位槽并与所述齿轮组传动连接,所述电机可通过所述齿轮组驱使所述第一滚体相对于所述固定架滚动,以带动所述第一滚刷滚动。

20、在本技术的一实施例中,所述蓄水件设于所述第二定位槽内,且所述定位部分别与所述第二侧壁、所述第三侧壁以及所述第四侧壁相连接并形成所述水流通道。

21、在本技术的一实施例中,所述应用于地面二次清洁的清洗机器人还包括:

22、壳体,所述固定架可旋转地设于所述壳体上;

23、复位件,一端设于所述壳体连接,另一端与所述固定架连接;

24、所述固定架的旋转方向与所述第一滚刷的周向相同,当所述第一滚刷滚动时,所述固定架根据所述第一滚刷与地面接触的水平度转动,所述复位件限制所述固定架旋转的角度。

25、在本技术的一实施例中,所述应用于地面二次清洁的清洗机器人还包括抽水机构,所述抽水机构包括:

26、污水箱;

27、水泵,与所述污水箱连接;

28、抽水管道,一端伸入所述蓄水槽内,另一端套设于所述水泵上,所述水泵通过所述抽水管道抽取所述蓄水槽内的水渍并输送至污水箱内。

29、在本技术的一实施例中,所述第二清洁组包括:

30、第二滚刷,与地面接触,其径向与所述第一滚刷的径向相同,当所述清洗机器人沿第一方向运动时,所述第二滚刷和所述第一滚刷同时滚动;

31、刮条,设于第一滚刷指向第二清洁组的一侧,且所述刮条临近所述第一滚刷。

32、与现有技术相比,本技术的有益效果是:

33、1、一种应用于地面二次清洁的清洗机器人,包括与地面接触的第一清洁组和第二清洁组,第二清洁组负责首次与地面接触,执行初步清洁工作,用于清除地面上的大部分污渍和尘土,以及清洗地面。第一清洁组包括蓄水件和第一滚刷,蓄水件开设有蓄水槽;第一滚刷与地面接触,其径向与蓄水件抵接并伸入蓄水槽内;第一清洁组指向第二清洁组的方向为第一方向,当清洗机器人沿第一方向运动时,第一滚刷跟随第二清洁组的轨迹滚动。在这个过程中,第一滚刷会清除第二滚刷留下的水渍,从而确保了地面的干燥和清洁。而第一滚刷清除第二滚刷留下的水渍过程中,水渍会进入第一滚刷上,第一滚刷上的水渍通过与蓄水件的抵接处流入蓄水槽内,从而有效地去除了第二滚刷清洁过程中留下的残留水渍。

34、2、蓄水件位于第一滚刷指向第二清洁组的一侧,第一滚刷与抵接端部抵接,使得蓄水件可以有效接收和存储由第一滚刷挤出的水渍。当第一滚刷滚动时,第一滚刷上的水渍更容易被抵接端部挤出水渍,从而更有效地将水渍从滚刷中挤出。

35、3、蓄水件的第一侧壁设计为第一斜面,第一斜面远离抵接端部的一端与水平面之间形成60°~80°的锐角,第一斜面设计为了减少第一滚刷与蓄水件的直接接触面积,尽可能使第一滚刷只与抵接端部接触。当第一滚刷滚动时,防止了第一滚刷上的水渍因为与第一斜面的大面积接触而从第一斜面处流出,进而避免了水渍可能重新滴落到地面上的问题。此外,当第一滚刷滚动时,第一斜面设计使得水渍在从第一滚刷转移到蓄水槽的过程中更加顺畅,减少了水渍在转移过程中的阻力。

36、4、蓄水件被设定在第二定位槽内,且定位部分别与第二侧壁、第三侧壁以及第四侧壁相连接,确保了蓄水件在清洗机器人内部的稳定性。此外,定位部分别与第二侧壁、第三侧壁以及第四侧壁相连接,共同形成水流通道。避免第一滚刷上的水渍挤出的水渍飞溅至水流通道外的情况发生,使得从第一滚刷挤出的水渍能够顺畅地流经水流通道,最终被有效收集到蓄水件中。

37、5、壳体固定架可旋转地设于壳体上,固定架的旋转方向与第一滚刷的周向相同,当第一滚刷滚动时,固定架根据第一滚刷与地面接触的水平度转动,固定架的旋转设计使清洗机器人能够更好地适应不同的地面条件,这种动态调节有助于适应不同的清洁表面和条件,确保了清洁过程的高效性。复位件限制固定架旋转的角度,复位件限制了固定架的旋转角度,防止过度旋转导致的第一滚刷偏离地面和固定架与地面接触,尤其防止过度旋转可能导致的机器人损坏或清洁效果下降。复位件还帮助保持清洗机器人整体的稳定性,特别是在不规则或倾斜的地面上清洁时。

38、本技术的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本技术而了解。本技术的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!