一种L型侧排地漏的制作方法

一种l型侧排地漏

技术领域

[0001]

本实用新型涉及地漏领域,特别是涉及一种l型侧排地漏。

背景技术:

[0002]

目前市面普遍存在的侧排地漏产品,地漏本体进水面的底边落底高度 (小于15mm)及进水面积较小,且地漏排出接口方向为侧向出水,出水口形状普遍为一般为dn50或dn75直径的圆型排水口,圆型排水口最底处与地漏本体进水面底边落底面同一标高,以致有效排水面积大大减少,排水速度慢,排水不畅,经常有用户投诉。另外,排水接口的排出管段较短,侧排地漏排出接口连接至存水弯时,中间需通过圆型短管和90度弯头下接存水弯才能实现排水,施工步骤多,连接头多,发生渗漏的机率较大。

[0003]

由此可见,上述现有的侧排地漏在结构与使用上,显然仍存在有不便与缺陷,而亟待加以进一步改进。如何能创设一种新的排水速度快、排水通畅且不易渗漏的侧排地漏,成为当前极需改进的目标。

技术实现要素:

[0004]

本实用新型要解决的技术问题是提供排水能力强且不易渗漏的侧排地漏。

[0005]

为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:

[0006]

一种l型侧排地漏,包括地漏本体、排出接口和l型箅子;所述地漏本体前端为进水口,其形状为l型,包括相互垂直设置的水平进水口与侧向进水口,进水口处配有所述l型箅子,包括相互垂直连接的水平箅子和侧向箅子;所述地漏本体后端底面连接有所述排出接口,所述排出接口向下排水。

[0007]

作为本实用新型进一步地改进,所述地漏本体包括位于前端进水口处的第一腔体及位于中后部的第二腔体,所述第一腔体与第二腔体连通;所述第一腔体呈l型,第二腔体呈类长方体型,第一腔体的l型上端内表面高于第二腔体的上端内表面;第一腔体与第二腔体的交接处为第一排水出口,第一排水出口为侧向排水,第二腔体后端底面设置有第二排水出口,第二排水出口与所述排出接口连接。

[0008]

进一步地,所述水平进水口由前至后的长度大于等于80mm,由左至右的宽度大于等于128mm;所述侧向进水口的高度大于等于40mm,所述侧向进水口由左至右的宽度均大于等于128mm;所述第一排水出口的宽度与侧向进水口的宽度相同,第一排水出口的高度为48-52mm。

[0009]

进一步地,所述水平箅子与水流方向平行,水平箅子低于地面建筑完成面3mm-5mm;所述侧向箅子距地面建筑完成面高度大于等于38mm,所述排出接口采用dn65;侧向箅子与墙体完成面齐平。

[0010]

进一步地,由所述第一腔体的内底面前端至第二腔体后端底面的第二排水出口呈坡度下降,其高差大于等于10mm。

[0011]

进一步地,所述第一腔体前端的外底面处设置有地漏支撑脚,所述地漏支撑脚底

与第二排水出口底齐平。

[0012]

进一步地,所述地漏本体进水口处的侧板三面设有一圈托肋,水平托肋承托水平箅子,侧向托肋承托侧向箅子,侧向托肋高度低于侧向进水口高度;所述侧向箅子上部为拆卸推点。

[0013]

进一步地,所述排出接口呈偏心设置,其中心点可180度旋转。

[0014]

进一步地,所述排出接口与地漏本体后端底面的第二排水出口可承插连接,并通过管道专用胶粘接。

[0015]

进一步地,所述水平箅子和侧向箅子上的进水孔间隔交错布置。

[0016]

通过采用上述技术方案,本实用新型至少具有以下优点:

[0017]

1、本实用新型的l型侧排地漏,进水面呈特殊直角结构,l型设计,两面汇水即侧向和下向进水,排水能力强;通过采用地漏本体配合排出接口向下排水结构,无需外接短管及90度弯头,通过一体化设计,减少了渗漏机率,减少了维修成本。

[0018]

2、通过合理的结构及尺寸设计,使侧向有超大过水有效面积,排水流量大。

[0019]

3、设置有地漏本体支撑脚,可固定整个地漏,施工方便,增加地漏施工准确度。

[0020]

4、l型箅子可轻松拆卸,按下侧向箅子上部,即可打开清洁。

[0021]

5、向下的排出接口偏心设置且可旋转,可调节施工误差,快速对准与排出接口直接连接的存水弯接口,减少返工,减少施工周期,提高施工效率。

附图说明

[0022]

上述仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,以下结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步的详细说明。

[0023]

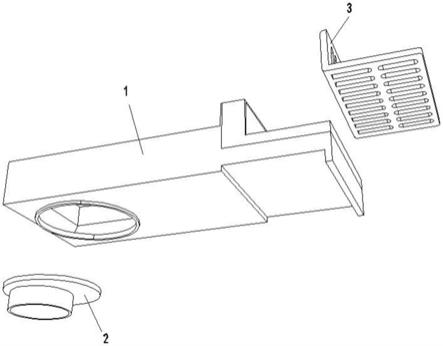

图1是l型侧排地漏分解结构示意图;

[0024]

图2是l型侧排地漏俯视结构示意图;

[0025]

图3是图2中的a-a剖视图;

[0026]

图4是图2中的b-b剖视图;

[0027]

图5是图2中的c-c剖视图;

[0028]

图6是l型侧排地漏的第一排水出口截面图;

[0029]

图7、图8是不同角度的l型侧排地漏轴测图(不含l型箅子);

[0030]

图9是l型侧排地漏轴测图(含l型箅子);

[0031]

图10是l型箅子正面构造轴测图;

[0032]

图11是l型箅子背面构造轴测图。

具体实施方式

[0033]

如图1所示,本实施例提供了一种l型侧排地漏,包括地漏本体1、排出接口2和l型箅子3三部分,地漏本体1与排出接口2采用abs工程塑料制成,l型箅子3采用abs工程塑料或304不锈钢材料制成。

[0034]

配合图1-11所示,地漏本体1前端为进水口,其形状为l型,包括水平进水口11与侧向进水口12,水平进水口11与侧向进水口12相互垂直设置,进水口处配有l型箅子3,l型箅子3包括水平箅子31和侧向箅子32,水平箅子31和侧向箅子32相互垂直连接,一体成型,可

同时侧向与下向进水,水平箅子31和侧向箅子32上的进水孔优选间隔交错布置。地漏本体1后端底面连接有排出接口2,排出接口2向下排水。

[0035]

地漏本体1包括位于前端进水口处的第一腔体a及位于中后部的第二腔体b,第一腔体a与第二腔体b连通;第一腔体a呈l型,第二腔体b呈类长方体型,第一腔体a的l型上端内表面高于第二腔体b的上端内表面;第一腔体a与第二腔体b的交接处为第一排水出口16(如图6所示),第一排水出口16为侧向排水,第二腔体b后端底面设置有第二排水出口13,第二排水出口13与排出接口2连接。

[0036]

上述l型侧排地漏安装时,水平进水口11预埋于地面,侧向进水口12 预埋在墙体上,排出接口2再下接存水弯。排水时,水流经过水平进水口 11向下流入,同时经过侧向进水口12侧向流入,然后在经过第一排水出口 16侧向排水,最后通过第二排水出口13及排出接口2排出。

[0037]

上述水平进水口11由前至后的长度大于等于80mm,由左至右的宽度大于等于128mm;侧向进水口12的高度大于等于40mm,侧向进水口12由左至右的宽度均大于等于128mm;第一排水出口16侧向排水,水流经过第一排水出口16的有效过水面的宽度与侧向进水口12的宽度(宽度大于等于 128mm)相同,水流经过第一排水出口16的有效过水面的高度为48-52mm,优选50mm。第一排水出口16位于侧向进水口12的侧下部,属于侧向排水,侧向有超大过水有效面积,排水流量大,排水速度快,可改善传统侧排地漏有效过水面积小的缺陷。

[0038]

实际安装时,水平箅子31与水流方向平行,可加快排水速度,水平箅子31低于地面建筑完成面3mm-5mm;侧向箅子32距地面建筑完成面高度大于等于38mm,满足箅子过水断面积大于排出接口2(dn65)的断面积的75%;侧向箅子32与墙体完成面齐平。

[0039]

由第一腔体a的内底面前端至第二腔体b后端底面的第二排水出口13 呈坡度下降,其高差大于等于10mm。进入地漏本体1的废水,在水平进水口11起端以一定的坡度,通过第一排水出口16,顺坡流向靠近地漏本体1 后端的第二排水出口13,可增大地漏排水势能,排水能力相对传统侧排地漏大大改善。

[0040]

在第一腔体a前端的外底面处设置有地漏支撑脚15,可固定整个地漏,增加地漏施工精度,地漏支撑脚15底与第二排水出口13底齐平。

[0041]

配合图7-9所示,地漏本体1进水口处的侧板三面设有一圈托肋14,水平托肋141承托水平箅子31,侧向托肋142承托侧向箅子32,侧向托肋 142高度低于侧向进水口12高度;水平托肋141低于水平进水口11(进水端面)高度6mm,侧向托肋142高度低于侧向进水口12高度20mm,并距侧向进水口12(进水端面)的距离为6mm,6mm厚的l型箅子3刚好可以卡在托肋14上。通过上述设置,l型箅子3,可通过按压侧向箅子32的上部实现拆卸,具体可在侧向箅子32上部设置有字母标识push33(设置有拆卸推点);打开箅子后,可清洗留在地漏本体1内的污物。

[0042]

配合图1-4所示,排出接口2与地漏本体1后端底面的第二排水出口 13可承插连接,并通过管道专用胶粘接。排出接口2由水平环状部21及连接在其底部的筒状接口22组成,其筒状接口22呈偏心设置,其中心点可 180度旋转调节孔距,可调节施工误差所起的管件不对齐情况,可快速对准存水弯的接口,减少返工,减少施工周期,提高施工效率。

[0043]

本实用新型将传统侧排地漏+短管+90度弯头的功能,集成一体,设计成一体化的l

型侧排地漏,新型l型侧排地漏无需再接短管及90度弯头,大大减少了渗漏几率,同时通过侧向及向下排水,排水强度大大增强。

[0044]

以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,本领域技术人员利用上述揭示的技术内容做出些许简单修改、等同变化或修饰,均落在本实用新型的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1