一种防堵塞一体化泵站的制作方法

1.本实用新型涉及市政工程技术领域,尤其涉及一种防堵塞一体化泵站。

背景技术:

2.一体化泵站是市政工程中的重要装备,安装方便,基建成本低,已经在污水输送和防洪排涝中发挥了重要作用。一体化泵站的核心部件是近似圆柱的筒体和固定安装于筒体内的潜水泵,污水自水平管道进入筒体,而后依靠潜水泵吸入污水、泵叶轮对污水做功,增加污物的能量,而后污水自与筒体相连的水平管道排出。在此过程中,污水中的污物可能发生沉降,部分在筒体底部堆积,如不能完成及时抽吸和输送,将造成泵吸入口附近的固体边界形状发生变化,并且引起泵吸入口的堵塞。目前,一体化泵站多采用平面或旋转曲面筒底形状,泵的吸入口与筒底的距离较近,泵的运行不稳定,对污物的抽吸效果较差,有时造成泵吸入口发生堵塞。所以有必要发明一种运行稳定性强的防堵塞一体化泵站。

技术实现要素:

3.发明目的:为了克服现有技术中存在的不足,本实用新型提供一种运行稳定性强的防堵塞一体化泵站。

4.技术方案:为实现上述目的,本实用新型的一种防堵塞一体化泵站,包括筒体;所述筒体内壁上相对设置有进水管和出水管;所述筒体内部底端设置有泵体;所述泵体的进口端与所述筒体的底部对应;所述泵体的出口端与所述出水管连通对接;所述进水管的出口端对应设置有分流器;所述分流器包括过滤网和清水通道;所述过滤网上端与所述进水管出口端上边沿连接;所述过滤网的下端向下延伸,与所述进水管的部分出水路径相交;所述清水通道一端与所述过滤网连接,另一端向下延伸至筒体底部位置。

5.进一步地,所述清水通道包括外层隔板和内层隔板;所述外层隔板与所述内层隔板相互间隔,与筒体内壁共同构成清水通道;所述内层隔板位于清水通道的面向进水管的一侧;所述外层隔板的下端倾斜延伸设置有斜隔板;所述斜隔板的倾斜方向指向进水管所在侧的筒体内壁。

6.进一步地,所述筒体内底部设置有底座;所述底座的顶部为光滑的圆弧形下凹面;所述底座的顶部边缘处分别与进水管、出水管所述侧的筒体内壁圆滑过渡衔接。

7.进一步地,所述底座顶部中心处下凹;所述底座靠近进水管一侧的高度大于靠近出水管一侧的高度。

8.进一步地,所述斜隔板与所述内层隔板之间的间距随着斜隔板的延伸方向逐渐变小。

9.有益效果:本实用新型的一种防堵塞一体化泵站,包括筒体;所述筒体内壁上相对设置有进水管和出水管;所述筒体内部底端设置有泵体;所述泵体的进口端与所述筒体的底部对应;所述泵体的出口端与所述出水管连通对接;所述进水管的出口端对应设置有分流器;所述分流器包括过滤网和清水通道;所述过滤网上端与所述进水管出口端上边沿连

接;所述过滤网的下端向下延伸,与所述进水管的部分出水路径相交;所述清水通道一端与所述过滤网连接,另一端向下延伸至筒体底部位置;通过过滤网与清水通道配合,将出水管的污水分成两股,依靠加速的清水冲刷筒底的污物,进而污物与清水一起向泵吸入口运动,实现了防堵塞,显著提高了泵站的运行稳定性。

附图说明

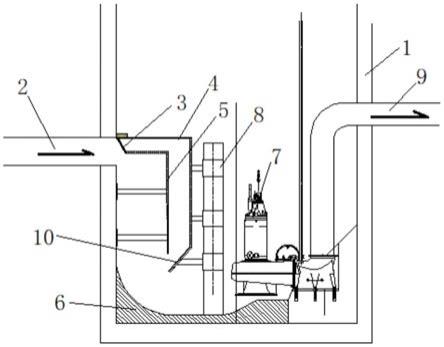

10.附图1为泵站整体结构示意图;

11.附图2为泵站俯视图。

12.其中:1—筒体,2—进水管,3—过滤网,4—外层隔板,5—内层隔板,6—底座,7—泵体,8—支撑架,9—出水管,10—斜隔板。

具体实施方式

13.下面结合附图对本实用新型作更进一步的说明。

14.一种防堵塞一体化泵站,如附图1所示,包括筒体1;所述筒体1内壁上相对设置有进水管2和出水管9;所述筒体1内部底端设置有泵体7;所述泵体7的进口端与所述筒体1的底部对应;所述泵体7的出口端与所述出水管9连通对接;所述进水管2的出口端对应设置有分流器;所述分流器包括过滤网3和清水通道;所述过滤网3上端与所述进水管2出口端上边沿连接;所述过滤网3的下端向下延伸,与所述进水管2的部分出水路径相交;所述清水通道一端与所述过滤网3连接,另一端向下延伸至筒体1底部位置;从进水管2流出的污水中,被过滤网3拦截的部分会在过滤后流入清水通道内,而被过滤网3拦截而下的污染物会掉落并与未被拦截的污水汇聚;通过过滤网与清水通道配合,将出水管的污水分成两股,依靠加速的清水冲刷筒底的污物,进而污物与清水一起向泵吸入口运动,实现了防堵塞,显著提高了泵站的运行稳定性。

15.所述清水通道包括外层隔板4和内层隔板5;所述外层隔板4与所述内层隔板5相互间隔,与筒体1内壁共同构成清水通道;所述内层隔板5位于清水通道的面向进水管2的一侧;所述外层隔板4的下端倾斜延伸设置有斜隔板10;所述斜隔板10的倾斜方向指向进水管2所在侧的筒体1内壁,从而可以将清水引导抛射到筒体1的内壁上,从而与未被过滤网3拦截的污水汇集增强其流速,减少固体污染物在筒体1底部的淤积残留。

16.所述筒体1内底部设置有底座6;所述底座6的顶部为光滑的圆弧形下凹面;所述底座6的顶部边缘处分别与进水管2、出水管9所述侧的筒体1内壁圆滑过渡衔接,污水水流可以借助底座6的光滑表面实现流畅的流淌,从而降低在流动过程中淤积残留的污染物。

17.所述底座6顶部中心处下凹;所述底座6靠近进水管2一侧的高度大于靠近出水管9一侧的高度,利用两侧的高度差可以保证污水可以稳定流动至泵体7的进口端附近。

18.所述斜隔板10与所述内层隔板5之间的间距随着斜隔板10的延伸方向逐渐变小,利用缩小的截面可以更有利于清水部分在通道内的加速。

19.下面将结合结构说明泵站的总体工作原理:在泵体与筒体进水管之间设置了隔板结构,即外层隔板4和内层隔板5,其支撑均来自于安装于筒体中心的竖直放置的支撑架8,支撑架与隔板之间采取支杆连接。在外层隔板入口端,增加一个过滤网,放置的具体位置在流道中水平转变为竖直的拐角处,此处为流体流动的转折点,且产生的阻力较小。过滤网的

下端与内层隔板相连。此时,污物无法通过过滤网,只能进入内层隔板下方的流道,污物的运动方向由水平转为竖直。清水则能够顺利通过过滤网,进入外层隔板与内层隔板之间的流道。在上方流道的拐角处,流道的横截面积最大,清水流动的发展空间较充分。因此,此处的清水流速最小。清水的方向由水平变为竖直后,在重力作用下向下加速,在上方流道的出口处,即外层隔板与内层隔板连通的位置,由于设置了斜隔板,所以过流面积减小,清水的流速迅速达到最大。清水进入下方流道后,在流动方向上以较高流速冲刷左下侧筒底。筒底的形状呈圆弧形,落入筒底的污物具有惯性,仍可继续向前运动。清水的流速很高,具有的动能很大,以最高速度冲刷筒底时与污物发生相互作用,向污物传递能量。污物自向下流动的清水中获得了新的动能。由于壁面形状的约束,清水携带着污物,沿着弧形的壁面向泵吸入口方向形成上冲运动,此时由于泵叶轮的旋转和压差,加上污物向上运动的惯性,所以使得向上冲的污物被充分吸入泵腔。

20.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1