一种膜袋砂围堰施工方法与流程

本发明涉及围堰施工技术领域,具体地说,是涉及一种膜袋砂围堰施工方法。

背景技术:

沿海地区经常会受到台风的袭扰,而围堰在抵御风暴以及日常的潮汐起落的过程中起到非常有效的阻拦作用,因此,在一些支流交错、河道融汇的地方,以及修建水闸等工程中,都需要修建围堰来进行防护。目前常见的围堰包括钢板桩围堰、黏土围堰、膜袋砂围堰等,其中,在江面宽度较大、水域复杂的河道进行施工时:若采用钢板桩围堰,则需要配置打桩船舶对钢板桩进行施工,钢材需求量大,插打时若遇河床孤石时还存在插打困难的问题,且后期维护难度大;若采用黏土围堰,则存在堰体不均匀沉降、防渗效果差、污染周边水质等问题,另外,围堰拆除后无法二次利用,造成资源浪费,且抵抗风潮和防冲刷能力较差;若采用膜袋砂围堰,其在围堰过程中,可利用膜袋砂让围堰发挥更强的抵御作用,尤其是在沿海地区,由于很多地基都因为具有淤泥和软土导致地基承载能力偏弱,给围堰造成很大的难题,且市场会出现地基松动,甚至是坍塌,对围堰造成很大的破坏,而膜袋砂围堰是对普通围堰的改进和加强,其不但可以增加围堰的强度,同时还能减少围堰自身的重量,且通过膜袋砂本身的抗水防渗作用减少沉降,增加受力和抗侵蚀能力,从而进一步提高围堰的整体防护强度。

但是,由于部分河床地基松软,承载能力偏弱,使得膜袋砂围堰的底层膜袋砂沉降不均匀,进而导致膜袋砂层与层之间也出现不均匀沉降,且吹填过程中采用单向吹填,造成膜袋吹填不匀称,在后期堰体滑移现象严重;此外,传统围堰的两端膜袋需要嵌入到既有的建筑结构物(如堤坝)中,导致原有的建筑结构物受到破坏,且期间破堤手续办理困难,围堰拆除后恢复费用较大。

技术实现要素:

为了解决上述问题,本发明的主要目的是提供一种防止堰体发生严重滑移且围堰稳定性好的膜袋砂围堰施工方法。

为了实现本发明的主要目的,本发明提供一种膜袋砂围堰施工方法,其中,包括以下步骤:河床修整;铺填基层膜袋砂;铺填次层膜袋砂组:次层膜袋砂组包括两层以上的次层膜袋砂,次层膜袋砂组铺填时,自基层膜袋砂向预设水面标高逐层铺填次层膜袋砂,直至次层膜袋砂组达到预设水面标高;铺填顶层膜袋砂组:顶层膜袋砂组包括至少一层顶层膜袋砂,顶层膜袋砂铺填时,自次层膜袋砂组向预设高度逐层铺填顶层膜袋砂,直至顶层膜袋砂组达到预设高度;钢板桩施工:在基层膜袋砂、次层膜袋砂组和顶层膜袋砂组铺填完成后,在内涌侧沿河床宽度方向插打钢板桩,并使基层膜袋砂、次层膜袋砂组抵靠在钢板桩上。

由上可见,通过对河床进行修整,使得河床地基能够较为夯实,避免基层膜袋砂、次层膜袋砂及顶层膜袋砂出现明显不均匀沉降;而设置钢板桩,并使基层膜袋砂、次层膜袋砂组抵靠在钢板桩上则能够避免施工出的堰体出现严重滑移,进而保证围堰的稳定性及基坑施工时的安全性,同时进一步提高围堰的抗水防渗能力及强度。

一个优选的方案是,膜袋砂围堰施工方法还包括以下步骤:护坡施工:在钢板桩施工完成后,在对基层膜袋砂、次层膜袋砂组和顶层膜袋砂组的迎水面进行抛石处理。

由上可见,对施工出的堰体迎水面进行抛石处理,能够防止水流冲刷膜袋,对堰体起到保护作用;同时,先进行钢板桩施工再进行护坡施工能够避免膜袋砂被挤压而出现滑移。

进一步的方案是,膜袋砂围堰施工方法还包括以下步骤:设置位移观测系统:在护坡施工完成后,在次层膜袋砂组的顶部设置有第一位移标点和第二位移标点,第一位移标点位于钢板桩处,第二位移标点位于顶层膜袋砂组的底部处并位于顶层膜袋砂组的内涌侧;在顶层膜袋砂组的顶部设置有第三位移标点。

由上可见,设置位移观测系统能够使工作人员实时了解堰体的状态,以当堰体出现滑移时能够进行及时处理,进而保证施工安全。

另一个优选的方案是,膜袋砂围堰施工方法还包括以下步骤:边墙施工:在铺填基层膜袋砂之前,分别在河床两侧堤坝处各施工一组边墙,一组边墙分别与基层膜袋砂的一端、次层膜袋砂的一端和顶层膜袋砂的一端对接。

由上可见,设置边墙并使边墙分别与基层膜袋砂、次层膜袋砂和顶层膜袋砂进行对接,进而避免膜袋围堰施工时需要破环堤坝的结构,避免影响堤坝固有性能,同时能够适当简化施工手续以及节省施工成本。

进一步的方案是,铺填次层膜袋砂组的步骤还包括:在基层膜袋砂和次层膜袋砂之间铺设第一注浆管组,在相邻两层次层膜袋砂之间铺设第二注浆管组;铺填顶层膜袋砂组的步骤还包括:在次层膜袋砂和顶层膜袋砂之间铺设第三注浆管组,在相邻两层顶层膜袋砂之间铺设第四注浆管组;边墙施工的步骤还包括:在至少一组边墙处设置第五注浆管组,第五注浆管组分别与第一注浆管组、第二注浆管组、第三注浆管组和第四注浆管组对接。

由上可见,上述施工使得可通过个注浆管组向各层膜袋砂之间的缝隙泵送混凝土,以对膜袋砂的各层缝隙进行封堵,从而起到防止堰体出现滑移、提高堰体稳定性的作用。

另一个优选的方案是,铺填次层膜袋砂组的步骤还包括:在基层膜袋砂和次层膜袋砂之间铺设第一土工格栅,在相邻两层次层膜袋砂之间铺设第二土工格栅。

由上可见,铺设第一土工格栅和第二土工格栅能够更好的避免各层膜袋砂出现不均匀沉降,保证围堰的防渗效果以及受力和抗侵蚀能力。

另一个优选的方案是,基层膜袋砂的基层膜袋具有多条第一砂道,多条第一砂道沿河床宽度方向并列分布,第一砂道沿河床的水流方向延伸;次层膜袋砂的次层膜袋具有多条第二砂道,多条第二砂道沿水流方向并列分布,在河面上,第一砂道的投影与第二砂道的投影相交;顶层膜袋砂的顶层膜袋具有多条第三砂道,多条第三砂道沿水流方向并列分布,在河面上,多条第二砂道与多条第三砂道相间设置。

由上可见,上述施工能够大幅度降低膜袋砂的滑移幅度,保证堰体的整体稳定性和可靠性。

进一步的方案是,第一砂道设置有两个以上的第一吹填接口,基层膜袋砂的吹填高度为0.4米至1.2米;第二砂道设置有两个以上的第二吹填接口,次层膜袋砂的吹填高度为0.4米至1.2米;第三砂道设置有两个以上的第三吹填接口,顶层膜袋砂的吹填高度为0.4米至1.2米;在河面上,第一砂道的投影与第二砂道的投影相垂直。

由上可见,通过上述结构设计,使得各膜袋在进行砂土吹填时能够实现多点不同步吹填作业,进而更好的解决膜袋砂沉降不均匀的问题,尤其是便于基层膜袋砂进行找平,保证基层膜袋砂在水中平稳落底,达到并使堰体达到底部密实顶部较平整的效果。

更进一步的方案是,河床修整的步骤包括:河床清淤,河床清淤的深度为0.6米至1.2米;河底换填,换填层的厚度为0.6米至1.2米。

由上可见,河床清淤能够去除至少部分淤泥和/或软土,以提高河床地基的承载能力;而换填层则用于替代被清除的淤泥和/或软土,并进一步提高河床地基的承载能力,同时也保证堰体底部的标高。

更进一步的方案是,换填层为中粗砂层;和/或基层膜袋砂与换填层之间铺设有第三土工格栅。

由上可见,以中粗砂作为换填层能够保证河床地基具有足够的承载能力;而在基层膜袋砂与换填层之间铺设第三土工格栅则能够更好的防止基层膜袋砂出现沉降不均匀的问题,并进一步避免次层膜袋砂、顶层膜袋砂出现沉降不均匀的问题。

附图说明

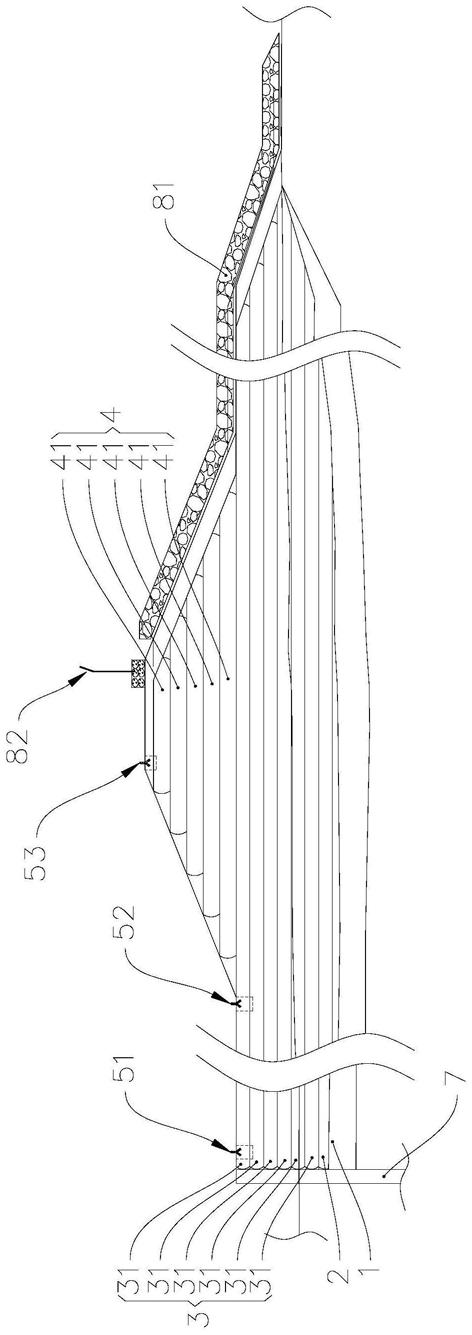

图1是本发明膜袋砂围堰施工方法实施例的第一剖视示意图。

图2是本发明膜袋砂围堰施工方法实施例的第二剖视示意图。

以下结合附图及实施例对本发明作进一步说明。

具体实施方式

膜袋砂围堰施工方法实施例

膜袋砂围堰施工方法主要包括测量放样步骤、河床清淤步骤、边墙施工步骤、铺填基层膜袋砂步骤、铺填次层膜袋砂组步骤、铺填顶层膜袋砂组步骤、钢板桩施工步骤、护坡施工步骤和设置位移观测系统步骤。

具体地,参照图1,在进行施工准备完成后,执行测量放样步骤,对施工现场进行测量、放样,并确定施工区域、施工环境、施工方案等等。

当完成测量放样步骤后,执行河床清淤步骤,对河床的地基进行清理、修整;河床清淤步骤包括河床清淤和河底换填。由于部分河床的地基主要为淤泥和/或软土,使得河床地基的承载能力较差,因此,在完成测量放样步骤后,根据确定的施工区域对河床的底部进行清淤,河床清淤主要是按设计挖除深度挖除河床底部的淤泥和/或软土,优选地,设计挖除深度为0.6米至1.2米。在挖除河床底部的部分或全部淤泥和/或软土后,采用中粗砂对河床底部进行换填,且换填深度优选等于设计挖除深度,即换填层1的厚度为0.6米至1.2米。如本实施例中,设计挖除深度、换填层1的厚度均为1米。在完成对河床底部的换点后,对换填层1进行整平处理。通过河床清淤步骤,使得河床的地基能够具有足够的承载能力,避免膜袋砂铺填时出现明显的不均匀沉降。

在执行河床清淤步骤之前、在执行河床清淤步骤之后或在执行河床清淤步骤的同时,执行边墙施工步骤。边墙施工步骤主要是分别在位于河床两侧堤坝9处各施工一组边墙6,使得边墙6能够分别与基层膜袋砂2的一端、次层膜袋砂组3的一端和顶层膜袋砂组4的一端对接。边墙6的设置使得膜袋砂围堰施工过程中无需破环既有的堤坝9,以简化膜袋砂围堰的施工的手续,并避免膜袋砂围堰拆除后需要对堤坝9进行修复的麻烦,再者,由于无需对堤坝9进行破坏,因此当膜袋砂围堰施工过程中及膜袋砂围堰拆除后,堤坝9的固有性能不会受到影响,保证了堤坝9及周边的安全。

结合图2,每组边墙6均包括防浪墙61、消浪平台62和贴坡式挡墙63,消浪平台62连接在防浪墙61和贴坡式挡墙63之间,且消浪平台62呈水平设置。在河床的深度方向上,防浪墙61位于贴坡式挡墙63的上方。其中,防浪墙61具有卷浪部611,且卷浪部611高于设计潮水位,以避免河床内的水顺着堰体冲上堤坝9。此外,在边墙6施工还包括在施工处的至少一组边墙6处预埋第五注浆管组。

当河床清淤步骤及边墙施工步骤完成后,进行铺填基层膜袋砂步骤。首先,在换填层1上方先铺设一层第三土工格栅,第三土工格栅能够适当的对换填层1的中粗砂进行限位,避免换填层1的中粗砂过度流失,同时,第三土工格栅还能够更好的防止基层膜袋砂2出现沉降不均匀的问题,并进一步避免次层膜袋砂组3、顶层膜袋砂组4出现沉降不均匀的问题。

接着,进行基层膜袋砂2的铺填。基层膜袋砂2具有基层膜袋,基层膜袋沿河床宽度方向延伸。基层膜袋上设置有多条第一砂道,多条第一砂道沿河床宽度方向并列分布,且第一砂道沿河床的水流方向延伸。其中,每条第一砂道上优选设置有两个以上的第一吹填口。例如,当一条第一砂道包括两个第一吹填口时,两个第一吹填口可沿第一砂道的延伸方向分布;又例如,当一条第一砂道包括四个第一吹填口时,可将四个第一吹填口划分成两组第一填口组,且两组第一填口组沿河床的水流方向分布,此外,每组第一填口组包括两个沿河床宽度方向分布的第一吹填口,再者,在河床宽度方向上,多个第一吹填口等间距分布。需要说明的是,每条第一砂道上的第一吹填口的数量可以相等或不相等,且每条第一砂道的第一吹填口、第一砂道的数量,相邻两个第一吹填口之间的间距等均可根据实际设计要求进行相适应的修改,故在此不进行一一举例说明。

优选地,基层膜袋砂2的吹填高度为0.4米至1.2米,此外,基层膜袋砂2在设置时需要考虑一定的拱值,以消除后期沉降带来的影响,如在本实施例中,基层膜袋砂2的吹填高度为1米,预设沉降量为0.2米。

再者,由于基层膜袋砂2较大,因此通过在基层膜袋上设置多个第一吹填口,使得在对基层膜袋进行吹填时,可以通过对多个第一吹填口进行不同步吹填作业,例如,在初始吹填时先同步进行基层膜袋吹填找平,便于基层膜袋在水中平稳落底,然后采用先两端后中间,先四周后腹部的原则,进行多向不同步吹填作业,从而达到基层膜袋砂2底部密实顶部较平整的效果,进而更好的解决基层膜袋砂2沉降不均匀的问题。

当完成基层膜袋砂2的铺填后,执行铺填次层膜袋砂组步骤。首先,在基层膜袋砂2上铺设第一土工格栅,以避免基层膜袋砂2和/或铺设后的次层膜袋砂31出现沉降不均匀的问题,此外,还在第一土工格栅上方或下方铺设第一注浆管组,并使第一注浆管组与第五注浆管组对接。其中,第一注浆管组优选包括3根至4根第一注浆管,第一注浆管沿河床宽度方向延伸,且第一注浆管的内径优选为25毫米至50毫米。第一注浆管上设置有多个第一注浆孔,多个第一注浆孔沿第一注浆管的延伸方向等间距分布,且相邻两个第一注浆孔之间的间距优选为20毫米。

接着,进行次层膜袋砂组3的铺填。次层膜袋砂组3包括两层以上的次层膜袋砂31,次层膜袋砂31具有次层膜袋,次层膜袋沿河床宽度方向延伸。次层膜袋上设置有多条第二砂道,多条第二砂道沿河床的水流方向并列分布,且第二砂道沿河床宽度方向延伸,使得在河面上,第一砂道的投影与第二砂道的投影垂直相交。第二砂道上优选设置有两个以上的第二吹填口,两个以上的第二吹填口沿第二砂道的延伸方向等间距分布。

在进行次层膜袋砂组3铺填时,自基层膜袋砂2向预设水面标高逐层铺填次层膜袋砂31,直至次层膜袋砂组3达到预设水面标高,且在次层膜袋砂组3铺填过程中,在相邻两层次层膜袋砂31之间铺设第二土工格栅和第二注浆管组,第二注浆管组可在第二土工格栅的上方或下方。第二土工格栅能够避免铺设后的次层膜袋砂31出现沉降不均匀的问题。第二注浆管组与第五注浆管组对接,其中,第二注浆管组优选包括3根至4根第二注浆管,第二注浆管沿河床宽度方向延伸,且第二注浆管的内径优选为25毫米至50毫米。第二注浆管上设置有多个第二注浆孔,多个第二注浆孔沿第二注浆管的延伸方向等间距分布,且相邻两个第二注浆孔之间的间距优选为20毫米。

优选地,次层膜袋砂31的吹填高度为0.4米至1.2米,此外,次层膜袋砂31在设置时需要考虑一定的拱值,以消除后期沉降带来的影响,如在本实施例中,次层膜袋砂31的吹填高度为1米,预设沉降量为0.2米。此外,每层次层膜袋在进行砂土吹填时,可以通过对多个第二吹填口进行不同步吹填作业,以使得每层次层膜袋砂31能够进行均匀沉降,进而保证每层次层膜袋砂31的平整性。

当完成次层膜袋砂组3的铺填后,执行铺填顶层膜袋砂组步骤。首先,在次层膜袋砂组3的最上方一层次层膜袋砂31上铺设第二土工格栅,以避免次层膜袋砂31和/或铺设后的顶层膜袋砂41出现沉降不均匀的问题,此外,还在第二土工格栅上方或下方铺设第三注浆管组,并使第三注浆管组与第五注浆管组对接。其中,第三注浆管组优选包括3根至4根第三注浆管,第三注浆管沿河床宽度方向延伸,且第三注浆管的内径优选为25毫米至50毫米。第三注浆管上设置有多个第三注浆孔,多个第三注浆孔沿第三注浆管的延伸方向等间距分布,且相邻两个第三注浆孔之间的间距优选为20毫米。

接着,进行顶层膜袋砂组4的铺填。顶层膜袋砂组4包括至少一层的顶层膜袋砂41,如本实施例中,顶层膜袋砂41的数量为5层。顶层膜袋砂41具有顶层膜袋,顶层膜袋沿河床宽度方向延伸。顶层膜袋上设置有多条第三砂道,多条第三砂道沿河床的水流方向并列分布,且第三砂道沿河床宽度方向延伸。此外,在河面上,多条第二砂道与多条第三砂道相间设置。第三砂道上优选设置有两个以上的第三吹填口,两个以上的第三吹填口沿第三砂道的延伸方向等间距分布。

在顶层次层膜袋砂组3铺填时,自次层膜袋砂31向预设高度逐层铺填顶层膜袋砂41,直至顶层膜袋砂组4达到预设高度。其中,在顶层膜袋砂组4铺填过程中,可在相邻两层顶层膜袋砂41之间铺设第四土工格栅和第四注浆管组,第四注浆管组可在第四土工格栅的上方或下方。第四土工格栅能够避免铺设后的顶层膜袋砂41出现沉降不均匀的问题。第四注浆管组与第五注浆管组对接,其中,第四注浆管组优选包括3根至4根第四注浆管,第四注浆管沿河床宽度方向延伸,且第四注浆管的内径优选为25毫米至50毫米。第四注浆管上设置有多个第四注浆孔,多个第四注浆孔沿第四注浆管的延伸方向等间距分布,且相邻两个第四注浆孔之间的间距优选为20毫米。需要说明的是,在其他实施例中,可不设置第四土工格栅和/或第四注浆管。

优选地,顶层膜袋砂41的吹填高度为0.4米至1.2米,此外,顶层膜袋砂41在设置时需要考虑一定的拱值,以消除后期沉降带来的影响,如在本实施例中,顶层膜袋砂41的吹填高度为1米,预设沉降量为0.2米。此外,每层顶层膜袋在进行砂土吹填时,可以通过对多个第三吹填口进行不同步吹填作业,以保证每层顶层膜袋砂41的平整性。

其中,在进行各层膜袋砂铺填施工时,使基层膜袋砂2的两端分别与两组边墙6的贴坡式挡墙63对接,使至少部分次层膜袋砂31的两端分别与两组边墙6的贴坡式挡墙63对接,使顶层膜袋砂41的两端分别与两组边墙6的防浪墙61对接。再者,在每层膜袋砂铺填完成后,可通过相应的注浆管对相邻两侧膜袋砂的缝隙进行注浆处理,以避免相邻两层膜袋砂出现滑移;或在所有膜袋砂铺填完成后,再对各层膜袋砂之间的间隙进行注浆处理;或当钢板桩7施工完成后,再对各层膜袋砂之间的间隙进行注浆处理。

优选地,第一土工格栅、第二土工格栅、第三土工格栅和第四土工格栅均为双向土工格栅,且抗拉强度为50kn/m。此外,需要说明的是,每层膜袋在完成吹填作业后,当即拆除吹砂套管与吹填口的对接,而若在吹砂套管拆除后且进行新一层膜袋砂铺填施工前,位于最顶层的膜袋砂出现沉降不均匀时,可采用以下两种方式进行填平:第一种,在膜袋凹陷处合适位置开设新的吹填口,并重新通过该吹填口进行砂土补吹,以使该凹陷处被填平,随后,重新缝合该吹填口;第二种,在凹陷处采用小沙袋进行填平处理。

当完成顶层膜袋砂组4的铺填后,执行钢板桩施工步骤。具体地,在基层膜袋砂2、次层膜袋砂组3和顶层膜袋砂组4铺填完成后,在内涌侧沿河床宽度方向插打钢板桩7,并使基层膜袋砂2、次层膜袋砂组3抵靠在所述钢板桩7上。钢板桩7的设置能够避免施工出的堰体出现严重滑移,进而保证围堰的稳定性及基坑施工时的安全性,同时进一步提高围堰的抗水防渗能力及强度。优选地,钢板桩7采用拉森钢板桩。其中,钢板桩7的长度可根据施工要求进行选择,如在本实施例中,钢板桩7的长度为18米,且钢板桩7的顶部与次层膜袋砂组3的顶部大致齐平。

当完成钢板桩7施工后,执行护坡施工步骤,具体地,在钢板桩7施工完成后,在对基层膜袋砂2、次层膜袋砂组3和顶层膜袋砂组4的迎水面进行抛石处理。通过对施工出的堰体迎水面进行抛石处理,能够防止水流冲刷膜袋,对堰体起到保护作用;同时,先进行钢板桩7施工再进行护坡施工能够避免膜袋砂被挤压而出现滑移。优选地,护坡施工时,先在基层膜袋砂2、次层膜袋砂组3和顶层膜袋砂组4的迎水面铺设一层复合土工膜,复合土工膜的质量为800克每平方,而基层膜袋砂2、次层膜袋砂组3和顶层膜袋砂组4的迎水面处存在的高度差可采用小袋砂土进行充填;接着,在复合土工膜上方铺设一层100毫米厚的中粗砂垫层;最后,在中粗砂垫层上方铺设一层600毫米厚的块石81。进一步地,可在顶层膜袋砂组4的顶部设置铁丝网护栏82。

当完成护坡施工后,执行设置位移观测系统步骤。具体地,在护坡施工完成后,在次层膜袋砂组3的顶部设置有第一位移标点51和第二位移标点52,第一位移标点51位于钢板桩7处,第二位移标点52位于顶层膜袋砂组4的底部处并位于顶层膜袋砂组4的内涌侧;此外,在顶层膜袋砂组4的顶部设置有第三位移标点53。其中,第一位移标点51、第二位移标点52和第三位仪标点的数量可根据要求进行相适应的调整,例如:当第一位移标点51的数量为两个以上时,使两个以上的第一位移标点51沿钢板桩7的分布方向分布;当第二位移标点52的数量为两个以上时,使两个以上的第二位移标点52沿次层膜袋的延伸方向分布;当第三位移标点53的数量为两个以上时,使两个以上的第三位移标点53沿顶层膜袋的延伸方向分布。设置位移观测系统能够使工作人员实时了解堰体的状态,以当堰体出现滑移时能够进行及时处理,进而保证施工安全。优选地,位移观测系统还包括内应力检测计,内应力检测计用于检测钢板桩7的内应力,以实时了解钢板桩7的受力情况。

综上可见,本发明提供的膜袋砂围堰施工方法能够有效避免各层膜袋砂出现沉降不均匀,防止堰体后期出现严重滑移,同时在施工过程中还无需破坏既有建筑结构物(如堤坝),保证既有建筑结构物的固有性能,还能够简化施工手续并节省施工成本。

最后需要强调的是,以上所述仅为本发明的优选实施例,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种变化和更改,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!