一种深大基坑与浅埋隧道复杂交叉条件下的施工方法与流程

1.本发明涉及隧道施工技术领域,特别是涉及一种深大基坑与浅埋隧道复杂交叉条件下的施工方法。

背景技术:

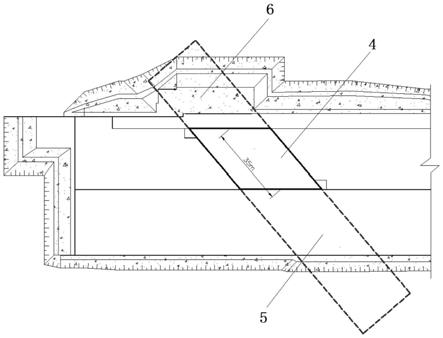

2.在国内,全面发展地下交通网络已成为现状大趋势,城区多发公路、轨道同时修建,对于无较大建构筑物影响的新区建设,修建轨道交通车站多采用明挖法,同时针对城市未来交通建设需要同步进行暗挖下穿道修建,形成“上明下暗”的“坑中坑、坑中隧”等大型复杂上下层交叉结构施工作业。目前国内外交叉结构均遵循“先下后上、流水作业”等理念施工,公轨共建的复杂交叉结构设计与施工相对比较传统,轨道与市政专业间以不同的出发点开展设计和施工,两专业间设计方案对接上存在不足,方案叠加存在投资浪费,施工时序上先后制约造成施工周期长,市政道路如按常规工筹需在轨道完成后再行施工,涉及轨道控保作业,安全隐患显著。

3.如图1所示的第二下穿道明挖段结构,其中明挖段4的长度为35m,结构形状为平行四边形。该明挖段4长度过短,无法充分满足两端的大里程暗挖段5和小里程暗挖段6的施工场地布置条件;二次衬砌多为钢筋混泥土结构,其整体结构平面多呈矩形,平行四边形无法施做完整的二次衬砌,很难满足上部地下车站主体(三层多跨)的受力要求;而且暗挖段较长严重拖延总体工期进度。

技术实现要素:

4.为了解决上述技术问题,本发明旨在提供一种深大基坑与浅埋隧道复杂交叉条件下的施工方法,该施工方法既能保证施工安全和质量,又能解决复杂交叉结构“上明下暗”的“坑中坑、坑中隧”施工造成的工期进展缓慢、成本居高不下的问题。

5.为了实现上述目的,本发明提出了一种深大基坑与浅埋隧道复杂交叉条件下的施工方法,该施工包含地下车站主体、与地下车站主体斜交或平行的第一下穿道、与地下车站主体和第一下穿道交叉且位于整体交叉结构最下方的第二下穿道的修建,且第一下穿道的底部高于地下车站主体的底部,包括以下步骤:

6.步骤一、将地下车站主体分为修建时受第二下穿道影响的未施工段和不受第二下穿道影响的已施工段,并完成已施工段的修建;

7.步骤二、第二下穿道为双连拱结构,将第二下穿道分为与地下车站主体交叉的明挖段、位于明挖段前端的大里程暗挖段、位于明挖段后端的小里程暗挖段,明挖段沿着延伸方向设计为矩形,明挖段除包括与地下车站主体叠合的平行四边形部分外,还包括前后两端的三角形区域;

8.步骤三、进行明挖段开挖;分别在已施工的地下车站主体底部和第一下穿道底部设置一号人字坡和二号人字坡,一号人字坡连接明挖段和地下车站主体,二号人字坡连接地下车站主体和第一下穿道,一号人字坡通过二号人字坡与地下已有的初始出渣通道相连

作为第二下穿道的出渣通道;

9.步骤四、待明挖段见底后,及时组织施做明挖段的仰拱及二次衬砌,并在满足明挖段二次衬砌施工的基础条件下,进行大里程暗挖段和小里程暗挖段同步开挖;

10.步骤五、待明挖段二次衬砌施工至一号人字坡所在位置后,将一号人字坡分为受明挖段影响段和不受明挖段影响段,破除受明挖段影响段,其断头处改为平坡并留置长臂挖机转渣平台,继续提供出渣作用,其余材料运输通过塔吊及汽车吊进行;

11.步骤六、待明挖段二次衬砌完成后,破除一号人字坡的不受明挖段影响段和二号人字坡,进行明挖段顶部片石混凝土回填,并在明挖段前端的三角形区域预留孔洞作为竖井提升口,回填前在预留孔洞四周施做回填挡墙;两暗挖段单洞洞身开挖完成后,在大里程暗挖段端头开挖转换导洞;

12.步骤七、待明挖段二次衬砌及回填施工完成且强度达到要求后,及时施做地下车站主体的未施工段;同时通过预留的竖井提升口继续施做两暗挖段仰拱及二次衬砌,通过提前留置的转换导洞作为双连拱第二下穿道的转换运输通道;

13.步骤八、根据现场实际情况错峰施工,两暗挖段仰拱、二次衬砌以及附属水沟、路面与地下车站主体同步施工至全部完成,两暗挖段仰拱、二次衬砌完成后对竖井提升口进行片石混凝土回填。

14.上述方案中:所述明挖段二次衬砌与两暗挖段的初期支护同时完成施工。有利于保证两暗挖段出渣方便,一号人字坡破除前,两暗挖段通过一号人字坡、二号人字坡、初始出渣通道作为运输路线出渣;在一号人字坡受明挖段影响段破除后,明挖段二次衬砌完成前,该时间段内两暗挖段还可通过留置的长臂挖机转渣平台出渣;而两暗挖段在初期支护完成后,不会再产生挖掘渣土。

15.上述方案中:所述一号人字坡的坡度≤13%,所述二号人字坡的坡度≤10%。人字坡作为出渣通道,需要坡度较缓,方便运输车辆通行。

16.上述方案中:所述竖井提升口的尺寸为8m*8m,转换导洞的尺寸为5m*5m。竖井提升口的尺寸需可供一些材料或机械设备通过,转换导洞的尺寸需可供运输车通过。

17.上述方案中:所述地下车站主体为三层多跨结构,所述第一下穿道为双层双跨结构。

18.本发明的有益效果是:1、增加了明挖段的长度,为两端暗挖段施工提供了场地,缩短了暗挖段的长度,有利于节约项目投资并降低总体施工工期;2、明挖段的结构形状从平行四边形调整为矩形,明挖段能施做完整的二次衬砌,可满足上部地下车站主体的受力要求;3、通过增设一号人字坡和二号人字坡将底部高度不同的第二下穿道、地下车站主体和第一下穿道连接起来,最后二号人字坡再与地下已有的初始出渣通道相连,为第二下穿道提供了完整的出渣通道,满足大量渣土运输条件,加快了前期施工进度;4、通过提前施做明挖段的二次衬砌,最大程度地提前了地下车站主体的施做时间,同时已施做的二次衬砌对明挖段基坑四侧提供了稳定支撑,降低了因暗挖段爆破对边坡稳定性产生的安全隐患;5、在明挖段前端的三角形区域预留竖井提升口,通过竖井提升口可继续施做两暗挖段仰拱及二次衬砌,以及在大里程暗挖端头开挖转换导洞作转换运输通道,创造了上层地下车站主体与下层暗挖段同步施工的条件;6、在保障安全、质量的前提下,降低了总体的施工工期,针对同条件施工工期可提前约20%。

附图说明

19.图1是第二下穿道明挖段结构调整前布置图。

20.图2是第二下穿道明挖段结构调整后布置图。

21.图3是本发明的断面布置图。

22.图4是本发明中的交叉结构详细布置图。

具体实施方式

23.如图2

‑

4所示,一种深大基坑与浅埋隧道复杂交叉条件下的施工方法,该施工包含地下车站主体1(三层多跨)、与地下车站主体1斜交或平行的第一下穿道2(双层双跨)、与地下车站主体1和第一下穿道2交叉且位于整体交叉结构最下方的第二下穿道3(双连拱)的修建,且第一下穿道2的底部高于地下车站主体1的底部,包括以下步骤:

24.步骤一、将地下车站主体1分为修建时受第二下穿道3影响的未施工段102和不受第二下穿道3影响的已施工段101,并完成已施工段101的修建;

25.步骤二、将第二下穿道3分为与地下车站主体1交叉的明挖段4、位于明挖段4前端的大里程暗挖段5、位于明挖段4后端的小里程暗挖段6,明挖段4沿着延伸方向设计为矩形,明挖段4除包括与地下车站主体1叠合的平行四边形部分外,还包括前后两端的三角形区域4a;

26.步骤三、进行明挖段4开挖;分别在已施工的地下车站主体1底部和第一下穿道2底部设置一号人字坡7和二号人字坡8,一号人字坡7连接明挖段4和地下车站主体1,二号人字坡8连接地下车站主体1和第一下穿道2,一号人字坡7通过二号人字坡8与地下已有的初始出渣通道11相连作为第二下穿道3的出渣通道;

27.步骤四、待明挖段4见底后,及时组织施做明挖段4的仰拱及二次衬砌,并在满足明挖段4二次衬砌施工的基础条件下,进行大里程暗挖段5和小里程暗挖段6同步开挖;

28.步骤五、待明挖段4二次衬砌施工至一号人字坡7所在位置后,将一号人字坡7分为受明挖段影响段和不受明挖段影响段,破除受明挖段影响段,其断头处改为平坡并留置长臂挖机转渣平台,继续提供出渣作用,其余材料运输通过塔吊及汽车吊进行;

29.步骤六、待明挖段4二次衬砌完成后,破除一号人字坡7不受明挖段影响段和二号人字坡8,进行明挖段4顶部片石混凝土回填,并在明挖段4前端的三角形区域4a预留孔洞作为竖井提升口9,回填前在预留孔洞四周施做回填挡墙;两暗挖段单洞洞身开挖完成后,在大里程暗挖段5端头开挖转换导洞10;

30.步骤七、待明挖段4二次衬砌及回填施工完成且强度达到要求后,及时施做地下车站主体1的未施工段102;同时通过预留的竖井提升口9继续施做两暗挖段仰拱及二次衬砌,通过提前留置的转换导洞10作为双连拱第二下穿道3的转换运输通道;

31.步骤八、根据现场实际情况错峰施工,两暗挖段仰拱、二次衬砌以及附属水沟、路面与地下车站主体1同步施工至全部完成,两暗挖段仰拱、二次衬砌完成后对竖井提升口9进行片石混凝土回填。

32.最好是,明挖段4二次衬砌与两暗挖段的初期支护同时完成施工。有利于保证两暗挖段出渣方便,一号人字坡7破除前,两暗挖段通过一号人字坡7、二号人字坡8、初始出渣通道11作为运输路线出渣;在一号人字坡7的受明挖段影响段破除后,明挖段4二次衬砌完成

前,该时间段内两暗挖段还可通过留置的长臂挖机转渣平台出渣;而两暗挖段在初期支护完成后,不会再产生挖掘渣土。

33.最好是,一号人字坡7的坡度≤13%,二号人字坡8的坡度≤10%。人字坡作为出渣通道,需要坡度较缓,方便运输车辆通行。

34.最好是,竖井提升口9的尺寸为8m*8m,转换导洞10的尺寸为5m*5m。竖井提升口9的尺寸需可供一些材料或机械设备通过,转换导洞10的尺寸需可供运输车通过。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1