一种松散地层隧道洞口斜坡防护结构及设计方法与流程

1.本发明涉及隧道工程领域,特别是一种松散地层隧道洞口斜坡防护结构及设计方法。

背景技术:

2.在山区铁路、公路工程中,不可避免的遇到隧道从松散地层的斜坡进洞,此类松散地层的隧道洞口斜坡稳定性差,滑面剪出口多,在隧道进洞开挖时,由于卸荷松动效应,极易发生洞顶边坡垮塌、隧道坍顶事故,传统的防护措施一般为满坡面设置锚索结合隧道超前支护,这种防护方法不仅防护量大,生态破坏较严重,并且由于锚索和隧道洞身一般存在一定的夹角,如果锚索锚固段距离隧道过近,隧道开挖过后的卸荷松动会造成锚索松弛,甚至失效,如果锚索距离隧道过远,洞顶又会存在一定的加固盲区,加固可靠性较差,故此类洞口边坡在施工及运营期间的事故和病害层出不穷,因此,急需一种有效的加固系统,以有效解决松散地层隧道洞口斜坡的变形及稳定性问题。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于:针对现有技术存在的松散地层隧道洞口斜坡防护采用满坡面设置锚索结合隧道超前支护进行加固防护,而锚索和隧道洞身一般存在一定的夹角,锚索锚固段距离隧道过近,隧道开挖过后的卸荷松动会造成锚索松弛,甚至失效,锚固段距离隧道过远,加固可靠性较差的问题,提供一种松散地层隧道洞口斜坡防护结构及设计方法。

4.为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:

5.一种松散地层隧道洞口斜坡防护结构,包括:

6.竖向预加固桩,设置于隧道洞门两侧,所述竖向预加固桩伸入稳定山体;

7.圈梁,设置于所述隧道洞门顶部,并刚性连接于所述竖向预加固桩;

8.若干水平加固桩,设置于所述隧道洞顶,所述水平加固桩从松散层坡面水平伸入稳定山体;

9.若干组预应力锚索,设置于所述水平加固桩之上,每组所述预应力锚索包括若干根,相邻两组所述预应力锚索竖向间隔设置;

10.其中,最下一组所述预应力锚索中最底排锚索的锚固段端部距所述隧道顶部边界最小距离d不小于所述隧道洞径。

11.采用本发明所述的一种松散地层隧道洞口斜坡防护结构,通过设置所述预应力锚索对所述隧道洞顶斜坡进行整体稳定,所述预应力锚索采用分级加固的方法,解决了松散地层斜坡的滑面多剪出口多的问题,同时可以节约防护工程,减小对生态的破坏;所述竖向预加固桩同时对所述隧道洞口底部纵向和横向滑面进行整体稳定,所述水平加固桩和所述圈梁形成的冠状体和两侧的所述竖向预加固桩连接,共同抵抗所述隧道顶部的下滑力,极大提高了加固的可靠性;最底排所述预应力锚索的锚固段端部距所述隧道顶部具有安全距离d,且期间地层通过所述水平加固桩进行加固,结合所述圈梁和所述竖向预加固桩对所述

水平加固桩区域的支承,所述隧道开挖时不影响锚固力,既解决了斜坡的整体稳定,又解决了传统加固措施在所述隧道顶浅埋区的加固盲区问题,避免隧道洞口浅埋段的施工及运营期间的坍顶、垮塌。

12.优选地,每组所述预应力锚索呈矩形阵列设置,所述水平加固桩呈矩形阵列设置。

13.优选地,所述竖向预加固桩和所述圈梁均为钢筋混凝土构件。

14.优选地,所述圈梁呈半拱形状。

15.优选地,所述水平加固桩为钢管桩。

16.进一步优选地,所述钢管桩内设有钢筋束增强体和水泥注浆体。

17.优选地,最下一组所述预应力锚索和所述水平加固桩两侧的布置边界线和所述隧道开挖底的连线与水平方向呈夹角α,且α不大于所述隧道洞门两侧岩土体的破裂角。

18.本发明还提供了一种松散地层隧道洞口斜坡防护结构的设计方法,用于设计如以上任一项所述的松散地层隧道洞口斜坡防护结构,该方法包括以下步骤:

19.s1、确定坡面预应力锚索的布置;

20.根据斜坡稳定性计算分析,将斜坡从上至下分级,使第1级的下滑力n1能被第一组所述预应力锚索承担,然后间隔距离s设置第二组所述预应力锚索,使第二组所述预应力锚索能承担下滑力n

2-n1,以此类推,直至所述隧道洞顶最下一组所述预应力锚索能承担下滑力n

i-n

i-1

,最下一组所述预应力锚索中最底排锚索的锚固段端部距隧道边界最小距离d不小于所述隧道洞径;

21.s2、确定所述竖向预加固桩的受力及尺寸;

22.根据所述隧道洞门尺寸,确定所述竖向预加固桩的横向间距l,单根所述竖向预加固桩推力为n=l

×

(n

i+1-ni)

÷

2,然后确定所述竖向预加固桩的桩截面、锚固长度;

23.s3、确定所述圈梁的受力及尺寸;

24.所述圈梁将所述竖向预加固桩桩间的下滑力传递到所述竖向预加固桩上,所述圈梁上所受的力按均布荷载q=l

×

(n

i-n

i-1

)

÷

h计算,其中h为所述圈梁计算高度,所述圈梁按两端为固定约束的梁进行设计计算,即最大弯矩m=(q

×

l2)/12,最大剪力q=(q

×

l)/2;

25.s4、确定所述水平加固桩的受力及分布;

26.第i滑面的滑坡出口剩余下滑为n

i-n

i-1

,分解为水平方向的拉力n

ix

和竖向力n

iy

,其中n

ix

=(n

i-n

i-1

)cosβ,n

iy

=(n

i-n

i-1

)sinβ,β为第i滑面下滑力与水平方向的夹角,单根所述水平加固桩的受拉力p

x

=n

ix

×a÷

b,受竖向的剪力为py=n

iy

×a÷

b,其中a为所述水平加固桩的水平间距,b为所述水平加固桩的纵向排数,计算所述水平加固桩的锚固长度,如果计算出需要的锚固长度过长,或者单根抗拔力不满足要求,则减小所述水平加固桩的水平间距a和/或增加所述水平加固桩纵向排数b。

27.采用本发明所述的一种松散地层隧道洞口斜坡防护结构的设计方法,能够针对斜坡的若干滑面及对应的下滑力制定准确的锚固措施,在所述隧道洞口设置的所述水平加固桩、所述竖向预加固桩和所述圈梁共同抵抗所述隧道顶部的下滑力,极大提高了加固的可靠性;确定了所述预应力锚索的锚固段端部距所述隧道顶部具有安全距离d,且期间地层通过所述水平加固桩进行加固,结合所述圈梁和所述竖向预加固桩对所述水平加固桩区域的支承,为设计施工提供依据。

28.优选地,所述步骤s1中,所述预应力锚索的轴向拉力、锚固长度、间距根据《铁路路

基支挡结构设计规范》进行计算。

29.优选地,所述步骤s1中,每组所述预应力锚索包括3~5排。

30.优选地,所述步骤s2中,根据所述隧道洞门尺寸,确定所述竖向预加固桩内侧距所述隧道边缘净距。

31.优选地,所述步骤s2中,根据《铁路路基支挡结构设计规范》计算所述竖向预加固桩的桩截面、锚固长度。

32.优选地,所述步骤s2中,所述竖向预加固桩为钢筋混凝土预加固桩,根据《混凝土结构设计规范》进行配筋。

33.优选地,所述步骤s3中,所述圈梁为钢筋混凝土圈梁,根据《混凝土结构设计规范》进行配筋。

34.优选地,所述步骤s4中,参考《铁路路基支挡结构设计规范》中的锚杆、抗滑桩计算所述水平加固桩的锚固长度。

35.综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:

36.1、本发明所述的一种松散地层隧道洞口斜坡防护结构,通过设置所述预应力锚索对所述隧道洞顶斜坡进行整体稳定,所述预应力锚索采用分级加固的方法,解决了松散地层斜坡的滑面多剪出口多的问题,同时可以节约防护工程,减小对生态的破坏;所述竖向预加固桩同时对所述隧道洞口底部纵向和横向滑面进行整体稳定,所述水平加固桩和所述圈梁形成的冠状体和两侧的所述竖向预加固桩连接,共同抵抗所述隧道顶部的下滑力,极大提高了加固的可靠性;所述预应力锚索的锚固段端部距所述隧道顶部具有安全距离d,且期间地层通过所述水平加固桩进行加固,结合所述圈梁和所述竖向预加固桩对所述水平加固桩区域的支承,所述隧道开挖时不影响锚固力,既解决了斜坡的整体稳定,又解决了传统加固措施在所述隧道顶浅埋区的加固盲区问题,避免隧道洞口浅埋段的施工及运营期间的坍顶、垮塌;

37.2、本发明所述的一种松散地层隧道洞口斜坡防护结构的设计方法,能够针对斜坡的若干滑面及对应的下滑力制定准确的锚固措施,在所述隧道洞口设置的所述水平加固桩、所述竖向预加固桩和所述圈梁共同抵抗所述隧道顶部的下滑力,极大提高了加固的可靠性;确定了所述预应力锚索的锚固段端部距所述隧道顶部具有安全距离d,且期间地层通过所述水平加固桩进行加固,结合所述圈梁和所述竖向预加固桩对所述水平加固桩区域的支承,为设计施工提供依据。

附图说明

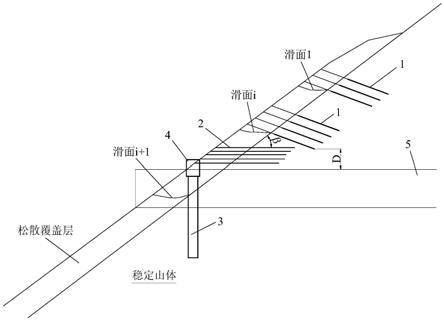

38.图1为松散地层隧道洞口斜坡防护结构的纵断面示意图;

39.图2为松散地层隧道洞口斜坡防护结构的正面示意图。

40.图中标记:1-预应力锚索,2-水平加固桩,3-竖向预加固桩,4-圈梁,5-隧道。

具体实施方式

41.下面结合附图,对本发明作详细的说明。

42.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不

用于限定本发明。

43.实施例1

44.如图1和图2所示,本发明所述的一种松散地层隧道洞口斜坡防护结构,包括预应力锚索1、水平加固桩2、竖向预加固桩3和圈梁4。

45.所述竖向预加固桩3设置于隧道5洞门两侧,所述竖向预加固桩3伸入稳定山体,所述竖向预加固桩3为钢筋混凝土预加固桩。

46.所述圈梁4设置于所述隧道5洞门顶部,所述圈梁4呈半拱形状并刚性连接于所述竖向预加固桩3,所述圈梁4均为钢筋混凝土圈梁。

47.所述水平加固桩2包括若干根,设置于所述隧道5洞顶,所述水平加固桩2从松散层坡面水平伸入稳定山体,所述水平加固桩2为钢管桩,采用直径159mm的不锈钢管制作,其内设有钢筋束增强体和水泥注浆体,所述水平加固桩2呈矩形阵列设置。

48.所述预应力锚索1包括若干组,设置于所述水平加固桩2之上,每组所述预应力锚索1包括若干根,相邻两组所述预应力锚索1竖向间隔s设置,每组所述预应力锚索1呈矩形阵列设置,最下一组所述预应力锚索1中最底排锚索的锚固段端部距所述隧道5顶部边界最小距离d不小于所述隧道5洞径。

49.其中,最下一组所述预应力锚索1和所述水平加固桩2两侧的布置边界线和所述隧道5开挖底的连线与水平方向呈夹角α,且α不大于所述隧道5洞门两侧岩土体的破裂角。

50.本实施例所述的一种松散地层隧道洞口斜坡防护结构,通过设置所述预应力锚索1对所述隧道5洞顶斜坡进行整体稳定,所述预应力锚索1采用分级加固的方法,解决了松散地层斜坡的滑面多剪出口多的问题,同时可以节约防护工程,减小对生态的破坏;所述竖向预加固桩3同时对所述隧道5洞口底部纵向和横向滑面进行整体稳定,所述水平加固桩2和所述圈梁4形成的冠状体和两侧的所述竖向预加固桩3连接,共同抵抗所述隧道5顶部的下滑力,极大提高了加固的可靠性;最底排所述预应力锚索1的锚固段端部距所述隧道5顶部具有安全距离d,且期间地层通过所述水平加固桩2进行加固,结合所述圈梁4和所述竖向预加固桩3对所述水平加固桩2区域的支承,所述隧道5开挖时不影响锚固力,既解决了斜坡的整体稳定,又解决了传统加固措施在所述隧道5顶浅埋区的加固盲区问题,避免隧道洞口浅埋段的施工及运营期间的坍顶、垮塌。

51.实施例2

52.如图1和图2所示,本发明所述的一种松散地层隧道洞口斜坡防护结构的设计方法,用于设计如实施例1所述的松散地层隧道洞口斜坡防护结构,该方法包括以下步骤:

53.s1、确定坡面预应力锚索的布置;

54.如图1所示,根据斜坡稳定性计算分析,可将斜坡从上至下分级,使第1级的下滑力n1能被第一组(每组3~5排)所述预应力锚索1承担,所述预应力锚索1的轴向拉力、锚固长度、间距等可根据《铁路路基支挡结构设计规范》进行计算,然后间隔距离s设置第二组所述预应力锚索1,使第二组所述预应力锚索1能承担下滑力n

2-n1,以此类推,直至所述隧道5洞顶最下一组所述预应力锚索1能承担下滑力n

i-n

i-1

,最下一组所述预应力锚索1中最底排锚索的锚固段端部距隧道边界最小距离d不小于所述隧道5洞径。

55.s2、确定所述竖向预加固桩3的受力及尺寸;

56.如图2所示,所述竖向预加固桩3为钢筋混凝土预加固桩,根据所述隧道5洞门尺

寸,所述竖向预加固桩3内侧距所述隧道5边缘净距取0.5m,确定所述竖向预加固桩3的横向间距l,单根所述竖向预加固桩3推力为n=l

×

(n

i+1-ni)

÷

2,然后可根据《铁路路基支挡结构设计规范》计算桩截面、锚固长度,根据《混凝土结构设计规范》进行配筋。

57.s3、确定所述圈梁4的受力及尺寸;

58.如图2所示,所述圈梁4为钢筋混凝土圈梁,由于所述圈梁4的作用主要是将所述竖向预加固桩3桩间的下滑力传递到所述竖向预加固桩3上,故所述圈梁4上所受的力可按均布荷载q=l

×

(n

i-n

i-1

)

÷

h计算,其中h为所述圈梁4计算高度,所述圈梁4可按两端为固定约束的梁进行设计计算,即最大弯矩m=(q

×

l2)/12,最大剪力q=(q

×

l)/2,并根据《混凝土结构设计规范》进行配筋。

59.s4、确定所述水平加固桩2的受力及分布;

60.如图1所示,所述水平加固桩2为水平微型钢管桩,第i滑面的滑坡出口剩余下滑为n

i-n

i-1

,可分解为水平方向的拉力n

ix

和竖向力n

iy

,其中n

ix

=(n

i-n

i-1

)cosβ,n

iy

=(n

i-n

i-1

)sinβ,β为第i滑面下滑力与水平方向的夹角,单根所述水平加固桩2的受拉力p

x

=n

ix

×a÷

b,受竖向的剪力为py=n

iy

×a÷

b,其中a为所述水平加固桩2的水平间距,b为所述水平加固桩2的纵向排数,可参考《铁路路基支挡结构设计规范》中的锚杆、抗滑桩计算所述水平加固桩2的锚固长度,如果计算出需要的锚固长度过长,或者单根抗拔力不满足要求,则减小所述水平加固桩2的水平间距a和/或增加所述水平加固桩2纵向排数b。

61.其中,最下一组所述预应力锚索1和所述水平加固桩2两侧的布置边界线和所述隧道5开挖底的连线与水平方向呈夹角α,且α不大于所述隧道5洞门两侧岩土体的破裂角。

62.本实施例所述的一种松散地层隧道洞口斜坡防护结构的设计方法,能够针对斜坡的若干滑面及对应的下滑力制定准确的锚固措施,在所述隧道5洞口设置的所述水平加固桩2、所述竖向预加固桩3和所述圈梁4共同抵抗所述隧道5顶部的下滑力,极大提高了加固的可靠性;确定了所述预应力锚索1的锚固段端部距所述隧道5顶部具有安全距离d,且期间地层通过所述水平加固桩2进行加固,结合所述圈梁4和所述竖向预加固桩3对所述水平加固桩2区域的支承,为设计施工提供依据。

63.以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1