一种桥梁下地铁导洞施工加固结构及其施工方法与流程

1.本发明属于建筑施工技术领域,尤其是一种桥梁下地铁导洞施工加固结构及其施工方法。

背景技术:

2.地铁是在城市中修建的快速、大运量、用电力牵引的轨道交通。列车在全封闭的线路上运行,位于中心城区的线路基本设在地下隧道内,中心城区以外的线路一般设在高架桥或地面上,地铁是涵盖了城市地区各种地下与地上的路权专有、高密度、高运量的城市轨道交通系统。随着城市地铁建设规模的逐渐增大,新建地铁线路不可避免地从已建成的市政桥梁的基础的侧面或下方穿过。传统的桥下地铁导洞施工缺乏对桥梁基础的加固措施。

3.现有的地铁导洞施工存在以下技术问题:施工过程中,在桥梁下方开挖施工基坑,造成桥梁基础周边土体松动,引发桥梁基础受力状态的改变,使施工范围内的桥梁基础发生不均匀沉降,从而严重影响桥梁结构的稳固性,带来极大的安全隐患。

技术实现要素:

4.本发明提供一种桥梁下地铁导洞施工加固结构及其施工方法,以解决现有技术中所存在的上述问题。

5.本发明提供的一种桥梁下地铁导洞施工加固结构,包括桥梁主体、地铁导洞、桥梁墩柱、桥梁承台、桥梁桩基和导洞桩基,所述桥梁主体底部间隔固装若干所述桥梁墩柱,所述桥梁墩柱底部均固装所述桥梁承台,所述桥梁承台底部均固装桥梁桩基;所述桥梁桩基之间设置所述地铁导洞,所述地铁导洞底部固装所述导洞桩基;

6.还包括对撑、纵向支撑单元、第一注浆加固区、第二注浆加固区和第三注浆加固区,所述桥梁主体底部设置有若干纵向支撑单元;所述对撑横向固装在相邻的所述桥梁承台之间;所述对撑与所述桥梁承台之间设置所述第一注浆加固区;所述地铁导洞顶部和侧部设置所述第二注浆加固区;所述地铁导洞底部的所述导洞桩基与所述桥梁桩基之间设置所述第三注浆加固区。

7.进一步的,所述第二注浆加固区为扇形结构。

8.进一步的,所述纵向支撑单元固装在所述桥梁主体和所述桥梁承台之间;所述纵向支撑单元包括四个液压泵。

9.本发明提供的一种桥梁下地铁导洞施工加固结构的施工方法,包括以下步骤:

10.步骤一、施工对撑

11.在所述桥梁承台之间固装所述对撑;

12.步骤二、施工第一注浆加固区

13.安装好对撑后,地铁导洞施工前,在所述对撑与所述桥梁承台之间施工所述第一注浆加固区;

14.步骤三、安装纵向支撑单元

15.在所述桥梁主体底部安装所述纵向支撑单元,并通过所述纵向支撑单元对所述桥梁主体进行加固支撑;

16.步骤四、施工第二注浆加固区

17.完成所述桥梁主体的加固支撑后,开始施工所述地铁导洞,在所述地铁导洞顶部及侧部施工所述第二注浆加固区;

18.步骤五、施工第三注浆加固区

19.所述地铁导洞施工完成后,在所述导洞桩基和所述桥梁桩基之间施工所述第三注浆加固区,随后在所述地铁导洞两侧施工边桩,完成施工。

20.进一步的,所述步骤一中,所述对撑为钢筋混凝土结构。

21.进一步的,所述步骤二中,所述第一注浆加固区采用后退式深孔注浆的方式进行施工。

22.进一步的,所述步骤四中,所述第二注浆加固区的施工方法包括以下步骤:

23.步骤一、采用超前深孔注浆的方式进行施工;

24.步骤二、对注浆形成的加固体进行检测,若加固体无侧限抗压强度≥0.8mpa,渗透系数≤1x10-6cm/s,则所述第二注浆加固区施工完成;若加固体不满足上述条件,则采用小导管补充注浆,直至加固体满足上述条件。

25.进一步的,所述步骤五中,从所述地铁导洞中向所述导洞桩基和所述桥梁桩基之间沿斜向下的方向打设注浆管,进行所述第三注浆加固区的注浆施工。

26.本发明的优点和积极效果是:

27.1、本桥梁下地铁导洞施工加固结构,通过设置注浆加固区,对导洞及桥梁基础周边土体进行加固,确保桥梁基础的稳固性,防止由于土体松动导致桥梁出现坍塌隐患,给导洞施工带来了极大的安全保障。

28.2、本桥梁下地铁导洞施工加固结构中,在桥梁承台之间设置对撑,在桥梁主体底部设置纵向支撑单元,分别给桥梁结构提供横向和纵向的支撑,防止桥梁基础向内凹陷,对桥梁主体进行承托,极大地提高了桥梁结构的稳固性。

29.3、本桥梁下地铁导洞施工加固结构中,在桥梁基础与对撑之间设置第一注浆加固区,通过注浆加固桥梁内侧土体,防止内侧土体松动导致桥梁基础向内坍塌。

30.4、本桥梁下地铁导洞施工加固结构中,在地铁导洞周边设置第二注浆加固区,避免地铁导洞开挖过程中拱顶沉降、侧壁收敛等因素对桥桩周边土体产生扰动,影响桥梁基础受力,确保桥梁结构的稳定性。

31.5、本桥梁下地铁导洞施工加固结构中,在导洞桩基和桥梁桩基之间设置第三注浆加固区,确保边桩施工不会影响桩基之间的土体强度,避免桩基因土体松动产生坍塌隐患。

附图说明

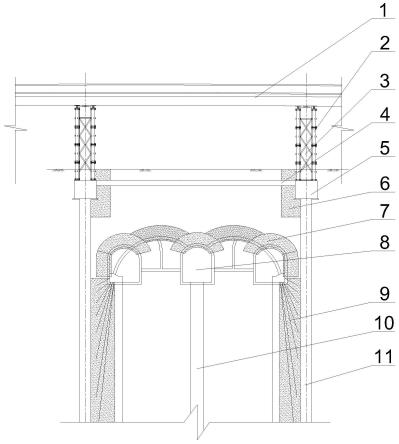

32.图1是本发明的整体结构示意图;

33.图2是本发明纵向支撑单元的安装示意图;

34.图3是本发明施工方法的步骤流程图。

35.图中,1为桥梁主体,2为纵向支撑单元,3为桥梁墩柱,4为对撑,5为桥梁承台,6为第一注浆加固区,7为第二注浆加固区,8为地铁导洞,9为第三注浆加固区,10为导洞桩基,

11为桥梁桩基。

具体实施方式

36.下面结合附图对本发明作进一步详述。

37.本发明提供的一种桥梁下地铁导洞施工加固结构,如图1所示,包括桥梁主体1、地铁导洞8、桥梁墩柱3、桥梁承台5、桥梁桩基11和导洞桩基10,所述桥梁主体1底部间隔固装若干所述桥梁墩柱3,所述桥梁墩柱3底部均固装所述桥梁承台5,所述桥梁承台5底部均固装桥梁桩基11;所述桥梁桩基11之间设置所述地铁导洞8,所述地铁导洞8底部固装所述导洞桩基10;

38.本加固结构还包括对撑4、纵向支撑单元2、第一注浆加固区6、第二注浆加固区7和第三注浆加固区9,所述桥梁主体1底部设置有若干纵向支撑单元2;如图2所示,所述纵向支撑单元2固装在所述桥梁主体1和所述桥梁承台5之间;所述纵向支撑单元2包括四个液压泵;所述对撑4横向固装在相邻的所述桥梁承台5之间;利用对撑4支撑桥梁承台5,在桥梁承台5之间提供水平的支撑力,防止桥梁桩基11由于内侧导洞施工导致向内塌陷;纵向支撑单元2在桥梁主体1底部进行承托,提高桥梁主体1的稳固性;所述对撑4与所述桥梁承台5之间设置所述第一注浆加固区6;所述地铁导洞8顶部和侧部设置所述第二注浆加固区7,减小地铁导洞8开挖过程中拱顶沉降、侧壁收敛等因素对桥梁桩基11周边土体的扰动;所述第二注浆加固区7为扇形结构;所述地铁导洞8底部的所述导洞桩基10与所述桥梁桩基11之间设置所述第三注浆加固区9,加固导洞桩基10与桥梁桩基11之间的土体,防止后期在导洞侧部施工边桩造成周边土体松动,避免影响导洞桩基10和桥梁桩基11的稳固性。

39.本发明提供的一种桥梁下地铁导洞施工加固结构的施工方法,如图3所示,包括以下步骤:

40.步骤一、施工对撑4

41.在所述桥梁承台5之间固装所述对撑4;所述对撑4为钢筋混凝土结构;

42.步骤二、施工第一注浆加固区6

43.安装好对撑4后,地铁导洞8施工前,在所述对撑4与所述桥梁承台5之间施工所述第一注浆加固区6;所述第一注浆加固区6采用后退式深孔注浆的方式进行施工;在桥梁基础与对撑4之间设置第一注浆加固区6,通过注浆加固桥梁内侧土体,防止内侧土体松动导致桥梁基础向内坍塌;

44.步骤三、安装纵向支撑单元2

45.在所述桥梁主体1底部安装所述纵向支撑单元2,并通过所述纵向支撑单元2对所述桥梁主体1进行加固支撑;

46.步骤四、施工第二注浆加固区7

47.完成所述桥梁主体1的加固支撑后,开始施工所述地铁导洞8,在所述地铁导洞8顶部及侧部施工所述第二注浆加固区7;在地铁导洞8周边设置第二注浆加固区7,避免地铁导洞8开挖过程中拱顶沉降、侧壁收敛等因素对桥桩周边土体产生扰动,影响桥梁基础受力,确保桥梁结构的稳定性;第二注浆加固区7长度范围为桥梁主体1宽度前后五米;所述第二注浆加固区7的施工方法包括以下步骤:

48.①

采用超前深孔注浆的方式进行施工;

49.②

对注浆形成的加固体进行检测,若加固体无侧限抗压强度≥0.8mpa,渗透系数≤1x10-6cm/s,则所述第二注浆加固区7施工完成;若加固体不满足上述条件,则采用小导管补充注浆,直至加固体满足上述条件;

50.步骤五、施工第三注浆加固区9

51.所述地铁导洞8施工完成后,在所述导洞桩基10和所述桥梁桩基11之间施工所述第三注浆加固区9,从所述地铁导洞8中向所述导洞桩基10和所述桥梁桩基11之间沿斜向下的方向打设注浆管,进行所述第三注浆加固区9的注浆施工;随后在所述地铁导洞8两侧施工边桩,完成施工;在导洞桩基10和桥梁桩基11之间设置第三注浆加固区9,确保边桩施工不会影响桩基之间的土体强度,避免桩基因土体松动产生坍塌隐患;

52.注浆过程中,小导管选用φ42

×

3.25mm焊接钢管,管壁每隔100~200mm交错钻眼,眼孔直径6~8mm,环向间距0.3m,根据开挖前方周围的围岩条件控制好注浆压力(0.5~1.5)mpa,要求加固体半径不得小于0.25m,注浆前进行注浆试验,以确定注浆效果,注浆参数参照现场环境根据试验结果进行调整;注浆浆液种类与配合比参照下方表格进行选择:

53.围岩状况注浆浆液粘性土、粉质粘土及岩层单液水泥浆粉土地层单液水泥浆或水泥—水玻璃双液浆无水粉细砂及中砂地层改性水玻璃无水粗砂及圆砾地层单液水泥浆无水卵石地层水泥砂浆有水砂卵石地层水泥—水玻璃双液浆

54.本发明通过设置注浆加固区,对导洞及桥梁基础周边土体进行加固,确保桥梁基础的稳固性,防止由于土体松动导致桥梁出现坍塌隐患,给导洞施工带来了极大的安全保障。

55.显然,上述实施例仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1