一种用于行洪河道的沉水植物群落水下保护系统及方法与流程

1.本发明涉及水生态修复技术领域,具体为一种用于行洪河道的沉水植物群落水下保护系统及方法。

背景技术:

2.申请号cn201710656783.2的中国发明专利公开了一种河道深沟式水下森林系统及其构建方法,包括河道,河道中沿水流方向设置有水流隔离装置,水流隔离装置约高于河道设计水面以将河道划分为水下森林浅水区和深槽导流区;水下森林浅水区底部高于深槽导流区底部;水流隔离装置底部设在深槽导流区;水下森林浅水区水流入口处设有水流减速段,水流减速段联接水流隔离装置的前端并延伸至水下森林浅水区一侧的河岸,其高度与水流隔离装置对应;水下森林浅水区种植有沉水植物。

3.经过长期试验,对现有技术存在的缺陷总结如下:

4.1、水流隔离装置保护范围有限,在洪水期间无法覆盖整个水下森林浅水区,洪水期间后沉水植物很有可能大面积被冲毁;

5.2、水流隔离装置高于设计最高水面,洪水期间局部区域会产生明显雍水,水位上升,严重影响河道行洪;

6.3、沉水植物群落生长在距离基底仅0~1.5m范围内,且需要保护空间主要为沉水植物群落根系和基底土壤,水流隔离装置高于设计最高水面,存在严重的成本浪费,针对性不足;

7.4、水流隔离装置常年高于水面,影响水面景观效果;

8.5、水流隔离装置周边存在回流,泥沙可能存在淤积,此区域种植沉水植物没有意义,泥沙长期淤积后将淹没植物;

9.6、生态结构受到一定程度阻断分隔,不利于动植物栖息停留。

技术实现要素:

10.为了解决上述技术问题,本发明的目的在于提供一种用于行洪河道的沉水植物群落水下保护系统及方法。

11.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

12.一种用于行洪河道的沉水植物水下保护系统,包括设置于常水位以下的抛石石笼结构、卵石石笼结构、横排松木桩结构和纵排松木桩结构;抛石石笼结构包括上游抛石石笼结构和下游抛石石笼结构,均由河岸向河道中央呈“一”字形延伸,且与河岸角度呈20

°

~60

°

设置;卵石石笼结构沿河岸方向且靠近河道中央设置,卵石石笼结构下端与下游抛石石笼结构相连接;

13.通过抛石石笼结构、卵石石笼结构和河岸围合形成有沉水植物保护区和悬移质落淤区,其中,沉水植物保护区内由河岸向河道中央设置有若干个横排松木桩结构,且沿河岸方向由最靠近上游抛石石笼结构的横排松木桩结构向下游抛石石笼结构设置有不少于一

个的纵排松木桩结构,使纵排松木桩结构与横排松木桩结构相贯穿,以通过纵排松木桩结构和横排松木桩结构将沉水植物保护区划分为若干个沉水植物保护单元;通过上游抛石石笼结构、河岸和最靠近上游抛石石笼结构的横排松木桩结构围成悬移质落淤区,,悬移质落淤区未设置沉水植物,避免泥沙长期淤积后将沉水植物淹没,造成资源浪费。

14.进一步地技术方案是:若干个所述沉水植物保护单元内设置有沉水植物,且每个沉水植物保护单元面积为20~25m2,如此设置保护单元,通过横排和纵排松木桩对横向及纵向水流进行调节,使得底层水流流态较为平稳,流速得到进一步降低,能够使得沉水植物受到的拖拽作用大幅降低,水流对基底土壤的冲刷也大幅降低。

15.进一步地技术方案是:所述抛石石笼结构不低于卵石石笼结构、横排松木桩结构和纵排松木桩结构设置,能够有效保护卵石石笼结构、横排松木桩结构和纵排松木桩结构,以及其内设置的沉水植物。

16.进一步地技术方案是:所述抛石石笼结构高度为0.5~1m,长度为5~10m;抛石石笼结构由长宽高均不小于45cm,不大于50cm的石块布置而成,可抵抗不小于的5~7m/s流速冲刷。

17.进一步地技术方案是:所述卵石石笼结构高度为0.5m;卵石石笼结构采用粒径20~40cm的卵石布置而成,可抵抗3~6m/s流速冲刷。

18.进一步地技术方案是:所述横排松木桩结构和所述纵排松木桩结构采用松木桩成排设置而成,且所采用的松木桩直径为20~30cm,间距为2~4cm。

19.进一步地技术方案是:所述松木桩露出河床高度不低于0.5m,插入河床以下不低于0.5m,以增加松木桩的稳定性和抗冲刷能力。

20.同时,本发明还提供如下技术方案:

21.一种用于行洪河道的沉水植物水下保护方法,包括步骤:

22.步骤a.测量河道生态恢复区的河段地形,并通过三维建模建立流速模拟模型,

23.步骤b.根据河道生态恢复区的河段防洪标准在流速模拟模型内进行流速模拟,根据流速模拟的流速结果,确定一定流速的水域平面范围作为沉水植物群落恢复区;

24.步骤c.在沉水植物群落恢复区上下游修建临时围堰,河道水流沿着围堰预留缺口导流至下游;

25.步骤d.在沉水植物群落恢复区内设置如上所述一种用于行洪河道的沉水植物水下保护系统;

26.步骤e.在沉水植物保护单元内种植沉水植物,植沉水植物生长超过一个月后,拆除临时围堰,并对沉水植物进行定期养护。

27.进一步地技术方案是:所述步骤a中,包括:

28.a1、在枯水期期间,采用电磁波测距仪对河道生态恢复区的水下地形进行测量,测量精度为0.5m;

29.a2、将a1所测量得到的水下地形导入cad软件中,通过cad软件导出为dxf格式文件,使用dxf2xyz软件将地形数据转换为xyz格式文件,并将xyz格式文件导入流体力学模拟软件进行stl文件转化,最终生成三维河道地形文件;

30.a3、使用流体力学模拟软件中正方形网格对地形进行仿真,糙率取山区河道一般糙率n=0.04,模拟工况为所测量河道生态恢复区河段洪水标准,水温t=20℃,模型计算网

格划分精度为0.5m*0.5m,网格总数量为500万,以建立流速模拟模型;

31.a4、使用流体力学模拟软件自带的后处理软件,将模拟结果可视化,通过设定显示流速范围,得到河道生态恢复区的流速平面分区图。

32.进一步地技术方案是:所述步骤b中,所述沉水植物群落恢复区为流速小于2m/s的水域平面范围。

33.与现有技术相比,本发明的有益效果是:

34.(1)、能够有效保护洪水期间沉水植物群落,保证较高的存活率,面对2m/s以内洪水冲击时存活率能够达到90%以上,能够有效对沉水植物进行保护;

35.(2)、占用河道面积小,对水流的调节针对性强,只对底层洪水进行调节,且并非完全阻隔洪水,保证了河道的正常行洪能力。

36.(3)、根据水流特性,设置了悬移质落淤区,减少了泥沙对沉水植物群落生长的影响。

37.(4)、各结构设置于设计常水位以下,不影响汛期及枯水期的水面景观效果;

38.(5)、在枯水期时能够改善水流结构、水生生境,为各类水生生物提供栖息环境,提高了河道在枯水期的净化能力。

附图说明

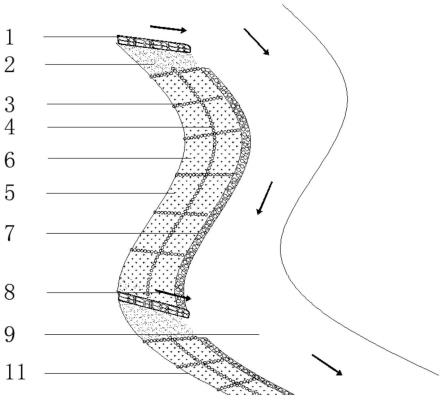

39.图1为本发明实施例一种用于行洪河道的沉水植物群落水下保护系统的平面布置图;

40.图2为本发明实施例一种用于行洪河道的沉水植物群落水下保护系统的剖面示意图;

41.图3为本发明实施例一种用于行洪河道的沉水植物群落水下保护方法的流程图。

42.附图标记:

43.1-抛石石笼结构;2-悬移质落淤区;3-横排松木桩结构;4-纵排松木桩结构;5-沉水植物;6-沉水植物保护单元;7-卵石石笼结构;8-流速方向;9-行洪通道;10-基地土壤;11-河岸。

具体实施方式

44.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

45.实施例1;

46.参照附图1-2,一种用于行洪河道的沉水植物水下保护系统,包括设置于常水位以下的抛石石笼结构1、卵石石笼结构7、横排松木桩结构3和纵排松木桩结构4等;抛石石笼结构1设置于洪水直接冲击区域,包括上游抛石石笼结构和下游抛石石笼结构,均由河岸向河道中央呈“一”字形延伸,且与河岸远离洪水直接冲击的面呈20

°

~60

°

设置;卵石石笼结构沿河岸方向且靠近河道中央设置,卵石石笼结构与上游抛石石笼结构不相连,卵石石笼结构下端与下游抛石石笼结构相连接。

47.通过上游抛石石笼结构、下游抛石石笼结构、卵石石笼结构和河岸围合形成缓流区域,缓流区域包括沉水植物保护区和悬移质落淤区,其中,沉水植物保护区内由河岸向河道中央设置有若干个横排松木桩结构3,且沿河岸方向由最靠近上游抛石石笼结构的横排松木桩结构向下游抛石石笼结构设置有不少于一个的纵排松木桩结构4,使纵排松木桩结构与横排松木桩结构相贯穿,以通过纵排松木桩结构和横排松木桩结构将沉水植物保护区划分为若干个沉水植物保护单元;本实施例中,纵排松木桩结构4设置为一个。纵排松木桩结构设置于与沉水植物水下保护系统最靠近上游抛石石笼结构的横排松木桩结构连接处,不与上游抛石石笼结构相连通,与下游抛石石笼结构相连通,通过上游抛石石笼结构、河岸和最靠近上游抛石石笼结构的横排松木桩结构围成悬移质落淤区2,悬移质落淤区2不设置沉水植物。

48.进一步的,若干个沉水植物保护单元内设置有沉水植物,且每个沉水植物保护单元面积为20~25m2。

49.抛石石笼结构不低于卵石石笼结构、横排松木桩结构和纵排松木桩结构设置。具体的,抛石石笼结构设置于设计常水位以下,高度约0.5~1m;根据河道宽度设定抛石石笼的长度,其长度为5~10m;抛石石笼选用抛石石笼结构由长宽高均不小于45cm,不大于50cm的石块布置而成;作为优选,抛石石笼结构采用长*宽*高为50*45*55cm尺寸左右的石块,通过如此设置,可抵抗5~7m/s流速冲刷,抗冲击能力强。卵石石笼结构位于设计常水位水下,高度约0.5m处,卵石石笼结构因未直接面临洪水冲击,因此,可采用粒径约20~40cm的卵石布置,可抵抗3~6m/s流速冲刷。

50.沉水植物水下保护系统可沿河岸设置若干个,上游的沉水植物水下保护系统中的下游抛石石笼结构,可作为其下游的沉水植物水下保护系统的上游抛石石笼结构,以在行洪河道内设置若干个沉水植物水下保护系统。

51.该沉水植物水下保护系统有以下几方面作用:

52.1)、抛石石笼结构1可以将大部分底层洪水导向河道中央,确保底层洪水不会对沉水植物保护区造成严重冲刷;卵石石笼结构7可进一步减少行洪通道9内的底层水流对沉水植物保护区的影响;

53.2)、抛石石笼结构1和卵石石笼结构7构成导流系统,位于水面以下,只针对底层洪水进行调控,不改变中表层洪水的流速及方向,且并非完全阻隔底层洪水,少量底层洪水仍然可以通过导流系统的空隙进入沉水植物保护区内,因此对河道的行洪影响较小;

54.3)、导流系统可以将洪水带来的推移质阻挡在沉水植物保护区以外,避免推移质对沉水植物造成破坏;

55.4)、抛石石笼结构后一定范围为回流区,回流区内会存在部分泥沙淤积,该区域内不种植沉水植物群落,设置为悬移质落淤区,经过长期泥沙沉淀可形成自然的浅滩生境,有利于改善生物栖息环境;

56.5)、枯水期时,抛石石笼结构和卵石石笼结构可作为水生生物的栖息地,抛石表面具有较大的微生物附着面积,可供微生物大量繁殖,从而提升水体的净化能力。

57.经导流系统后,洪水对沉水植物群落区域的影响已得到降低,但基于对河道行洪影响最小的原则,导流系统并非完全阻隔底层洪水,少量底层洪水仍然可以通过导流系统的空隙进入沉水植物保护区内,且由于洪水整体流速较大,流态较为复杂,紊乱,对于沉水

植物来说仍然存在较大风险,因此需要经过缓流系统进一步处理和保护,使底层流速进一步降低、流态更加平稳。

58.更进一步的改进,横排松木桩结构和纵排松木桩结构采用松木桩成排设置而成,且所采用的松木桩直径为20~30cm,间距为2~4cm。通过横排松木桩结构和纵排松木桩结构的松木桩通过“十”字形组合形成缓流系统。松木桩均位于设计常水位以下,露出河床高度不低于0.5m,插入河床以下不低于0.5m,以增加松木桩的稳定性和抗冲刷能力。

59.横排松木桩结构主要是对沿河岸方向的纵向水流进行调节,纵排松木桩结构主要是对垂直于河岸方向的横向水流进行调节。缓流系统将沉水植物保护区划分为了多个面积相当的沉水植物保护单元,每个保护单元面积约20~25m2,可根据实际河道宽度、面积及行洪流速,调整横排松木桩结构及纵排松木桩结构的松木桩布置,从而调整沉水植物保护单元面积。

60.这样设置的缓流系统主要作用为:

61.1)、通过横排和纵排松木桩对横向及纵向水流进行调节,使得底层水流流态较为平稳,流速得到进一步降低,能够使得沉水植物受到的拖拽作用大幅降低,水流对基底土壤的冲刷也大幅降低;

62.2)、沉水植物保护单元内沉水植物群落不受河床推移质影响;

63.3)、沉水植物保护单元内松木桩为水下构建,中上层洪水可以正常通过,对行洪影响较小;

64.4)、枯水期时,缓流系统内生境丰富,可为水生生物、微生物等提供多样化的栖息环境,整体改善枯水期水环境质量。

65.本发明的抛石石笼结构、卵石石笼结构以及横排松木桩结构和纵排松木桩结构可以因地制宜使用其它类似材料代替,能起到调节水体动力、提供生物栖息地,同时具有较强抗冲刷能力即可,如混凝土、各类岩石等,具备较强的工程便利性和普适性,有利于减少治理成本。

66.沉水植物水下保护系统由导流系统和缓流系统组成,导流系统能够将洪水主流偏离岸带,导向中间河道,整体降低岸带流速;缓流系统能够进一步改善岸带底层水体水力条件,降低流速、平缓流态,从而保护沉水植物群落根系和基底土壤。本发明所采取保护系统位于常水位以下,占用河道面积小,且所采取技术措施均未完全阻隔水流,允许水流从空隙通过,因此对行洪的影响程度较小;同时还改善了岸带水生生境,为鱼类、底栖生物等提供了多样化的栖息环境,有利于提升生物多样性水平。

67.实施例2;

68.参照附图3,一种用于行洪河道的沉水植物水下保护方法,包括如下步骤:

69.步骤a.测量河道生态恢复区的河段地形,并通过三维建模建立流速模拟模型;

70.具体为:

71.a1、在枯水期期间,采用电磁波测距仪对河道生态恢复区的水下地形进行测量,测量精度为0.5m;

72.利用枯水期期间,水流流量较小,流速小,方便进行测量工作。

73.a2、将a1所测量得到的水下地形导入cad软件中,通过cad软件导出为dxf格式文件,使用dxf2xyz软件将地形数据转换为xyz格式文件,并将xyz格式文件导入flow3d流体力

学模拟软件进行stl文件转化,最终生成三维河道地形文件;

74.a3、使用flow3d流体力学模拟软件中正方形网格对地形进行仿真,糙率取山区河道一般糙率n=0.04,模拟工况为所测量河道生态恢复区河段洪水标准,水温t=20℃,模型计算网格划分精度为0.5m*0.5m,网格总数量约为500万,以建立流速模拟模型;

75.a4、通过建立的流速模拟模型进行流速模拟,模拟情景为河道生态恢复区河段设计洪水标准(50年一遇),从而得到50年一遇洪水情况下该河段的流速模拟结果;使用流体力学模拟软件自带的后处理软件,将模拟结果可视化,通过设定显示流速范围,得到河道生态恢复区的流速平面分区图。

76.步骤b.根据河道生态恢复区的河段防洪标准在流速模拟模型内进行流速模拟,根据流速模拟的流速结果,确定一定流速的水域平面范围作为沉水植物群落恢复区;

77.作为优选,沉水植物群落恢复区为流速小于2m/s的水域平面范围。

78.步骤c.在沉水植物群落恢复区上下游修建临时围堰,河道水流沿着围堰预留缺口导流至下游;

79.在沉水植物群落恢复区河段开始端和结束端设置临时围堰,方便修复河段施工,围堰材料就地采用河道两岸黏土,由于整体施工期仅3个月,故围堰不考虑度汛功能,围堰高度经计算需满足枯水期5年一遇洪水,因此,临时围堰高度约2m,围堰一侧预留导流孔,上游来水经导流孔排至下游。

80.步骤d.在沉水植物群落恢复区内设置如实施例1所述一种用于行洪河道的沉水植物水下保护系统;

81.确定沉水植物水下保护系统的统一高度(沉水植物保护系统高度指抛石石笼结构、卵石石笼结构、横排松木桩结构及纵排松木桩结构的布置高度)和统一间距(间距指单个卵石、抛石及松木桩之间的间距):为了尽量降低对河道行洪的影响,沉水植物水下保护系统的高度应尽可能小,占用的行洪空间最小化,但是,同时需要考虑到对沉水植物的保护效果,沉水植物水下保护系统高度越低,对沉水植物的保护效果越弱;单个卵石、抛石及松木桩之间应有一定的间距,在降低流速、保护沉水植物生存的同时,能够允许水流通过、不影响行洪。

82.步骤e.在沉水植物保护单元内种植沉水植物,植沉水植物生长超过一个月后,拆除临时围堰,并对沉水植物进行定期养护。

83.在一个具体的实施案例中,对重庆后河某河段通过上述一种用于行洪河道的沉水植物水下保护系统进行生态修复,河段长度约800m,河段平均水深约1.5m,河道平均宽度约20m,水域面积约1.6万m2,多年平均流量约6.23m3/s,防洪标准为50年一遇,对应洪水流量约750m3/s,沉水植物的种植区面积约10000m2,沿河道两岸布置,计算得到沉水植物水下保护系统的平均宽度约6.25m,对该区域进行沉水植物水下保护系统构建。

84.导流系统安装:由于研究河段整体走向较为顺直,水流方向也较为顺直,全河道面临水流冲刷,抛石石笼结构与沿顺水流方向河岸呈20

°

设置,对水流方向的改变较小,抛石石笼选用长*宽*高约50*45*30cm尺寸左右的石块,单层布置,抛石之间间距约4cm,石笼结构长度为6.25m;卵石石笼结构布置在距离河岸6.25m处,卵石粒径为20cm,卵石之间间距约4cm,布置高度与抛石石笼一致,约65cm,长度约800m。

85.缓流系统安装:缓流系统所用松木桩直径为20cm,横排及纵排松木桩高度统一按

照试验确定高度30cm,松木桩之间间距约4cm,缓流系统构建完成后形成单个沉水植物保护单元面积约30m2,共计340个保护单元。

86.经过试验研究,当沉水植物水下保护系统高度大于40cm时,且间距在2~4cm时,沉水植物的存活率较好。特别是在间距设置为4cm时,流速可从3m/s降低至1.2m/s,沉水植物能够达到90%以上,对行洪影响较小。

87.单个卵石、抛石及松木桩之间的间距为2cm时,试验结果如下表一:

[0088][0089]

单个卵石、抛石及松木桩之间的间距为4cm时,试验结果如下表二:

[0090][0091][0092]

单个卵石、抛石及松木桩之间的间距为6cm时,试验结果如下表三:

[0093][0094]

单个卵石、抛石及松木桩之间的间距为8cm时,试验结果如下表四:

[0095][0096]

单个卵石、抛石及松木桩之间的间距为10m时,试验结果如下表五:

[0097]

[0098][0099]

其中,沉水植物保护单元种植沉水植物:

[0100]

1、回填沉水植物生长土壤:由于该河段长期受到洪水冲刷,河床中多以大型石块为主,土壤含量较少,因此,需要回填适宜沉水植物生长的土壤,回填厚度约30cm,土壤选用有机质含量低于10g/kg、不含建筑垃圾、杂草、树根、石块及构筑物,不含砂砾等杂质的生态土壤,保护系统构建后,沉水植物生长土壤可以免于被水流冲刷。

[0101]

2、沉水植物种植,种植品种选用维护方便、适合流水态的品种,品种主要为苦草、马来眼子菜、蓖齿眼子菜,种植比例约3:1:1,种植方式为人工扦插,种植深度约5~7cm,种植时需要先经植物消杀、清洗、整理后进行种植,一边种植一边通过围堰缺口进行补水,种植完毕后修复河段内水体也已补充完毕。

[0102]

3、拆除临时围堰,进入养护期,养护期间主要日常维护内容包括水面垃圾清理、水草收割、补种、野杂鱼清理等,洪水过境后水草叶片附着物清理、水草补种等。

[0103]

通过本发明的一种用于行洪河道的沉水植物水下保护方法,设置用于行洪河道的沉水植物水下保护系统,还可对沉水植物进行修复,具体的修复效果如下:

[0104]

历经3个汛期,一次5年一遇洪水,其中,监测到设置有行洪河道的沉水植物水下保护系统的河段上游岸带未构建沉水植物区域底层水体最大流速约2.5m/s,下游沉水植物群落区域底层水体最大流速仅为0.7m/s,流态平稳,沉水植物群落未受到明显破坏,存活面积约9400m2,三年存活率达到94%,水质也得到了改善。

[0105]

水质变化

[0106]

水质参数指标修复前修复后第1年修复后第2年修复后第3年透明度(cm)6080~10090~110100~120总磷(mg/l)0.300.250.200.15总氮(mg/l)2.31.71.61.45

[0107]

沉水植物群落面积变化

[0108]

[0109]

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1