一种轻型井点管布置结构的制作方法

1.本实用新型涉及基坑工程技术领域,涉及一种轻型井点管布置结构。

背景技术:

2.基坑是在基础设计位置按基底标高和基础平面尺寸所开挖的土坑。基坑开挖完成后往往需要在基坑内布置井点以满足基坑的降水需要。

3.轻型井点降水是一种基坑降水施工工法,沿基坑四周每隔一定间距布设井点管,井点管底部设置滤水管插入透水层,上部接软管与集水总管进行连接,集水总管为φ150钢管,周身设置与井点管间距相同的φ40吸水管口,然后通过真空吸水泵将集水管内水抽出,从而达到降低基坑四周地下水位的效果,保证了基底的干燥无水。目前轻型井点降水在平面布置上分为单排布置、双排布置、环形布置、u型布置。其中单排布置、双排布置主要是针对较小基坑的,其主要是按排分布在基坑内;环形布置、u型布置一般是针对较大基坑的,其是围绕基坑布置井点,井点包围或半包围基坑,其虽然相比于单排布置、双排布置提高了覆盖范围,但其针对较大面积基坑降水时仍面临着覆盖范围较小、降水速度较慢、降水效果较差、无法有效降低地下水位的缺陷。

4.因此,开发一种覆盖范围大且降水效果好的轻型井点管布置结构极具现实意义。

技术实现要素:

5.由于现有技术存在上述缺陷,本实用新型提供了一种覆盖范围大且降水效果好的轻型井点管布置结构,以解决当前轻型井点管布置结构覆盖范围较小、降水速度较慢、降水效果较差的问题。

6.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

7.一种轻型井点管布置结构,包括沿着基坑布置的外侧轻型井点管及布置在基坑内的坑内轻型井点管:

8.所述外侧轻型井点管沿着基坑外边布置,整体呈u形;

9.所述坑内轻型井点管至少包括排成一列的坑内轻型井点管且坑内轻型井点管的排列方向与外侧轻型井点管的缺口边垂直;

10.所述外侧轻型井点管与坑内轻型井点管整体围成一e形结构。

11.本实用新型的轻型井点管布置结构,相比于传统布局形式,增设了坑内轻型井点管,能够提高降水覆盖范围,特别是提高基坑中部的降水效果,能够更好的减少基底土的隆起,减少土方量,方便工序施工,缩短了施工周期,同时挖好的基坑内无水,相应的提高了基底的承载力,在软土路基,地下水较为丰富的地段应用,效果更加明显,整体形式简单,效果突出,极具应用前景。

12.作为优选的技术方案:

13.如上所述的一种轻型井点管布置结构,所述坑内轻型井点管共有多列且多列坑内轻型井点管间距平行排列。

14.如上所述的一种轻型井点管布置结构,相邻列坑内轻型井点管的间距相同。

15.如上所述的一种轻型井点管布置结构,其特征在于,所述外侧轻型井点管的缺口边为地下水的下游方向(即缺口边降水压力较小),且在实际施工时可将该缺口边设计为工地车辆进出口,相比于环形布置形式,施工所需的面积更小,方便工地施工。

16.如上所述的一种轻型井点管布置结构,所述轻型井点管的底部设有插入透水层的滤水管,其上部通过软管与集水总管连接。

17.如上所述的一种轻型井点管布置结构,所述集水总管上开有吸水管口,吸水泵与所述吸水管口连接,以将井点管内的集水抽出,从而达到降低基坑四周地下水位的效果。

18.以上技术方案仅为本实用新型的一种可行的技术方案而已,本实用新型的保护范围并不仅限于此,本领域技术人员可根据实际需求合理调整具体设计。

19.与现有技术相比,上述实用新型具有如下优点或者有益效果:

20.本实用新型的轻型井点管布置结构,相比于传统布局形式,增设了坑内轻型井点管,能够提高降水覆盖范围,特别是提高基坑中部的降水效果,能够更好的减少基底土的隆起,减少土方量,方便工序施工,缩短了施工周期,同时挖好的基坑内无水,相应的提高了基底的承载力,在软土路基,地下水较为丰富的地段应用,效果更加明显,整体形式简单,效果突出,同时其布置合理,对工地施工面积的要求较低,方便工地施工,极具应用前景。

附图说明

21.通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型及其特征、外形和优点将会变得更加明显。在全部附图中相同的标记指示相同的部分。并未可以按照比例绘制附图,重点在于示出本实用新型的主旨。

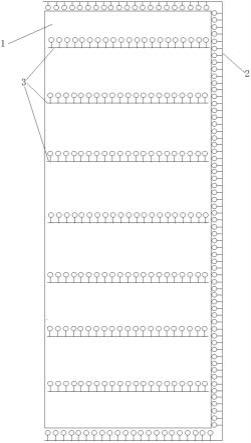

22.图1为本实用新型的轻型井点管布置结构的俯视图;

23.其中,1为基坑,2为外侧轻型井点管,3为坑内轻型井点管。

具体实施方式

24.下面结合附图和具体的实施例对本实用新型中的结构作进一步的说明,但是不作为本实用新型的限定。

25.实施例1

26.一种轻型井点管布置结构,如图1所示,包括沿着基坑1布置的外侧轻型井点管2及布置在基坑1内的坑内轻型井点管3:

27.外侧轻型井点管2沿着基坑1外边布置,整体呈u形,外侧轻型井点管2的缺口边为地下水的下游方向;

28.坑内轻型井点管3包括排成七列且等距平行排列的坑内轻型井点管且坑内轻型井点管3的排列方向与外侧轻型井点管2的缺口边垂直;

29.外侧轻型井点管2与坑内轻型井点管3整体围成e形结构;

30.轻型井点管的底部设有插入透水层的滤水管,其上部通过软管与集水总管连接,集水总管上开有吸水管口,吸水泵与吸水管口连接,以将井点管内的集水抽出,从而达到降低基坑四周地下水位的效果。

31.上述轻型井点管布置结构的施工过程如下:

32.步骤1、根据基坑大小选择轻型井点管平面布置为e型布置;

33.步骤2、除进出车辆方向即缺口边,沿基坑其余边每隔1.5m布设井点管支管,每套长度约为50m,基坑周边布置6套;

34.步骤3、井点管不封闭的一段在地下水的下游方向,沿着井点管不封闭的一段连续多排设置井点管,由北向南间距15~20m布置,每排2套,共布置14套;

35.步骤4、井点管底部设置滤水管插入透水层,上部接软管与集水总管进行连接,集水总管为φ150钢管,周身设置与井点管间距相同的φ40吸水管口;

36.步骤5、通过真空吸水泵将集水管内水抽出,从而达到降低基坑四周地下水位的效果。

37.综上,本技术提供了一种轻型井点管布置结构,相比于传统布局形式,增设了坑内轻型井点管,能够提高降水覆盖范围,特别是提高基坑中部的降水效果,能够更好的减少基底土的隆起,减少土方量,方便工序施工,缩短了施工周期,同时挖好的基坑内无水,相应的提高了基底的承载力,在软土路基,地下水较为丰富的地段应用,效果更加明显,整体形式简单,效果突出,同时其布置合理,对工地施工面积的要求较低,方便工地施工,极具应用前景。

38.本领域技术人员应该理解,本领域技术人员在结合现有技术以及上述实施例可以实现变化例,在此不做赘述。这样的变化例并不影响本实用新型的实质内容,在此不予赘述。

39.以上对本实用新型的较佳实施例进行了描述。需要理解的是,本实用新型并不局限于上述特定实施方式,其中未尽详细描述的设备和结构应该理解为用本领域中的普通方式予以实施;任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的方法和技术内容对本实用新型技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例,这并不影响本实用新型的实质内容。因此,凡是未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本实用新型技术方案保护的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1