一种泥石流沟床冲刷缩尺模型实验装置的制作方法

1.本实用新型涉及缩尺模型技术领域,具体是指一种泥石流沟床冲刷缩尺模型实验装置。

背景技术:

2.由于近年来强降雨以及人类工程活动的影响,在我国山区部分沟道内形成了极为丰富的松散物源,山洪泥石流暴发所需的激发雨量大为降低,增加了陡山坡地区泥石流活动的危险性。

3.在遭遇极端降雨天气时,陡山坡地区沟道暴发大规模、大范围群发山洪泥石流灾害是不可避免的。泥石流沟道的演进过程极为复杂,尤其是在流域中上游沟道狭窄,沟坡急陡段,经历强降雨后,泥石流快速汇流于陡峭河道中,流体呈具有脉动现象的紊流或湍流流场,其动量、能量以及扩散能力较大,水体通过“冲击”、“打击”、“搅拌”等作用对流场产生影响造成沟道冲刷。在流域下游一般为平缓的堆积区,若沟道中上游存在“消防水管”效应,水体巨大的惯性冲击力导致该段松散固体物质解体,直至破坏而裹挟于流体中,泥石流浆体形成,同时在洪积扇堆积体上迅速深切拉槽形成狭窄而短直的沟道,沟道内纵坡比之前显著加大,流体的流量急剧变化,极大的增加了泥石流的破坏力。

4.因此,认清泥石流的发生条件,探明泥石流沟道冲刷演进机制,实现对泥石流灾变过程及其灾害后果的正确认识,是高山峡谷地区、水利水电工程地区降雨驱动泥石流沟道冲刷演进机制研究的重大需求,为了减轻山洪泥石流灾害带来各项损失,及时有效的提供防灾减灾对策,结合前人的工作,开展不同降雨频率下泥石流沟道冲刷演进机制研究。解决这些关键科学问题,将为水利水电工程区泥石流防治工作提供科学指导。

技术实现要素:

5.本实用新型要解决的技术问题就是克服以上的技术缺陷,提供一种泥石流沟床冲刷缩尺模型实验装置。

6.为解决上述技术问题,本实用新型提供的技术方案为:一种泥石流沟床冲刷缩尺模型实验装置,包括水箱,水箱出水端连接有试验水槽,试验水槽内设有泥石流沟床模型,所述试验水槽倾斜设置,试验水槽的高点一端与水箱连接,低点一端连接设有堆积平台,所述试验水槽两侧为透明的钢化玻璃制作,所述水箱与试验水槽倾斜角度由底部的升降调节结构调节;还包括测试系统。

7.进一步的,所述测试系统由实验传感器、激光位移计、高速摄像机、三维激光扫描仪组成,所述实验传感器包括含水率传感器、孔隙水压力传感器。

8.进一步的,所述含水率传感器、孔隙水压力传感器均设置于试验水槽底部,并且均匀间隔设有多个含水率传感器、孔隙水压力传感器均与控制模块连接,控制模块与电脑端连接。

9.进一步的,所述激光位移计、高速摄像机分别设置于两侧钢化玻璃外侧,所述三维

激光扫描仪设置于堆积平台远离试验水槽一侧,并且三维激光扫描仪朝向试验水槽设置。

10.进一步的,所述升降调节结构包括固定柱、伸缩柱、上平台,所述上平台与试验水槽底部通过铰接座铰接连接,所述上平台底部四角处设有伸缩柱,伸缩柱底端置于固定柱内,固定柱内转动连接有螺纹杆,伸缩柱内部中空设有与螺纹杆相配合的内螺纹;固定柱底部设有同步轴,同步轴端部伸入固定柱内通过锥齿轮组驱动螺纹杆转动。

11.进一步的,所述水箱出水端设有控制水流量的闸门,所述堆积平台底部设有万向轮。

12.本实用新型与现有技术相比的优点在于:本装置以高陡山坡地区典型冲沟型泥石流为原型开展物理实验,利用高速粒子成像仪、冲击力测试系统、高速摄像机、激光位移计、三维激光扫描仪、孔隙水压力传感器等仪器获取流体在演化运动过程中的力学参数以及被冲刷沟道的状态变化参数,通过研究在不同沟道坡度、堆积物级配条件以及泥石流流体条件下泥石流对沟床的冲刷程度,剖析泥石流沟床冲刷演进机制。通过分析实验中所监测泥石流与沟床在演化过程中的各参数变化,提出多重影响因子下高陡山坡地区泥石流沟床冲刷模型,并将其引入动力数值计算过程,揭示高陡山坡地区泥石流流量放大效应。通过本装置可以模拟泥石流室内缩尺物理试验情形,并且结合力学模式分析等综合技术方法,可以实现研究泥石流在运动过程中对沟床的冲刷侵蚀过程,尤其是在多重因素影响下的沟床剧烈冲刷机制,研究泥石流因冲刷作用产生的流量放大效果。经过本装置的实验可以建立高陡山坡地区泥石流冲沟数据库;结合室内缩尺试验、力学分析,构建多重影响因素下的沟床冲刷模型;基于泥石流冲刷模型确定泥石流流量放大效应;将流量放大引入数值计算中模拟泥石流的动力冲刷运动全过程。

附图说明

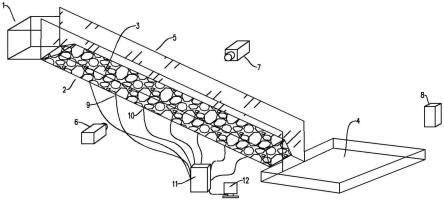

13.图1是本实用新型一种泥石流沟床冲刷缩尺模型实验装置的结构示意图。

14.图2是本实用新型一种泥石流沟床冲刷缩尺模型实验装置的侧视图。

15.图3是泥石流沟床侵蚀示意图

16.如图所示:1、水箱;2、试验水槽;3、泥石流沟床模型;4、堆积平台;5、钢化玻璃;6、激光位移计;7、高速摄像机;8、三维激光扫描仪;9、含水率传感器;10、孔隙水压力传感器;11、控制模块;12、电脑;13、固定柱;14、伸缩柱;15、上平台;16、铰接座;17、螺纹杆;18、同步轴;19、锥齿轮组;20、闸门。

具体实施方式

17.下面结合附图来进一步说明本实用新型的具体实施方式。其中相同的零部件用相同的附图标记表示。

18.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“横向”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者

隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。另外,术语“包括”及其任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。

19.一种泥石流沟床冲刷缩尺模型实验装置,基于高陡山坡地区泥石流沟道冲刷演进过程,采用室内物理试验和数值模拟方法,分析泥石流灾变过程,如图1所示,包括水箱1,水箱1出水端连接有试验水槽2,试验水槽2内设有泥石流沟床模型3,所述试验水槽2倾斜设置,试验水槽2的高点一端与水箱1连接,低点一端连接设有堆积平台4,所述试验水槽2两侧为透明的钢化玻璃5制作,所述水箱1与试验水槽2倾斜角度由底部的升降调节结构调节;还包括测试系统。针对高陡山坡地区泥石流冲刷影响下的流量放大特征,以多源数据耦合调查

→

冲刷影响因子确定

→

缩尺物理模型试验

→

冲刷模型构建

→

流量放大

→

数值计算为主线,开展降雨驱动泥石流沟道冲刷演进机制研究。其中,通过多源数据耦合调查建立高陡山坡地区泥石流冲沟数据库;结合缩尺物理模型试验探究泥石流冲刷关键影响因子,构建多重影响因子下的泥石流冲刷模型,揭示高陡山坡地区完整的泥石流冲刷侵蚀过程;基于泥石流冲刷模型确定泥石流流量放大效应;将泥石流流量放大效应引入数值计算中,推导泥石流沟道冲刷动力运动灾变全过程

20.本装置选择典型泥石流及冲刷沟道作为地质实验模型,按照相似比进行模型搭建泥石流沟床冲刷物理实验平台,探索多重因素影响下的泥石流沟床冲刷模型,利用水箱1蓄水,并放水沿试验水槽2冲刷,模拟泥石流对沟床的冲刷,试验水槽2长10m、宽0.5m、高0.6m并倾斜设置,水箱1出水端设有控制水流量的闸门20,所述堆积平台4底部设有万向轮。在试验水槽2内布置有相应的沟床模型缩尺模拟实际的地形,沟床模型按照相似比选择野外典型沟床原位取样堆砌,实验中按需求做相应调整。在试验水槽2两侧采用透明钢化玻璃5制作格挡,便于侧面观察和数据采集,设置于测试系统对多种数据进行采集,包括实验传感器、激光位移计6、三维激光扫描仪8、高速粒子成像仪、高速摄像机7等设构成。其中实验传感器包括含水率传感器9、孔隙水压力传感器10,用于测量沟床内部含水率及孔隙水压力变化;激光位移计6用来动态测量冲刷过程中沟床的几何形态参数;三维激光扫描仪8用于获取实验过程中沟床各阶段三维变化特征,包括沟床侵蚀状况等;高速粒子成像仪用于实验过程中泥石流流速的测试;高速摄像机7主要记录冲刷实验的全过程影像资料。所述含水率传感器9、孔隙水压力传感器10均设置于试验水槽2底部,并且均匀间隔设有多个含水率传感器9、孔隙水压力传感器10均与控制模块11连接,控制模块11与电脑12端连接。激光位移计6、高速摄像机7分别设置于两侧钢化玻璃5外侧,所述三维激光扫描仪8设置于堆积平台4远离试验水槽2一侧,并且三维激光扫描仪8朝向试验水槽2设置。

21.实验物料:选择研究区典型级泥石流的沟床现场采样,实验过程中采用不同的容重、孔隙比,通过野外及实验室筛分实验获取固相颗粒级配,所有实验通过实验前重新筛分控制颗粒级配达到实验要求。

22.水槽可根据需要通过升降调节结构变动试验水槽2的坡度,所述升降调节结构包括固定柱13、伸缩柱14、上平台15,所述上平台15与试验水槽2底部通过铰接座16铰接连接,所述上平台15底部四角处设有伸缩柱14,伸缩柱14底端置于固定柱13内,固定柱13内转动连接有螺纹杆17,伸缩柱14内部中空设有与螺纹杆17相配合的内螺纹;固定柱13底部设有同步轴18,同步轴18端部伸入固定柱13内通过锥齿轮组19驱动螺纹杆17转动;使用时,由减速电机驱动同步轴18转动,从而使螺纹杆17同时转动,进而使伸缩柱14可以进行升降,通过

铰接座16可以使试验水槽2的倾角进行改变,试验水槽2下端放入堆积平台4内,堆积平台4可以随试验水槽2的角度变化通过万向轮移动位置。

23.边界条件相似方面:水槽两侧为光滑透明钢化玻璃5,底部为花纹钢板,若直接堆放沟床,土颗粒与其接触程度不足,将产生薄弱裂隙的联通,造成渗流现象,因此在沟床与水槽接触部分均匀涂抹黏土,使实验更贴近实际情况。

24.动力学条件相似方面:过程不仅受到沟床尺寸、级配等自身性质的影响,沟道坡度、上游流量等也是重要影响因素。为此,考虑以下物理力学参数:沟道长度l、堆积物厚度h、堆积物重度γs、流速v、流量q、动力粘性系数μ、冲压力p、重力加速度g等。由于原型和模型均在同一重力场中,流体的惯性力与重力之比值相等,即弗劳德数相等,表达如下式:

[0025][0026]

式中,v为流速;g为重力加速度;l为特征长度;fr为弗劳德数;p、m分别代表原型和实验模型。

[0027]

实验方案及组别设计

[0028]

实验前,通过筛分实验确定颗粒级配特征,通过直剪、三轴实验等室内实验确定材料粘聚力、内摩擦角等材料属性,开展达西渗透试验测定沟道堆积物颗粒渗透系数。根据弗劳德相似准则,按照野外实测沟床尺寸堆积沟床,并调整入流量及坡度等参数。实验控制入流量,直到沟床被冲刷破坏至槽底为止。获取沟床冲刷过程中的各变化等参数,其中沟床形态演变由激光位移计记录;流速变化由高速粒子成像仪监测;侵蚀速率通过计算单位时间内沟床侵蚀量获取;冲刷前后形态通过三维激光扫描仪扫描获取。

[0029]

实验目的之一是重现沟床冲刷全过程,分析沟床冲刷相关影响因子。

[0030]

实验目的之二是揭示沟床在不同冲刷条件下的冲刷侵蚀特征,基于冲刷侵蚀特征构建沟床冲刷动力学响应模型。

[0031]

实验目的之三是探究不同级配、不同坡度、不同流量等综合条件参数下对沟床冲刷的影响,构建多重影响因子下的泥石流沟床冲刷模型。

[0032]

综上所述,拟开展的泥石流沟床冲刷物理模型试验方案如下:

[0033]ⅰ校核试验:为了保证实验水槽、各传感器及观测仪器顺利工作和正常采集数据,在正式物理试验参数获取前选择1组沟床开展1次仪器测试试验;

[0034]

ii原型试验:选取数个已发生的典型泥石流为模型,开展室内缩尺物理模型试验,沟床尺寸、形状、级配等所有参数均按照野外测量数据按照1:50比例搭建,完全还原野外调查真实情况,分析沟床冲刷侵蚀的力学机制。实验设计3组,每组3次,共计9次试验;

[0035]

iii不同级配下的沟床冲刷侵蚀研究:选择控制颗粒级配的关键参数中值粒径d

50

及不均匀系数cu为控制参数,设计d

50

为5mm、10mm、20mm下不同的不均匀系数cu实验共16组,每组3次,共计48次试验;

[0036]

iv不同坡度下的沟床冲刷侵蚀研究:分析不同沟道坡度下沟床冲刷特征,流量随时间的变化规律及沟床渗透特征等,设计坡度依次为6

°

、8

°

、10

°

、12

°

、14

°

、16

°

实验共6组,每组3次,共计18次试验;

[0037]

v不同上游流体条件的沟床冲刷侵蚀研究:分析不同上游流量及流体特性对冲刷侵蚀的影响,根据野外原型沟道在不同暴雨频率(p=2%、p=1%、p=0.5%)下的上游流

量,设计流量为2m3/h、6m3/h、13m3/h,流体体积浓度为0.3、0.4、0.5实验共9组,每组3次,共计27次试验。

[0038]

上述实验总组数为35组,共103次。

[0039]

以上对本实用新型及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,具体实施方式中所示的也只是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1