一种适用于深厚软土层的可回收基坑倾斜桩支护结构的制作方法

一种适用于深厚软土层的可回收基坑倾斜桩支护结构

【技术领域】

1.本实用新型涉及基坑支护工程领域,具体涉及一种适用于深厚软土层的可回收基坑倾斜桩支护结构。

背景技术:

2.软土在我国广泛分布,尤其是在东南沿海地区。随着国民经济的发展,土地资源越发稀缺,大量的工程建设场地转向江河湖海周边区域发展,但这些区域地质条件往往很差,以深厚淤泥、淤泥质土地层最为常见。基坑倾斜桩组合支护结构新技术,可实现无水平支撑基坑内土方开挖,方便了建筑物地下结构施工,节约了水平支撑施工、砼龄期和拆除的工期,显著缩短了施工工期。相比桩锚支护结构,无超越用地红线的问题且经济性好、变形控制好。同时,支护桩采用预制桩或钢桩的工业化生产、施工,实现无噪音、无泥浆的绿色施工,遵循国家倡导的经济绿色低碳循环发展方式。但对于周边环境复杂、变形要求高的深厚软土地层,特别是软土基坑深度超过5m的,基坑倾斜桩组合支护结构新技术应用受到很大的限制。目前未见深厚软土基坑倾斜桩组合支护新技术应用案例的相关报告。

3.即现有基坑倾斜桩组合支护技术主要应用于非深厚软土地层,利用土层提供较高的倾斜桩单桩承载力,和竖直围护桩形成较稳定的钢架结构;但对于深厚软土基坑,倾斜桩为了找到的持力层,桩长一般很长,经济性显著降低,且施工难度显著增加,甚至在技术上是不合理的,因此目前在深厚软土基坑倾斜桩组合支护技术应用案例未见报道。

技术实现要素:

4.本实用新型要解决的技术问题,在于提供一种适用于深厚软土层的可回收基坑倾斜桩支护结构,可应用于深厚软土层,充分利用被动区加固土层良好的桩基承载性能和地基承载性能,能够显著提高竖直围护桩桩侧抗变形能力,绿色低碳可循环使用。

5.本实用新型是这样实现的:

6.一种适用于深厚软土层的可回收基坑倾斜桩支护结构,所述深厚软土层的上方为上覆土层,所述深厚软土层的下方为土层,包括竖直围护桩、冠梁、倾斜桩、被动区加固土层以及配筋混凝土垫层,各所述竖直围护桩垂直设在基坑的外沿处,所述冠梁设置各所述竖直围护桩上端,各所述倾斜桩倾斜穿设过所述冠梁,且各所述竖直围护桩和所述倾斜桩的桩顶均锚入所述冠梁中,倾斜桩的上端露出所述冠梁;

7.所述竖直围护桩内侧的所述基坑处设置有被动区加固土层,且所述被动区加固土层与所述竖直围护桩紧密相连,所述被动区加固土层的上方设置有配筋混凝土垫层;所述倾斜桩的底部穿设过所述配筋混凝土垫层,且插入所述被动区加固土层中。

8.进一步的,所述竖直围护桩的底部伸入到深厚软土层下方的土层。

9.进一步的,所述被动区加固土层的厚度为3.0~6.0m,宽度为1.5~5.0m。

10.进一步的,所述被动区加固土层为单轴水泥土搅拌桩、双轴水泥土搅拌桩、三轴水泥土搅拌桩或高压旋喷桩构成的加固土层。

11.进一步的,所述配筋混凝土垫层内部设置有双层双向钢筋网片。

12.进一步的,所述倾斜桩为h型钢柱、钢管桩、异形钢桩或预制桩。

13.进一步的,所述配筋混凝土垫层的厚度为100~350mm。

14.进一步的,所述冠梁为现浇钢筋砼或钢梁。

15.本实用新型的优点在于:

16.本实用新型采用被动区加固土层、竖直围护桩、倾斜桩及冠梁进行组合支护,其中被动区加固土层采用水泥土搅拌桩或是高压旋喷桩加固软土,形成水泥土加固体,提高竖直围护桩桩侧抗变形能力,同时利用被动区加固土层具备良好的桩基承载性能和地基承载性能,提供足够倾斜桩单桩承载力,进一步提高竖直围护桩抗变形能力;同时竖直围护桩、倾斜桩具备施工速度快、造价低、质量易控等特点;被动区加固土层、竖直围护桩、倾斜桩三者协同工作,相得益彰,可实现基坑倾斜桩组合支护结构新技术在深厚软土地层的广泛应用,施工工艺较成熟、施工工期短、造价较低且绿色低碳可循环使用。

17.因此,本实用新型的适用于深厚软土地层的无内支撑、无锚杆的倾斜桩组合支护结构具有巨大的社会效益和经济效益,这是一种新型的支护结构体系,在很大程度上改善倾斜桩组合支护技术应用范围。

【附图说明】

18.下面参照附图结合实施例对本实用新型作进一步的说明。

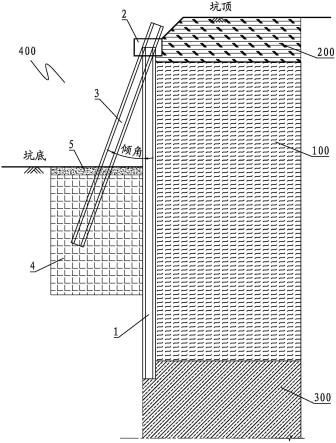

19.图1是本实用新型一种适用于深厚软土层的可回收基坑倾斜桩支护结构示意图。

20.图2是本实用新型一种适用于深厚软土层的可回收基坑倾斜桩支护结构的竖直围护桩、倾斜桩、被动区加固土层配合示意图。

【具体实施方式】

21.下面将结合附图和具体实施方式对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述。在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

22.在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

23.请参阅图1至图2所示,本实用新型的一种适用于深厚软土层的可回收基坑倾斜桩支护结构,所述深厚软土层100的上方为上覆土层200,所述深厚软土层100的下方为土层300,包括竖直围护桩1、冠梁2、倾斜桩3、被动区加固土层4以及配筋混凝土垫层5,各所述竖直围护桩1垂直设在基坑400的外沿处,所述冠梁2设置各所述竖直围护桩1上端,各所述倾斜桩 3倾斜穿设过所述冠梁2,且各所述竖直围护桩1和所述倾斜桩3的桩顶均锚入所述冠

梁2中;

24.所述竖直围护桩1内侧的所述基坑400处设置有被动区加固土层4,且所述被动区加固土层4与所述竖直围护桩1紧密相连,所述被动区加固土层 4的上方设置有配筋混凝土垫层5;所述倾斜桩3的底部穿设过所述配筋混凝土垫层5,且插入所述被动区加固土层4中。

25.在具体实施中,优选的一实施例:为控制基坑整体稳定性,所述竖直围护桩1的底部伸入到深厚软土层100下方的土层300;穿透深厚软土确有困难时,经计算整体稳定性满足要求,所述竖直围护桩也可以不用穿透深厚软土层进入土层。

26.在具体实施中,优选的一实施例:所述被动区加固土层4的厚度为 3.0~6.0m,宽度为1.5~5.0m。

27.在具体实施中,优选的一实施例:所述被动区加固土层4为单轴水泥土搅拌桩、双轴水泥土搅拌桩、三轴水泥土搅拌桩或高压旋喷桩构成的加固土层。

28.在具体实施中,优选的一实施例:所述配筋混凝土垫层5内部设置有双层双向钢筋网片。

29.在具体实施中,优选的一实施例:所述倾斜桩3为h型钢柱、钢管桩、异形钢桩或预制桩。

30.在具体实施中,优选的一实施例:所述配筋混凝土垫层5的厚度为 100~350mm。

31.在具体实施中,优选的一实施例:所述冠梁2为现浇钢筋砼或钢梁。

32.本实用新型中所述被动区加固土层4的水泥土搅拌桩、钢筋混凝土冠梁2现场搅拌、浇筑而成,竖直围护桩1、倾斜桩3规格型号根据需要由工厂预制而成;竖直围护桩1、冠梁2、倾斜桩3、被动区加固土层4、配筋混凝土垫层5形成新的支护结构体系,将基坑400外侧水土压力通过冠梁2、倾斜桩3、被动区加固土层4传递分散给深层土体。配筋混凝土垫层5是根据基坑深度、土质条件等确定厚度;软弱土是淤泥、淤泥质土、填土或其他软弱土。本实用新型适用深厚软土基坑深度可达3~10m,根据周边环境、土质和地下水条件确定。

33.在本实用新型的另一个实施例中,其施工过程具体如下:

34.步骤1、放样、定位;

35.步骤2、竖直围护桩1施工,并做好桩间止水止泥措施;

36.步骤3、倾斜桩3及被动区加固土层4协同施工,且倾斜桩3应植入被动区加固土层4内一定深度;

37.步骤4、冠梁2施工,养护到设计龄期;

38.步骤5、分层分段土方开挖至基坑底,立即进行配筋混凝土垫层5浇筑施工,根据计算结果必要时增设独立基础或条形基础;

39.步骤6、地下室底板及传力带施工后,根据设计计算结果,可先拆除并回收倾斜桩,再进行地下室侧墙及基坑肥槽土方回填施工;也可先进行地下室侧墙及基坑肥槽土方回填施工,再拆除并回收倾斜桩。

40.总之,本实用新型采用竖直围护桩1、冠梁2、倾斜桩3及被动区加固土层4进行组合支护,其中被动区加固土层4采用水泥土搅拌桩或是高压旋喷桩加固软土,形成水泥土加固体,提高竖直围护桩1桩侧抗变形能力,同时利用被动区加固土层4具备良好的桩基承载性能和地基承载性能,提供足够倾斜桩3单桩承载力,进一步提高竖直围护桩抗1变形能力;同时竖直围护桩1、倾斜桩3具备施工速度快、造价低、质量易控等特点;被动区加固土层4、竖

直围护桩1、倾斜桩3三者协同工作,相得益彰,可实现基坑倾斜桩组合支护结构新技术在深厚软土地层的广泛应用,施工工艺较成熟、施工工期短、造价较低且绿色低碳可循环使用。

41.因此,本实用新型的适用于深厚软土地层的无内支撑、无锚杆的倾斜桩组合支护结构具有巨大的社会效益和经济效益,这是一种新型的支护结构体系,在很大程度上改善倾斜桩组合支护技术应用范围。

42.虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式,但是熟悉本技术领域的技术人员应当理解,我们所描述的具体的实施例只是说明性的,而不是用于对本实用新型的范围的限定,熟悉本领域的技术人员在依照本实用新型的精神所作的等效的修饰以及变化,都应当涵盖在本实用新型的权利要求所保护的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1