一种河道护岸生态挡墙的制作方法

1.本技术涉及挡墙领域,尤其是涉及一种河道护岸生态挡墙。

背景技术:

2.随着环保意识的提高,河道护岸挡墙不仅起固定河岸泥土的作用,还需要维持河道及河岸的生态平衡,保护河道及河岸的生态多样性。

3.现有的河道护岸生态挡墙一般采用格宾挡墙格,宾挡墙的缝隙具有沉积河内营养物质的作用,河岸的生物在绿化层生活繁殖,而格宾挡墙内的缝隙空间较小,河道内的鱼类和其他生物的自身体积一般比石缝大,鱼类难以进入格宾挡墙内的缝隙中繁殖和避难,因此需要改进。

技术实现要素:

4.为了使河道挡墙具有供河道内鱼类繁殖和避难的环境,本技术提供一种河道护岸生态挡墙。

5.本技术提供的一种河道护岸生态挡墙采用如下的技术方案:

6.一种河道护岸生态挡墙,包括用于设置在护坡底部的护脚结构,所述护脚结构由若干独立设置的格宾笼拼装而成,所述格宾笼内填充有石层和填充件,所述填充件位于所述格宾笼的临水侧,所述填充件内开设有空腔,所述填充件的临水侧开设有用于使鱼类进入所述空腔的通孔,所述通孔一端连通所述空腔、另一端连通于所述格宾笼的临水侧外。

7.通过采用上述技术方案,格宾笼拼装形成格宾挡墙,格宾挡墙作为护脚结构设置在护坡底部,格宾笼内填充有石层和开设有空腔的填充件,且填充件的通孔连通河道与空腔,汛期泥沙等营养基质得以沉积于填充件的空腔和石层的石缝中,进而能促进河道自然植物的生长,石缝为微小生物提供繁殖和避难环境,部分鱼类可通过通孔进入沉积有营养基质的空腔中,则空腔为河道内部分鱼类和其他水生物提供繁殖和避难环境,有利于促进生态平衡以保护生态系统的多样性。

8.优选的,还包括绿化层,所述绿化层铺设在所述护坡的表面。

9.通过采用上述技术方案,铺设在所述护坡的表面的绿化层包括泥土、草和植物,绿化层富有植物营养,绿化层为青蛙等两栖生物以及河道附近的陆地生物提供合适的生存和繁殖环境。

10.优选的,还包括若干u型管,所述u型管埋设在所述绿化层,所述u型管的两端均与外界相连通。

11.通过采用上述技术方案,u型管埋设在所述绿化层,u型管为生活在绿化层的生物提供人造洞穴,随着泥土的流动,u型管内沉积有泥土,而泥土为生物的繁殖和避难提供营养,则u型管为生活在绿化层的生物提供良好的繁殖和避难环境,且u型管的两端均连通外界,使人造洞穴不易因雨天泥土堵塞洞口而缺乏氧气,提高了人造洞穴的宜居性。

12.优选的,还包括限位槽,所述限位槽开设在靠近护坡的河床,所述限位槽用于供位

于底部的格宾笼嵌入。

13.通过采用上述技术方案,限位槽用于供底部格宾笼嵌入,底部格宾笼放置于限位槽内,限位槽限定底部格宾笼的位置,从而固定护脚结构的底部基础,便于上层格宾笼的放置和位置摆放,使护脚结构的底部基础稳定,不易受河水流动而移动。

14.优选的,所述格宾笼与限位槽的槽壁之间还填充有碎石层。

15.通过采用上述技术方案,格宾笼与护坡之间的间隙被碎石层所封堵,有利于减少水流冲刷导致护坡水土流失,碎石层和河水的水压共同作用,对上层格宾笼有限位作用,使护脚结构整体稳定。

16.优选的,所述填充件开设有若干通道口,两个所述填充件的空腔连通有通道管,所述通道管穿设于所述通道口,所述通道管的外壁与所述通道口的内壁抵接。

17.通过采用上述技术方案,通道管连通两个填充件的空腔,使填充件内的空腔体积增大,扩大大体积鱼类的活动空间,且通道管内可沉积营养基质,为在空腔或通道管内繁殖的生物提供更多的营养基质,使空腔内环境更适于生物生存和繁殖。

18.优选的,所述格宾笼的侧边设置有加固件,所述加固件与所述格宾笼的棱边固定。

19.通过采用上述技术方案,格宾笼的侧边设置有加固件,使格宾笼的侧边硬度加强,位于底部的格宾笼不易受上方格宾笼的压力而变形,提供护脚结构的稳定性。

20.优选的,相邻所述格宾笼之间设置有连接件,所述连接件用于连接相邻所述格宾笼。

21.通过采用上述技术方案,相邻格宾笼之间设置有连接件,连接件将相邻格宾笼连接,相邻格宾笼形成连接关系,使各独立格宾笼形成整体,各格宾笼不易移位,提高护脚结构的稳定性。

22.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

23.1.汛期泥沙等营养基质得以沉积于填充件的空腔和石层的石缝中,进而能促进河道自然植物的生长,石缝为微小生物提供繁殖和避难环境,部分鱼类可通过通孔进入沉积有营养基质的空腔中,则空腔为河道内部分鱼类和其他水生物提供繁殖和避难环境,有利于促进生态平衡以保护生态系统的多样性;

24.2.u型管内沉积有泥土,而泥土为生物的繁殖和避难提供营养,则u型管为生活在绿化层的生物提供良好的繁殖和避难环境,且u型管的两端均连通外界,使人造洞穴不易因雨天泥土堵塞洞口而缺乏氧气,提高了人造洞穴的宜居性。

附图说明

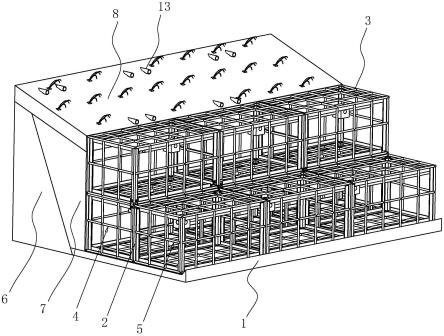

25.图1是本技术实施例中整体结构示意图。

26.图2是本技术实施例中限位槽及护脚结构部分结构示意图。

27.图3是本技术实施例中填充件及通道管部分结构示意图。

28.图4是本技术实施例中a部分的放大图。

29.附图标记说明:

30.1、限位槽;2、护脚结构;3、格宾笼;4、临土组;5、临水组;6、护坡;7、碎石层;8、绿化层;9、填充件;91、通孔;92、通道口;93、空腔;10、通道管;11、加固件;111、角钢;12、连接件;121、钢绳;13、u型管。

具体实施方式

31.以下结合附图1-4对本技术作进一步详细说明。

32.本技术实施例公开一种河道护岸生态挡墙。参照图1,一种河道护岸生态挡墙包括用于设置在护坡6底部的护脚结构2,护脚结构2由若干独立设置的格宾笼3拼装而成,河床靠近护坡6的位置开设有限位槽1,限位槽1的底部为水平设置,限位槽1用于供底部格宾笼3嵌入,且最底层格宾笼3放置于限位槽1,最底层格宾笼3的底面与限位槽1靠近格宾笼3的一面抵接,沿格宾笼3宽度方向铺设两组,两组格宾笼分别为临土组4和临水组5,临土组4为靠近护坡6的两排格宾3,临水组4为靠近河道的一排格宾笼3,每排的各个格宾笼3朝护坡6的长度方向依次排列,临土组4的两排格宾笼3朝竖直方向排列;临水组5的一排格宾笼3朝护坡6的长度方向依次排列,临水组5位于临土组4远离护坡6的一侧,临水组5的底面与限位槽1的水平顶面抵接;临土组4与限位槽1的槽壁之间填充有碎石层7,碎石层7由开挖料回填形成,碎石层7填充临土组4与限位槽1的槽壁之间的间隙,使护坡6的水土流失情况减少,且对格宾笼3起限位作用。护坡6的表面铺设有绿化层8。

33.参照图2和图3,格宾笼3填充有石层(图中未示出)和填充件9,填充件9可以是圆形、方形等,在本实施例中,填充件9为方形,填充件9位于格宾笼3的顶部且靠近临水侧,填充件9靠近格宾笼3临水侧的一面与格宾笼3临水侧的一面抵接,填充件9由混凝土制作而成,填充件9内部开设有空腔93,空腔93可以是圆形、方形等,在本实施例中,空腔93为方形,填充件9临水的一面开设有通孔91,通孔91可以是圆形、方形等,在本实施例中,通孔91为圆形,通孔91连通河道与空腔93,通孔91用于使鱼类进入空腔93;填充件9与临水面水平相邻的两个侧面均开设有圆形通道口92,通道口92尺寸与形状与通孔91相同,通道口92连通空腔93与外界,护脚结构2还包括有水平设置的通道管10,通道管10连通水平相邻的两填充件9的空腔93,通道管10的外壁与通道口92的内壁抵接。

34.参照图4,格宾笼3的棱边均固定有加固件11,加固件11为角钢111,角钢111固定在格宾笼3的内部,相邻的格宾笼3之间设置有连接件12,连接件12为钢绳121,钢绳121首尾相连缠绕相邻格宾笼3的棱边,使相邻格宾笼3形成连接关系,钢绳121将各独立格宾笼3形成整体,使各格宾笼3不易产生位移,提高护脚结构2的整体稳定性。

35.参照图1,绿化层8埋设有u型管13,u型管13水平设置,且u型管13的两端均与外界连通。

36.本技术实施例一种河道护岸生态挡墙的实施原理为:限位槽1开设在靠近护坡6的河床,且限位槽1的底端顶面为水平,为位于底部的格宾笼3提供平稳的放置环境,若干格宾笼3放置在限位槽1的顶端顶面,若干格宾笼3沿格宾笼3的宽度方向排列两组,且沿河道延伸方向依次抵接排列,若干格宾笼3沿竖直方向平齐放置,格宾笼3的棱边均固定有角钢111,提高格宾笼3的硬度,位于下方的格宾笼3不易因挤压而变形,相邻的格宾笼3之间通过钢绳121缠绕而形成连接关系,则若干格宾笼3形成护脚结构2。

37.格宾笼3与护坡6之间的间隙被碎石层7所封堵,有利于减少水流冲刷导致护坡6水土流失,碎石层7和河水的水压共同作用,对上层格宾笼3有限位作用,使护脚结构2整体稳定。

38.形成护脚结构2的格宾笼3内均填充有石层,部分格宾笼3填充有开设空腔93及通孔91的填充件9,且填充件9的通孔91连通河道与空腔93,水平相邻的两空腔93通过通道口

92连通有通道管10,汛期泥沙等营养基质得以沉积于填充件9的空腔93、通道管10和石层的石缝中,进而能促进河道自然植物的生长,石缝为微小生物提供繁殖和避难环境,鱼类和微小生物均可通过通孔91进入沉积有营养基质的空腔93和通道管10中,则空腔93和通道管10为河道内部分鱼类和其他水生物提供繁殖和避难环境,有利于促进生态平衡以保护生态系统的多样性。

39.绿化层8为青蛙等两栖生物以及河道附近的陆地生物提供合适的生存和繁殖环境。u型管13为生活在绿化层8的生物提供人造洞穴,随着泥土的流动,u型管13内沉积有泥土,而泥土为生物的繁殖和避难提供营养,则u型管13为生活在绿化层8的生物提供良好的繁殖和避难环境,且u型管13的两端均连通外界,使人造洞穴不易因雨天泥土堵塞洞口而缺乏氧气,提高了人造洞穴的宜居性。

40.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1