一种桥梁施工边坡严苛条件压桩移动引导设备的制作方法

1.本发明属于桥梁施工设备技术领域,具体涉及一种桥梁施工边坡严苛条件压桩移动引导设备。

背景技术:

2.随着城镇化建设和铁路交通的发展,桥梁的建设也越来越多,通过桥梁可跨过障碍物,保证车辆的顺利通行,在桥梁建设过程中,桥柱的稳定是至关重要的,其不能水平位移,不能发生倾斜,也不能发生沉降。有时需要对河道边坡进行一定的防护,以提高其稳定性,但现有的边坡防护装置在使用时还存在一些不足之处,例如现有的边坡防护装置一般是将定位桩直接打入到土壤内对防护网进行固定,定位桩和土壤的咬合能力较差,导致后续防护网的整体稳定性较低,降低了装置的实用性;现有的边坡防护装置在进行组合使用时,相邻防护装置之间缺少一定的连接,导致在后续拼接时不能便捷的对装置进行定位,同时降低了装置的整体性。

3.桥梁是修在地基上的,地基稳定则桥梁的修建便容易得多,地基不稳定,也即软弱地基,则桥梁在修建前必须对地基预先进行处理,提高其稳定性。软弱地基最大的特征是土质松散、含水量高、承载力差,表现为易发生沉降及滑移,而如果这种地基位于边坡上,则沉降与滑移会更加严重,对修建桥梁提出了更大的挑战。位于边坡上的软弱地基,典型的案例为河谷修建的路桥,我国南方地区存在大量这种施工场景。在河道边坡打桩施工过程中,桥梁桩基施工的同时还应当考虑河道边坡抗滑坡处理。现有抗滑桩是边坡加固工程中的常见加固结构,抗滑桩布置在边坡的不同位置和深度,一般为垂直打入。抗滑桩穿过滑坡体深入嵌固于滑床,通过桩身将上部承受的滑坡推力传给桩下部滑床的土体或岩体,依靠桩体嵌固于滑床岩土体的侧向阻力平衡桩体受荷段的滑体推力,实现加固坡体处于稳定状态的效果。压桩施工依赖于大型机械,现有大型桩基设备主要应用于桥梁桩基施工,但在考虑滑坡桩施工时,因施工范围扩大,导致目前现有压桩施工存在困窘。

技术实现要素:

4.对于局域斜度的河道边坡,大型机械无法深入边坡施工的问题,本发明提供一种桥梁施工边坡严苛条件压桩移动引导设备,利用边坡马道铺设轨道并利用车架将沉桩及移动电锤平移至远端进行引导性施工,无需大型设备远距离移动施工。

5.本发明解决其技术问题所采用的方案是:一种桥梁施工边坡严苛条件压桩移动引导设备,包括车架、内轨道轮、双平行c形轨道和稳定夹持机构,双平行c形轨道固定于地面基础上,位于车架底部的内轨道轮分别套装于相应的c形轨道内,在车架的底座上固定有支架,在支架四个侧壁的内侧中部分别固定有稳定夹持机构,每个稳定夹持机构包括固定座、内压板、上连板和下连板,上连板和下连板的两端分别铰接在固定座的上端与内压板的下端,始终保持内压板的高度高于固定座的高度,四组稳定夹持机构的四个内压板组合为四棱柱的四个侧面,设置有驱动四个内压板向下移动的下压驱动机构。

6.首先利用端部固定架为基础导向架,将两个端部固定桩分别压入端部固定架两侧的固定通道内使得端部固定架被固定,在端部固定架的两侧分别固定连接两根所述c形轨道,使两个轨道的近端被固定,两个c形轨道的中部和末端分别固定有连板。

7.在下连板的上端销轴位置和上连板的下端销轴位置连接有拉簧。

8.c形轨道包括底座和上部的c形轨道槽,该c形轨道槽包括两侧壁和顶部的槽口,且在槽口两侧具有肩板;轨道轮为双平行轮,其中部具有转轴,中部转轴安装有轴架,轴架固定在车架底部;轴架从c形轨道的槽引出,双平行轮分别位于两个肩板的下侧。

9.下压驱动机构包括活动内架和摆架组件,该活动内架包括内架上横边框和内架下横边框,上横边框和下横边框的之间连接有立柱,上横边框和下横边框的中部连接有平行限位板,各稳定夹持机构的上连板和下连板分别套装于相应的平行限位板内,内架上横边框位于各稳定夹持机构的上连板的上方,内架下横边框位于各稳定夹持机构的下连板的下方,在下横边框的下方固定有配重环体,摆架组件用于驱动配重环体上升或下降。

10.本发明的有益效果:采用一种桥梁施工边坡严苛条件压桩移动引导设备,在边坡沉桩施工时,使得施工机械能够通过狭窄的体型以适应在较窄边坡跨度或马道上行驶和转移施工,该施工机械还可以在施工过程自行或被拖拽移动施工。

11.设备中四组稳定夹持机构的四个内压板组合为四棱柱的四个侧面,当沉桩的下端被插入四个内压板的内侧时,利用下压驱动机构使各内压板分别顶压在沉桩的四个侧面上。沉桩四周侧壁对各内压板产生向下的摩擦力,各内压板越向下移动夹持力度越大,沉桩及其上端的移动电锤的重力结合各内压板的压力形成支撑关系不会向下滑动。在车架移动到位后,下压驱动机构释放对各内压板的压力,各内压板在相应拉簧的作用下向上且向外移动,从而沉桩落地。四个内压板向外展开较小距离时,虽然释放对沉桩的支撑,但仍然能够组成竖向通道,具有对沉桩导向功能,防止沉桩被电锤高频冲击时发生倾斜。

附图说明

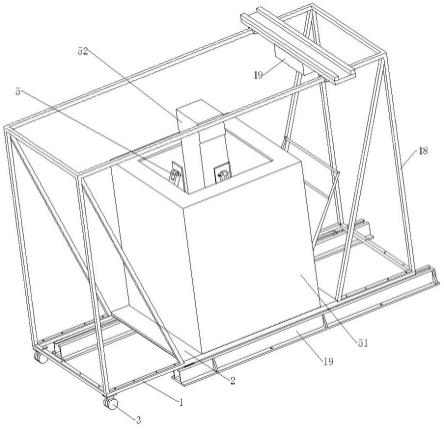

12.图1是本发明移动引导设备的立体图;图2是图1的内部结构图之一;图3是图1的内部结构图之二;图4是图2的侧面图;图5是含有液压锁定机构的移动引导设备立体图;图6是图5的俯视图;图7是吊扣及移动电锤的结构图;图8是稳定夹持机构的侧视图;图9是端桩轨道固定结构图。

13.图中标号:车架1,底座2,内轨道轮3,支架4,稳定夹持机构5,固定座6,内压板7,上连板8,下连板9,拉簧10,活动内架11,内架上横边框12,内架下横边框13,内架平行限位板14,配重环体15,支座16,摆杆17,顶杆18,c形轨道19,穿孔20,锁定机构21,直角架22,辅架23,滑轴24,液压缸25,端部固定架26,端部固定桩27,连板28,吊扣29,移动电锤30,夹具31,固定夹板一32,间距调节板33,固定夹板二34,自适应调节板35,电控拉动机构36,拉绳37,把手38,地锁39,天锁40,滑槽41,自由滑块42,限位顶柱43,顶丝44,内压板45,底套管46,枕

木47,辅助吊具48,电葫芦49,辅吊环50,壳体51,沉桩或定位桩52。

具体实施方式

14.下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

15.实施例1:一种如图1所示的桥梁施工边坡严苛条件压桩移动引导设备,对于具有一定斜度的河道边坡,大型机械无法深入边坡施工的问题而设计,该压桩移动引导设备主要包括车架1、内轨道轮3、c形轨道19和稳定夹持机构5等结构组成。该压桩移动引导设备配合吊车施工,在以吊车为中心沿河道边坡修平基础,或者利用原有马道作为基础,在基础上铺设双平行的c形轨道19,车架1携带其上部的工作单元一起位于c形轨道19上侧并沿轨道移动。利用吊车将移动电锤30(如图7所示)吊装后,再将移动电锤30下端的夹具夹持沉桩的端部,将移动电锤30和沉桩一起吊起呈竖立状,然后将沉桩的下端插入图2中各稳定夹持机构5的内侧,控制各夹持机构对沉桩夹持固定,并转移至下桩位置进行压装施工。

16.图2显示了该压桩移动引导设备的内部结构,车架1的中部为主要工作单元,车架1沿行走方向的前侧和后侧加长有辅架,在车架1和辅架的下方分别安装有轨道轮3,各轨道轮分别匹配安装于相应的c形轨道19内。如图9所示,在靠近吊车位置处,首先利用端部固定架26为基础导向架,吊装移动电锤30携带端部固定桩27,将两个端部固定桩分别压入端部固定架26两侧的固定通道内,使得端部固定架26被固定。在端部固定架26的两侧分别固定连接两根c形轨道19,使两个轨道的近端被固定。两个c形轨道19的中部和末端分别固定有连板28以确保两者始终平行且固定。远端轨道底部有凸出的固定座,通过锚杆与底层固定。还可以进一步考虑在两个c形轨道19的底部铺设一定高度的枕木47,如图4所示。利用枕木能够提高轨道高度,根据沉桩顶端露出地面高度铺设相应高度的枕木,以加固河床防止滑坡为目的的沉桩基本无需考虑铺设枕木。

17.图2中可以看出,在车架1的底座2上固定有支架4,该支架4整体为立方体结构,其包括四个立柱,相邻立柱之间固定有横梁和连杆。在支架4四个侧壁的内侧中部分别固定有稳定夹持机构5。

18.图2结合图8,每个稳定夹持机构5包括固定座6、内压板7、上连板8和下连板9,上连板8和下连板9的两端分别铰接在固定座6的上端与内压板7的下端,如图8中始终保持内压板7的高度高于固定座6的高度,最好在下连板的上端销轴位置和上连板的下端销轴位置连接有拉簧10。拉簧能够把持内压板7向上且向外平移,即自然状态下内压板7都向外展开。

19.四组稳定夹持机构5的四个内压板7组合为四棱柱的四个侧面,设置有驱动四个内压板7向下移动的下压驱动机构。当沉桩的下端被插入四个内压板7的内侧时,利用下压驱动机构,使各内压板分别顶压在沉桩的四个侧面上。沉桩四周侧壁对各内压板产生向下的摩擦力,各内压板越向下移动夹持力度越大,沉桩及其上端的移动电锤的重力结合各内压板的压力形成支撑关系不会向下滑动。但在车架移动到位后,下压驱动机构释放对各内压板的压力,各内压板在相应拉簧的作用下向上且向外移动,从而沉桩落地。四个内压板向外展开较小距离时,虽然释放对沉桩的支撑,但仍然能够组成竖向通道,具有对沉桩导向功能,防止沉桩被电锤高频冲击时发生倾斜。

20.如图1和图9所示,采用的c形轨道19,其包括底座和上部的c形轨道槽,该c形轨道槽包括两侧壁和顶部的槽口,且在槽口两侧具有肩板。轨道轮为双平行轮,其中部具有转

轴,中部转轴安装有轴架,轴架固定在车架底部。轴架从c形轨道的槽引出,但轨道轮的双平行轮分别位于两个肩板的下侧,该轨道结构能够有效约束车架保持车架平稳,尤其能防止车架侧翻。

21.本实施例在施工时首先利用吊车优势,在近处通过吊钩吊装移动电锤并携带沉桩就近压桩施工,同时利用电锤携带端部固定桩向轨道起始位置处的端部固定架两侧竖向通道压桩,利用端部固定桩对端部固定架进行固定,利用端部固定架对两侧c形轨道的端部固定,利用锚杆对c形轨道的中部和远端固定。

22.如图7中吊扣29于吊车的吊钩连接弧脱离,吊扣下端固定于移动电锤30,移动电锤的电源线来源于吊车或外置电源,吊扣的底部连接于夹具31,该夹具31包括固定夹板一32和固定夹板二34(吊装时控制两夹板分别位于左右两侧),在固定夹板一32的内侧套装于间距调节板33(固定夹板一32上设置平行双螺孔并分别安装于螺栓,螺栓的外端安装调节螺母,螺栓的内的安装间距调节板33),在固定夹板二34的内侧安装自适应调节板35,其上下端分别通过摆杆与固定夹板二铰接形成平行四边形,在自适应调节板35的上侧连接拉绳37,在夹紧31主体上安装电控拉动机构36,该电控拉动机构36驱动拉绳37向上移动或释放,当拉绳向上移动弧,使得自适应调节板向上抬升而靠近固定夹板二,当该夹具与沉桩上端部夹持后,电控拉动机构释放拉绳,使得自适应调节板35向内移动顶压在沉桩上端部,当吊扣向上移动后,沉桩上端部压迫自适应调节板被携带其一起向下移动,该自适应调节板向下移动的同时会向内顶紧,即越向下移动越顶紧沉桩上端部,确保其不会在吊装时脱落。

23.将车架移动至轨道起始位置即靠近吊车辅架位置时,利用吊车携带移动电锤并夹持沉桩,吊起后送入车架上方的四个内压板中心位置,然后控制下压驱动机构是各内压板压贴于沉桩下端并固定。松开吊钩但确保移动电锤电源线随车架一起向远端移动,在任何目标位置由该设备施工并引导沉桩施工。压桩施工结束后,通过辅助吊具48,将电葫芦49移动至电锤上方,通过吊钩对辅吊环50吊装向上抬升小段距离,使夹具从底板穿孔20引出,然后移动该车架回归吊车辅架等待对下个施工点位施工。其中辅助吊具优选固定在车架上侧,还可采用随车体移动的其他辅助吊具。

24.实施例2:在实施例1基础上的一种下压驱动机构,如图2和图4所示,该下压驱动机构包括活动内架11和摆架组件,该活动内架11包括四个首尾固定的上边框组成的内架上横边框12,四个首尾固定的下扁孔组成的内架下横边框13,上横边框和下横边框的之间连接有立柱。上横边框和下横边框的中部连接有平行限位板14,各稳定夹持机构的上连板和下连板分别套装于相应的平行限位板14内。

25.满足内架上横边框12位于各稳定夹持机构5的上连板8的上方,内架下横边框13位于各稳定夹持机构5的下连板9的下方。

26.在所述下横边框13的下方固定有配重环体15,在底座2的两侧分别固定有支座16,在两侧支座16内铰接有l形摆动架,该l形摆动架包括双平行摆杆17和双平行顶杆18,两个摆杆17之间通过连杆和把手38固定为一体,两个顶杆18分别支撑在配重环体15的两侧边下方。如图4所示,当向下按压把手38时,两侧摆杆17向下移动,使得两侧顶杆18向上移动,进而驱动配重环体15向上移动,当向上抬升把手38时,两侧顶杆18向下移动,从而配重环体15向下移动。

27.由于内架上横边框12位于各上连板8的上方,从而在向上抬升把手38时,配重环体

15向下移动使得内架上边框12压迫各上连杆8向下移动,进而使得各内压板7向下且向内收缩。由于内架下横边框13位于各下连板9的下方,当向下压迫把手38时,配重环体15向上移动使得内径上横边框12失去对上连板8的压迫,此时各内压板7在拉簧10作用下向上且向外展开,或者在内架下横边框13对下连板9抬升作用下向上且向外展开。

28.基于上述结构,还可以进一步在各立柱下方套装有底套管46,并安装有锁丝,通常利用锁丝将底套管46与支架各立柱固定为一体,在需要整体抬升吊具时,松开各锁丝,同时利用锁定机构对各稳定夹持机构5锁定,在该状态下,向下摆动把手使,能够将整个支架向上抬升。

29.实施例3:在实施例2基础上,摆架组件还包括位于车架上的地锁39和位于支架顶部的天锁40。如图2所述的地锁39包括固定在车架上的基座,在基座上设置有竖向转轴,在转轴上安装有转板,当把手38向下移动至极限位置时,旋转盖转板90度,使得转板压在把手上侧,防止把手自动向上移动。所述的天锁40如图2所示,包括套装在支架顶部横梁上的滑套,在滑套外侧有两级卡槽,当把手向上移动至上侧位后,滑动该滑套能够使第一卡槽或第二卡槽与把手卡固在一起。第一卡槽为极限卡槽,把手位于第一卡槽时,各内压板对沉桩锁定,当把手位于第二卡槽时,各内压板向外略微展开形成导向通道,但各内压板仍然能够对沉桩有效防倾倒作用。

30.实施例4:在以上实施例1-3基础上,采用对稳定夹持机构5的绝对锁死机构如图8所示,通过该机构在对稳定夹持机构5锁死时,就达到对各内压板锁死的功能。图8中在固定座6上设置竖向滑槽41,在竖向滑槽内套装有自由滑块42,该自由滑块的内端有凸出的限位顶柱43,该自由滑块的外端有封闭腔,其内套装有压板45,其侧壁安装有顶丝44,通过向外旋拧顶丝,内压板失去对固定座6压迫作用,自由滑块42能够自由升降滑动,但向内旋拧顶丝后,内压板45与固定座6锁定在一起,使得限位顶柱支撑在下连板9的上侧,使得下连板9不能向上移动,即使得内压板不能向外展开。本实施例机构主要应用于对沉桩固定后的进一步锁死作用。本实施例与实施例1-3相比,实施例1-3利用配重环体对各内压板作用,本实施能够在此基础上通过锁死机构实现对内压板绝对锁定。

31.实施例5:在以上实施例1-3基础上,采用液压驱动的方式实现绝对锁定功能。具体如图5和图6所示,在支架4的对角位置立柱内侧分别安装有锁定机构21,锁定机构包括位于顶部的直角架22,位于直角架22外侧的辅架23,位于直角架22中部下方垂直连接有滑轴24,在支架立柱内侧固定有滑槽,滑轴套装于滑槽内能够升降滑动。在支架架22的根部与支架4的立柱下方连接有液压缸25,通过控制液压缸升降,能够带动各支架架22升降移动,每个支架架22能够压迫其下方的上连板8,当沉桩位于各内压板内侧时,各支架架向下压迫各上连板进而使各内压板绝对支撑在沉桩侧面。本实施例与实施例4相比,实施例4为被动锁定,本实施例为主动压迫锁定,具有进一步对内压板压迫作用。

32.实施例6:在以上实施例1-3基础上,在活动内架11的各上边框中部,沿竖向安装有顶丝,通过调节各顶丝深度,用于先后驱动上连板向内收缩,进而能够对矩形截面沉桩或方形截面沉桩的适配调节,具有多沉桩交替使用的特点。

33.实施例7:在以上各实施例基础上,进一步将各内压板7可以为v型或弧形,或者在其表面安装有v型或弧形部件,以适应圆柱沉桩施工。

34.应当理解的是,本发明的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本发明的

原理,而不构成对本发明的限制。因此,在不偏离本发明的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1