一种装配式建筑抗震加固结构及其施工方法与流程

本技术涉及建筑施工安装的,尤其是涉及一种装配式建筑抗震加固结构及其施工方法。

背景技术:

1、装配式结构是一种新型的建筑结构形式,装配式结构的主要特点是将各个组件在工厂中预制 、现场快速组装的方式,具有施工速度快、质量可控、环保节能等优点。装配式结构的设计通常更具灵活性,可以满足各种不同的建筑需求。因此广泛的应用于工业厂房、体育场馆、桥梁等。

2、目前,在装配式结构使用基础隔震结构,如摩擦摆支座、橡胶隔震支座等,将建筑物与地基分离,从而减少地震产生的地震波传递到建筑物上,从而降低损坏风险。但是地震烈度较大时,基础隔震结构不能完全消除震动,建筑物仍然会发生震动,而阻尼装置有助于控制结构的震动,减少震动幅度,提高结构的稳定性和耐震性能。

3、针对上述中的相关技术,通常阻尼装置设置在基础隔震结构内部,因此阻尼装置的尺寸受到基础隔震结构的限制,导致阻尼装置的阻尼效果有限,从而导致阻尼装置减少震动幅度能力有限。

技术实现思路

1、为了提升建筑阻尼结构的阻尼效果,提高建筑耐震性能,本技术提供一种装配式建筑抗震加固结构及其施工方法。

2、本技术提供的一种装配式建筑抗震加固结构及其施工方法采用如下的技术方案:

3、一种装配式建筑抗震加固结构,包括:

4、地基;

5、房屋主体,位于所述地基的上,且所述房屋主体与所述地基之间具有间隙;

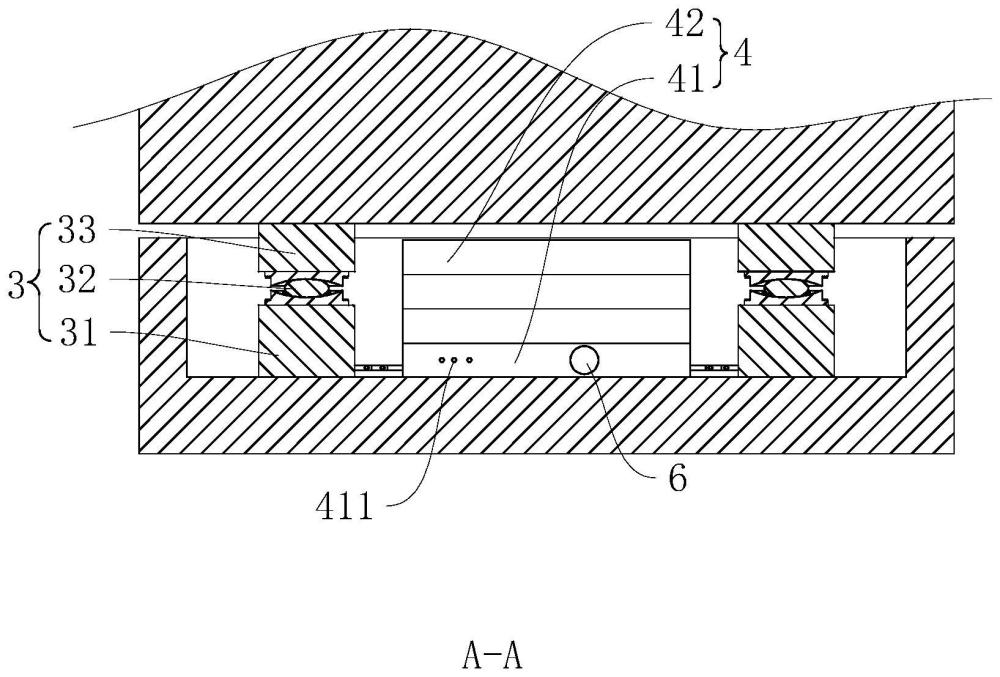

6、隔震组件,安装在所述地基与所述房屋主体之间,所述隔震组件包括下座柱、球状衬板以及上座柱,所述下座柱安装在所述地基上,所述上座柱安装在所述房屋主体上,所述上座柱和所述下座柱相对的一面向内凹陷形成圆弧状,所述球状衬板安装在所述下座柱和所述上座柱之间;

7、阻尼组件,安装在所述房屋主体与所述地基之间,所述阻尼组件包括气囊体和摩擦件;

8、充气组件,一端连接在所述隔震组件上另一端连接在所述阻尼组件上,所述充气组件用于利用所述隔震组件的运动向所述气囊体内充气,以使所述阻尼组件一端抵接在所述地基上,另一端抵接在所述房屋主体上。

9、通过采用上述技术方案,当烈度较大的地震到来时,地基通过下座柱、球状衬板以及上座柱的滑动连接起到隔震的效果,极大的减小地震波传递到房屋主体上。而地震的烈度较大,因此房屋主体还是会产生震动,地震波的时间较短,地基会快速平稳,但是由于下座柱、球状衬板以及上座柱的滑动连接导致房屋主体难以快速平稳。

10、此时充气组件利用隔震组件上下座柱和上座柱的相对晃动向气囊体体内充气,从而将阻尼组件的一端抵接在地基上,另一端抵接在房屋主体上,增大地基与房屋主体之间的摩擦,从而提高阻尼组件的阻尼效果,进而使得房屋主体快速恢复平稳,达到提高建筑耐震性能的效果。

11、可选的,所述气囊体上开设有泄气孔、泄压孔,所述泄压孔上封堵有封堵件。

12、通过采用上述技术方案,泄气孔极小,只能进行缓慢的放气,使得充气组件未工作时,阻尼组件与地基或房屋主体之间具有间隙。而当充气组件工作时,充气组件充气量远大于泄气孔的泄气量,因此充气组件可以控制阻尼组件抵接在地基和房屋主体之间。

13、同时为了避免充气组件过度充气导致地基与房屋主体脱离,因此泄压孔较大,泄压孔的泄气量大于充气组件的充气量,因此当泄压孔上的封堵件受到的压力较大打开时,泄压孔可对气囊体内的气体进行泄压。

14、可选的,所述封堵件包括框架、弹性件以及封堵块,所述框架固定连接在所述泄压孔的开口处,所述弹性件的一端与所述框架固定连接,另一端与所述封堵块固定连接,以使所述封堵块将所述泄压孔进行封堵。

15、通过采用上述技术方案,当气囊体内的压力大于弹性件的弹力时,气囊体的气体便会将封堵块推开,以使气囊体内的气体从泄压孔排出,从而防止充气组件过度向气囊体内充气。

16、可选的,所述气囊体安装在所述地基上,所述摩擦件安装在所述气囊体靠近所述房屋主体的一侧。

17、通过采用上述技术方案,将气囊体和摩擦件安装在地基上,便于操作人员进行施工。

18、可选的,所述地基上固定连接有限位杆,所述限位杆与所述房屋主体之间具有间隙,所述摩擦件上开设有限位孔,所述限位杆穿设在所述限位孔内。

19、通过采用上述技术方案,利用限位杆和限位孔的配合,使得摩擦件沿限位杆的长度方向移动,防止摩擦件的位置随意滑动。

20、可选的,所述摩擦件包括沿限位杆堆叠的若干个橡胶垫。

21、通过采用上述技术方案,将摩擦件设置为多个橡胶垫,使得最上层的橡胶垫发生磨损后,便于进行更换。

22、可选的,所述充气组件包括活动杆、复位弹簧,所述下座柱内开设有气腔,所述活动杆沿竖向滑动连接在所述气腔内,所述活动杆的上端穿出所述下座柱,所述活动杆的下端位于所述气腔内,且所述活动杆的外周壁与所述气腔的内侧壁相抵,所述复位弹簧的一端固定连接在所述活动杆的底端,另一端固定连接在所述气腔的内侧壁上,所述复位弹簧用于驱动所述活动杆穿出所述气腔;所述气腔的一端开设有进气口,另一端开设有出气口,所述出气口与所述气囊体连通,所述进气口设置有进气逆止件,所述进气逆止件用于控制所述进气口的气流向所述气腔内流动,所述出气口设置有出气逆止件,所述出气逆止件用于控制所述气腔内的气体流向所述气囊体。

23、通过采用上述技术方案,当地震发生时,下座柱和上座柱相对滑移,从而使得球状衬板在下座柱和上座柱之间的位置发生改变,使得球状衬板对活动杆进行挤压,活动杆受到挤压后对气腔内的气体进行压缩,此时进气逆止件对进气口进行封堵,使得气体通过出气口朝向气囊体进行充气。

24、球状衬板朝向远离活动杆移动时,复位弹簧将活动杆进行复位,使得活动杆的端部再穿出气腔,此时出气逆止件对出气口进行封堵,气腔通过进气口向外界吸入空气。

25、由于地震时间普遍较短,地震后房屋主体仍然会发生晃动,利用下座柱和上座柱反复滑移,使得活动杆不断上下移动,从而不断向气囊体内充入气体,使得气囊体膨胀,将摩擦件进行顶升,使得摩擦件抵接在房屋主体的底部。

26、可选的,所述进气逆止件包括进气逆止片、进气逆止弹簧,所述进气逆止片转动连接在所述下座柱上,且所述进气逆止片可朝向所述气腔内转动,所述进气逆止弹簧安装在所述下座柱上,所述进气逆止弹簧用于控制所述进气逆止片抵接在所述下座柱上,以对所述进气口进行封堵;

27、所述出气逆止件包括出气逆止片、出气逆止弹簧,所述出气逆止片转动连接在所述下座柱上,且所述出气逆止片可朝向远离所述气腔内转动,所述出气逆止弹簧安装在所述下座柱上,所述出气逆止弹簧用于控制所述出气逆止片抵接在所述下座柱上,以对所述出气口进行封堵。

28、通过采用上述技术方案,利用进气逆止片和进气逆止弹簧的配合,使得气腔进气时,气腔与外界连通,而当气腔出气时,进气逆止片将进气口封堵,将气腔与外界隔断。

29、同时利用出气逆止片和出气逆止弹簧的配合,得气腔出气时,气腔与气囊体连通,而当进气时,出气逆止片将出气口封堵,将气腔与气囊体隔断,从而完成不断的向气囊体内注气的效果。

30、可选的,所述充气组件设置有多个,多个充气组件环绕所述下座柱的轴线均匀分布。

31、通过采用上述技术方案,多个充气组件的共同作用,使得充气的效率更高。

32、本技术还公开一种装配式建筑抗震加固结构的施工方法,包括:

33、地基准备,挖设基坑,将混泥土胶管在基坑内,形成地基,确保地基表面平坦,没有障碍物;

34、安装隔震,将下座柱安装在地基上;

35、安装阻尼,将阻尼组件安装在地基上,并利用充气组件将下座柱与气囊体连通;

36、搭建主体,将上座柱安装在房屋主体的底板上,并将球状衬板安装在下座柱上,再将下座柱安装在上座柱上,并使得球状衬板位于下座柱和上座柱之间,接着在房屋主体的底板上搭建整个主体。

37、通过采用上述技术方案,经过地基准备→安装隔震→安装阻尼→搭建主体,从而完成装配式建筑抗震加固结构的施工。

38、首先挖设基坑,将混泥土胶管在基坑内,形成地基,确保地基表面平坦,没有障碍物,然后将下座柱安装在地基上,接着将阻尼组件安装在地基上,并利用充气组件将下座柱与气囊体连通,然后将上座柱安装在房屋主体的底板上,并将球状衬板安装在下座柱上,再将下座柱安装在上座柱上,并使得球状衬板位于下座柱和上座柱之间,接着在房屋主体的底板上搭建整个主体,即可完成装配式建筑的安装。

39、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

40、1.通过地基、房屋主体、下座柱、球状衬板、上座柱、气囊体、摩擦件以及充气组件的配合,使得在地震时,充气组件利用隔震组件上下座柱和上座柱的相对晃动向气囊体体内充气,从而将阻尼组件的一端抵接在地基上,另一端抵接在房屋主体上,增大地基与房屋主体之间的摩擦,提高阻尼组件的阻尼效果,进而使得房屋主体快速恢复平稳,从而达到提高建筑耐震性能的效果;

41、2.通过活动杆、复位弹簧、气腔、进气口、出气口、进气逆止件以及出气逆止件的配合,使得球状衬板在下座柱和上座柱之间滑移时,活动杆能反复上下滑动,从而达到将向气囊体内充气的效果;

42、3.通过限位杆和限位孔的配合,使得摩擦件沿限位杆的长度方向移动,从而达到限制摩擦件随意滑动的效果。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!