一种鳍片式自动伸展地震波孔压静力触探测试系统与方法

本发明属于岩土工程测试,涉及一种鳍片式自动伸展地震波孔压静力触探测试系统与方法。

背景技术:

1、地震波是地球内部能量释放时产生的波动,它们在地球内部和表面传播,能够提供地球内部结构的重要信息。当地震波经过不同介质时,介质的密度、弹性、含水量、构造等因素影响着波的速度、方向和强度。根据这些波的传播特性,经过解译,可以获取介质的物理和力学性质,达到地层和岩性识别、地基和地基承载力评估、地震危险性评估等目的。因此地震波孔压静力触探测试被广泛地应用于岩土工程领域。

2、在常规的地震波孔压静力触探测试中,地震波的激发装置往往与贯入装置分离,并放置在地面上,利用铁锤敲击铁块来实现地震波的激发。当贯入深度较深时,由于激发动能有限,波能往往无法有效传递到贯入装置的接收器上,导致测量数据的不准确。

3、如中国专利cn106759215b公开了一种多功能数字式地震波孔压静力触探测试系统,包括圆锥头(1)、孔压过滤环(2)、侧壁摩擦筒(3)、转接头(4)、转接杆(5)、减摩杆(6)、探杆(7)、上位机数据采集电路板(8)、深度编码器(9)、数据采集计算机(10)和同轴电缆(11);同轴电缆(11)穿过减摩杆(6)、探杆(7),其一端接转接杆(5)中的两条电源线和两条信号线,另一端接上位机数据采集电路板(8)。该专利通过铁锤锤击铁块的方式传递地震波,能量在传递过程中大量衰减,从而导致在深部土层数据采集的难度提高且精度下降。且该地震波采集依赖人工敲击的激发方式,使得采集数据可能受操作者技能和力度的影响,重复性和一致性较差,可能影响数据的一致性。尽管敲击法激发剪切波是一种常用的技术手段,但其有效传递距离受限,通常仅能覆盖地面以下10-20米的范围。对于更深层的土体,由于波能衰减迅速,加之复杂地质条件(如冻土、岩溶等)对波传播特性的影响,使得测试结果的准确性和可靠性大打折扣。此外,陆域环境中的噪音干扰也是不可忽视的因素,它可能掩盖或扭曲地震波信号,进一步降低了测试精度。当scptu技术尝试应用于水域环境时,其面临的挑战更为严峻。在水域中,尤其是深水域或复杂海底地形条件下,传统在地面激发剪切波的方式几乎不可行。由于水层的存在,敲击产生的剪切波难以有效传递至河床或海床下的土体,更无法确保剪切波能够穿透水体并到达安装在深层土体中的探头传感器。这直接导致了水域环境下剪切波速与静力触探联合测试的空白,限制了scptu技术在这些关键领域的应用与发展。

4、因此,为满足陆域深层及水域复杂地质条件下的勘探需求,亟需研发一种能够集成地震波激发与接收功能于一体的新型静力触探探头测试系统。该系统应能够在不依赖外部激发源的情况下,直接在探头位置产生并接收地震波信号,从而克服传统方法在水域及深层土体中的应用瓶颈,提升测试数据的准确性、可靠性和可重复性,为岩土工程、海洋工程等领域提供更加全面、深入的地质信息支持。

技术实现思路

1、本发明的目的就是为了提供一种鳍片式自动伸展地震波孔压静力触探测试系统与方法,以解决常规地震波孔压静力触探装置激发装置与贯入装置分离等问题,其能够通过自激发的方式激发地震波,为岩土工程勘察中地震波的探测提供了更为高效、便捷的方法。

2、为克服波速静力触探过程中,探头所携带地震波激振器所发出的机械波沿刚度较大的探头传播,而非沿土体传播的困境,本发明基于鱼鳍可伸展收缩的仿生学原理,提出采用鳍片式自动伸展地震波测试系统,实现地震波测试单元能够在探头贯入钻进过程中自动回缩,自我保护;而在需要测试时,通过外部探头抽提的方式自动展开,并与探头解耦,开展自激发波速测试。

3、本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:

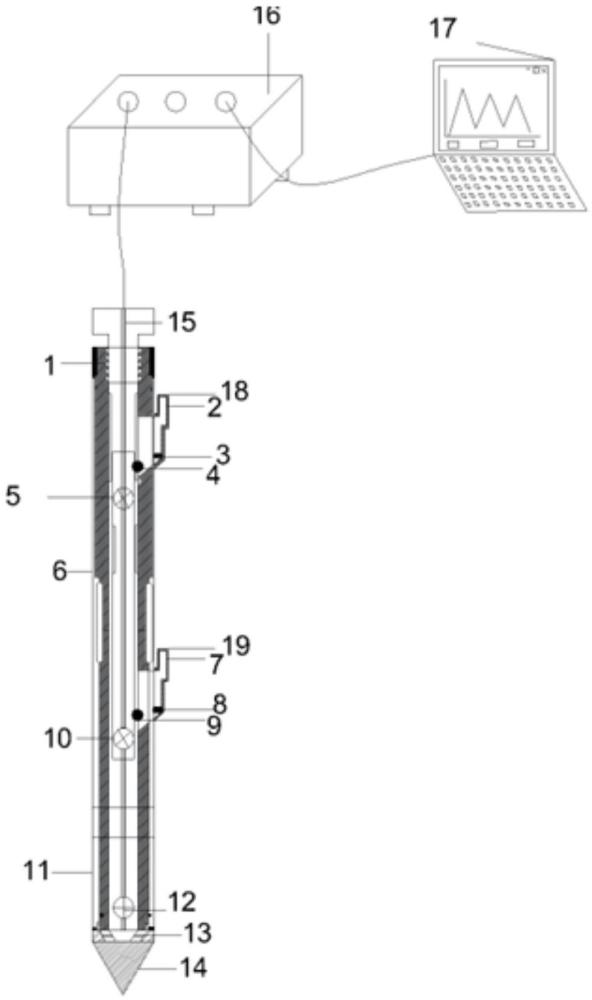

4、在一方面,本发明提供了一种鳍片式自动伸展地震波孔压静力触探测试系统,包括:

5、从上到下依次连接且内部贯通的后端筒和侧壁套筒;

6、与所述侧壁套筒下端连接的圆锥探头;

7、设置在侧壁套筒与圆锥探头连接处的孔压传感器;

8、从上到下安装在所述后端筒侧壁上并可呈鳍片式展开或收拢的地震波激发器与地震波接收器;

9、安装在所述后端筒内部的信号控制器和信号处理器,所述信号控制器与所述地震波激发器相连,所述信号处理器与所述地震波接收器相连;

10、以及通过同轴电缆分别连接所述信号控制器和所述信号处理器的计算机。

11、进一步的,所述后端筒侧壁上铰接安装有激发器固定架和接收器固定架,所述地震波激发器和所述地震波接收器分别设置在所述激发器固定架和接收器固定架上。

12、更进一步的,所述激发器固定架和接收器固定架分别通过一铰接点设置在所述后端筒侧壁上,且所述的铰接点能够通过信号控制开合。具体的,激发器固定架与接收器固定架的转动范围可以为0~30°,其中,0°定义为该固定架最大程度靠近后端筒侧壁的位置。

13、更进一步的,所述铰接点的位置满足:其不超出所述后端筒侧壁外表面。

14、更进一步的,所述激发器固定架和接收器固定架的形状满足:当激发器固定架和接收器固定架的上部向所述后端筒靠近至最大时,所述激发器固定架和接收器固定架的上部与后端筒侧壁外表面仍存在间隙,以防止部件间的物理干涉。

15、更进一步的,所述激发器固定架和接收器固定架还分别设有激发器位移开关和接收器位移开关,所述信号控制器通过激发器位移开关连接所述地震波激发器,所述信号处理器通过接收器位移开关连接所述地震波接收器。

16、进一步的,所述地震波激发器与地震波接收器的外表面分别设有激发器硅橡胶覆膜与接收器硅橡胶覆膜。

17、进一步的,所述地震波激发器与所述地震波接收器的间距为250~350mm,以让地震波有一定的传递路径,从而获取相关土层数据。

18、进一步的,所述圆锥探头的上端还设有孔压过滤环。

19、进一步的,所述后端筒的上端还连接有用于与外部探杆相连的螺纹接头。

20、进一步的,所述圆锥探头的锥角为60°,锥底截面积为10~15cm2,优选为10或15cm2。

21、进一步的,所述后端筒高度为600~1000mm,且后端筒的下端面的横截面积等于侧壁套筒的横截面积。

22、进一步的,所述侧壁套筒表面积为100~300cm2,横截面积与圆锥探头锥底截面积相等。

23、进一步的,所述的孔压过滤环厚度为2~8mm。

24、进一步的,所述的激发器位移开关为圆形感应式开关,直径为10~20mm,厚度为6~25mm。

25、进一步的,所述的接收器位移开关为圆形感应式开关,直径为10~20mm,厚度为6~25mm。

26、进一步的,所述的地震波激发器的长度为100~200mm。

27、进一步的,所述的地震波接收器长度为100~200mm。

28、进一步的,所述的信号控制器包括信号生成器、调制模块和输出接口。

29、进一步的,所述的信号处理器包括接收模块、调谐器、解调器、放大器和输出模块。

30、在另一方面,本发明提供了一种鳍片式自动伸展地震波孔压静力触探测试方法,其基于如上任一所述的鳍片式自动伸展地震波孔压静力触探测试系统,所述测试方法包括以下步骤:

31、(1)以常规贯入方式对预定检测点进行孔压静力触探测试,控制其贯入速率为恒定速率,此时,地震波激发器与地震波接收器处于收拢状态;

32、(2)当开展地震波测试时,暂停贯入作业,以恒定速率上提后端筒,使得地震波激发器与地震波接收器呈鳍片式展开并发生侧向偏转直至设定角度;

33、(3)计算机发出电信号至信号控制器,并传递至地震波激发器,使其在土壤中产生地震波并向下传递,直至被下方的地震波接收器捕获;

34、(4)地震波接收器检测到信号后,传递至信号处理器,再输出至计算机中,处理后提取得到提取地震波在地下介质中传播的速度和特性。

35、本发明的测试系统在工作时,当达到目标待测深度后,计算机通过同轴电缆发出信号打开激发器与接收器位移开关,并使得固定激发器固定架与接收器固定架的铰接点打开,上提探头的过程中,呈鳍片状的地震波激发器与地震波接收器向侧向展开,当偏转角度达到预设极限,即30°时,信号控制器发出信号控制地震波激发器产生地震波,并由地震波接收器所接收。同时,地震波激发器和地震波接收器需要偏转后才发出地震波主要是为了能够产生更清晰的地震波形,展开后地震波激发器产生的地震波可以更直接地传播至地震波接收器,不受探头本身的阻尼或干扰影响。

36、本发明采用鳍片式自动伸展结构的目的主要有两方面:

37、1、实现自我保护。通过可自动伸展的鳍片式结构,可以在不使用时实现收缩,这不仅保护了激发器和接收器免受损害,也减少了由于器件损坏导致的测试中断和成本增加。

38、2、提高测试数据的准确性。由于地震波的传递需要一定的路径,单纯的将地震波激发器与地震波接收器固定在探头位置,会导致地震波没有有效的传递路径,受到探头结构的干扰较大,无法测得准确的地震波数据,故而需要引入鳍片式自动伸展的设计。通过鳍片式自动伸展的设计,在展开后,通过在土层中形成上下平行的结构,能够增加地震波的传播路径,使得地震波有更多的时间和空间在土层中传播,减少了探头结构对地震波传递的干扰,从而减少信号在传播过程中的衰减,有助于提高测试数据的深度和精度。

39、与现有技术相比,本发明具有以下优点:

40、(1)改进了原有地震波孔压静力触探设备地震波激发深度不足,能量不稳定的问题,有效保证了测量过程中的信号采集的连贯性和系统性,同时减少了人为因素的干预,提高了信号的准确性和可重复性。

41、(2)能够在岩土工程原位测试中,高效便捷地获取准确的地震波数据。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!