一种抗滑桩-集排水井一体化的大型水动力滑坡治理结构

本发明属于地质灾害防治领域,具体为种抗滑桩-集排水井一体化的大型水动力滑坡治理结构。该结构针对水力驱动型滑坡将抗滑桩与集排水井一体化整合,旨在解决抗滑桩无集排水能力而集排水井无抗滑能力的技术矛盾问题。

背景技术:

1、水是滑坡灾害的第一元凶,排水和抗滑是滑坡治理最核心的技术,二者至今基本为独立设计,使得滑坡治理需要花费大量的经济和时间,尤其是大型滑坡深层排水系统的地下盲洞和深层抗滑的抗滑桩造价均十分高昂。如何高效且经济地提升滑坡治理结构的集排水功能和抗滑性能是水动力滑坡治理关键技术问题。

2、现今排水型抗滑桩总体思路均是基于桩内或桩周设计各种类型的空腔或充填空腔来构建集排水结构,这些空腔设计必将破坏抗滑桩的完整性和劣化其抗剪、抗弯性能,是一种牺牲了抗滑桩的力学性能来弥补其排水性能不足的支挡结构,因此难以用于潜在下滑力很大的大型、巨型水动力滑坡治理工程。再者,这类“空腔”型排水-抗滑一体化抗滑桩,一般空心结构相对较复杂,增加了施工难度和施工成本。

3、如申请号201611269813.7《一种具有排水抗滑作用的半空心桩及其施工方法》和申请号201510851300.4《集排水防液化抗滑桩及施工方法》,单一采用上述公开的排水抗滑桩进行加固往往会造成设计者将抗滑桩的截面设计过大或者增大配筋量的现象,导致“肥桩”的产生,进而使得相应的施工难度和工程造价提升。如申请号cn201910397050.0《一种新型整体式排水抗滑桩结构及其施工方法》和申请号cn202010575305.0《一种大型堆积体滑坡的抗滑-排水综合治理方法》所述排水抗滑桩都是牺牲了抗滑桩的抗弯抗剪性能并且其集排水能力相对较弱。再比如申请号202311149955.9《一种全自动排水抗滑桩系统及其使用方法》中,虽然提出了抗滑和排水一体化治理的方式,但其集水效率相对低下且集水结构与蓄水排导结构并未高效的结合起来,成本较高,整体施工区域大对滑坡体扰动较大。

4、此外,滑坡治理集水井的抗剪和抗弯性能很差,其基本功能仅是利用集排水功能降低滑坡下滑力进而提高滑坡的稳定性,是一种完全牺牲了其抗滑力学性能的滑坡治理集排水结构。一般来说,滑坡体常出现非协调大变形,十分容易使得没有抗滑能力的集水井壁破裂,造成井水泄漏入滑坡体而促滑。

5、传统滑坡排水-抗滑一体化结构的应用具有如下明显缺点:

6、(1)具有集排水功能的抗滑桩都是通过设计集水“空腔”来实现集排水,存在三个明显缺点为:抗滑桩“空腔”段的抗弯、抗剪性能较差;桩内一些复杂的“空腔”结构施工十分困难,甚至难以实施;空腔规模相对较小,集排水能力十分有限,难以适宜极端降水和富水地层的滑坡治理。

7、(2)滑坡集排水井是通过固定连接的整体井壁构成,由井壁空隙集水后再采用仰斜式导水管等方式排出,存在二个明显缺点:井壁抵抗滑坡推力和变形的能力很弱,其极易破裂造成促渗促滑;井壁空隙可进水也可以泄水,必将导致地下水位突然降低或导水管堵塞时井水回灌入滑坡体,从而造成促渗促滑。

8、因此,如何实现大型、巨型水动力滑坡的抗滑桩-集水井一体化治理技术是解决治水-治坡一体化的重要途径。

技术实现思路

1、针对背景技术中集排水型抗滑桩抗滑力及集水能力不足和集水井的无抗滑能力、弱抗变形能力、井水回灌等问题,本发明提供了一种抗滑桩-集排水井一体化的大型水动力滑坡治理结构,将实体抗滑桩和柔性、单向进水井壁集排水井一体化,高效经济地突破了大型、巨型水动力滑坡的大抗滑、强排水支挡结构技术瓶颈。

2、本发明解决所述技术问题采用的技术方案是:

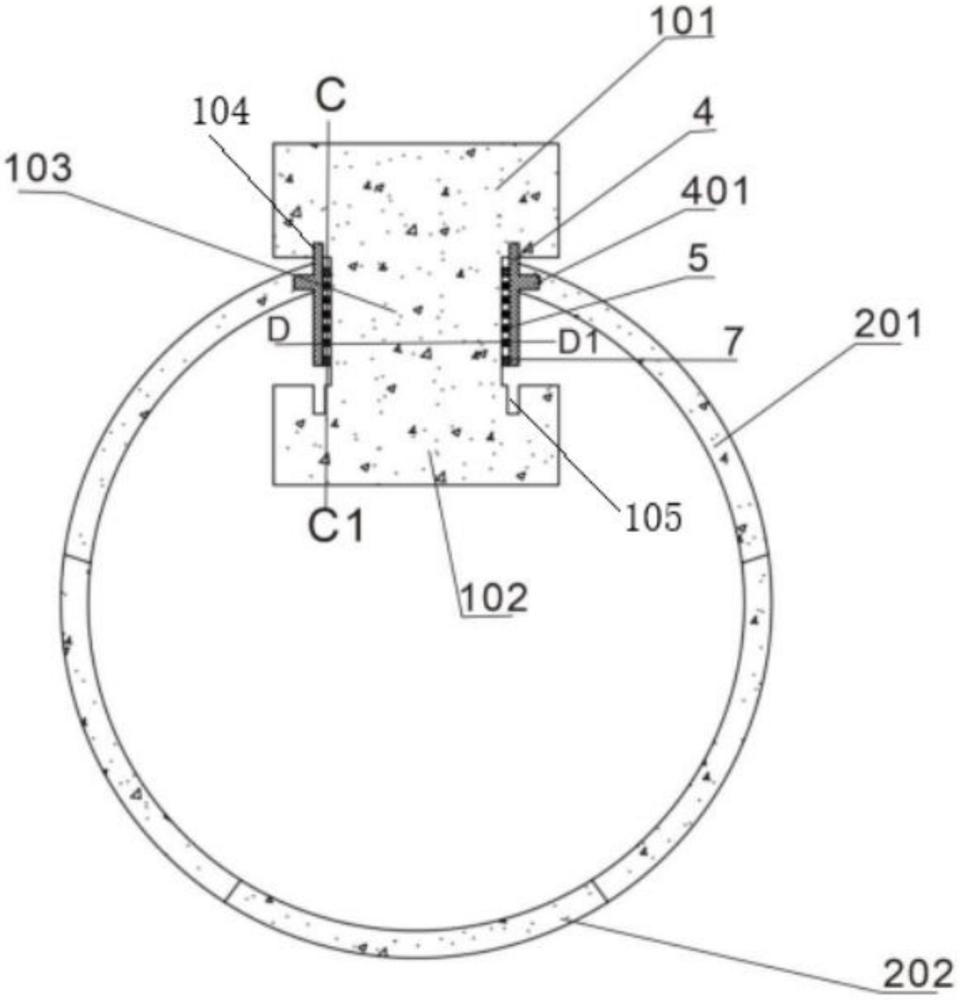

3、一种抗滑桩-集排水井一体化的大型水动力滑坡治理结构,所述大型水动力滑坡治理结构包括抗滑桩、集水井、可滑动板4和仰斜式导水管;

4、所述抗滑桩1为“工”字型实体抗滑桩,包括前侧桩体101、后侧桩体102和垂直连接前后侧桩体的中间桩体103,在中间桩体与前后侧桩体连接位置两侧分别对称设置有桩前凹槽和桩后凹槽,在中间桩体的两侧对称设置可滑动板;

5、所述可滑动板4的一侧与中间桩体侧壁滚动连接,另一侧设置有滑动板榫头401,所述可滑动板能在外力作用下从沿桩前凹槽和桩后凹槽所在的移动轨迹前后移动;可滑动板4一端置于桩前凹槽内,当可滑动板完全脱离桩前凹槽时,可滑动板的另一侧至少位于桩后凹槽内;

6、所述集水井2由若干数量的井环自上而下多层堆叠而成,相邻层间不固定在受到外力时在保证集水井完整性的前提下具有径向的滑动距离,在集水井2的底部铺设防渗粘土层203,每个井环均为多个管壁通过“榫卯”结构拼接而成的短环柱构成,所述短环柱在前端留有与抗滑桩的中间桩体连接的安装空间,安装空间两侧的井壁上均设置有榫眼;整个集水井每层井环均通过井壁上的榫眼与之相对应的每层可滑动板上的滑动板榫头401与抗滑桩相连;位于含水层上的所有井环的后端采用未穿孔实体管壁202,靠近抗滑桩的前中端采用穿孔管壁201;

7、所述穿孔管壁上设置有单向进水的集水孔2011,在集水井底部后端设置有用于与仰斜式导水管连接的排水孔,仰斜式导水管一端与所述排水孔连接,另一端与滑坡体上的排水沟连接。

8、进一步地,在中间桩体的两侧侧壁上均设置有多层球形凹槽阵列,每层球形凹槽阵列上阵列布置若干数量的球形凹槽,可滑动板通过滚珠单元与中间桩体滚动连接;所述滚珠单元包含大滚珠、以及以大滚珠为中心呈环形排列的多圈小滚珠,相邻圈小滚珠之间设置有不锈钢隔离带;所述多圈小滚珠和大滚珠的至少一半体积位于球形凹槽内,滚珠单元还包括用于将位于球形凹槽内部的部分进行密封的密封条。

9、进一步地,在所有球形凹槽阵列外侧设置有桩身挡板。

10、进一步地,所述可滑动板4在设置施工时位于桩前凹槽内,当发生滑坡时,在滑坡对集水井产生较大推力时,集水井井壁通过与可滑动板上的滑动板榫头401连接带动可滑动板4从桩前凹槽逐渐滑动到桩后凹槽,起到缓冲的作用。

11、进一步地,每层井环的井壁纵截面均为上宽下窄的梯形,在已知滑坡体的主滑方向时,上层井环相对下层井环设置能相对主滑方向具有抵抗变形能力的滑动距离。

12、进一步地,所述集水孔2011采用特斯拉单向流结构,集水孔2011中采用多级梯度过滤层,外侧填充用于拦截石块、粗颗粒的粗砂砾石20111、中间填充用于阻挡中细颗粒的细砂砾石20113、内侧填充用于过滤微颗粒的细沙20114;所述内侧还能设置透水土工布。

13、进一步地,砾石选用棱角少,表面光滑的砾石,通过外部水泵向仰斜式导水管3内注入高压水流,能逆向冲刷集水孔2011。

14、进一步地,所述抗滑桩的整体长宽比为1.1-1.5:1,桩短径和井径比1:3-1:2,抗滑桩深入锚固段的高度为桩身高度的1/4-1/3,集水井最底部高出潜在滑动面1-2m;仰斜式导水管角度为20°-40°;桩前、后凹槽沿桩体纵向延伸,凹槽纵向高度占桩体总高度的50%-70%;凹槽纵向高度能覆盖滑动变形区域;桩前、后凹槽深度占抗滑桩桩体长度的1/8-1/10。

15、进一步地,若潜在滑坡推力较大,能适当增加前、后侧桩体的面积比例,并减少桩前、后凹槽的纵向高度,以优先保障抗滑能力;若地质条件为软岩或土层:桩前、桩后凹槽纵向高度能增至70%,增强柔性变形适应能力;若地质条件为硬岩地层:桩前、桩后凹槽纵向高度缩减至50%-60%,侧重结构刚性。

16、进一步地,所述集水孔孔径为50-80mm,孔间距为孔径的1.5倍。

17、与现有技术相比,本发明的有益效果是:

18、本发明突出的实质性特点是:

19、本发明使用全实体工字形桩,取消空腔设计,显著提升抗滑桩的力学性能。首次在桩身两侧设置凹槽,利用滚动摩擦适应滑坡推力与变形。集水井井壁通过榫卯结构拼接穿孔管壁、未穿孔实体管壁,使应力均匀分布,显著提升井壁抗压能力,同时减少渗漏,穿孔管壁上的集水孔采用特斯拉单向流结构,彻底解决井水回灌问题。

20、本发明中集水井井壁采用上宽下窄截面近似梯形结构(如图6)搭配可滑动板,凹槽与滚珠单元,实现井壁的柔性滑动,显著提升对滑坡非协调变形的适应性。

21、本发明的显著进步是:

22、1.解决抗滑与集水问题:有效解决集排水型抗滑桩抗滑力及集水能力不足,以及集水井无抗滑能力、弱抗变形能力及井水回灌等问题。

23、2.提升结构稳定性:通过“榫卯”结构拼接井环,确保管片拼接位置准确,使井环几何形状规整,增强结构整体稳定性;应力分散,减少局部应力集中,防止管片因局部受力过大而损坏。

24、3.增强井壁柔性:井壁与可滑动板、滚珠单元等配合,在滑坡推力或坡体变形时,提升集水井井壁柔性,增强抵抗滑坡推力和变形的能力。

25、4.防止井水回灌:集水孔采用特斯拉单向流结构,防止地下水位突然降低或导水管堵塞时井水回灌造成促渗促滑,最大化集水效率的同时减少井水渗漏回坡体,特斯拉单向流集水孔+柔性井壁设计解决井水回灌与井壁易破裂问题。

26、综上,本发明将实体桩设计、榫卯应力分散、滚珠柔性滑动结合,确保抗滑与排水能力共存,突破传统技术中“牺牲力学换排水”的局限,实现抗滑不弱排水,排水不损抗滑这一技术效果。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!