一种城市道路全路面的雨水生态收集和排放体系的制作方法

1.本实用新型涉及城市污水治理技术领域,尤其是涉及一种城市道路全路面的雨水生态收集和排放体系。

背景技术:

2.随着城市化进程的加快,在对城市道路进行新建/改造设计时,经常通过机非分离并增加道路宽度来提升行车安全和通行效率,导致城市道路汇水面积逐渐增大,雨水收集难度也越来越大;且当前的雨水排放设计往往是经过雨水管网排河,路面污染物也随着雨水进入河道,大大增加了河道污染风险。合理有效地设置路面雨水收集设施,防止路面积水,对于保障交通安全、减少路面病害、提升道路景观、保护河道生态具有十分重要的意义。

3.同时,城市道路路面排水设施的布设应符合城市道路雨水排放的实际需求。布设数量、位置应与道路横、纵断面相适应,既满足排水要求,又不影响行车体验,且不同雨水设施之间相互协调,形成一个安全、及时、高效、环保的路面雨水生态收集和排放系统。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于克服上述技术不足,提出一种城市道路全路面的雨水生态收集和排放体系,解决城市道路汇水面积大,雨水收集难度高且污染物容易堵塞雨水井的问题。

5.为达到上述技术目的,本实用新型提供一种城市道路全路面的雨水生态收集和排放体系,适用于设置有侧分带的市政道路,其包括人行道、非机动车、机动车道,所述非机动车道与机动车道之间设有侧分带,所述人行道和非机动车道的路面横坡向路中设置,所述机动车道的路面横坡坡向路侧设置,且所述人行道和非机动车道上未设置雨水收集口,所述侧分带上设有连通非机动车道与机动车道的侧分带开口,所述机动车道相对侧分带开口的位置设有雨水收集口,所述雨水收集口上设有杂质过滤盖板。

6.优选的,所述雨水收集口设置在雨水收集管道上端,所述雨水收集管道底部设有雨水井,所述雨水收集管道的中段设有杂质过滤装置。

7.优选的,所述杂质过滤装置包括大颗粒杂质过滤部件和小颗粒杂质过滤部件,大颗粒杂质过滤部件的孔目尺寸大于小颗粒杂质过滤部件的孔目尺寸。

8.优选的,所述大颗粒杂质过滤部件为聚乙烯网,所述小颗粒杂质过滤部件包括自上往下设置的卵石层、砂砾层、纱网以及格栅板。

9.优选的,所述格栅板固定设置在所述雨水收集管道的内管壁上。

10.优选的,所述雨水收集管道包括并排设置的第一容置腔和第二容置腔,所述雨水井设置在第一容置腔,所述杂质过滤装置设置在第二容置腔,所述第一容置腔和第二容置腔之间设有上、下两个连通口,所述上连通口开设置在大颗粒杂质过滤部件和小颗粒杂质过滤部件之间的容置腔腔壁上,所述下连通口开设在小颗粒杂质过滤部件下方的容置腔腔壁上,所述雨水井相对下连通口设置。

11.优选的,所述第一容置腔设有上端开口,所述上端开口上设有可搬动的花岗岩盖板。

12.优选的,所述杂质过滤盖板为雨水篦子。

13.优选的,所述雨水收集口上设有两个横向并排设置的雨水篦子。

14.与现有技术相比,本实用新型所述城市道路全路面的雨水生态收集和排放体系,其通过将人行道和非机动车道的路面横坡向路中设置,机动车道的路面横坡坡向路侧设置,同时在侧分带上设有连通非机动车道与机动车道的侧分带开口,使人行道、非机动车道的雨水通过重力作用收集到非机动车道内边缘,然后通过侧分带开口排入雨水收集口,而机动车道的雨水直接通过重力作用进入雨水收集口,避免在非机动车道设置雨水收集口,方便沥青面层的摊铺,保证非机动车道无积水产生,优化居民行车体验,保障行车安全;且雨水收集口处设置的杂质过滤盖板能够滤除雨水中的垃圾杂质,避免垃圾杂质雨水井堵塞。

附图说明

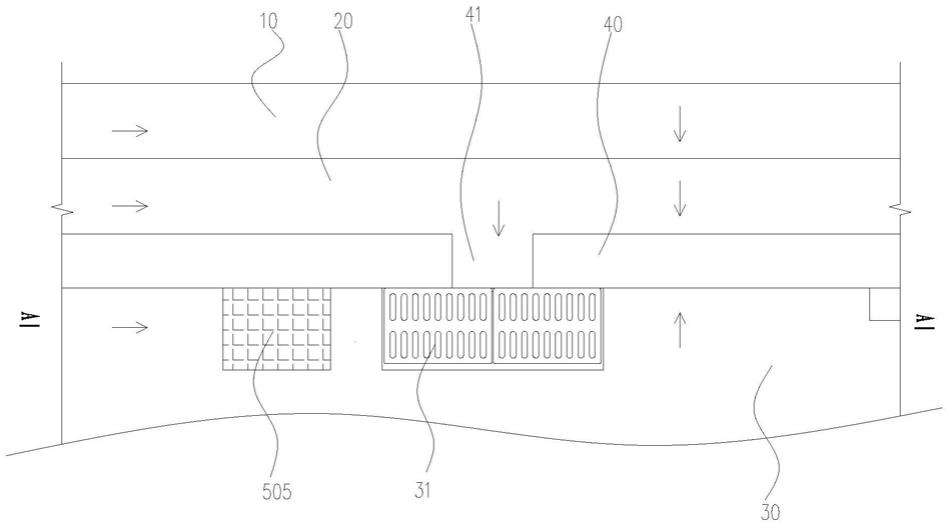

15.图1为本实用新型所述一种城市道路全路面的雨水生态收集和排放体系的路面结构示意图;

16.图2为沿图1中a-a方向的剖面结构示意图。

具体实施方式

17.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

18.本实用新型提供了一种城市道路全路面的雨水生态收集和排放体系,适用于设置有侧分带40的市政道路,如图1所示,其包括人行道10、非机动车道20、机动车道30,所述非机动车道20与机动车道30之间设有侧分带40,所述人行道10和非机动车道20的路面横坡向路中设置,所述机动车道30的路面横坡坡向路侧设置,具体的路面坡度可根据实际需求确定。所述人行道10和非机动车道20上未设置雨水收集口,所述侧分带40上设有连通非机动车道20与机动车道30的侧分带开口41,所述机动车道30相对侧分带开口41的位置设有雨水收集口,所述雨水收集口上设有杂质过滤盖板31,所述杂质过滤盖板31优选为雨水篦子。由于人行道10和非机动车道20的雨水都集中到机动车道30的雨水收集口中,则所述雨水收集口上优选设有两个横向并排设置的雨水篦子。

19.由于所述人行道10和非机动车道20的路面横坡向路中设置,所述机动车道30的路面横坡坡向路侧设置,所述人行道10、非机动车道20的雨水通过重力作用收集到非机动车道20内边缘,然后通过侧分带开口41排入雨水收集口,机动车道30的雨水直接通过重力作用进入雨水收集口。从而避免在非机动车道20设置雨水收集口,方便沥青面层的摊铺,保证非机动车道20无积水产生,优化居民行车体验,保障行车安全。

20.如图2所示,所述雨水收集口设置在雨水收集管道50上端,所述雨水收集管道50底部设有雨水井70,为避免进入雨水收集管道50中的垃圾杂质将雨水井70堵塞,如图2所示,所述雨水收集管道50的中段设有杂质过滤装置60,所述杂质过滤装置60包括大颗粒杂质过

滤部件和小颗粒杂质过滤部件,大颗粒杂质过滤部件的孔目尺寸大于小颗粒杂质过滤部件的孔目尺寸;具体的,所述大颗粒杂质过滤部件为聚乙烯网61,所述小颗粒杂质过滤部件包括自上往下设置的卵石层62、砂砾层63、纱网64以及格栅板65,其中,所述格栅板65固定设置在所述雨水收集管道50的内管壁上,所述雨水井70的进水口设置在所述格栅板65下方。通过雨水收集口进入雨水收集管道50中的雨水依次经过聚乙烯网61、卵石层62、砂砾层63、纱网64以及格栅板65,滤除大小杂质之后流入雨水井70。

21.在雨量较大的时候,雨水无法及时通过杂质过滤装置60流入雨水井70中,容易造成雨水收集口处形成积水洼,为解决上述问题,如图2所示,本发明将所述雨水收集管道50包括并排设置的第一容置腔501和第二容置腔502,所述雨水井70设置在第一容置腔501,所述杂质过滤装置60设置在第二容置腔502,所述第一容置腔501和第二容置腔502之间设有上、下两个连通口503、504,所述上连通口503开设在大颗粒杂质过滤部件和小颗粒杂质过滤部件之间的容置腔腔壁上,即所述上连通口503开设在所述聚乙烯网61和卵石层62之间的容置腔腔壁上;所述下连通口504开设在小颗粒杂质过滤部件下方的容置腔腔壁上,所述雨水井70相对下连通口504设置。通过上述结构设置,当雨量较小的时候,流入雨水收集管道50的雨水经过杂质过滤装置60之后通过下连通口504流入雨水井70,当雨量较大的时候,流入雨水收集管道50的雨水在无法及时通过杂质过滤装置60流入雨水井70中而向上漫出时,可以通过开设在所述聚乙烯网61和卵石层62之间的容置腔腔壁上的上连通口503直接流入雨水井70,使之既能够在雨量小的时候进行杂质过滤,又能够在雨量大的时候提供足够的过流空间。

22.如图2所示,所述第一容置腔501设有上端开口,所述上端开口上设有可搬动的花岗岩盖板505;市政人员可以通过搬开花岗岩盖板505来对雨水井70进行维修疏通。

23.本实用新型所述城市道路全路面的雨水生态收集和排放体系,其通过将人行道10和非机动车道20的路面横坡向路中设置,机动车道30的路面横坡坡向路侧设置,同时在侧分带40上设有连通非机动车道20与机动车道30的侧分带开口41,使人行道10、非机动车道20的雨水通过重力作用收集到非机动车道20内边缘,然后通过侧分带开口41排入雨水收集口,而机动车道30的雨水直接通过重力作用进入雨水收集口,避免在非机动车道20设置雨水收集口,方便沥青面层的摊铺,保证非机动车道20无积水产生,优化居民行车体验,保障行车安全;且雨水收集口处设置的杂质过滤盖板31以及雨水收集管道50中的杂质过滤装置60均能够滤除雨水中的垃圾杂质,避免垃圾杂质雨水井70堵塞。

24.在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。

25.以上所述,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1