防撞缓冲柱的制作方法

防撞缓冲柱

1.本技术要求于2020年10月16日提交中国专利局,申请号为 202022319514.7(申请名称为“防撞缓冲柱”)的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本技术中。

技术领域

2.本技术属于缓冲吸能装置技术领域,更具体地说,是涉及一种防撞缓冲柱。

背景技术:

3.目前,为了保护行人的安全,在道路安全岛、人行道和公交港湾等场合都安装有防撞柱,该防撞柱一般采用空心钢管或实心不锈钢管制成,其皆为一端埋入地下,另一端露出在地面。然而现有的空心钢管抗冲击性能差,在车辆低速的撞击下就会出现断裂或严重倾斜,无法对肇事车辆进行阻拦,而现有的实心不锈钢管成本较高,当发生撞击时与肇事车辆刚性接触,对肇事车辆造成严重的破坏性伤害,极大增加了司乘人员的死亡风险,并且在受到轻微碰撞或剐蹭时,该防撞柱的组件无法拆卸,不便于进行维修护理,极大的影响市容的美观性。

技术实现要素:

4.本技术的目的在于提供一种防撞缓冲柱,包括但不限于解决防撞柱抗冲击性能差、对肇事车辆的伤害大、维护困难的技术问题。

5.为了实现上述目的,本技术提供了一种防撞缓冲柱,包括:

6.柱体,为高强度的圆管件或圆柱件;

7.支撑部,沿所述柱体的周向设于所述柱体的外壁上,以将所述柱体分隔形成地上段和地下段;

8.弹性体,为筒状结构,所述弹性体套设于所述地上段上,且所述弹性体的内径大于所述柱体的外径,以使所述弹性体可绕所述柱体转动;以及

9.盖体,可拆卸地封盖于所述地上段的远离所述地下段的端部,所述盖体的外径大于所述弹性体的内径。

10.可选地,所述防撞缓冲柱包括多个所述弹性体,多个所述弹性体沿所述柱体的轴向层叠于所述支撑部和所述盖体之间。

11.可选地,所述地上段的远离所述地下段的端部设有弹性卡扣,所述盖体的侧壁的内表面开设有与所述弹性卡扣相适配的卡槽,且所述盖体的侧壁开设有第一通孔,所述第一通孔与所述卡槽连通。

12.可选地,所述地上段的远离所述地下段的端部开设有两个第二通孔,所述盖体的侧壁开设有两个所述第一通孔,所述第一通孔的位置与所述第二通孔的位置对应,所述弹性卡扣包括:

13.壳体,所述壳体的两端穿设于两个所述第二通孔内;

14.两个活动销,伸缩连接于所述壳体的两端上;以及

15.弹簧,容设于所述壳体内,所述弹簧的两端分别与两个所述活动销抵接,以使所述活动销的远离所述弹簧的一端露出于所述柱体外。

16.可选地,两个所述第二通孔同轴,所述第二通孔的轴线与所述柱体的轴线垂直,所述卡槽为沿所述盖体的侧壁的内表面周向延伸的环槽。

17.可选地,所述防撞缓冲柱还包括:

18.润滑管,穿设于所述弹性体内,并套设于所述地上段上。

19.可选地,所述弹性体的外表面和/或所述盖体的外表面设有凹槽和/或花纹和 /或发光件。

20.可选地,所述防撞缓冲柱还包括:

21.蒙皮,为筒状结构,套设于所述弹性体上,且所述蒙皮的内径小于所述盖体的外径。

22.可选地,所述蒙皮包括:

23.多个筒体,沿所述柱体的轴向层叠于所述支撑部和所述盖体之间。

24.可选地,所述蒙皮的外表面设有花纹和/或发光件。

25.本技术提供的防撞缓冲柱的有益效果在于:采用盖体将弹性体限位在柱体上,通过弹性体接受撞击,当受到车辆撞击时,弹性体通过弹性变形来吸收撞击力产生的部分能量,并且通过绕柱体转动拨离车辆以将撞击过程中的能量交换大大降低,当弹性体发生损坏或刮伤时,只需打开盖体,即可为柱体更换上新的弹性体,从而有效地解决了防撞柱抗冲击性能差、对肇事车辆的伤害大、维护困难的技术问题,提高了防撞缓冲柱的抗冲击性能,降低了防撞缓冲柱的维修护理的难度和成本。

附图说明

26.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

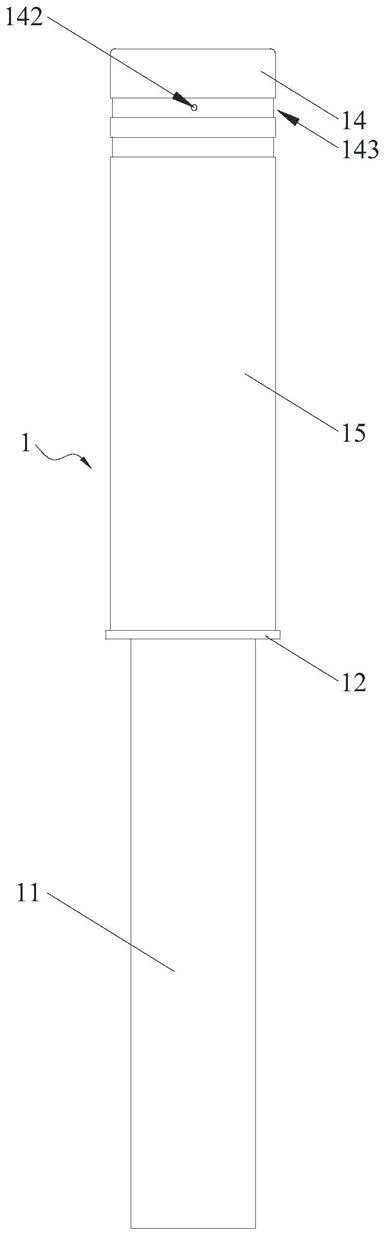

27.图1为本技术实施例提供的防撞缓冲柱的主视示意图;

28.图2为本技术实施例提供的防撞缓冲柱的纵剖面示意图;

29.图3为本技术实施例提供的防撞缓冲柱的局部分解示意图;

30.图4为图2中a部分的放大示意图;

31.图5为本技术实施例提供的防撞缓冲柱中润滑管的纵剖面示意图;

32.图6为本技术实施例提供的防撞缓冲柱的使用状态示意图。

33.其中,图中各附图标记:

34.1—防撞缓冲柱、2—地面、3—基座、11—柱体、12—支撑部、13—弹性体、 14—盖体、15—蒙皮、16—弹性卡扣、17—润滑管、110—第二通孔、111—地上段、112—地下段、141—卡槽、142—第一通孔、143—凹槽、161—壳体、162 —活动销、163—弹簧。

具体实施方式

35.为了使本技术所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结

合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。

36.需说明的是:当部件被称为“固定在”或“设置在”另一个部件,它可以直接在另一个部件上或者间接在该另一个部件上。当一个部件被称为是“连接在”另一个部件,它可以是直接或者间接连接至该另一个部件上。术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本专利的限制,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。术语“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

37.请参阅图1至图3,本技术提供的防撞缓冲柱1包括柱体11、支撑部12、弹性体13和盖体14,其中,柱体11为高强度的圆管件或圆柱件;支撑部12 沿柱体11的周向设置在柱体11的外壁上,可以将柱体11分隔形成地上段111 和地下段112,即在防撞缓冲柱1完成安装后,支撑部12抵接在地面,位于支撑部12一侧的地上段111露出在地面上,位于支撑部12另一侧的地下段112 埋藏在地底;弹性体13为筒状结构,弹性体13套设在柱体11的地上段111 上,并且弹性体13的内径大于柱体11的外径,使得弹性体13可绕柱体11转动;盖体14可拆卸地封盖在柱体11的地上段111的远离地下段112的端部,并且盖体14的外径大于弹性体13的内径。可以理解的是,支撑部12的宽度或外径大于弹性体13的内径,盖体14的内径大于或者等于柱体11的外径,盖体 14的纵截面呈“冖”字形,罩在柱体11的地上段111的远离地下段112的端部上。

38.在本技术中,柱体11是采用40crmo等材料制成的高强度钢管或钢柱,具有较高的屈服强度,可以确保柱体11能够抵抗较大的撞击力,当然,根据实际路况的需要,还可以在高强度钢管的内腔内填充混凝土或其它具有高强度的材料,来增强柱体11的抗冲击性能;支撑部12可以与柱体11一体成型,或者通过焊接或紧固件连接的方式固定在柱体11的外壁上,支撑部12从柱体11的外壁沿柱体11的径向向外延伸并形成有一定的表面积,可以与地面贴合,有助于确保柱体11垂直于地面;弹性体13采用可变形的塑性材料制成,在压力载荷作用下,可以发生压缩弹性变形,其弹性介于橡胶及工程塑料之间,具有较强的自恢复能力,从而可以延长撞击过程的时间,根据动量定理,mv=ft,对于重量为m的车辆,按照一定速度v撞击到防撞缓冲柱1上时,若柱体11的外表面无弹性体13包裹,则为刚性撞击,无变形缓冲发生,则撞击时间t极短,瞬时撞击力f会很大,极可能超过柱体11的抗拉极限,造成柱体11变弯,甚至折断,导致车辆侵入道路安全岛、人行道和公交港湾等场合内,而对于防撞缓冲柱1,由于弹性体13具有可变形性,那么撞击时间t会延长,施加在柱体 11上的峰值撞击力f会大大降低,柱体11变弯或者折断的风险会降低,从而可以提升整个防撞缓冲柱1的抗冲击性能。

39.防撞缓冲柱1应用时,请参阅图6,可以先将柱体11的地下段112埋入由混凝土制成的基座3内制成一个防撞单元,接着将多个防撞单元间隔地埋入道路安全岛边缘的地面2下,并且让柱体11的地上段111露出在道路安全岛边缘的地面2上,此时弹性体13被支撑部

12和盖体14夹持在柱体11的地上段111 上。当防撞缓冲柱1受到肇事车辆撞击时,弹性体13在发生压缩弹性变形的同时会绕着柱体11转动,使撞击力的传递方向和肇事车辆的位移方向发生改变,引导肇事车辆沿道路安全岛的边缘滑走,从而带走撞击力产生的大部分能量,大大降低了“车

‑

岛”撞击过程中的能量交换,可以有效地防止肇事车辆侵入道路安全岛内。

40.本技术提供的防撞缓冲柱1,采用盖体14将弹性体13限位在柱体11上,通过弹性体13接受撞击,当受到车辆撞击时,弹性体13通过弹性变形来吸收撞击力产生的部分能量,并且通过绕柱体11转动拨离车辆以将撞击过程中的能量交换大大降低,当弹性体13发生损坏或刮伤时,只需打开盖体14,即可为柱体11更换上新的弹性体13,从而有效地解决了防撞柱抗冲击性能差、对肇事车辆的伤害大、维护困难的技术问题,提高了防撞缓冲柱1的抗冲击性能,降低了防撞缓冲柱1的维修护理的难度和成本。

41.可选地,请参阅图2和图3,作为本技术提供的防撞缓冲柱的一个具体实施例,防撞缓冲柱1包括多个弹性体13,多个弹性体13沿柱体11的轴向层叠在支撑部12和盖体14之间。即弹性体13是轴长较小的筒状弹性件,而不是轴长较长的筒状弹性件,这样既有利于根据实际路况的需要,通过不同数量弹性体13的堆叠来满足不同长度的地上段111,无需根据地上段111的长度定制不同长度的一体式弹性体,又有利于降低防撞缓冲柱1的维养成本,进行维养时,只需将损坏或刮伤的弹性体13更换即可,完好的弹性体13可以继续使用。

42.可选地,请参阅图3和图4,作为本技术提供的防撞缓冲柱的一个具体实施例,在柱体11的地上段111的远离地下段112的端部上设置有弹性卡扣16,同时,在盖体14的侧壁的内表面上开设有与弹性卡扣16相适配的卡槽141,并且在盖体14的侧壁上开设有第一通孔142,第一通孔142与卡槽141连通。具体地,弹性卡扣16伸缩连接在柱体11的地上段111的远离地下段112的端部上,并且弹性卡扣16的局部凸出在柱体11的外壁上,盖体14的卡槽141 的位置与弹性卡扣16的位置相对应,第一通孔142贯穿盖体14的侧壁的内、外表面,第一通孔142的内端与卡槽141相接,并且第一通孔142的孔径小于卡槽141的宽度。在安装盖体14时,只需先将弹性卡扣16按压至与柱体11 的外壁平齐,接着将盖体14罩在柱体11的地上段111的远离地下段112的端部上,让弹性卡扣16的局部伸入卡槽141内,即可将盖体14安装到柱体11 上,在需要打开盖体14时,只需借助针形工具,穿过第一通孔142将弹性卡扣 16从卡槽141内顶出,即可将盖体14从柱体11上拆卸下来。这样的结构使得盖体14的拆装非常方便,有利于对防撞缓冲柱1的组件进行更换,并且可以防止非工作人员随意打开盖体14。

43.可选地,请参阅图3和图4,作为本技术提供的防撞缓冲柱的一个具体实施例,在柱体11的地上段111的远离地下段112的端部上开设有两个第二通孔 110,同时,在盖体14的侧壁开设有两个第一通孔142,第一通孔142的位置与第二通孔110的位置对应,此处弹性卡扣16包括壳体161、两个活动销162 和弹簧163,其中,壳体161的两端穿设在两个第二通孔110内,两个活动销 162伸缩连接在壳体161的两端上,弹簧163容设在壳体161内,并且弹簧163 的两端分别与两个活动销162抵接,使得活动销162的远离弹簧163的一端露出在柱体11外。具体地,两个第二通孔110相对分布,壳体161为管状结构,容设在柱体11内,通过两端分别插接在两个第二通孔110内固定安装在柱体11的地上段111的远离地下段112的端部上,两个活动销162可以沿壳体161 的内腔滑动,在弹簧163的弹性力作用下,活动销162的远离弹簧163的一端穿过第二通孔110凸出在柱体11的外侧,当活动销162的远离弹簧163的一端受到朝向弹簧163一侧传递的外力推顶时,活动销162可以整体缩入壳体161 的内腔

内。在安装盖体14时,只需先将活动销162按压进壳体161内,接着将盖体14罩在柱体11的地上段111的远离地下段112的端部上,让活动销162 的远离弹簧163的一端伸入卡槽141内,即可将盖体14安装到柱体11上,在需要打开盖体14时,只需借助针形工具,穿过第一通孔142将活动销162的远离弹簧163的一端从卡槽141内顶出,即可将盖体14从柱体11上拆卸下来。这样的结构使得盖体14的拆装非常方便,有利于对防撞缓冲柱1的组件进行更换,并且可以防止非工作人员随意打开盖体14。

44.可选地,请参阅图3,作为本技术提供的防撞缓冲柱的一个具体实施例,两个第二通孔110同轴,第二通孔110的轴线与柱体11的轴线垂直,并且卡槽 141为沿盖体14的侧壁的内表面周向延伸的环槽。具体地,卡槽141沿盖体14 的侧壁的内表面周向延伸并且首尾相接形成环形槽,防撞缓冲柱1完成组装后,柱体11的经过第二通孔110轴线的横截面与盖体14的经过卡槽141中线的横截面重叠或者平行,使得安装盖体14时无需考虑盖体14的转动角度,即无需考虑卡槽141的具体位置,只需将盖体14罩在柱体11的地上段111的远离地下段112的端部上,活动销162就能轻易地对准并且伸入卡槽141内,有利于提高盖体14的安装效率,并且在盖体14完成安装后,通过转动盖体14使第一通孔142的位置与第二通孔110的位置错开,可以有效地防止非工作人员恶意打开盖体14来破坏防撞缓冲柱1。

45.可选地,作为本技术提供的防撞缓冲柱的一个具体实施例,在柱体11的地上段111的远离地下段112的端部上开设有外螺纹,同时,在盖体14的侧壁的内表面上开设有与外螺纹相适配的内螺纹。具体地,外螺纹开设在柱体11的外壁上,内螺纹开设在盖体14的内腔的侧壁上,并且内螺纹与外螺纹相适配,这样盖体14可以通过螺纹连接轻易地安装到柱体11上,有利于提高盖体14的安装效率。

46.可选地,请参阅图3和图5,作为本技术提供的防撞缓冲柱的一个具体实施例,防撞缓冲柱1还包括润滑管17,润滑管17穿设在弹性体13内,并且润滑管17套设在柱体11的地上段111上。具体地,弹性体13包裹在润滑管17 的外壁上,润滑管17被夹设在弹性体13的内表面和柱体11的外表面之间,润滑管17优选为采用低摩擦系数的高分子材料如:超高分子量的聚乙烯材料制成,其具有良好的自润滑性能,可以确保弹性体13绕柱体11顺畅地转动,进而确保弹性体13能够引导肇事车辆沿道路安全岛、人行道和公交港湾等的边缘滑走,从而带走撞击力产生的大部分能量,大大降低了撞击过程中的能量交换。

47.可选地,请参阅图1和图3,作为本技术提供的防撞缓冲柱的一个具体实施例,在弹性体13的外表面和/或盖体14的外表面上设置有凹槽143和/或花纹和/或发光件。即在弹性体13的外表面和盖体14的外表面的两者上或两者之一上可以设置有凹槽143、或者花纹、或者发光件、或者凹槽143和花纹、或者凹槽143和发光件、或者花纹和发光件、又或者凹槽143、花纹及发光件。具体地,当在弹性体13的侧壁的外表面和/或盖体14的侧壁的外表面上设置有凹槽143时,凹槽143沿弹性体13或盖体14的周向延伸布置,可以对弹性体13 和盖体14起到一定的装饰作用,提高了防撞缓冲柱1的美观度;当凹槽143 的数量为多个时,多个凹槽143沿柱体11的轴向间隔布置,当盖体14的侧壁上开设有第一通孔142时,第一通孔142从其中一个凹槽142的槽底贯穿盖体 14的侧壁,在实际应用中,可以将警示贴粘贴在凹槽142内,既能起到警示装饰的作用,又能将第一通孔142隐藏在警示贴底下,防止非工作人员恶意打开盖体14来破坏防撞缓冲柱1;当在弹性体13的外表面和/或盖体14的外表面上设置有花纹时,花纹可以与弹性体13或盖体14一体成型,或者雕刻在弹性体 13的外表面或盖体

14的外表面上,或者喷涂在弹性体13的外表面或盖体14 的外表面上,能够对弹性体13或盖体14起到一定的装饰和保护作用,提高了防撞缓冲柱1的美观度和对轻微剐蹭的耐受程度;此处发光件可以是灯具或光致发光件(如:荧光件)等,能够在夜间起到很好的警示作用。

48.可选地,请参阅图1至图3,作为本技术提供的防撞缓冲柱的一个具体实施例,防撞缓冲柱1还包括蒙皮15,蒙皮15为筒状结构,套设在弹性体13上,并且蒙皮15的内径小于盖体14的外径。具体地,蒙皮15包裹在弹性体13的外壁上,既可以保护弹性体13,避免弹性体13直接裸露在外界环境中,又有利于提升防撞缓冲柱1整体外观的美观度;当蒙皮15发生损坏或刮伤时,打开盖体14,即可对蒙皮15进行单独更换,方便快捷,从而保证了防撞缓冲柱1 的外形美观,解决了现有的防撞柱外形受损难以维护的问题。

49.可选地,请参阅图1,作为本技术提供的防撞缓冲柱的一个具体实施例,蒙皮15包括多个筒体,多个筒体沿柱体11的轴向层叠在支撑部12和盖体14 之间。具体地,蒙皮15由多个筒体组成,每个筒体的轴长可以与弹性体13的轴长一致或不一致,不同的筒体可以驱使不同的弹性体13绕柱体11转动,从而降低驱使弹性体13转动的阻力,有利于保证弹性体13转动的流畅性。

50.可选地,请参阅图1,作为本技术提供的防撞缓冲柱的一个具体实施例,蒙皮15的外表面设有花纹和/或发光件。具体地,当在蒙皮15的外表面上设置有花纹时,花纹可以与蒙皮15一体成型,或者雕刻在蒙皮15的外表面上,或者喷涂在蒙皮15的外表面上,既能对盖体14起到一定的装饰和保护作用,提高了防撞缓冲柱1的美观度和对轻微剐蹭的耐受程度,又能增加蒙皮15的表面的粗糙度,确保了在撞击过程中肇事车辆能够驱使蒙皮15带动弹性体13转动;此处发光件可以是灯具或光致发光件(如:荧光件)等,能够在夜间起到很好的警示作用。

51.以上所述仅为本技术的较佳实施例而已,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1