区域水毁修复装置的制作方法

1.本技术涉及水毁修复的技术领域,尤其是涉及区域水毁修复装置。

背景技术:

2.水毁修复工程是指对遭受了严重洪涝灾害和水利工程损毁等破坏的江河湖泊进行防洪减灾建设。主要修复内容为堵口复堤和修复因灾受损的水库、重要提防(护岸)、一般提防(护岸)等。

3.然而现有技术中大多数水毁修复工程仅仅进行简单填充修复,很有可能导致下一次洪水来临之际该区域再次损毁。

技术实现要素:

4.为了改善现有技术中大多数水毁修复工程仅仅进行简单填充修复,很有可能导致下一次洪水来临之际该区域再次损毁的问题,本技术提供区域水毁修复装置。

5.本技术提供区域水毁修复装置,采用如下的技术方案:

6.区域水毁修复装置,包括水毁路面,所述水毁路面的一侧设置有修复结构,所述修复结构包括贴合水毁路面一侧的底座,所述底座远离水毁路面的一侧开设有缓冲区,所述缓冲区中远离水毁路面的一侧设置有防洪板,所述防洪板靠近水毁路面的一侧设置有限位板,所述防洪板远离水毁路面的一侧设置有静音层,所述缓冲区的端口处设置有防水折叠板,所述防水折叠板固定连接在底座与防洪板之间,所述缓冲区内部与限位板之间设置有缓冲组件。

7.可选的,所述缓冲组件包括位于在缓冲区内远离防洪板一侧的滑杆,所述滑杆上对称设置有滑块,所述滑杆的中间部位设置有固定架,每组所述滑块与缓冲区的内壁之间的滑杆上设置有第一缓冲弹簧,每组所述滑块与固定架之间的滑杆上设置有第二缓冲弹簧,所述固定架靠近防洪板的一侧设置有伸缩杆,所述伸缩杆的另一端连接至限位板,所述限位板的上下两侧对称设置有连接座,每组所述连接座与每组所述滑块之间交错设置,且所述连接座与滑块之间活动连接有连杆。

8.可选的,所述缓冲区的上下两侧内壁中对称开设有限位槽,所述限位槽中横向连接有限位杆,所述限位板的上下两侧延伸至限位槽中与限位杆滑动连接,并且所述限位板远离防洪板的一侧限位杆上设置有第三缓冲弹簧。

9.可选的,所述底座靠近水毁路面的一侧上方开设有积水区,所述积水区靠近水毁路面的一侧设置有护坡。

10.可选的,所述护坡的上方设置有回水板,所述回水板的形状设置成弧形。

11.可选的,所述积水区中远离水毁路面的一侧斜坡上等间距开设有多组回水口,每组所述回水口处连接有回水管,所述回水管设置成曲型位于底座内部设置。

12.可选的,所述底座靠近防洪板的一侧下方等间距开设有多组出水口,每组所述出水口均与回水管对应贯通连接。

13.可选的,所述修复结构远离防洪板的一侧嵌入式连接有多组固定栓,所述固定栓的栓体部位贯穿至水毁路面中。

14.综上所述,本技术包括以下至少一种有益效果:

15.1.底座可根据水毁区域的大小进行设计加工,贴合水毁路面的同时进一步提升防洪效果,加强水毁区域的防洪效果,防洪板活动安装在缓冲区中,可吸收洪水带来的冲击,从而对水毁路面以及修复结构进行保护。

16.2.为了提升防洪板的缓冲效果,固定架配合伸缩杆可起到防洪板与滑杆固定连接的作用,同时使防洪板足以得到缓冲以及复位效果,通过连杆使滑块与连接座稳定连接,防洪板受到冲击后推动滑块相对运动,在第一缓冲弹簧与第二缓冲弹簧的作用下进一步吸收洪水带来的冲击;

17.3.在积水区与护坡的配合下可防止洪水冲上水毁路面,回水板与护坡一体成型,进一步提升防洪水冲上水毁路面的效果。

附图说明

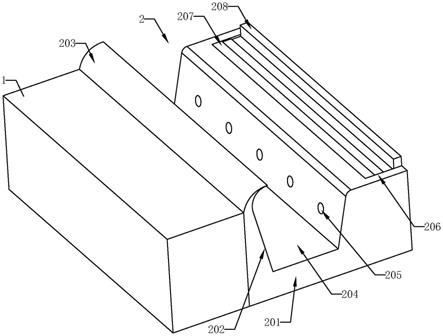

18.图1是本技术的整体结构立体示意图;

19.图2是本技术的缓冲区内部结构示意图;

20.图3是本技术的图2中a处结构放大示意图;

21.图4是本技术的整体结构正视半剖图;

22.图5是本技术的出水口结构立体示意图。

23.附图标记说明:1、水毁路面;2、修复结构;201、底座;202、护坡;203、回水板;204、积水区;205、回水口;206、缓冲区;207、防水折叠板;208、防洪板;209、限位板;210、静音层;211、连接座;212、滑杆;213、连杆;214、滑块;215、第一缓冲弹簧;216、第二缓冲弹簧;217、固定架;218、伸缩杆;219、限位杆;220、第三缓冲弹簧;221、回水管;222、出水口;223、限位槽;3、固定栓。

具体实施方式

24.以下结合附图1-5对本技术作进一步详细说明。

25.实施例:

26.本技术实施例公开区域水毁修复装置。参照图1和图2,区域水毁修复装置,包括水毁路面1,水毁路面1的一侧设置有修复结构2,修复结构2包括贴合水毁路面1一侧的底座201,底座201可根据水毁区域的大小进行设计加工,贴合水毁路面1的同时进一步提升防洪效果,加强水毁区域的防洪效果,底座201远离水毁路面1的一侧开设有缓冲区206,缓冲区206中远离水毁路面1的一侧设置有防洪板208,防洪板208活动安装在缓冲区206中,可吸收洪水带来的冲击,从而对水毁路面1以及修复结构2进行保护,修复结构2远离防洪板208的一侧嵌入式连接有多组固定栓3,固定栓3的栓体部位贯穿至水毁路面1中,通过固定栓3加强水毁路面1以及修复结构2间的连接性,防洪板208靠近水毁路面1的一侧设置有限位板209,限位板209与防洪板208一体成型,对防洪板208进行限位,定位,防洪板208远离水毁路面1的一侧设置有静音层210,静音层210固定连接在防洪板208的外侧,可吸收洪水冲击防洪板208时带来的大部分噪音,缓冲区206的端口处设置有防水折叠板207,防水折叠板207

为柔性橡胶板,防水折叠板207固定连接在底座201与防洪板208之间,与防洪板208固定连接的防水折叠板207在防洪板208移动的时候进行折叠,防洪板208复位后展开,主要起到对内部缓冲组件进行一定程度上的密封作用,尽量避免缓冲组件长时间泡水,导致缓冲效果降低。

27.参照图2,为了提升防洪板208的缓冲效果,缓冲区206内部与限位板209之间设置有缓冲组件,缓冲组件包括位于在缓冲区206内远离防洪板208一侧的滑杆212,滑杆212固定连接在缓冲区206的内部,滑杆212上对称滑动连接有滑块214,滑杆212的中间部位设置有固定架217,每组滑块214与缓冲区206的内壁之间的滑杆212上设置有第一缓冲弹簧215,每组滑块214与固定架217之间的滑杆212上设置有第二缓冲弹簧216,固定架217靠近防洪板208的一侧设置有伸缩杆218,伸缩杆218的另一端连接至限位板209,固定架217配合伸缩杆218可起到防洪板208与滑杆212固定连接的作用,同时使防洪板208足以得到缓冲以及复位效果,限位板209的上下两侧对称设置有连接座211,每组连接座211与每组滑块214之间交错设置,且连接座211与滑块214之间转动连接有连杆213,通过连杆213使滑块214与连接座211稳定连接,防洪板208受到冲击后推动滑块214相对运动,在第一缓冲弹簧215与第二缓冲弹簧216的作用下进一步吸收洪水带来的冲击。

28.参照图3,缓冲区206的上下两侧内壁中对称开设有限位槽223,限位槽223中横向连接有限位杆219,限位板209的上下两侧延伸至限位槽223中与限位杆219滑动连接,限位杆219对限位板209进行限位,并且限位板209远离防洪板208的一侧在限位杆219上设置有第三缓冲弹簧220,固定连接的第三缓冲弹簧220可提升防洪板208的复位效果。

29.参照图4,底座201靠近水毁路面1的一侧上方开设有积水区204,积水区204靠近水毁路面1的一侧设置有护坡202,在积水区204与护坡202的配合下可有效防止洪水冲上水毁路面1。

30.参照图4,护坡202的上方设置有回水板203,回水板203的形状设置成弧形,回水板203与护坡202一体成型,进一步提升防洪水冲上水毁路面1的效果。

31.参照图4和图5,积水区204中远离水毁路面1的一侧斜坡上等间距开设有多组回水口205,每组回水口205处连接有回水管221,回水管221设置成曲形位于底座201内部设置,底座201靠近防洪板208的一侧下方等间距开设有多组出水口222,每组出水口222均与回水管221对应贯通连接,当积水区204的水位到达回水口205时,从回水管221经出水口222重新排放,避免积水渗漏。

32.本技术实施例的区域水毁修复装置的实施原理为:

33.通过修复结构2对水毁区域进行修复,修复结构2通过固定栓3与水毁路面1加固,洪水再度来临时,安装的防洪板208可吸收洪水带来的冲击,尽量避免因洪水的冲击再次对修复区域造成损毁,并且在积水区204与护坡202的配合下可防止洪水冲上水毁路面1,回水板203与护坡202一体成型,进一步提升防洪水冲上水毁路面1的效果。当积水区204的水位到达回水口205时,从回水管221经出水口222重新排放,避免积水渗漏。

34.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1