弯坡路段公路隧道入口区域自适应诱导系统

1.本发明涉及隧道入口区域自适应诱导系统,更具体地说,涉及一种弯坡路段公路隧道入口区域自适应诱导系统。

背景技术:

2.在白天,公路隧道入口区域内外视觉环境突变、过渡剧烈,极易产生黑洞效应,使得驾驶人是驶向隧道入口的过程中,其驾驶视距和视区在不断缩减,难以辨别隧道入口区域的交通与环境状况,不利于驾驶人做出安全驾驶判断与决策,进而导致隧道入口区域交通事故频发。在此基础上,当公路隧道入口区域位于弯坡路段上,驾驶人在视距和视区严重受影响的情况下,仍需应对道路的坡度与曲率的双重变化,大大增加了驾驶人的驾驶负荷,因此,若缺乏科学有效的自适应诱导系统以降低驾驶人的驾驶负荷,则难以保证驾驶人在该路段上的行车安全。

3.目前,对于路侧的交通设施设计,通常会通过视觉刺激以增强驾驶人对交通与环境条件变化的感知,进而达到警示和诱导的效果。而为了达到视觉刺激的效果,路侧交通设施一般会运用逆反射材料或者自发光设施,相比较而言,自发光设施能够达到更佳的效果。但同时,其也存在不足之处,即自发光设施以发光源为中心向四周发射光线,且光线强度在各个方位角都一致,这虽然可以实现对远处驾驶人的视线诱导效果,但随着驾驶人在驶近发光设施的过程中,其亮度是在不断增强的,这容易对驾驶人产生“刺眼”效应或眩目效果,影响人眼舒适度,进而导致安全隐患的产生。

技术实现要素:

4.本发明要解决的技术问题在于,提供一种适应车辆位置变化、人眼舒适度以及弯道变化的公路隧道入口区域视线诱导系统。

5.本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种弯坡路段公路隧道入口区域自适应诱导系统,包括门洞,所述门洞两侧的公路隧道入口区域包括隧道入口外部区域和隧道入口内部区域,还包括设置在公路隧道入口区域的路侧设施组合、设置在隧道入口外部区域的感应线圈以及设置在隧道入口内部区域侧壁的逆反射导向标,所述路侧设施组合包括设置在公路隧道入口区域两侧路面的亮度渐变储能自发光球状突起路标和储能自发光诱导柱,所述亮度渐变储能自发光球状突起路标和储能自发光诱导柱间隔设置,所述储能自发光诱导柱上设置有亮度渐变橘色发光球,所述储能自发光诱导柱之间间隔设置有纵向柔性连接杆,所述纵向柔性连接杆表面斜向设置有双面错位斜向诱导标,所述路侧设施组合通过感应线圈联动控制发光亮度。

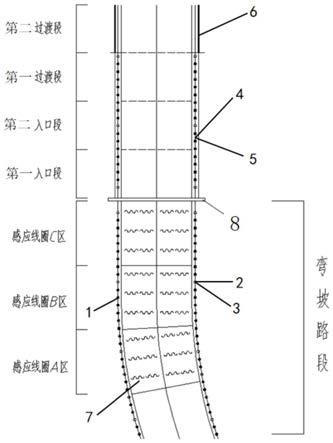

6.按上述方案,设置有所述感应线圈的隧道入口外部区域包括感应线圈a、感应线圈b、感应线圈c,所述隧道入口内部区域包括第一入口段、第二入口段、第一过渡段和第二过渡段。

7.按上述方案,所述感应线圈a区域距离门洞0~200m,所述感应线圈b区域距离门洞

200~290m,所述感应线圈c区域距离门洞290~380m,所述第一入口段距离门洞0~100m,所述第二入口段距离门洞100~200m,所述第一过渡段距离门洞200~250m,所述第二过渡段距离门洞250~300m。

8.按上述方案,所述路侧设施组合通过感应线圈联动控制发光亮度,具体如下:

9.当车辆到达感应线圈a区域,所述第一入口段的路侧设施组合发光亮度增强为原来的120%~140%;

10.当车辆到达感应线圈b区域,所述第一入口段和第二入口段的路侧设施组合发光亮度增强为原来的140%~160%;

11.当车辆到达感应线圈c区域,所述第一入口段、第二入口段和第一过渡段的路侧设施组合发光亮度增强为原来的160%~180%。

12.按上述方案,所述亮度渐变储能自发光球状突起路标和亮度渐变橘色发光球外部设置有薄膜,内部设置有不透光聚碳酸酯板,所述亮度渐变储能自发光球状突起路标的直径为10~12cm,所述亮度渐变橘色发光球的直径为25~30cm。

13.按上述方案,所述储能自发光诱导柱横截面直径为4~6cm,高度为120~150cm,所述储能自发光诱导柱表面相间设置有红色反光膜和白色发光环,白色发光环宽度为15~20cm。

14.按上述方案,所述亮度渐变储能自发光球形突起路标、储能自发光诱导柱、亮度渐变储能自发光橘色发光球的间隔设置频率之比为1:3:12。

15.按上述方案,所述亮度渐变储能自发光橘色发光球随着设置位置越接近隧道入口直径愈大,相邻的所述亮度渐变储能自发光橘色发光球的直径增大范围为2~3cm。

16.按上述方案,所述双面错位斜向诱导标的路内侧覆盖红色反光膜,所述双面错位斜向诱导标的路外侧覆盖太阳能储能板,所述双面错位斜向诱导标在感应线圈a区的错位标组数是1、斜率是30

°

;所述双面错位斜向诱导标在感应线圈b区和感应线圈c区的错位标组数是2、斜率是45

°

;所述双面错位斜向诱导标在入口段和第一过渡段的错位标组数是3、斜率是60

°

。

17.按上述方案,所述逆反射导向标的间距为50~80m,高度为道路宽度的1/6~1/4,即1.2~2m。

18.实施本发明的弯坡路段公路隧道入口区域自适应诱导系统,具有以下有益效果:

19.1、本发明基于三种不同应变视距,将隧道洞外路面分成独立的三个区域,分别设置了独立控制的感应线圈,并将感应线圈与隧道入口内部的路侧储能自发光设施组合进行联动控制,根据车辆位置自动调控隧道入口内部区域的路侧储能自发光设施组合的发光强度,保证驾驶人在驶向隧道的过程中具有充足的视距与视区,有利于缓解黑洞效应以及照度、空间过渡剧烈所产生的不适;

20.2、本发明借鉴车灯光线投射原理,根据驾驶人与路侧储能自发光设施之间的方位角变化,以人眼舒适度为目标设计了亮度渐变路侧储能自发光设施,实现当驾驶人由远及近的过程中,前方路侧储能自发光设施对于人眼的刺激强度在逐渐降低,有效缓解“刺眼”效应或眩目效果;

21.3、本发明根据透视原理中的“近大远小”原则,以行车方向为正方向,对低频高位的橘色发光球的尺寸进行渐变增大设计,有利于增强驾驶人对弯道的感知能力;

22.4、本发明综合运用了多频多方位诱导信息,分别是:高频低位的亮度渐变储能自发光球状突起路标、中频中位的储能自发光诱导柱、低频高位的亮度渐变橘色发光球,由此构建了强视诱导系统,增强了驾驶人对方向和侧向距离的感知,有利于行车安全;

23.5、本发明以隧道入口位置为参照系,根据双面错位斜向诱导标所处区域的不同,设置组数与斜率均发生变化的错位标,使驾驶人在不同区域所感知的速度均优于实际的物理速度,并且增强驾驶人的位置感知;

24.6、本发明所设计的双面错位斜向诱导标,路内侧即正面覆盖红色反光膜,路外侧即反面则覆盖太阳能储能板,既能达到视线诱导的效果,又能起到储存能量的作用,达到对设施材料的合理运用,有利于节省安置用地与费用。

附图说明

25.下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:

26.图1是本发明弯坡路段公路隧道入口区域自适应诱导系统的弯坡路段公路隧道入口区域外部视图;

27.图2是本发明弯坡路段公路隧道入口区域自适应诱导系统的弯坡路段公路隧道入口区域内部视图;

28.图3是本发明弯坡路段公路隧道入口区域自适应诱导系统的弯坡路段公路隧道入口区域剖面图;

29.图4是本发明的路侧设施组合示意图;

30.图5是本发明的亮度渐变储能自发光球状突起路标示意图;

31.图6是本发明的亮度渐变橘色发光球示意图;

32.图7是本发明弯坡路段公路隧道入口区域自适应诱导系统的平面结构示意图。

具体实施方式

33.为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本发明的具体实施方式。

34.如图1-7所示,本发明的弯坡路段公路隧道入口区域自适应诱导系统,包括门洞8,门洞8两侧的公路隧道入口区域包括隧道入口外部区域和隧道入口内部区域,还包括设置在公路隧道入口区域的路侧设施组合、设置在隧道入口外部区域的感应线圈7以及设置在隧道入口内部区域侧壁的逆反射导向标6,路侧设施组合包括设置在公路隧道入口区域两侧路面的亮度渐变储能自发光球状突起路标1和储能自发光诱导柱3,亮度渐变储能自发光球状突起路标1和储能自发光诱导柱3间隔设置,储能自发光诱导柱3上设置有亮度渐变橘色发光球2,储能自发光诱导柱3之间设置有纵向柔性连接杆4,上下两条纵向柔性连接杆4之间设置有双面错位斜向诱导标5,路侧设施组合的发光亮度通过感应线圈7联动控制。当车辆到达感应线圈a区域,第一入口段的路侧设施组合发光亮度增强为原来的120%~140%;当车辆到达感应线圈b区域,第一入口段和第二入口段的路侧设施组合发光亮度增强为原来的140%~160%;当车辆到达感应线圈c区域,第一入口段、第二入口,第二入口段和第一过渡段的路侧设施组合发光亮度增强为原来的160%~180%。

35.设置有感应线圈7的隧道入口外部区域包括感应线圈a区、感应线圈b区、感应线圈

c区;感应线圈a区域距离门洞80~200m,感应线圈b区域距离门洞8200~290m,感应线圈c区域距离门洞8290~380m。隧道入口内部区域包括第一入口段、第二入口段、第一过渡段和第二过渡段;第一入口段距离门洞80~100m,第二入口段距离门洞8100~200m,第一过渡段距离门洞8200~250m,第二过渡段距离门洞8250~300m。

36.感应线圈7联动控制路侧设施组合的发光亮度,具体如下:

37.当车辆到达感应线圈a区域,第一入口段的路侧设施组合发光亮度增强为原来的120%~140%;当车辆到达感应线圈b区域,第一入口段和第二入口段的路侧设施组合发光亮度增强为原来的140%~160%;当车辆到达感应线圈c区域,第一入口段、第二入口段和第一过渡段的路侧设施组合发光亮度增强为原来的160%~180%。

38.亮度渐变储能自发光球状突起路标1和亮度渐变橘色发光球2外部设置有薄膜,内部设置有不透光聚碳酸酯板,亮度渐变储能自发光球状突起路标1的直径为10~12cm,亮度渐变橘色发光球2的直径为25~30cm。储能自发光诱导柱3横截面直径为4~6cm,高度为120~150cm,储能自发光诱导柱3表面相间设置有红色反光膜和白色发光环,白色发光环宽度为15~20cm。亮度渐变储能自发光球形突起路标1、储能自发光诱导柱3、亮度渐变储能自发光橘色发光球2的间隔设置频率之比为1:3:12。亮度渐变储能自发光橘色发光球随着设置位置越接近隧道入口直径愈大,相邻的所述亮度渐变储能自发光橘色发光球的直径增大范围为2~3cm。

39.双面错位斜向诱导标5的路内侧覆盖红色反光膜,路外侧覆盖太阳能储能板。双面错位斜向诱导标5在感应线圈a区的错位标组数是1、斜率是30

°

;双面错位斜向诱导标5在感应线圈b区和感应线圈c区的错位标组数是2、斜率是45

°

;双面错位斜向诱导标5在入口段和第一过渡段的错位标组数是3、斜率是60

°

。逆反射导向标6的间距为50~80m,高度为道路宽度的1/6~1/4,即为1.2~2m。

40.本发明的优选实施例中,包括设置在隧道入口区域的路侧设施组合、设于隧道入口外路面的感应线圈7以及设于隧道入口洞内侧壁的逆反射导向标6;隧道入口区域的路侧设施组合则是由亮度渐变储能自发光球状突起路标1、亮度渐变橘色发光球2、储能自发光诱导柱3、用于连接诱导柱的纵向柔性连接杆4和双面错位斜向诱导标5所构成。

41.亮度渐变储能自发光球状突起路标1与亮度渐变橘色发光球2能够实现当驾驶人由远及近的过程中,前方路侧该发光设施对于人眼的刺激强度在逐渐降低,有效缓解“刺眼”效应或眩目效果,为驾驶人带来舒适的视线诱导效果;通过隧道入口外部路面所设置的感应线圈7对隧道入口内部区域的亮度渐变储能自发光球状突起路标1、亮度渐变橘色发光球2、储能自发光诱导柱3的进行联动控制,来缓解黑洞效应以及照度、空间过渡剧烈对驾驶人所带来的不适,保证驾驶人在驶向隧道的过程中具有充足的视距与视区,提交驾驶人的道路运行安全;在弯坡路段上对低频高位的橘色发光球的尺寸进行渐变大小设计,增强驾驶人对弯道的感知能力;通过纵向柔性连接杆4、双面错位斜向诱导标5以及洞内侧壁的逆反射导向标6构成的纵向诱导信息,有效提高驾驶人的速度感知、方向感知以及坡度感知。

42.本发明的优选实施例中,亮度渐变储能自发光球状突起路标1和亮度渐变橘色发光球2的外部覆盖一层遮光变化率为10%~20%且遮光效果对称分布的薄膜,薄膜的遮光变化以20

°

~30

°

方位角为基准进行变化;内部则以20

°

~30

°

方位角为基准设置不透光聚碳酸酯板,在每个隔间内设置发光灯源和反光碗。亮度渐变储能自发光球状突起路标1的直径

为10~12cm,路面以上高度为2.5cm;亮度渐变橘色发光球2的直径为25~30cm。

43.本发明的优选实施例中,感应线圈7的设置位置包括感应线圈a、感应线圈b、感应线圈c三个区域,均位于隧道入口外路面。感应线圈a区域距离隧道入口0~200m,感应线圈b区域距离隧道入口200~290m,感应线圈c区域距离隧道入口290~380m。感应线圈7与隧道入口段以及过渡段的路侧自发光设施组合进行协调控制。隧道入口段分为第一入口段和第二入口段,过渡段分为第一过渡段和第二过渡段:第一入口段距离门洞80~100m,第二入口段距离门洞8100~200m,第一过渡段距离门洞8200~250m,第二过渡段距离门洞8250~300m。当车辆到达感应线圈a区域,位于第一入口段的隧道入口区域的路侧设施组合发光亮度增强为原来的120%~140%;当车辆到达感应线圈b区域,位于入口段的隧道入口区域的路侧设施组合发光亮度增强为原来的140%~160%;当车辆到达感应线圈c区域,位于入口段和第一过渡段的隧道入口区域的路侧设施组合发光亮度增强为原来的160%~180%。

44.本发明的优选实施例中,储能自发光诱导柱3横截面直径为4~6cm,高度为120~150cm,红色反光膜和白色发光环相间,白色发光环宽度为15~20cm。亮度渐变储能自发光球形突起路标1、储能自发光诱导柱3、亮度渐变储能自发光橘色发光球2的设置频率之比为1:3:12。位于弯坡路段上的亮度渐变储能自发光橘色发光球2随着设置位置越接近隧道入口直径愈大,相邻的亮度渐变储能自发光橘色发光球2的直径增大范围为2~3cm。2有利于增强弯道感知效果。

45.本发明的优选实施例中,双面错位斜向诱导标5的正面(路内侧)覆盖红色反光膜,反面(路外侧)覆盖太阳能储能板。双面错位斜向诱导标5在感应线圈a区的错位标组数是1、斜率是30

°

;双面错位斜向诱导标5在感应线圈b区和感应线圈c区的错位标组数是2、斜率是45

°

;双面错位斜向诱导标5在入口段和第一过渡段的错位标组数是3、斜率是60

°

。隧道入口第二过渡段侧壁的逆反射导向标66的间距为50~80m,高度为道路宽度的1/6~1/4(1.2~2m),形成坡度感。

46.本发明的优选实施例中,弯坡路段公路隧道入口区域自适应诱导系统适用于限速60~80km/h、单向2~3车道的高速公路隧道入口区域路段,能够保证驾驶人具有充足的视距和视区,有利于改善驾驶人在驾驶过程中的视觉舒适性,确保驾驶人弯坡路段公路隧道入口区域的行车安全。该系统首先根据驾驶人与路侧储能自发光设施之间的方位角变化,以人眼舒适度为目标设计了亮度渐变路侧储能自发光设施,实现当驾驶人由远及近的过程中,前方路侧储能自发光设施对于人眼的刺激强度在逐渐降低,有效缓解“刺眼”效应或眩目效果。同时,通过隧道入口外部路面所设置的感应线圈对隧道入口内部区域的路侧储能自发光设施组合进行联动控制,根据车辆位置来自动调控隧道入口内部区域的路侧储能自发光设施组合的发光强度,保证驾驶人在驶向隧道的过程中具有充足的视距与视区,有利于缓解黑洞效应以及照度、空间过渡剧烈所产生的不适。在弯坡路段上,根据透视原理,以行车方向为正方向,对低频高位的橘色发光球的尺寸进行渐变增大设计,有利于增强驾驶人对弯道的感知能力。最后,利用纵向柔性连接杆4、双面错位斜向诱导标5以及洞内侧壁的逆反射导向标6,有效提高驾驶人的速度感知、方向感知以及坡度感知。

47.上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多

形式,这些均属于本发明的保护之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1