一种隔离桩的制作方法

1.本实用新型涉及路口交通管理设备的技术领域,更确切地说涉及一种隔离桩。

背景技术:

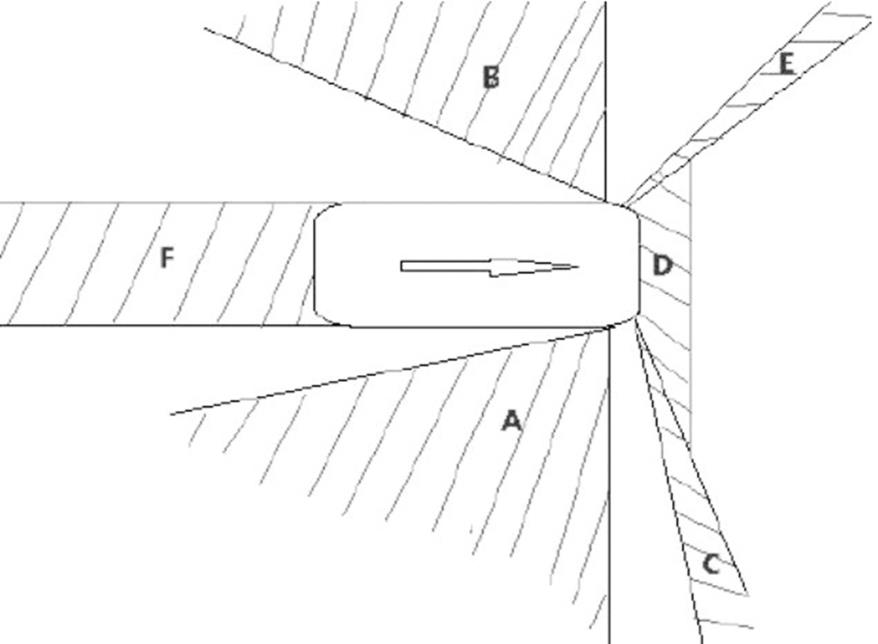

2.机动车在路口右转弯很少受信号灯限制,容易与直行的行人、非机动车形成冲突,据不完全统计,机动车右转弯发生的交通事故占交通肇事案件总数的1/8。路口本身是多种交通流交织的区域,又是行人和非机动车的集中等候区,冲突点多,而机动车在右转弯时存在视野盲区与内轮差,更加大了事故发生的概率。视野盲区包括a柱视野盲区和右后视镜视野盲区,如图1中所示,位于前挡玻璃两侧的a柱会遮挡驾驶人透过前挡玻璃和前窗观察的部分视野,造成a柱视野盲区,经测算,a柱视野盲区约为15.77度(如图1中的c区所示),而驾驶人通过后视镜观察车外的视野中也存在盲区,右后视镜视野盲区约70.54度(如图1中的a区),即使一些车辆在后视镜上加装凸面的盲点镜,但盲区仍旧存在。内轮差是车辆在转弯时,前、后车轮的运动轨迹不在一条弧线上而产生的,前内轮转弯半径与后内轮转弯半径之差即内轮差,普通小型车最大程度上会产生接近1米的内轮差,随着车身越长,方向盘打得越多,形成的内轮差也越大,一些大型车甚至能产生2米多的内轮差。有些行人或者非机动车位于转弯车辆的内轮差区域,避过了转弯车辆的前轮,自以为驾驶员能看到自己,不会发生危险,殊不知这些区域也是驾驶员的视野盲区,继续在该区域逗留肯定会被车辆碰撞或碾轧,这些区域是名副其实的死亡地带。

3.机动车右转弯引发交通事故的原因,一是驾驶员主观上疏忽大意,对右转弯的道路情况预判不足;二是行人和非机动车人员存在抢道问题,将自己暴露在路口高风险的区域,而且在主观上把路口通行安全的责任和躲避危险的主动权都推给机动车驾驶员,却完全不知驾驶员存在视野盲区。在治理这类路口交通安全隐患时,一是宣传教育,提高驾驶员、行人和非机动车人员的安全意识和安全常识,提倡相互礼让;二是设置隔离桩使右转弯的机动车与直行的行人和非机动车隔离开。现有技术的隔离桩通常是一体式的塑料材质,采用螺栓固定在路面上,驾驶员在右转弯时经常会预判不足,使得机动车因为内轮差挤压到隔离桩,导致隔离桩破损断裂,从而必须拆除旧的隔离桩,更换新的隔离桩,换新的操作十分繁琐。

技术实现要素:

4.本实用新型要解决的技术问题是,提供一种隔离桩,被挤压时不容易破损断裂,且一次安装后,换新的操作简单易行。

5.本实用新型的技术解决方案是,提供一种隔离桩,包括桩基和桩柱,桩柱的下端设置有万向球头,万向球头的外侧设置有万向连接部,万向球头能在万向连接部内转动,桩基上设置有桩柱连接孔,万向连接部可拆卸的连接在桩柱连接孔内,桩基上还设置有若干个用于固定桩基的固定螺栓。

6.与现有技术相比,本实用新型的隔离桩有以下优点:桩基通过固定螺栓安装在路

面上,桩柱则可通过万向连接部与桩柱连接孔的可拆卸连接安装在桩基上,由于万向球头能在万向连接部内转动,当机动车挤压到隔离桩时,桩柱能随万向球头转动,不会像一体式的塑料隔离桩那样被挤压破裂,还可以随时将桩柱扶正,且要更换桩柱的时候,只需要将万向连接部从桩柱连接孔内拆下,再换上新的桩柱即可,换新的操作简单易行。

7.优选的,万向连接部的外侧设置有外螺纹,桩柱连接孔内设置有内螺纹,万向连接部与桩柱连接孔螺纹连接。采用此结构,万向连接部与桩柱连接孔之间的拆装简单方便。

8.优选的,万向连接部的上部设置限位结构,所述的限位结构用于与转动万向连接部的操作工具连接。采用此结构,方便转动万向连接部与操作工具连接,使得万向连接部与桩柱连接孔之间的拆装简单方便。

9.优选的,万向连接部内还设置有桩柱复位弹簧,桩柱复位弹簧的两端分别与万向球头和万向连接部的内底面连接。采用此结构,当桩柱由于受挤压而随万向球头转动后,桩柱复位弹簧能使桩柱复位,无需人工扶正。

10.优选的,万向球头的底部设置有弹簧槽,桩柱复位弹簧的一端与弹簧槽的槽底连接。采用此结构,弹簧槽对桩柱复位弹簧限位,避免桩柱复位弹簧移位。

11.优选的,桩柱复位弹簧是塔形弹簧。采用此结构,塔形弹簧横向稳定性大,弯曲倾向少,有利于转偏的桩柱复位。

12.优选的,隔离桩包括若干个桩柱,桩基上设置有若干个桩柱连接孔,桩柱一一对应安装在桩柱连接孔内。采用此结构,若干个桩柱安装在同一个桩基上,安装方便。

13.优选的,桩基内还设置有若干个警报器,警报器的顶部均设置有用于触发警报器的按压开关,按压开关伸出桩基外。采用此结构,当机动车挤压到隔离桩时,车胎往往会轧到警报器的按压开关导致警报器被触发报警,有利于及时对驾驶员示警。

14.优选的,按压开关包括设置在桩基内的触发杆、压板和触发杆弹簧,触发杆的上端伸出桩基外,下端与桩基内的压板连接,触发杆弹簧连接在压板的下侧,压板与警报器的顶部隔空相对,触发杆用于推动压板触发警报器,触发杆弹簧用于复位压板和触发杆。采用此结构,车胎与触发杆的上端的接触面积小,压板与警报器的接触面积大,有利于提高警报器的灵敏度,触发杆弹簧能及时复位压板和触发杆,也有利于保护警报器。

15.优选的,桩基是长方形或者弧形。采用此结构,使隔离桩能适应多种路面环境。

附图说明

16.图1为机动车的视野盲区的示意图。

17.图2为本实用新型的隔离桩的内部结构示意图。

18.图3为由本实用新型的隔离桩拼接成的右转弯隔离带的俯视图。

19.图4为由本实用新型的交叉路口右转弯结构的示意图。

20.如图中所示:1、桩基,1-1、固定螺栓,1-2、桩柱连接孔,1-3、警报器,1-4、触发杆,1-5、触发杆弹簧,2、桩柱,2-1、万向连接部,2-2、万向球头,2-3、桩柱复位弹簧,3、右转弯隔离带。

具体实施方式

21.为了更好得理解本技术,将参考附图对本技术的各个方面做出更详细的说明。应

理解,这些详细说明只是对本技术的示例性实施方式的描述,而非以任何方式限制本技术的范围。在说明书全文中,相同的附图标号指代相同的元件。

22.在附图中,为了便于说明,已稍微夸大了物体的厚度、尺寸和形状。附图仅为示例而非严格按比例绘制。

23.还应理解的是,用语“包括”、“具有”、“包含”、“包含有”,当在本说明书中使用时表示存在所述的特征、整体、步骤、操作、元件和/或部件,但不排除存在或附加有一个或多个其他特征、整体、步骤、操作、元件、部件和/或它们的组合。此外,当诸如

“…

至少一个”的表述出现在所列特征的列表之后时,修饰整个所列特征,而不是修改列表中的单独元件。

24.实施例1:

25.如图2和图3中所示,本实施例中,隔离桩包括桩基1和若干个桩柱2,每个桩柱2的下端均设置有万向球头2-2,万向球头2-2的外侧设置有万向连接部2-1,万向连接部2-1内还设置有桩柱复位弹簧2-3,桩柱复位弹簧2-3是塔形弹簧,万向球头2-2的底部设置有弹簧槽,桩柱复位弹簧2-3的一端与弹簧槽的槽底连接,另一端与万向连接部2-1的内底面连接,万向球头2-2能在万向连接部2-1内转动,桩柱复位弹簧2-3能使万向球头2-2复位,万向连接部2-1的外侧设置有外螺纹,万向连接部2-1的上部设置限位结构,所述的限位结构用于与转动万向连接部2-1的操作工具连接。万向连接部2-1上的限位结构可以是具有限位面的限位孔,操作工具插接在所述的限位孔内操作万向连接部2-1转动;所述的限位结构也可以是具有限位面的凸块,操作工具插接在所述的凸块上操作万向连接部2-1转动。

26.桩基1中间厚,两侧薄,两侧均设置有若干个用于将桩基1固定在路面上的固定螺栓1-1,桩基1的中部设置有若干个与桩柱2一一对应的桩柱连接孔1-2,桩柱连接孔1-2内设置有内螺纹,桩柱2的万向连接部2-1与桩柱连接孔1-2一一对应螺纹连接。桩基1的中部还设置有若干个警报器1-3,警报器1-3的顶部均设置有用于触发警报器1-3的按压开关,按压开关伸出桩基1外,相邻的两个桩柱2之间均设置有一个按压开关,按压开关包括设置在桩基1内的触发杆1-4、压板和触发杆弹簧1-5,触发杆1-4的上端伸出桩基1外,下端与桩基1内的压板连接,触发杆弹簧1-5连接在压板的下侧,压板与警报器1-3的顶部隔空相对,按压触发杆1-4能推动压板触发警报器1-3,触发杆弹簧1-5则能使压板和触发杆1-4复位。

27.本实用新型的桩基1可以是长方形,也可以是弧形,安装时,桩基1通过固定螺栓1-1安装在路面上,桩柱2则通过万向连接部2-1与桩柱连接孔1-2连接安装在桩基上。

28.如图3中所示,是由实施例1中所述的隔离桩构成的右转弯隔离带3,包括首尾拼接的两块长方形的桩基1和一块弧形的桩基1,右转弯隔离带3可安装在交叉路口用于阻止右转弯的机动车与非机动车混道。如图4中所示的交叉路口右转弯结构,两条相互交叉的道路上均设置有进入路口的机动车道、离开路口的机动车道及人行横道,且道路的两侧均设置有非机动车道,进入路口的机动车道中最右侧的车道设置为右转车道或直行与右转合用车道,任意两条相邻道路之间都设置有右转弯隔离带3,右转弯隔离带3的两端分别与两条相邻道路上的人行横道连接,且分别与两条相邻道路上的车行道边缘线相对。

29.右转弯隔离带3强制右转的机动车只能通过右转弯隔离带的左侧区域进入相邻道路的机动车道,由于万向球头2-2能在万向连接部2-1内转动,当机动车由于内轮差而挤压到右转弯隔离带3上的桩柱2时,桩柱2能随万向球头2-2转动,不会像一体式的塑料隔离桩那样被挤压破裂,同时,警报器1-3被触发发出声音警报,警示机动车驾驶员退回,当机动车

退回且不与隔离桩接触后,桩柱复位弹簧2-3能使万向球头2-2复位,即使桩柱2复位。如果要更换桩柱2,只需要将万向连接部2-1从桩柱连接孔1-2内拆下,再换上新的桩柱即可,换新的操作简单易行。

30.右转弯隔离带3也强制右转的非机动车则只能通过右转弯隔离带的右侧区域进入相邻道路的非机动车道,直行的非机动车则也只能通过右转弯隔离带的右侧区域到达相邻道路的人行横道后再走人行横道横穿路口,左转的非机动车则只能采用“二次过街”的方式通过一横一竖两条人行横道实现左转弯,从而能阻止机动车与非机动车混道,避免行人、非机动车进入驾驶员的视野盲区而导致机动车右转弯时与行人、非机动车形成冲突。

31.以上仅为本实用新型的具体实施例,并非用来限定本实用新型的实施范围;如果不脱离本实用新型的精神和范围,对本实用新型进行修改或者等同替换,均应涵盖在本实用新型权利要求的保护范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1