驮运支架的制作方法

1.本实用新型涉及一种驮运支架,属于高铁箱梁运架配套施工设备技术领域。

背景技术:

2.铁架桥机(尤其是双导梁架桥机)在进行桥间转移、过隧道转移时,经常需要通过配套的运梁车驮运转场,因架桥机与运梁车存在较大高度差,同时因设备结构形式不一,造成架桥机无法直接趴在运梁车上转场,需通过一套驮运支架作为中间媒介,将架桥机固定在运梁车上进行转场。

3.具体使用时,首先将驮运支架安装在运梁车上,然后将运梁车驶入架桥机下方,架桥机降低一定高度放置在驮运支架上后,运梁车驮运架桥机转场。传统的驮运支架为倒梯型花架钢结构,使用时采用吊车将其安放在运梁车上,不采取相应加固措施,其与运梁车、架桥机为柔性连接,当架桥机降低一定高度,放置在驮运支架上后,将架桥机与运梁车通过导链(手拉葫芦)进行加固。

4.传统驮运支架使用时,施工过程较为繁琐,工序多,耗费时间长,稳定性及可靠性较差。同时随着超低位运梁车投入市场,因其结构形式与原高位、低位运梁车在结构形式上存在差异(高位、低位运梁车上部为平面,超低位运梁车为降低高度,一般设计为凹字型),现有驮运支架无法使用。

5.为了解决传统驮运支架存在的问题,新形式的驮运支架被提出。例如,中国专利cn114293474a中公开的驮运支架,包括前驮运架和后驮运架,前驮运架用于安装在运梁车前部,所述前驮运架包括第一横梁和第二横梁,第一横梁与第二横梁之间连接有多个能够在竖向伸缩并固定的第一伸缩支腿,第一伸缩支腿通过第一顶升油缸驱动以实现伸缩;后驮运架用于安装在运梁车驮运台上处,所述后驮运架包括扁担梁和下梁体,扁担梁与下梁体之间连接有多个能够在竖向伸缩并固定的第二伸缩支腿,第二伸缩支腿通过第二顶升油缸驱动以实现伸缩。本发明还公开了利用该支架的高铁架桥机转运方法。本发明安装操作简易,施工效率高,经现场测试,驮运过隧道时间由原来的7-10天缩减至3-5天。操作人员作业强度大大降低,驮运转场稳定性大大提高。

6.然而,上述驮运支架虽然在一定程度上解决了传统驮运支架的问题,但是由于前驮运架的第一横梁在使用时顶升范围较大,因此采用垫墩作为辅助支撑部件。这种方式存在一定的缺点,例如,垫墩搬运较为费时费力。另外垫墩放置如果出现偏心,会出现垫墩称重时倒塌现象。

技术实现要素:

7.本实用新型的目的是为了克服现有技术存在的上述不足,提供一种能够减少甚至完全无需人力参与的驮运支架。

8.为实现上述目的,本实用新型采用下述技术方案:

9.驮运支架包括:第一横梁、第二横梁、至少两根立柱以及至少两组顶升机构;

10.所述立柱设置有若干第一通孔,若干所述第一通孔沿所述立柱高度方向等距分布;

11.所述第一横梁设置有若干第二通孔组,所述第二通孔组的数量与所述立柱数量相同;所述第二通孔组包括至少两个第二通孔,所述第二通孔沿所述立柱高度方向等距分布;

12.所述第二横梁设置有若干第三通孔组,所述第三通孔组的数量与所述立柱数量相同;所述第三通孔组包括至少两个第三通孔,所述第三通孔沿所述立柱高度方向等距分布;

13.其中,相邻两个所述第一通孔之间的距离、相邻两个所述第二通孔之间的距离以及相邻两个所述第三通孔之间的距离均相同;所述第一横梁与所述立柱之间通过所述第一通孔以及所述第二通孔可拆卸相连;所述第二横梁与所述立柱之间通过所述第三通孔以及所述第二通孔可拆卸相连;所述第二横梁位于所述第一横梁的下方;

14.所述顶升机构设置于所述第一横梁和所述第二横梁之间、与所述第一横梁相连,用于在所述第二横梁以及所述第一横梁之间形成临时受力连接。

15.所述前驮运架用于安装在运梁车前部

16.所述顶升机构包括液压油缸。

17.所述顶升机构包括换向回路;所述换向回路与所述液压油缸连接,用于变换所述液压油缸的驱动方向。

18.所述顶升机构包括执行元件;所述执行元件在所述液压油缸的驱动下运动。

19.所述第二横梁设置有连接部;所述连接部可与所述执行元件的前端临时固定连接。

20.所述连接部包括耳板;所述执行元件的前端与所述第二横梁的上部相接触时,所述耳板位于所述执行元件的侧面;所述执行元件的前端与所述耳板之间能临时固定连接。

21.所述耳板设置有第四通孔,所述执行元件设置有可与所述第四通孔相对的第五通孔;所述执行元件与所述耳板通过第四通孔和第五通孔实现临时固定连接。

22.上述驮运支架还包括第三横梁,所述第三横梁位于所述第二横梁的下方;所述第三横梁与所述立柱固定相连。

23.上述驮运支架还包括连接座;所述连接座设置于所述立柱的底部,配置为与运梁车相连。

24.上述驮运支架还包括若干销轴;所述销轴穿过第一通孔、第二通孔、第三通孔、第四通孔或第五通孔。

25.本实用新型的有益效果是:

26.本技术实施例提供的驮运支架采用立柱作为支撑,立柱上的若干第一通孔配合第一横梁以及第二横梁上的第二通孔及第三通孔可以实现在任意位置与第一横梁以及第二横梁相连,第一横梁的顶部可以用于放置架桥机,弥补架桥机与运梁车高度无法匹配的问题。第一横梁以及第二横梁均可以移动,两根横梁可以彼此靠近或彼此分离,当需要移动第一横梁匹配不同高度的架桥机以及运梁车时,可以将第二横梁作为受力支撑通过顶升机构驱动第一横梁上下运动,实现第一横梁高度的调节。第一横梁高度调节过程中无需使用垫墩,减少了垫墩的搬运步骤,也不会出现垫墩偏心发生坍塌的问题。另外,由于顶升机构的行程和设置垫墩方式的形成基本不变,因此也无需增大顶升机构的尺寸。

27.本技术提供的驮运支架,结构简单合理,安装使用方便。在架桥设备转运时通过前

后两个该驮运支架配合将架桥设备转移至运梁车上,该驮运支架在使用时无需人工搬运垫墩,一方面省人力,另一方面无需担心人工放置垫墩时因为偏心使得垫墩在承重时倒塌。

28.当然,实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

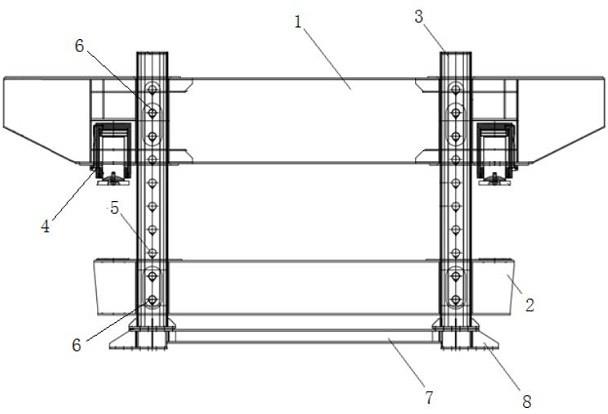

29.图1是本实用新型实施例提供的一种前驮运支架的结构示意图;

30.图2是本实用新型实施例提供的一种前驮运支架的另一结构示意图;

31.图3是本实用新型实施例提供的执行元件与耳板连接处局部示意图;

32.图中:1.第一横梁、2.第二横梁、21.耳板、3.立柱、4.顶升机构、41.执行元件、5.第一通孔、6.销轴、7.第三横梁、8.连接座。

具体实施方式

33.下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

34.本说明书附图所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。

35.一种驮运支架包括:第一横梁1、第二横梁2、至少两根立柱3以及至少两组顶升机构4;立柱3设置有若干第一通孔5,若干第一通孔5沿立柱3高度方向等距分布;第一横梁1设置有若干第二通孔组,第二通孔组的数量与立柱3数量相同;第二通孔组包括至少两个第二通孔,第二通孔沿立柱3高度方向等距分布;第二横梁2设置有若干第三通孔组,第三通孔组的数量与立柱3数量相同;第三通孔组包括至少两个第三通孔,第三通孔沿立柱3高度方向等距分布;其中,相邻两个第一通孔5之间的距离、相邻两个第二通孔之间的距离以及相邻两个第三通孔之间的距离均相同;第一横梁1与立柱3之间通过第一通孔5以及第二通孔可拆卸相连;第二横梁2与立柱3之间通过第三通孔以及第二通孔可拆卸相连;第二横梁2位于第一横梁1的下方;顶升机构4设置于第一横梁1和第二横梁2之间、与第一横梁1相连,用于在第二横梁2以及第一横梁1之间形成临时受力连接。第一横梁1与立柱3之间、第二横梁2与立柱3之间,具体的,可以采用第三横梁7穿过第一通孔5和第二通孔、第一通孔5和第三通孔的方式进行连接。

36.立柱3作为支撑,与立柱3相连接的第一横梁1以及第二横梁2均可以移动,两根横梁可以彼此靠近或彼此分离;当需要移动第一横梁1匹配不同高度的架桥机以及运梁车时,可以将第二横梁2作为受力支撑物通过顶升机构4驱动第一横梁1上下运动,实现第一横梁1高度的调节。第一横梁1和第二横梁2的高度可以任意调节,第一横梁1的顶部可以用于放置架桥机,弥补架桥机与运梁车高度无法匹配的问题。

37.第一横梁1需要升高时,先将穿在第二横梁2与立柱3上的第三横梁7抽出,将第二横梁2向上抬升至一定高度后将第二横梁2与立柱3用第三横梁7固定。将穿在第一横梁1与

立柱3上的第三横梁7抽出,顶升油缸伸出将第一横梁1顶升一定高度后将第一横梁1与立柱3用第三横梁7固定,完成第一横梁1的升高。

38.第一横梁1需要下降时,先将穿在第二横梁2与立柱3上的第三横梁7抽出,将第二横梁2向下降落至一定高度后将第二横梁2与立柱3用第三横梁7固定。顶升油缸伸出,顶在第二横梁2上,将穿在第一横梁1与立柱3上的第三横梁7抽出,这时顶升油缸慢慢缩回缓慢地将第一横梁1降落至一定高度后将第一横梁1与立柱3用第三横梁7固定,完成第一横梁1的下降。

39.驮运支架的立柱3数量可以为2、顶升机构4的数量可以为2;其第一横梁1可以设置有两组第二通孔组,第二通孔组分布在第一横梁1的左右两端;其第二横梁2可以设置有两组第三通孔组,第三通孔组分布在第二横梁2的左右两端;第一横梁1上的两组第二通孔分别与两根立柱3的相对靠上位置的第一通孔5对齐、第二横梁2上的两组第三通孔分别与两根立柱3的相对靠下位置的第一通孔5对齐,进而进行连接;如图1-2所示。

40.本技术实施例提供的顶升机构4用途是驱动第一横梁1或第二横梁2上下动作,因此其结构可以采用现有技术中任何可以实现直线运动驱动的装置。例如,在一种实现方式下,本技术实施例可以提供所述顶升机构4包括液压油缸。采用液压驱动的方式,可以将液压油缸的油管连接至运载车的液压回路中,这样可以在不设置泵站的前提实现顶升驱动。

41.可以理解的是,本技术实施例提供的第一横梁1上下运动可以通过提供的顶升机构4进行驱动,而第二横梁2可以采用多种方式移动其位置。例如,可以采用人力上下移动第二横梁2,也可以采用其他直线驱动机构驱动第二横梁2上下运动。为了进一步降低工人的参与度,同时减少工人的工作强度,本技术实施例还可以提供换向回路(图中未视出),换向回路与液压油缸连接,换向回路用于变换所述液压油缸的执行元件41的运动方向。执行元件41为第一运动方向时,顶升机构4以第二横梁2为固定支撑驱动第一横梁1上下运动。执行元件41为第二运动方向时,顶升机构4以第一横梁1为固定支撑驱动第二横梁2上下动作。通过两种工作方式的切换可以实现驱动第一横梁1上下动作以及驱动第二横梁2上下动作。

42.在通过该顶升机构4向上提拉第二横梁2时,需要执行元件41与第二横梁2形成临时固连结构。为了方便完成第二横梁2和执行元件41的临时固定连接,本技术实施例还可以提供连接部。具体的,如图3所示,连接部可以包括耳板21。耳板21固定连接在第二横梁2上部,执行元件41的前端与第二横梁2的上部相接触后,耳板21位于执行元件41的侧面。耳板21设置有第四通孔,执行元件41设置有可与第四通孔相对的第五通孔。执行元件41与耳板21通过第五通孔和第四通孔连接;具体的,可以采用第三横梁7穿过第五通孔和第四通孔的方式实现临时固连。

43.该耳板21可以采用焊接的方式设置在第二横梁2的上部,当需要与执行元件41连接时,执行元件41的前端首先运动至第二横梁2的上部并与其相接触,然后将第三横梁7依次穿过第四通孔以及第五通孔即可完成临时固连。当需要两者分离时,只需要在第二横梁2与立柱3完成连接后将第三横梁7去除即可。在实际应用中,如果执行元件41与第二横梁2距离较远还可以采用中间件作为连接媒介。

44.为了使本技术提供的驮运支架整体结构更加稳固,本技术实施例还可以提供第三横梁,第三横梁位于第二横梁2的下方;第三横梁与至少两根立柱3固定相连。第三横梁的设置可以保证在移动第一横梁1或第二横梁2时,立柱3之间始终有两根横梁与其连接,防止在

横梁移动过程中立柱3之间的距离发生改变。

45.为了可以保证该前驮运支架在设置在运梁车上后可以与运梁车形成临时固连,保证在运输过程中的稳定性,本技术实施例还可以在立柱3的底部设置有连接座8,连接座8用于与运梁车相连。该连接座8的结构可以采用与运梁车上已有的连接端口适配的任意形式,达到在不改变运梁车原有结构的同时,实现两者的相连接。

46.下面以设置换向回路的液压油缸作为顶升驱动机构为例对本技术提供的驮运支架的使用方式进行详细说明。

47.第一横梁1需要升高时,首先控制液压油缸的执行元件41伸出,使其前端与第二横梁2上部接触,然后采用第三横梁7将耳板21与执行元件41相连。将第二横梁2与立柱3连接用的第三横梁7抽出,使第二横梁2处于自由状态,启动液压油缸通过换向回路调节使执行元件41形成向上的第一拉力,拉动第二横梁2向上运动,第二横梁2上升到目标位置后,重新使用第三横梁7将第二横梁2与立柱3进行固定。然后,将第一横梁1与立柱3连接用的第三横梁7抽出,通过换向回路调节使执行元件41形成向上的顶升力将第一横梁1向上顶升直至到达目标位置后,重新采用第三横梁7将第一横梁1与立柱3连接即可。调节完成后,将第二横梁2与执行元件41的连接断开,执行元件41归位。

48.第一横梁1需要下降时,首先控制液压油缸的执行元件41伸出,使其前端与第二横梁2抵接,然后采用第三横梁7将耳板21与执行元件41相连。将第二横梁2与立柱3连接用的第三横梁7抽出,使第二横梁2形成自由状态,启动液压油缸通过换向回路调节使执行元件41形成向上的第二拉力,第二拉力小于第二横梁2的自身重力,在第二拉力作用下第二横梁2缓慢下降至目标位置后,重新使用第三横梁7将第二横梁2与立柱3进行固定。然后,将第一横梁1与立柱3连接用的第三横梁7抽出,通过换向回路调节撤除液压油缸的动力,使得液压油缸的执行元件41慢慢缩回,使第一横梁1缓慢下降直至到达目标位置后,重新采用第三横梁7将第一横梁1与立柱3连接即可。调节完成后,将第二横梁2与执行元件41的连接断开,执行元件41归位。

49.总之,本技术提供的前驮运支架,结构简单合理,安装使用方便。在架桥设备转运时通过该前驮运支架配合已有的后驮运支架将架桥设备转移至运梁车上,该支架在使用时无需人工搬运垫墩,一方面省人力,另一方面无需担心人工放置垫墩时因为偏心使得垫墩在承重时倒塌。

50.上述虽然结合附图对本实用新型的具体实施方式进行了描述,但并非对本实用新型保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本实用新型的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可作出的各种修改或变形仍在本实用新型的保护范围以内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1