一种陡峭山区临河道路路基结构的制作方法

1.本实用新型属于道路建筑工程领域,具体涉及一种陡峭山区临河道路路基结构。

背景技术:

2.随着社会经济的发展和旅游业的兴盛,诸多山区道路及道路规划已无法满足使用需求。山区道路的修建是建筑工程的难题,尤其是陡峭山区临河道路的修建更是困难重重,原有的低等级山区道路或旅游道路已严重制约了社会经济的快速发展,因此需要新建道路或对既有山区道路进行改扩建。

3.现有技术中,对山区道路的新建或加宽改造普遍采用在靠山侧切坡增宽、或在靠河侧修筑挡土墙增宽、或以隧道代替沿河路基、或以桥代路等。靠山侧切坡的方法对于陡峭地段的道路新建或加宽存在以下缺点:切坡高度大、工程量大、投资高,对原本稳定的内侧边坡可能导致新坍塌、新滑坡等灾害,破坏自然生态环境。修筑挡土墙的方法对于陡峭地段的道路新建或加宽虽然工艺简单,但是存在以下缺点:挡土墙高度可达数十米,过高时需分级错台修筑,圬工挡墙工程数量巨大,开挖工程大,并且侵占河道、影响行洪安全或对原有边坡自然稳定损害大,若采用锚索挡墙方案则造价高昂,施工困难。以隧道代替沿河路基及以桥代路虽然避免了大型土石方工程和对河道行洪影响小,但存在以下缺点:工程投资巨大,隧道和桥梁路段的纵坡受限,不利于山区道路争取高程,大幅增加展线长度,增加了运营及养护费用,并且不利于环保节能等。

4.因此,针对地质条件较好的山区陡峭临河地段需要一种道路新建或加宽的路基结构,尽量减少高填深挖,维护自然生态环境,确保道路结构安全、可靠、耐久,并且对原有边坡扰动最小,边坡稳定,并且施工方法简单,节省工程造价。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的是提供一种陡峭山区临河道路路基结构,以解决现有山区道路改造方法存在的高填深挖、破坏生态环境、工程投资高、侵占河道的问题。

6.本实用新型的技术方案是:一种陡峭山区临河道路路基结构,包括路基板,路基板修建于山崖和河道之间的路基岩体上,在路基板的临河侧设有悬梁臂,悬梁臂与路基板连为一体,贯通路基板和悬梁臂内部设有贯通钢筋网片,路基板的临山侧底部设有路基加强锚杆,路基加强锚杆上端与贯通钢筋网片相连,极大提高了悬臂梁抗弯能力,路基加强锚杆下端嵌入路基岩体。

7.作为本实用新型的进一步改进,悬梁臂和路基岩体之间设有斜撑,斜撑为悬臂梁提供了向上的支撑力,并且与悬臂梁的横向钢筋网片共同承担悬臂梁上的竖向荷载,极大降低了悬臂梁的负弯矩,保障了悬臂梁的悬臂长度和道路加宽的必要宽度。

8.作为本实用新型的进一步改进,贯通钢筋网片设有两层。

9.作为本实用新型的进一步改进,悬梁臂内设有加强钢筋网片,加强钢筋网片延伸入路基板内,加强钢筋网片位于两层贯通钢筋网片之间。

10.作为本实用新型的进一步改进,在路基板和山崖之间设有排水沟,避免路基板和悬梁臂积水。

11.作为本实用新型的进一步改进,在悬梁臂外端设有防撞护栏。

12.作为本实用新型的进一步改进,路基加强锚杆设有两排。

13.本实用新型的有益效果是:本实用新型路基结构杜绝了高填深挖,在确认地质条件良好的路基范围内整体浇筑路基结构,以悬梁臂结构补足道路欠宽部分,确保安全、可靠、耐久,尽量减少对自然生态环境破坏的同时,道路施工时对原有边坡扰动最小,维护边坡的自身稳定,施工便捷,明显减少了工程数量,极大节省了工程投资,并且不侵占行洪通道,对行洪安全无影响,综合的技术、经济和社会效益显著。

附图说明

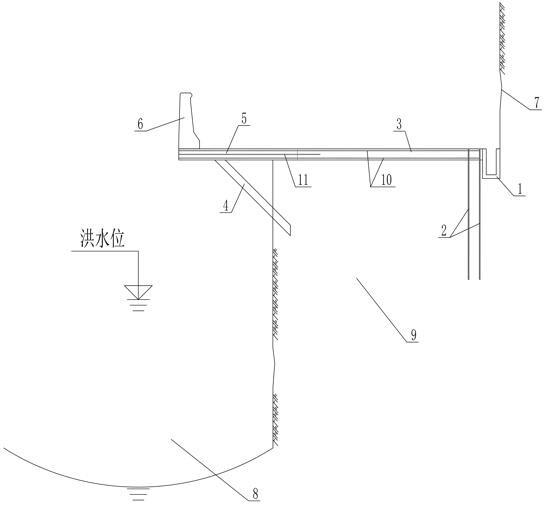

14.图1是本实用新型第一种实施方式的结构示意图;

15.图2是本实用新型第二种实施方式的结构示意图。

16.图中:1-排水沟;2-路基加强锚杆;3-路基板;4-斜撑;5-悬梁臂;6-防撞护栏;7-山崖;8-河道;9-路基岩体;10-贯通钢筋网片;11-加强钢筋网片。

具体实施方式

17.以下结合附图对本实用新型进行详细说明。

18.实施例1、适用于地质条件为砂岩良好山体的情况。

19.如图1所示,一种陡峭山区临河道路路基结构,包括路基板3,路基板3修建于山崖7和河道8之间的路基岩体9上,在路基板3的临河侧设有悬梁臂5,悬梁臂5与路基板3连为一体,贯通路基板3和悬梁臂5内部设有贯通钢筋网片10,路基板3的临山侧底部设有路基加强锚杆2,路基加强锚杆2上端与贯通钢筋网片10紧密相连,路基加强锚杆2下端嵌入路基岩体9。

20.路基板3采用现浇水泥混凝土,厚度22~30cm,弯拉强度应不小于5.0mpa。悬臂梁5悬挑至河道上方,为道路加宽部分,同时承担加宽体自重和车辆荷载等,为道路交通提供了有效的通行空间。悬臂梁5亦采用水泥混凝土材质,弯拉强度应不小于10mpa、混凝土强度不小于c50。在路基板3和悬臂梁5内设置贯通钢筋网片10,其极限抗压强度、极限抗弯拉强度较素混凝土板有极大提高,并且抗疲劳和抗裂缝能力明显优于素混凝土板,缩缝间距可增至25~35m、纵缝间距可增至8~15m、可不设胀缝。

21.悬梁臂5和路基岩体9之间设有斜撑4。斜撑4采用钢筋混凝土,与悬臂梁5浇筑为一体,根据加宽宽度不同,斜撑4与悬臂梁5角度设置为15

°

~45

°

,斜撑4底部嵌入路基岩体9内1.5~2.0m,斜撑4底部标高需高于河道8洪水位。斜撑4弯拉强度应不小于10mpa,混凝土强度不小于c50;斜撑4内部钢筋采用螺纹钢筋,直径20~25mm。

22.贯通钢筋网片10设有两层。两层贯通钢筋网片10分别靠近路基板3和悬梁臂5的顶部和底部,上层的贯通钢筋网片10距离路基板3和悬梁臂5顶部3~5cm,下层的贯通钢筋网片10距离路基板3和悬梁臂5底部3~5cm

23.悬梁臂5内设有加强钢筋网片11,加强钢筋网片11延伸入路基板3内,加强钢筋网片11位于两层贯通钢筋网片10之间。加强钢筋网片11在悬臂梁5内全范围布置,并延伸入路

基板3内1.5~2.0m。

24.贯通钢筋网片10和加强钢筋网片11均采用纵横向布置的螺纹钢筋。

25.在路基板3和山崖7之间设有排水沟1。在确保过水断面的基础上,排水沟1尽量设置为“窄深”结构,减小由此增加的路基宽度,避免造成路基宽度增加而导致挖方规模及防护工程规模剧增。排水沟1尺寸宜为宽度0.4~0.6m、深度0.8~1.5m,排水沟采用c25混凝土,边侧和底部厚度为0.2m。

26.在悬梁臂5外端设有防撞护栏6。防撞护栏6采用ha钢筋混凝土护栏,防撞护栏6的底部钢筋与悬臂梁5内的贯通钢筋网片10和加强钢筋网片11连接,提高了防撞护栏6的防护能量,为道路的安全运营提高了保障。防撞护栏6的底部钢筋采用螺纹钢筋,直径12~16mm,防撞护栏6的混凝土强度不小于c50。

27.路基加强锚杆2设有两排。两排路基加强锚杆2沿道路长度方向布置,且位置交错。路基加强锚杆2采用t型锚杆,设置间距2.0~3.0m,锚杆直径50~80mm、长度5.0~9.0m。

28.实施例2、适用于地质条件为大理岩山体的情况。

29.本实施例与实施例1的区别在于:由于地质条件好,不需要设置悬臂梁5的斜撑4,如图2所示,不影响自然边坡稳定、施工更为便捷、投资更省。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1